Экзамен зачет учебный год 2023 / Криминалистическая техника (Ткачёв 2019)

.pdf

установления групповой принадлежности и решения различного рода диагностических задач.

В материальных следах могут содержаться признаки, которые несут информацию об индивидуально – неповторимом качественном своеобразии внешнего строения объектов.

Момент или процесс, контактного взаимодействия объектов, приводящий

квозникновению следа, называется следовым контактом:

1.Следовой контакт активный – энергия взаимодействия исходит непосредственно от одного или обоих взаимодействующих объектов (например, следы разруба топором)

2.Следовой контакт пассивный – энергия, производящая к образованию следа, находится обычно за пределами непосредственного контакта объектов (например, оседание пыли)

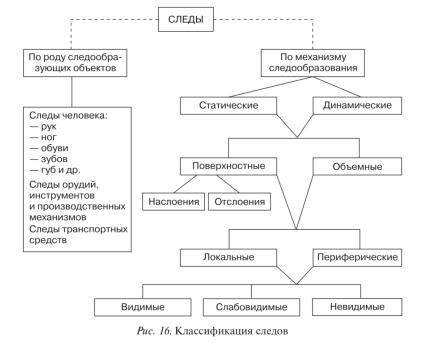

Следы-отображения внешнего строения принято классифицировать по двум основаниям:

во-первых, в зависимости от условий и механизма следообразования; во-вторых, по роду следообразующих объектов: следы человека (рук, ног, обуви, зубов, губ и т.д.), следы орудий и инструментов, производственных механизмов и следы транспорта процесс проявления следов отображения

Следы делятся на:

Сучетом характера и направления движения

•Статические - образуются в момент относительного покоя следообразующего и следовоспринимающего объектов, когда их движение относительно друг друга при следовом контакте на какой-то момент приостанавливается. Типичными следами этого вида являются

следы ног, рук, колес транспортных средств.

•Динамические следы (скольжения, резания, вращения, разруба, распила) образуются в результате движения одного или обоих объектов следообразования и проявляются в виде борозд, валиков, полос, царапин (следы саней, лыж, пилы, орудия взлома; следы на пуле от стенок канала ствола оружия).\

+ статические следы лучше для идентификации, отображение в состоянии покоя лучше всего, просто легче сравнивать 2 отображения. Динамические хуже, потому что мы должны добиться тогда сопоставимого механизма следообразования, то есть мы должны воспроизвести те условия в которых образовался след(сложно подобрать ту ж машину, ту же скорость, того же водителя, который бы воссоздал)

По хараткеру изменения следовоспринимающей поверхности:

Объемные - в которых следообразующий объект отразился во всех трех измерениях (ширина, глубина, длина). Такие следы формируются как за счет пластической деформации материала следовоспринимающего объекта, спрессовывания его вещества (следы пальцев рук на пластилине,

Страница (21

обуви на грунте), так и за счет частичного разрушения материала следовоспринимающего объекта (следы удара ножом, сверления,

резания).

Поверхностные следы характеризуются двумя измерениями (шириной и длиной) и отображают лишь поверхностное строение следообразующего объекта:

-Следы наслоения – формируются за счет наложения на следовоспринимающий объект вещества, находящегося на следообразуюшем объекте либо частично от него отделившегося (следы загрязненной или запачканной, например краской или кровью, обуви, частицы металла от железного ломика при взломе)

- Следы-отслоения возникают за счет удаления, отделения следообразующим объектом частиц вещества, находящегося на следовоспринимающей поверхности.

+ нельзя сказать что лучше, все зависит от следовоспринимаюшего объекта.

Взависимости от степени различности поверхностные следы подразделяются:

Видимые, т.е. хорошо различимые невооруженным глазом при обычном освещении;

Слабовидимые, когда для их обнаружения необходимо применять особые условия наблюдения или освещения (след пальца, например, на стекле можно обнаружить в косопадающем свете либо на просвет);

Невидимые, когда они могут быть выявлены лишь при использовании специальных методов (например, химических, физических и т.п.).

По месту расположения следы подразделяются:

oЛокальные следы возникают в пределах следового контакта следообразующего и следовоспринимающего объектов (например,

следы колес, обуви, взлома). На практике такие следы встречаются чаще всего.

oПериферические следы образуются в результате изменений, происходящих на поверхности следовоспринимающего объекта за границами его контактного взаимодействия со следообразующим объектом(например, строительная пыль вокруг лежащего на полу инструмента)

Еще Яблоков дает одну классификацию следов:

1)гомеоскопические следы (отражние внешнего строения человека) 2)следы как отражение биологических качеств человека (выделения) 3)механогомические следы (отражение предметов используемых человеком)

4)внешнее строение орудий предметов и средств используемых преступником (механоскопические)

5)оставленные, брошенные, потерянные на месте проишествия 6)вещи, ценности и документы потерпевшего, которые нашли у преступника 7)следы, отражающие способ действия определенного лица.

Страница (22

Трасология — подсистема криминалистического следоведения, изучающая следы, отображающие внешнее строение объектов, с це!лью их

идентификации, установления групповой принадлежности и решения различного рода диагностических задач.

Трасология исходит из того, что в материальных следах могут со!держаться признаки, несущие информацию об индивидуально!- непо!вторимом качественном своеобразии внешнего строения объектов.

Внешнее строение объектов характеризуется их пространственными границами, формой, размерами, рельефом, микрорельефом и взаим!ным расположением образующих их элементов. Внешнее строение чаще всего и передает индивидуальные особенности следообразую!щего объекта.

Процесс взаимодействия объектов, при котором возникает след, называется механизмом следообразования.

При исследовании меха!низма следоообразования выделяются три основных элемента: следо!образующий объект, следовоспринимающий объект и следовый контакт. Следы могут формироваться как в период всего взаимодействия объ!ектов, так и на каком-!то определенном этапе их воздействия друг на друга.

Момент или процесс контактного взаимодействия объектов, приводящий к возникновению следа, называется следовым контак!том. Следовый контакт может быть активным и пассивным.

При ак!тивном контакте энергия воздействия исходит непосредственно от одного или обоих взаимодействующих объектов (например, следы разруба топором, следы, образующиеся при столкновении транспорт!ных средств).

При пассивном контакте энергия, приводящая к обра!зованию следа,

находится обычно за пределами непосредственного контакта объектов

(например, оседаниепыли ,краски вокруг лежаще!го на полу предмета, действие рентгеновских лучей).

Следы-!отображения внешнего строения принято классифициро!вать по двум основаниям: во-!первых, в зависимости от условий и ме!ханизма следообразования; во!-вторых, по роду следообразующих объ!ектов: следы человека (рук, ног, обуви, зубов, губ и т. д.),животных,

птиц, следы орудий и инструментов, производственных механизмов, следы транспорта (рис. 16).

Страница (23

•С учетом характера и направления движения следы делятся на статические и динамические.

Статические следы образуются в мо!мент относительного покоя следообразующего и следовоспринимаю!щего объектов, когда их движение относительно друг друга при сле!довом контакте на какой!-то момент приостанавливается. Каждая точка соприкасающихся поверхностей при этом находится в состоянии относительного покоя, а само движение не приобретает скользя!щего характера. Статические следы отображают форму, размеры, а при благоприятных условиях и индивидуальные особенности внеш!него

строения следообразующего объекта, т. е. его морфологические свойства.

Поскольку эти следы образуются в определенный момент окончания движения, которое затем может быть продолжено, даже статический след содержит в себе элементы динамики. Поэтому дета!ли внешнего строения следообразующего объекта могут быть переда!ны с некоторыми искажениями, которые подлежат учету в процессе трасологического исследования. Типичными следами этого вида яв!ляются следы ног, рук, колес транспортных средств.

Динамические следы (скольжения, резания, вращения, разруба, распила,

отжима) образуются в результате скользящего движения од!ного или обоих объектов следообразования и проявляются в виде бо!розд, валиков,

полос, царапин. Таковыми будут, например, следы са!ней, лыж, пилы, орудий взлома, микроследы на пуле от стенок канала ствола оружия, следы торможения, юза транспортного средства. По динамическому следу можно

Страница (24

определить направление движения сле!дообразующего объекта, провести его идентификацию, выявить не!которые особенности его внешнего

строения.

На практике нередки случаи образования комбинированных сле!дов.

Например, при просовывании орудия взлома в дверную щель сначала образуется динамический след, а затем при отжиме двери — статический.

•По характеру изменения следовоспринимающей поверхности сле!ды

делятся на объемные и поверхностные.

К объемным относятся следы, в которых следообразующий объект отразился во всех трех измерениях (ширина, глубина, длина). Такие следы формируются за счет как пластической деформации материала следовоспринимающего объекта, спрессовывания его вещества (сле!ды пальцев рук на пластилине, обуви на грунте), так и частичного разрушения материала следовоспринимающего объекта (следы удара ножом, сверления,

резания). Границы разрушения могут отображать форму, размеры и иные параметры следообразующего объекта. Объ!емные следы могут быть не только вдавленными, но и находящимися на той или иной поверхности,

например, отделившиеся от протектора шины автомобиля кусочки грязи, в которых отображается внутрен!ний рельеф рисунка протектора.

Поверхностные следы характеризуются двумя измерениями (шири!ной и длиной) и отображают лишь поверхностное строение следооб!разующего объекта. Поверхностные следы бывают двух видов: на!слоения и отслоения. Следы!-наслоения формируются за счет наложе!ния на следовоспринимающий объект вещества, находящегося на следообразующем объекте либо частично от него отделившегося (сле!ды загрязненной или запачканной, например краской или кровью, обуви, частицы металла от железного ломика при взломе). Следы!-от!слоения возникают за счет удаления, отделения следообразующим объектом частиц вещества, находящегося на следовоспринимающей поверхности.

Кроме того, поверхностные следы могут возникать в ре!зультате термического, химического, фотохимического и иных воз!действий.

Вещество, наслаивающееся, отслаивающееся при следооб!разовании либо возникающее на поверхности в результате различных процессов, в некоторых ситуациях, как уже указывалось, само высту!пает в качестве следа- !вещества, при исследовании которого можно идентифицировать либо определить групповую принадлежность объ!екта, выступавшего в начале исследования следообразующим объек!том.

•В зависимости от степени различимости поверхностные следы подразделяются на видимые, т. е. хорошо различимые невооруженным глазом при обычном освещении (следы, окрашенные каким!либо

Страница (25

ве!ществом, — кровью, краской и т. п.); слабовидимые (для их обнаруже!ния необходимо применять особые условия наблюдения или освеще!ния, например, след пальца на стекле можно обнаружить в косопа!дающем свете либо на просвет); невидимые (например, следы пальцев рук на бумаге, денежных купюрах; они могут быть выявлены лишь при использовании специальных методов — химических, физических и т. п.).

•По месту расположения следы подразделяются на локальные и периферические. Локальные следы возникают в пределах следового контакта следообразующего и следовоспринимающего объектов (на!

пример, следы колес, обуви, взлома). На практике такие следы встре!чаются чаще всего. Периферические следы образуются в результате из!менений,

происходящих на поверхности следовоспринимающего объекта за границами его контактного взаимодействия со следообра!зующим объектом. Чаще всего такие следы возникают при пассив!ном контакте,

под влиянием воздействий еще одного объекта либо посторонней энергии. За границами соприкосновения объектов мо!жет наслоиться какое-!либо вещество (например, строительная пыль вокруг лежащего на полу инструмента) или, наоборот, отслоиться часть вещества, может произойти обугливание, изменение цвета (на!пример, под воздействием солнечного света вокруг висящей на стене картины обои выцветают сильнее, что позволяет судить в случае, ес!ли она снята со стены, о ее форме и размерах). Использование пери!ферических следов более ограниченно по сравнению с локальными, поскольку они отображают лишь пространственные границы объек!та, но не отражают других признаков его внешнего строения. Тем не менее периферические следы достаточно информативны, поскольку помимо той информации, которую эти следы несут сами по себе, до!вольно часто они весьма существенно дополняют информацию, пе!редаваемую следами локального характера. Например, если после прошедшего дождя под лежащим на месте происшествия предметом сухо, то можно сделать вывод, что данный предмет попал на это ме!сто до дождя.

Вопрос №8. Следы рук.

При раскрытии и рас!следовании преступлений следы рук обнаруживаются и используются чаще, чем другие следы. Это объясняется тем, что при совершении многих преступлений невозможно избежать прикосновения к различ!ным предметам. Кроме того, в силу специфических свойств, в част!ности прилипаемости (адгезивности), следы

рук легко остаются на месте происшествия и обычно без особых сложностей могут быть об!наружены и изъяты. Их криминалистическое

Страница (26

значение определяется еще и тем, что они содержат признаки, по которым может быть непо!средственно идентифицирован конкретный оставивший их человек.

В отличие от этого при идентификации по следам других объектов (обуви, орудий взлома, транспортных средств) предстоит еще устано!вить лицо, которое их использовало.

Следы рук отражают морфологические особенности ладонной по!

верхности (форму, размеры, рельеф, микрорельеф, взаимное распо!ложение деталей узоров). Они состоят: 1) из флексорных (сгибатель!ных) линий,

образующихся от крупных складок кожи в местах сгиба фаланг пальцев и ладони; 2) белых линий, появляющихся от мелких складок кожи (морщин); 3)

отображений папиллярных линий; 4) пор; 5) рубцов, шрамов. Флексорные и белые линии обычно имеют вспомо!гательное идентификационное значение, однако различные микроде!тали - выступы, впадины по краям флексорных линий вполне пригодны и для обоснования вывода о тождестве конкретного лица (рис. 17 и 18).

Имается специальный раздел трасологии, именуемый дактилоско!пией (от греч. daktylos — палец и skopeo — смотрю, что в буквальном переводе означает пальцерассмотрение). Изучение ладонной поверх!ности названо

пальмоскопией (от лат. palmа — ладонь и греч. skopeo — смотрю).

Направление дактилоскопии, занимающееся исследованием фор!мы и расположения пор, именуется пороскопией (от греч. рогоз — от!верстие и skopeo — смотрю; см. рис. 18). Изучением особенностей ре!бер (краев)

линий и узоров занимается раздел, именуемый эджеско!пией (от англ. edge

— край, граница).

Папиллярные узоры обладают следующими основными свойствами:

индивидуальностью, относительной устойчивостью, удобством для классификации, а потожировое вещество, находящееся на ладонной поверхности рук, прилипаемостью. Эти свойства предопределяются анатомо!физиологическим строением кожи на ладонях рук, а также на подошвах ног, где также имеются папиллярные линии и узоры. Кожа состоит из наружного слоя — эпидермиса (надкожицы) и внут!реннего — дермы (собственно кожи). В верхней части дермы распола!гаются конусообразные возвышения-!сосочки (от лат. papilla — сосок, отсюда и название папиллярные линии), между которыми проходят протоки потовых желез, заканчивающиеся порами. Над сосочковым слоем, повторяя его рисунок, уже в эпидермисе располагаются свое!образные возвышения в виде гребешков — папиллярных линий (рис. 19).

Индивидуальность, т. е. неповторимость папиллярных узоров, оз!начает, что

среди всех живущих на земле людей нет двух с одинаковы!ми

Страница (27

пальцевыми узорами. Это доказано многолетними криминалисти!ческими наблюдениями и математическими расчетами. Считается, что вероятность

совпадения папиллярных узоров составляет 1: 10010. Комбинации папиллярных линий неповторимы не только у разных людей, но и на пальцах одного человека. Даже у однояйцевых близне!цов при возможном совпадении общих типов узоров их детали не совпадают. Индивидуальность папиллярных узоров выражается еще в неповторимости формы и расположения пор, а также в неповтори!мой конфигурации их ребер (краев), которые могут иметь выпуклую, вогнутую и иную форму.

Относительная устойчивость (неизменяемость) папиллярных узо!ров обусловлена тем, что они остаются неизменными на протяжении всей жизни человека, начиная с периода его внутриутробного разви!тия, и сохраняются некоторый период времени после его смерти.

Восстанавливаемость папиллярных узоров заключается в способ!ности

эпидермиса, т. е. надкожицы, приобретать прежний вид после различных поверхностных повреждений (порезов, ожогов). В случае повреждений дермы, затрагивающих сосочковый слой, на коже обра!зуются шрамы, рубцы, которые своим наличием еще более индиви!дуализируют след.

Прилипаемость, адгезивность (от лат. adhaesio — прилипание)

по!тожирового вещества к различным поверхностям обусловлена качест!венным составом пота и жира. Находящееся на ладонной части руки потожировое вещество переходит на предмет, копируя папиллярные узоры и другие детали микрорельефа руки. В состав пота входят мно!гие компоненты: хлор, натрий, калий, медь, аминокислоты, липиды и др. Пот выделяется через поры. Жировое вещество содержит жир!ные кислоты, глицерин, холестерин и т. д. и вырабатывается сальны!ми железами, которых нет на ладонной поверхности. Жировое веще!ство попадает на ладонь с других частей тела (тыльной поверхности руки, лица, шеи и т. д.) и, смешиваясь с потом, обеспечивает впослед!ствии прилипаемость к следу частиц различных порошков, исполь!зуемых при выявлении следов рук.

Основы классификации папиллярных узоров.

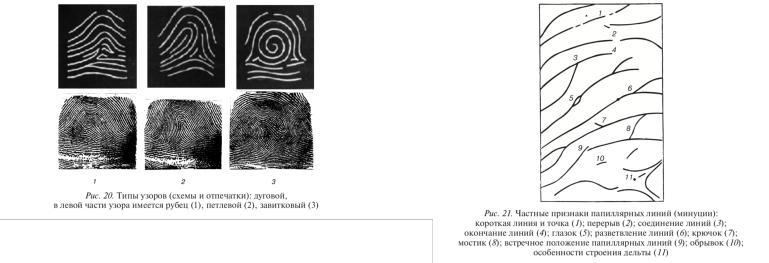

Папиллярные узоры подразделяются на три основных типа: дуговые, петлевые, завитко!вые (рис. 20).

В дуговых узорах папиллярные линии расположены поперек поду!шечки

пальца, изгибаются в средней части в виде дуги, которая своей вершиной обращена в сторону кончика пальца. Это наиболее про!стые узоры и встречаются приблизительно у 5% людей. На фото - 1

Петлевые узоры образуются не менее, чем тремя потоками линий. Основной

поток линий идет с одной стороны пальца, изгибается в виде петли и затем

Страница (28

возвращается на ту же сторону. Изогнутая верхняя часть петли называется головкой, а нижние концы ее линий — нож!кой. Нижний и верхний потоки линий охватывают центральную часть узора. В нижней части узора, где эти потоки расходятся, у петли образуется дельта. Петлевые узоры имеют одну дельту. Они наиболее распространены и встречаются у около 65% людей. Петлевые узоры подразделяются на радиальные (ножка петли расположена в сторону большого пальца) и ульнарные (ножки расположена петли в сторону мизинца). На фото - 3

Завитковые узоры являются наиболее сложными по строению. Они встречаются приблизительно в 30% случаев. Центральная часть тако!го

узора может иметь различную конфигурацию — элипса, завитка, петли, круга и т. п. Нижний и верхний потоки папиллярных линий охватывают полностью центральную часть и проходят с одного края пальца к другому,

образуя две дельты (см. рис. 20). (2 треугольника снизу по краям (дельты). На

фото - 2.

Классификация папиллярных линий позволила построить десяти!, пяти!и однопальцевую дактилоскопические системы регистрации лиц, совершивших преступления. При идентификации лиц по их пальцевым следам учитывается: во-!первых, совпадение общих при!знаков (тип узора, его разновидность, направление потоков линий, расположение центра и дельты);

во-!вторых, различные, множествен!ные частные признаки (детали, также называемые минуциями), к ко!торым относятся: начало и конец линий, точки, «мостики», «крюч!ки», обрывки и т. д. (рис. 21).

Страница (29

Виды пальцевых следов, их сохраняемость, методы и способы выяв!ления и фиксации.

Пальцевые следы подразделяются на объемные и поверхностные. Объемные следы возникают при прикосновении паль!цев к пластическим поверхностям — пластилину, замазке, маслу, воскуи т. п. Поверхностные следы!-отслоения образуются при прикос!новении руки к поверхности, покрытой слоем пыли, тонким слоем какого!либо порошкообразного вещества, к свежеокрашенной по!верхности.

Поверхностные следы!-наслоения формируются за счет потожиро!вого вещества. Они бывают невидимыми (например, на бумаге), сла!бовидимыми

(например, на стекле, кафеле такие следы можно обна!ружить на просвет либо при косопадающем освещении). Видимые следы чаще всего бывают окрашенными, когда пальцы были запачка!ны жирами, мелом, кровью и

т. п. Качество и четкость следа зависят также от силы нажима и характера следовоспринимающей поверхно!сти. При сильном нажиме отображения папиллярных линий смыка!ются, детали и узор становятся трудноразличимыми и непригодными для идентификации. Наиболее качественные следы формируются на гладких, непористых, твердых предметах (фарфоре, стекле, кафеле, полированном дереве, пластмассе и т. п.).

Относительно недолго сохраняются пальцевые следы на пористых материалах: картоне, газетной бумаге, фанере. В течение 1—2 дней, а иногда

10—12 ч потожировое вещество впитывается в такие мате!риалы и расплывается в размытое, не имеющее каких!либо деталей пятно. Поэтому при поиске следов подобные предметы должны быть исследованы в первую очередь.

При благоприятных условиях следы могут сохраняться и быть пригодными для идентификации в течение нескольких лет. В среднем при температуре 20—25 °С в незапыленных помещениях на стекле, кафеле, фарфоре следы сохраняются от 90 до 180 сут., на высококаче!ственной мелованной бумаге — 12 сут. и более.

К следам рук не под!ходит фраза «дождь смывает все следы». Из следственной практики известно, что следы пальцев рук на осколках стекла, находившихся под проливным дождем в течение 3 сут., в ряде случаев оставались вполне пригодными для отождествления.

Пальцевые следы на фар!форовых, хрустальных и т. п. поверхностях не исчезают даже под воз!действием сильного пламени, поскольку находящиеся в потожировом веществе хлориды калия, натрия и других щелочных металлов не вы!горают.

Страница (30