- •9. Общественный и государственный строй древней Индии. Империя Маурьев

- •Общественный строй

- •4 Варны:

- •Эволюция государственного строя

- •10. Источники права в Древней Индии. Общая характеристика "Законов Ману" и "Артхашастры" Каутильи

- •10. Источники права в Древней Индии. Общая характеристика «Законов Ману» и Артхашастры Каутильи

- •Соотношение дхармашастры и артхашастры

- •Общая характеристика

- •11. Правовое положение основных групп населения по «Законам Ману» и Артхашастре Каутильи.

- •Брахманы (жрецы).

- •2) Кшатрии (воины).

- •3) Вайшьи (торговцы, ремесленники, крестьяне).

- •12. Правовое регулирование брачно-семейных отношений по «Законам Ману» и Артхашастре Каутильи

- •13. Правовое регулирование имущественных отношений в «Законах Ману» и в Артхашастре Каутильи

- •Общинное землевладение:

- •Частное крестьянское землевладение:

- •Царская собственность:

Общественный строй

Ващенко А.В.: в конце 2-начале 1-го тысячелетия до н.э. в древнеиндийском обществе начали формироваться особые сословные группы, связанные с процессами имущественного расслоения и разделения социальных ролей – ВАРНЫ.

Важным фактором было желание ариев отделить себя от местного населения. Существование варн идеологически было связано с волей богов.

В варну человек попадал по рождению, изменить варну было нельзя.

4 Варны:

1) Брахманы – жрецы, учителя, судьи. Являются ариями. -1 %

2) Кшатрии – воины и чиновники (очень часто сами цари – кшатрии, т.к. царю нужно воевать. По закону можно было убить брахмана, который нападёт на тебя с мечом, т.к. он должен работать только в духовной сфере). Являются ариями.- 2%

3) Вайшьи – крестьяне, ремесленники и торговцы. Являются ариями. 7%

4) Шудры – слуги, батраки. Ариями не являются. 90%

Считается, что арии этнически тоже отличались от местного населения и обладали немного более светлым цветом кожи, нежели остальные.

Первые три варны назывались «дваждырождёнными» и предназначались для ариев.

Варна шудры – «единорождённые» - для покорённого населения.

Все представители господствующих варн, согласно религиозным представлениям, должны были пройти в своей жизни несколько стадий:

1) Стадия ученика

2) Стадия домохозяина

3) Стадия отшельника

4) Стадия аскета (отправляется бродить по миру. Старики уходили из семей, чтобы не быть абузой).

Племенные, социальные и профессиональные различия привели к образованию внутри варн особых групп – «каст».

Каст в Индии существует около 2500-3000.

Для каст характерны особые занятия, самоорганизация (кастовые собрания, суды). Особые касты – «неприкасаемые» (чандалы, швапачи и другие).

Джаджамани – система взаимодействия каст.

Рабы («даса») – сравнительно незначительное распространение.

Даже попадая в рабство, человек сохранял свою варну и касту. Варны и касты передавались по отцу. Жена не могла быть выше отца по касте (и по варне, естественно).

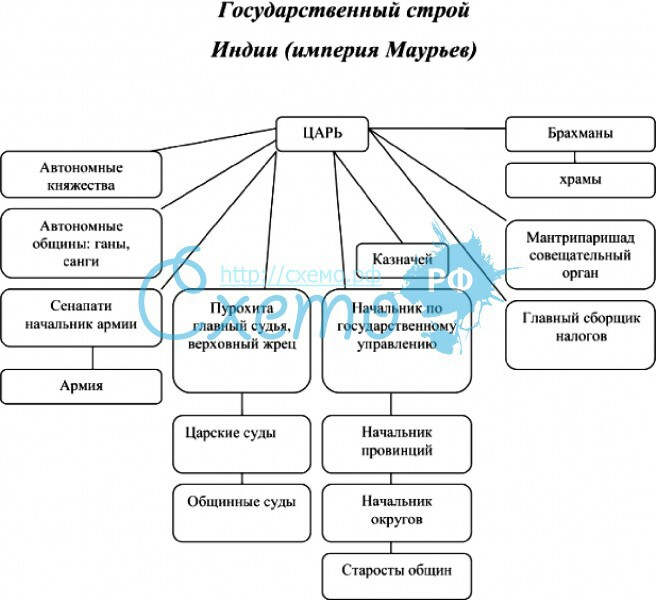

Эволюция государственного строя

Правители первых государственных образований (раджи) выполняли простейшие функции управления, обеспечивали внешнюю безопасность, вершили суд, распоряжались как военачальники фондом земель. В некоторых государственных образованиях власть раджи была выборной, лишь со временем утвердился наследственный принцип получения царственности. При выборных монархах значительной властью обладали советы старейшин. По мере укрепления власти правителей, их внутренних управленческих функций совет старейшин теряет свои былые полномочия, превращается в совещательный орган при монархе - паришад. Но зависимость правителей от брахманской ученой верхушки и военной кшатрийской аристократии, как и соперничество между представителями правящих варн, была неизменной.

Примерно в IX-VIII веках до н.э. в Древней Индии на базе старых племенных государств, растущих вместе с развитием ремесла и торговли городских центров, складываются первые более или менее крупные государства, которые вели между собой непрекращающиеся войны, истощая друг друга. Дальнейшие процессы политической консолидации, ускоренные внешней угрозой, привели в V веке до н.э. к возникновению относительно сильных древнеиндийских государств Кошалы и Магадхи, соперничество между которыми завершилось в IV веке до н.э. победой Магадхи.

Ващенко А.В.: На основе Магадхи было создано первое крупное государство (Империя Нандов). После вторжения войск Александра Македонского знатный кшатрий Сандрокотт (Чандрагупта) возглавил антимекедонское и антинандское восстание и основал новую династию.

При преемниках Чандрагупты было создано огромное государство – империя Маурьев (317-180 гг. до н.э.). Создание этой империи совпало с распространением в Индии буддизма (Будда – Сиддхартха Гаутама, 6-5 века до н.э.).

Она достигла наивысшего расцвета в III веке до н.э. в период правления Ашоки (внука Чандрагупты, который был последователем буддизма), когда в Индии складывается относительно единое монархическое государство. Это государство не было ни централизованным, ни унитарным, ни деспотическим. Не было в нем и сложившегося бюрократического аппарата чиновников, четкого административно-территориального деления, сформировавшейся системы налогообложения и прочего. Оно состояло из центральных провинций, которыми управлял царь, его сыновья и наместники и остальных территорий, где сохранялась власть местных правителей. (Ващенко А.В.)

Было развитое общинное самоуправление.

Монарх. Индусская политико-религиозная концепция «богоугодного царя» (девараджи) предписывала ему выполнение особой дхармы (обязанностей), и одной из главных была охрана подданных.

Защищая народ, царь мог заставить его платить налог - бали. Наряду с основным налогом, рассматриваемым как плата царю за охрану подданных, существовали другие многочисленные поборы в пользу центральной власти (например, торговые пошлины). О большом количестве поборов древнеиндийских царей, которые могли по своему усмотрению увеличивать их ставку, свидетельствуют содержащиеся во всех дхармашастрах безуспешные призывы к царям соблюдать умеренность в сборе податей.

Царю вверялось также осуществление правосудия с помощью опытных брахманов.

Он считался опекуном всех малолетних, больных, вдов, должен был возглавлять борьбу со стихийными бедствиями, голодом.

Важнейшей функцией царей была организация публичных работ, освоение и заселение царских земель, строительство ирригационных сооружений.

Царская власть обожествлялась, однако обожествляется не сам царь-человек, который может быть «глупым, жадным, необразованным», а скорее именно царская власть. Религия исключала законодательные функции индийских царей, утверждала незыблемость и неизменность норм права, заключенных в ведических предписаниях. Веды же должны были толковаться только мудрецами брахманами. Эта традиция была поколеблена лишь в период империи Маурьев при Ашоке, когда правительственные указы стали включаться в число источников права.

Существовал царский совет (матрипаришад). Термином «аматья» обозначался ближайший круг советников царя - главный советник (мантрин), главный военачальник (сенапати), верховный придворный жрец, воспитатель сыновей царя (пурохита) и его ближайшие родственники.

Государственный аппарат.

В Артхашастре Каутильи невозможно найти сведений о центральном механизме управления действиями различных властвующих лиц, обозначаемых, как и царь, терминами «господин» или «хозяин» (свамин). Нет здесь и указаний об их назначении царем на ту или иную должность, которое во многих случаях находилось вне его компетенции. Не зависело, как правило, от царя и их смещение с той или иной высокой должности, так как они, признавая его верховную власть, непосредственно были связаны с населением своей территории.

В Артхашастре Каутильи не было четкого разграничения полномочий между ведомствами и должностными лицами. Предписания трактата о взаимоотношениях царя с его так называемыми друзьями и слугами свидетельствуют о том, что любому из них он мог дать другую доходную должность, например, поставить во главе войска (хотя бы уже и были специальные военачальники), послать собирать налоги. Более того, этих обладателей высоких должностей не всегда можно рассматривать только как служащих царской администрации. Они становились фактически правителями своих территорий в силу царских пожалований земель с правом взимания податей в свою пользу с определенным лишь отчислением доли царя. Широко практиковалась передача части территории царства царевичам, чтобы они не перебегали к другим правителям.

Основные функции властных органов по защите территории и населения выглядели принципиально сходными, будь то «господин деревни», не являющийся чиновником царя, или обладатель высокой должности (аматья): «хранитель границ», или «надзиратель за судами», или «ответственный за поимку воров». Так, «хранитель границ», призванный осуществлять охрану дорог и торговли, взимал за это подати, возмещал убытки, если они возникали по его вине. Он был скорее всего соседним зависимым государем. «Надзиратель за судами» действовал в гавани так же, как полный хозяин или правитель, в том числе взимал пошлины с заходящих в гавань кораблей, следил за порядком, отражал нападения пиратов и врагов.

Одним

из средств обеспечения единства царства,

покорности его многочисленных

господ-правителей была помощью царю

его пакши

(более или менее сплоченной, многочисленной

и сильной царской группировки его

сторонников, родственников союзников).

Но на собственную пакшу опирались не

только цари, но и другие «начальствующие

лица», и царь был вынужден с этим

считаться. Неслучайно Артхашастра

рекомендует царям учитывать силу пакши

как своих сторонников, так и своих

врагов.

Одним

из средств обеспечения единства царства,

покорности его многочисленных

господ-правителей была помощью царю

его пакши

(более или менее сплоченной, многочисленной

и сильной царской группировки его

сторонников, родственников союзников).

Но на собственную пакшу опирались не

только цари, но и другие «начальствующие

лица», и царь был вынужден с этим

считаться. Неслучайно Артхашастра

рекомендует царям учитывать силу пакши

как своих сторонников, так и своих

врагов.

С учетом силы пакши в интересах государственной пользы Артхашастра рекомендует царям проводить политику в двух главных направлениях: с одной стороны, с помощью всяческих жалований земель, денег, льгот и прочих подачек склонять на свою сторону господ, а с другой - ослаблять их путем подкупа их сторонников, возбуждения восстаний и мятежей в их владениях, провоцируя при этом их ссоры с родственниками, соседями. Широко использовались при этом услуги многочисленных шпионов и доносчиков.

Таким образом, несмотря на наличие указаний в Артхашастре на массу должностных лиц, чиновников различного положения, их невозможно привести к какой-то определенной системе. Среди них наиболее примечательной фигурой был назначаемый царский порученец - адхъякша. Его основной функцией было пополнение царской казны от сбора податей, штрафов, различных платежей за использование царского имущества (рудников, земель). Однако считать адхъякшу царским чиновником, входящим в единую систему административного аппарата, было бы ошибочным, так как этим термином обозначался крайне широкий круг лиц: от могущественных надзирателей до адхъякш, получающих поденную плату от царя. Они и действовали в различных сферах. Например, отдельные адхъякши, по роду своей деятельности связанные только с городами, были, вероятно, представителями профессиональных и торговых корпораций.

Местное управление

Лишь часть территории державы Маурьев находилась под непосредственным управлением царя-гегемона. Самыми крупными административными единицами были провинции, среди которых выделялись пять наиболее крупных, управляемых царевичами, и особые пограничные провинции, управляемые другими представителями знати. В пестрый состав державы Маурьев включались полуавтономные монархические политические образования, зависимые в той или иной мере от царягегемона, но сохранявшие свои органы управления, обычаи, а также олигархические республики (сангхи), территории городов, профессиональных объединений (шрени), объединений деревень (деша), деревенские общины (грама). Шрени, деша и грама были постоянными общинными образованиями, в которых порядок держался на основе местных обычаев, собственных правил поведения. При этом мелкие территориальные единицы входили в более крупную, не теряя своей автономности. В Артхашастре часто фигурирует понятие «господин деревни» (грамасвами), который выступал в роли не только старосты, но и владельца деревни, ибо имел право собирать налоги в свою пользу.

Суд

В Древней Индии существовали две системы судов - царские и внутриобщинные. Высшей судебной инстанцией был суд, в котором участвовал сам царь вместе с брахманами и опытными советниками или замещающая его судебная коллегия (сабха), состоящая из назначенного царем брахмана, окруженного тремя судьями. Толковать в суде нормы права, дхармы мог брахман, в крайнем случае кшатрий или вайшья. Как высшему судье царю принадлежало право ежегодно объявлять амнистии. Однако суд не был отделен от администрации (наказания могли назначаться и ведомственными начальниками, например, надзиратель за игорным домом мог накладывать штраф за мошенничество). Большинство дел рассматривалось общинными кастовыми судами.

На местах существовали две формы «правоохранительных органов» - коллегии прадештаров и собственно судейские коллегии дхармастхов, состоявшие из трех назначаемых судей, компетенция которых распространялась на территорию десяти деревень. Дхармастхи призваны были защищать интересы частных лиц, рассматривая главным образом гражданские иски. В этих судах процесс начинался по жалобе истца или потерпевшего. Прадештары были призваны выполнять три важных функции: разыскивать и карать лиц, занимающихся «тайными промыслами», получающих нелегальные доходы, преследовать за преступления чиновников, вести следствие и карать за такие тяжкие преступления, как убийство, воровство, насилие.

Главный прадештар упоминается среди восемнадцати главных должностных лиц (махаматров). Прадештар в отличие от простого судьи мог по собственной инициативе без заявления потерпевшего проводить расследование и назначать наказание, как правило, калечащего характера или сопряженное со смертельным исходом. В обычных судах чаще всего назначались штрафы, реже - телесные наказания. Прадештар пользовался услугами шпионов, ему разрешалось задерживать обвиняемого до выяснения обстоятельств дела только на основании одного подозрения в правонарушении.

Армия

Войны и грабеж других народов рассматривались как важный источник процветания государства. На смену старой пешей дружины со временем пришло профессиональное войско. Все шире стали применяться наряду с пехотой конница, боевые слоны. Легкие колесницы сменяются тяжелыми квадригами. Ядро армии стали составлять находившиеся на полном царском довольствии наследственные воины, наемники, воины, поставляемые отдельными объединениями, в частности торговыми гильдиями, зависимыми союзниками. Армия была кастовой. В основном лишь кшатрии могли носить оружие, другие «дваждырожденные» могли браться за него лишь тогда, когда для них наступает время бедствия. Армия выполняла и функции охраны общественного порядка. Армия профессиональная, основана на варно-кастовом принципе (кшатрии). Служба была наследственной.