Химия Лекции Лебедев Ю.А. / Lec7

.pdf

Лебедев Ю.А. Лекция 7 |

1 |

Лекция №7

Физико - химические свойства p – элементов III, IV и V групп периодической системы, относящихся к металлам. Закономерности изменения химических свойств в группах, взаимодействие с простыми и сложными веществами. Химические свойства некоторых соединений: гидридов, оксидов, галогенидов. Полупроводники. Получение и применение кремния и германия.

Физико - химические свойства p – элементов III, IV и V групп периодической системы, относящихся к металлам. Закономерности изменения химических свойств в группах.

Мы приступаем к завершению обзора свойств элементов Периодической системы элементов Д.И.Менделеева. Предметом нашего рассмотрения будут р- элементы.

2

3

4

5

6

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

B |

C |

N |

O |

F |

Ne |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

|

Al |

Si |

P |

S |

Cl |

Ar |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

31 |

32 |

33 |

34 |

35 |

36 |

|

Ga |

Ge |

As |

Se |

Br |

Kr |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

49 |

50 |

51 |

52 |

53 |

54 |

|

In |

Sn |

Sb |

Te |

I |

Xe |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

81 |

82 |

83 |

84 |

85 |

86 |

|

Tl |

Pb |

Bi |

Po |

At |

Rn |

|

|

|

|

|

|

|

Последний блок длиннопериодического варианта Таблицы Менделеева (р- элементы) также, как и d-элементы, делится на три группы – ранние, поздние и инертные газы.

Кроме того, у четырех групп этих элементов есть и собственные названия. 15 Группа – пниктогены (греческий корень "пникт" - "удушливый", "плохо пахнущий", названы по запахам водородным соединениям этих элементов), 16 Группа – халькогены (греческий корень «халькос» - руда, «рождающие руды»), 17 Группа – галогены (греческий корень «халс» - соль, «рождающие соли»), 18 группа – благородные (инертные) газы.

В группах поздних р-элементов и инертных газов нет металлов, являющихся конструкционными материалами, и поэтому они не рассматриваются в нашем курсе.1 Предметом нашего сегодняшнего рассмотрения являются ранние p-элементы 13 – 15 групп (IIIa – Va в короткопериодической форме Таблицы Менделеева) ,

лежащие левее и ниже «пограничной диагонали» B-Si-As-Te-At. Электронные формулы р-элементов элементов имеют вид:

Лебедев Ю.А. Лекция 7 |

2 |

ns2npГ-12,

где n- номер Периода, а Г- номер группы. Для 13 – 15 Групп эти формулы соответствуют заполнению р-подуровней не более чем наполовину, и свидетельствуют о том, что для данных элементов в целом для достижения устойчивой электронной конфигурации более характерно проявлять восстановительные способности, свойственные металлам (т.е. отдавать электроны), чем принимать электроны и быть окислителями (что свойственно неметаллам).

Очевидно, что характерность проявления металлических свойств будет усиливаться сверху вниз по Группе и ослабляться слева направо по Периоду. Первое связано с возрастанием радиуса атома и уменьшением энергии ионизации и сродства к электрону, а второе – с уменьшением радиуса и увеличением энергии ионизации и сродства к электрону.

Однако, как мы отмечали ранее, «пограничье» между металлами и неметаллами является областью, где окислительно-восстановительная активность может менять свое направление. Это объясняет широкое распространение среди этих элементов свойства амфотерности.

В результате совместного действия всех этих факторов типично металлические свойства проявляют: в 13 Группе – Al, Ga, In, Tl; в 14 Группе – Sn и Pb; в 15 группе

– только Bi. Именно их мы и будем сегодня рассматривать подробнее.2

Физико-химические свойства p–металлов.

По своим физическим свойствам (твердости, плотности, температурам плавления, электропроводности) р-металлы находятся между s- и d-металлами. Конкретные значения важнейших физико-химических констант для этих металлов приведены в учебнике «Химия» А.И.Горбунова с соавт. На стр. 540, 558, 584-585.

Химические свойства р-металлов определяются их электронной структурой. Для элементов 13 Группы, у которых валентными являются ns2np1электроны,

характерно проявление степеней окисления +3 и +1, т.е. полная отдача всех валентных электронов или отрыв только одного р-электрона. Второй случай более редок, поскольку энергии ns и np электронов близки. И только у таллия типичная и наиболее устойчивая степень окисления равна +1.

Для элементов 14 Группы валентная конфигурация имеет вид ns2np2 и типичными для олова и свинца являются степени окисления +2 и +4, но у олова более устойчивой оказывается степень окисления +4, а у свинца +2.

Для единственного типичного р-металла 15 Группы – висмута – с конфигурацией валентных электронов ns2np3 характерны степени окисления и +3 и +5, но, все-таки, более устойчива степень окисления +5.

Взаимодействие с простыми и сложными веществами. Химические свойства некоторых соединений: оксидов, гидридов, галогенидов.

Лебедев Ю.А. Лекция 7 |

3 |

Рассмотрим химические свойства р-металлов в соответствии со схемой, примененной нами к s- и d-металлам.

Взаимодействие с водой

Из данных по химической активности р-металлов 3 очевидно, что только алюминий должен легко взаимодействовать с водой с выделением водорода. И то, что на практике мы не наблюдаем этого процесса, свидетельствует только о том, что в обычных условиях нет контакта алюминия с водой. Между металлом и водой всегда имеется плотная нерастворимая пленка оксида алюминия. Как только создаются условия, препятствующие образованию этой защитной пленки, начинается интенсивный процесс выделения водорода из воды:

2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2 −

Именно на этой реакции основан новейший процесс извлечения водорода из

воды.

Взаимодействие с кислородом и образование оксидов

Для всех р-металлов характерно взаимодействие с кислородом с образованием оксидов. Однако, в связи с тем, что многие из образующихся оксидов образуют на поверхности металлов защитную пленку, процессы окисления компактных металлов сильно заторможены и идут медленно даже при умеренном нагревании.

Образование пероксидов для р-металлов не характерно. Оксиды р-металлов подчиняются закономерностям, установленным нами при рассмотрении свойств d- металлов: оксиды низших степеней окисления проявляют основные свойства, средних – амфотерные, а высших – кислотные. В качестве примеров рассмотрим оксиды, представляющие все эти группы.

Основной оксид – оксид таллия TlO, дающий в растворе щелочь – едкий таллий:

Tl2O + H2O = 2TlOH

Амфотерный оксид – оксид алюминия (аморфная форма).4 Он взаимодействует как с кислотами:

Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O,

так и со щелочами:

Al2O3 + 2NaOH = 2NaAlO2 + H2O (расплав) Аl2O3 +2NaOH + 3H2O = 2Na[Al(OH)4] (раствор)

Лебедев Ю.А. Лекция 7 |

4 |

Что касается кислотных оксидов, то ни один из рассматриваемых металлов не имеет их «в чистом виде». Самым кислотным является оксид самого тяжелого из них в высшей степени окисления +5 – оксид висмута(V) Bi2O5. Но и он не образует соответствующей висмутовой кислоты HBiO3, поскольку висмутат-анион является неустойчивым сильным окислителем. Висмутовую кислоту можно рассматривать как гидрат оксида висмута (V) Bi2O5 ∙ H2O. И окислительная способность Bi(+V) столь велика, что он окисляет даже входящий в состав этого гидрата кислород(-II) воды. И гидрат самораспадается с выделением молекулярного кислорода:

Bi2O5 ∙ H2O = Bi2O3 + O2 + H2O

Взаимодействие с кислотами

Общие закономерности аналогичны тем, которые мы рассмотрели при описании свойств d-металлов.

Из особенностей химического поведения p-металлов отметим пассивацию алюминия в концентрированной азотной кислоте, обусловленную тем, что в этом случае алюминий окисляется не катионом водорода, что приводило бы к образованию растворимого нитрата, а самим нитрат-анионом с образованием на поверхности металла защитной пленки оксида алюминия, в результате чего реакция быстро самозатухает:

2Al + 6HNO3 = Al2O3 ↓ + 6NO2 − + 3H2O

Аналогичным образом по отношению к алюминию ведет себя и концентрированная серная кислота.

Особенностью действия этой кислоты на свинец является то, что она пассивирует поверхность свинца до концентрации около 80%, поскольку при контакте с металлом образуется сульфат свинца PbSO4 – очень плохо растворимая в воде соль.

Более концентрированная кислота растворяет свинец, т.к. в этом случае образуется гидросульфат свинца Pb(HSO4)2, а эта соль достаточно хорошо растворима в воде.

Взаимодействие со щелочами

Поскольку, как мы видели из рассмотрения свойств оксидов, практически все они для р-металлов являются амфотерными, со щелочами взаимодействуют Al, Ga, Sn, Pb, Bi с образованием соответствующих алюминатов, галлатов, станнатов, плюмбатов и висмутатов. В некоторых случаях это взаимодействие идет в растворах при сравнительно мягких условиях (алюминаты), в некоторых – только в жестких условиях сплавления и спекания в окислительной среде (плюмбаты и висмутаты).

Лебедев Ю.А. Лекция 7 |

5 |

В качестве примера рассмотрим процесс растворения олова в щелочи, который нашел важное практическое применение. Широкое использование олова для производства белой жести ставит проблему возврата металла при переработке оловосодержащего металлолома. Растворы кислот для снятия олова не нашли промышленного применения из-за растворения в них стальной основы белой жести и большого расхода кислоты. В щелочных растворах железо не растворяется, что позволяет применять аппаратуру из обычной стали. В качестве растворителя олова применяют раствор NaOH. Процесс интенсивно протекает в присутствии кислорода с образованием станната натрия:

Sn +2NaOH + О2 + 2H2O = Na2[Sn(OH)]6

Взаимодействие с водородом, галогенами и другими неметаллами

Непосредственно с водородом р-металлы не реагируют, но косвенным путем можно получить их ковалентные гидриды в виде аморфных твердых веществ (для алюминия, галлия, индия) или неустойчивых газов (для олова, свинца и висмута). Из солеобразных гидридов наиболее известен литий-алюминий гидрид LiAlH4, быстродействующий сильный и селективный восстановитель, являющийся комплексным соединением Li[AlH4].

С галогенами большинство р-металлов реагируют при нормальных условиях с образованием соответствующих галогенидов.

Среди соединений р-металлов с другими р-элементами особое значение имеют соединения р-металлов 13 Группы с неметаллами 15 Группы. Эти соединения являются основой для получения полупроводниковых материалов.

Полупроводники.

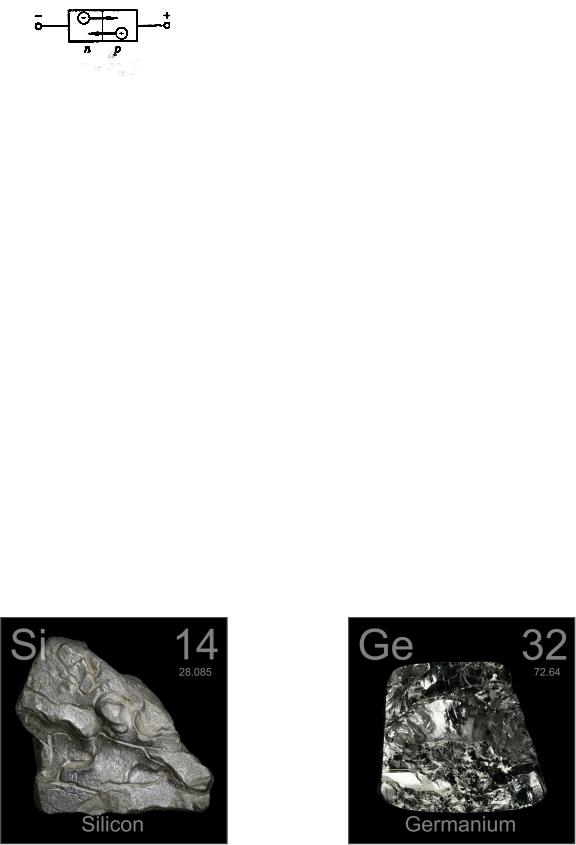

Мы завершаем наш обзор свойств элементов Периодической Таблицы Д.И.Менделеева рассмотрением классических полупроводников – кремния Si и германия Ge – а также химических соединений, являющихся полупроводниками. Поэтому, прежде, чем обсуждать их свойства, рассмотрим некоторые аспекты явления полупроводимости.

Понятие о собственной и примесной проводимости элементарных полупроводников.

Вспомним, что нам известно о механизме полупроводимости из курса физики.5 Полупроводники — это вещества, удельное сопротивление которых

уменьшается с повышением температуры, при наличии примесей, при изменении освещенности. Это – их главное электрофизическое отличие от металлов.

Обычно к полупроводникам относятся кристаллы, в которых для освобождения электрона требуется энергия не более 1,5 — 2 эВ. Типичными полупроводниками являются кристаллы германия и кремния, в которых атомы объединены ковалентной связью. Природа этой связи позволяет объяснить указанные выше характерные

Лебедев Ю.А. Лекция 7 |

6 |

свойства. При нагревании полупроводников их атомы возбуждаются, и энергии возбуждения достаточно для освобождения одного электрона из пары, обеспечивающей ковалентную связь и, тем самым, ионизации части атомов в узлах кристаллической решетки.

Освободившиеся электроны не могут быть захвачены соседними атомами, так как все их валентные связи насыщены. Свободные электроны под действием внешнего электрического поля могут перемещаться в кристалле, создавая ток проводимости. Этот тип проводимости называется n-проводимостью (negative – отрицательный, по знаку заряда переносчиков тока).

Высвобождение электрона приводит к образованию не положительного иона (электрон отрывается не от атома, а от электронной пары), а особого состояния «разорванной пары» σ -связи, называемого «дыркой». Дырка может восстановиться до полноценной связи, захватив свободный электрон или оторвав электрон от ковалентной пары, связывающей соседние атомы. В результате таких переходов электронов происходит процесс хаотического перемещения в кристалле места с недостающим электроном. Внешне этот процесс хаотического перемещения воспринимается как перемещение положительного заряда, который и приписывается дырке. Следует отметить, что по своим электрофизическим характеристикам (в частности, подвижности под действием внешнего поля) дырки не эквивалентны электронам и ведут себя как особые самостоятельные объекты. При помещении кристалла в электрическое поле возникает их упорядоченное движение – ток дырочной проводимости. Этот тип проводимости называется p-проводимостью (positive – положительный, по знаку заряда переносчиков тока).

В идеальном кристалле ток создается равным количеством электронов и дырок. Такой тип проводимости называют собственной проводимостью полупроводников. При повышении температуры (или освещенности) собственная проводимость проводников увеличивается.

На проводимость полупроводников большое влияние оказывают примеси. Примеси бывают донорные и акцепторные.

Донорная примесь - это примесь химического элемента, атомы которого могут являться донорами электронов. Как правило, это элементы из Групп с большим номером, чем номер Группы самого полупроводника. При добавлении донорной примеси суммарная проводимость полупроводника становится проводимостью n- типа.

Акцепторная примесь – это примесь химического элемента, атомы которого могут являться акцепторами электронов. Как правило, это элементы из Групп с меньшим номером, чем номер Группы самого полупроводника. При добавлении акцепторной примеси суммарная проводимость полупроводника становится проводимостью p-типа.

Принцип действия большинства полупроводниковых приборов основан на свойствах р-п перехода. При приведении в контакт двух полупроводниковых приборов р-типа и n-типа в месте контакта начинается диффузия электронов из n- области в p-область, а дырок — наоборот, из р- в n-область. Этот процесс будет не бесконечный во времени, так как образуется запирающий слой, который будет препятствовать дальнейшей диффузии электронов и дырок.

Лебедев Ю.А. Лекция 7 |

7 |

р-п контакт полупроводников обладает односторонней проводимостью: если к р-области подключить «+» источника тока, а к n-области «-» источника тока, то запирающий слой разрушится и р-п контакт будет проводить ток, электроны из области n- пойдут в р-область, а дырки из p-области в n-область:

А если к p-области подключить «-» источника, а к n-области — «+» источника тока, то запирающий слой расширится и тока не будет.

Более детально свойства p-n-перехода рассматривает зонная теория, о которой мы говорили, обсуждая природу металлической связи.

Полупроводниковый диод состоит из контакта двух полупроводников р- и n- типа. Достоинством полупроводникового диода являются малые размеры и масса, длительный срок службы, высокая механическая прочность, высокий коэффициент полезного действия, а недостатком — зависимость их сопротивления от температуры.

В радиоэлектронике применяется также еще один полупроводниковый прибор: транзистор, который был изобретен в 1948 г. В основе его работы лежит использование не одного, а двух р-п переходов. Подробнее о работе этих приборов говорится в курсе физики.

Интегральной микросхемой называют совокупность большого числа взаимосвязанных компонентов — транзисторов, диодов, резисторов, соединительных проводов, изготовленных в едином технологическом процессе. В результате этого процесса на одном кристалле одновременно создается несколько тысяч транзисторов, конденсаторов, резисторов и диодов. Размеры отдельных элементов микросхемы могут быть 2—5 мкм, погрешность при их нанесении не должна превышать 0,2 мкм. Микропроцессор современной ЭВМ, размещенный на кристалле кремния размером 6х6 мм, содержит несколько десятков или даже сотен тысяч транзисторов.

Кремний и германий. Свойства, применение и методы получения.

Лебедев Ю.А. Лекция 7 |

8 |

Хотя силикатные породы являются одними из самых распространенных в литосфере, лишь в 1823 году великий шведский химик Берцелиус установил, что в результате реакции между кремнефторидом калия и металлическим калием образуется новый химический элемент:

K2[SiF6] + 4К = 6KF + Si

В случае с кремнием особых проблем с сырьем нет – более четверти литосферы состоит из кремния. Технически чистый кремний (95...98% Si) сейчас получают главным образом восстановлением кремнезема в электрической дуге между графитовыми электродами. Используется и до сих пор изобретенный еще в прошлом веке способ восстановления кремнезема коксом в электрических печах. С химической точки зрения оба процесса описываются уравнением:

SiO2 + C = Si + CO2

Сегодня мировое производство элементарного кремния составляет около 1, 31 млн. т. в год. Потребление кремния распадается на два сектора – технического кремния в металлургии и химии (730 тыс. т. приходится на производство алюминиевых сплавов и 600 тыс. т. - на химическую промышленность) и высокочистого – в электронике.

Производство высокочисттого кремния составляет около 30 тыс. т. в год. Около 2/3 этого количества потребляет производство полупроводников и 1/3 – производство фотоэлементов.6

Высокочистый кремний получают восстановлением тетрахлорсилана SiCl4 водородом:

SiCl4 + 2H2 = Si + 4HCl

или термическим разложением моносилана SiH4:

SiH4 = Si + 2H2

Германий (предсказанный Менделеевым как эка-силиций) был открыт в 1885 году немецким химиком Клеменсом Винклером при анализе редкого минерала аргиродита Ag8GeS6 (4Ag2S∙ GeS2). После отделения серебра и перевода германия в оксид сам германий легко восстанавливается в токе водорода:

GeO2 + H2 = Ge + H2O

Именно так, восстановлением оксида, и получают это простое вещество и сегодня. Только вместо редчайшего минерала аргиродита исходным сырьем служат

Лебедев Ю.А. Лекция 7 |

9 |

пыли металлургических производств цветных металлов (в особенности, цинка) и угольных ТЭЦ.

Мировое производство германия оценивается в 87 тонн в год. Крупными сферами его использования являются следующие производства (%): катализаторов для получения пластмасс - 31, оптоволоконных систем - 24, инфракрасной оптики - 23, элементов электроники и солнечных батарей - 20 и прочего (люминофоры, металлургия, химиотерапия) - 10.

Химические свойства Si и Ge.

Элементарные кремний и германий весьма инертные материалы и при обычных условиях не взаимодействуют ни с кислородом, ни с водой и не вытесняют водород из кислот.

Взаимодействие с кислородом

Непосредственно с кислородом кремний и германий взаимодействуют только при очень высоких температурах, давая диоксиды:

Si (Ge) + O2 = SiO2 (GeO2)

Диоксиды SiO2 7 и GeO2 – это кислотные оксиды. Соответствующие кислоты являются весьма слабыми и неустойчивыми. Их соли – силикаты и германаты. Кроме того, оба элемента способны образовывать монооксиды SiO и GeO.

Диоксид кремния – очень хороший изолятор, что используется при создании полупроводниковых приборов, в частности, полупроводниковых транзисторов.8

Взаимодействие с кислотами и щелочами

Кремний существует в двух аллотропных модификациях – кристаллической и аморфной. Аморфный кремний более реакционноспособен.

Он взаимодействует со щелочами:

Si + 2KOH + H2O = K2SiO3 + 2H2 −

Из кислот на кремний действует только смесь азотной и плавиковой кислот (смесь окислителя и источника компактных лигандов):

3Si + 4HNO3 + 18HF = 3H2[SiF6] + 4NO + 8H2O

При этом получается комплексная гексафторкремниевая кислота.

Эти реакции показывают особенности «химического пограничья» металлов и неметаллов – для кремния гораздо более характерно проявление неметаллических свойств. Однако последняя реакция свидетельствует о том, что находятся условия, в

Лебедев Ю.А. Лекция 7 |

10 |

которых он ведет себя подобно типичному d-металлу. В данном случае точно так же по отношению к кислотам ведет себя такой типичный металл, как вольфрам.

Германий находится «глубже» в зоне металличности р-элементов. Поэтому со щелочами он взаимодействует только в присутствии окислителей, давая соли германиевой кислоты (германаты).

А, взаимодействуя с кислотами-окислителями, германий может приобретать форму катиона, более соответствующую статусу металла. Так он реагирует с горячей концентрированной серной кислотой:

Ge + 4H2SO4 = Ge(SО4)2 + 2SO2 − + 4Н2О

Характеристика солей

Наиболее важными солями, в состав которых входит кремний, являются силикаты. Этот термин используется в узко-химическом и более широком, минералогическом смыслах.

Вузком смысле силикаты – это соли кремниевых кислот общего состава mSiO2

∙nH2O. Большинство силикатов (за исключением силикатов щелочных металлов) – плохорастворимые вещества.

Вшироком смысле силикаты – это группа пород, в которых кремний в окисленной форме присутствует в значительных количествах.

Силикаты составляют минеральную основу почв: кварцевый песок, сланцы, глины и другие осадочные породы.

Силикаты обнаружены и в лунном грунте, а также в никелисто-железистых каменных метеоритах – оливины, пироксены, плагиоклазы, кварц и другие.

Взаимодействие с водородом, галогенами и другими элементами

Непосредственно с водородом ни кремний, ни германий не взаимодействуют. Однако, будучи аналогами углерода в 14 Группе, образуют с ним соединения, подобные углеводородам – силаны 9 и германы.10 Эти семейства соединений гораздо менее устойчивы, чем углеводороды, поскольку большие радиусы атомов Si и Ge приводят к более длинным и более слабым связям –Si-Si– и, тем более, – Ge-Ge–.

С галогенами и кремний и германий реагируют непосредственно, образуя галогениды состава ЭГ4.

При обычных условиях SiF4 газообразен, SiCl4 11 и SiBr4 представляют собой жидкости, SiI4 — твёрдое тело.

Понятие о сложных полупроводниках. Бинарные полупроводники. Химические свойства полупроводников типа AIIIBV и AIIBVI.

Кроме обсуждавшихся выше элементарных полупроводников – простых веществ элементов 14 Группы Периодической системы Si и Ge, свойствами