- •2. Обязательства из договоров возмездного оказания услуг.

- •8 Видов услуг входят в договор возмездного оказания услуг (перечень незакрытый):

- •Возмездность

- •Обязательства из договора хранения

- •Ответственность хранителя профессиональная (вне зависимости от вины). Отдельные виды хранения

- •2 Часть:

- •3 Часть:

- •Виды страховых обязательств Обязательное и Добровольное страхование

- •Личное и Имущественное страхование

- •Исполнение страховых обязательств

- •Понятие и виды кредита

- •Вексель и облигация

- •Договор займа:

- •Договоры микрозайма.

- •Кредитный договор

- •Договор банковского вклада и банковского счета

- •1. Понятие и виды договоров по приобретению и использованию творческих прав.

- •2. Нир и окр (ниокр).

- •Ответственность за вред, причиненный публичной властью (ст.1069 гк рф). Публичный деликт.

- •Кто ущерб будет возмещать

- •Следователь будет отвечать, что был в плену ложных версий, доказательства были, а оказалось, что убийца , грабитель не первый, а другой.

- •Речь идет о незаконных действиях, противоправных актах публичной власти.

- •Ответственность за вред, причинённый недееспособным.

- •Ответственность за вред, причинённый источником повышенной опасности.

- •Ответственность за вред, причинённый жизни или здоровью потерпевшего.

- •Институт неосновательного обогащения (кондикция).

Ответственность хранителя профессиональная (вне зависимости от вины). Отдельные виды хранения

Складское хранение — было широко развито до революции и в НЭП. Это чисто товарные отношения. Хранение на товарном складе — обычно тут профессиональный хранитель и поклажедатель (предприниматель). Можно хранить на складе партию товара. Складское хранение всегда возмездно. Пока товар лежит на складе, физически он может лежать, а юридические он должен оборачиваться. Иначе будут убытки. Представьте, любая биржевая торговля нефтью, хлопком, металлами на специализированных биржах. Никто не возит же туда реальные товары. Торгуют контрактами на этот товар. А товар где-то лежит. А ПС на него обращается, переходит. И второй процесс - товар лежит на складе, он ведь стоит денег. Нормальный предприниматель нуждается в деньгах, он ведь получит в кредит под этот товар. Значит, можно заложить этот товар, банк даст кредит под залог этого товара. Короче говоря, товар, находящийся на складе, должен участвовать в гражданском обороте, на него может переходить ПС, физически он лежит на одном месте, под него можно получить кредит, его можно заложить. Как это всё оформить? Для этих целей придуманы складские документы, некоторые из которых имеют св-во ценных бумаг. Прошу обратить внимание на 912 ГК. Вот на товар, лежащий на складе, может быть выдана складская квитанция. Эта квитанция удостоверяет не только наличие товара на складе, но предполагает, что предъявитель квитанции имеет ПС. Но она не является ценной бумагой.

А если товар находится в залоге или если его хотят продать или перепродать, не трогая его физически, тогда появляется другие виды документов. Простое складское свидетельство и двойное складское свидетельство (варрант). Это ценные бумаги. Это ценные бумаги на предъявителя. Простое складское свидетельство - это ЦБ, а это означает, что товар по простому складскому свидетельству будет дан тому, кто его предъявит. А предъявить может не только первый (поклажедатель), но и третье, пятое, десятое лицо, к которому это складское свидетельство перешло в виде специальных надписей. Здесь вспоминаем вексель. Через передаточные надписи, или индоссаменты. Вот это складское свидетельство переходит через ряд индоссаментов. А вот ещё интереснее двойное складское свидетельство. Он оформляет залоговые отношения на товар. Двойное складское свидетельство так называется, потому что состоит из двух частей: складское свидетельство и залоговое свидетельство, которые могут существовать у одного лица вместе, а могу порознь у разных лиц. Почему так? А вот сообразите: я отдал товар в залог, получил кредит, но я всё ещё остался собственником товара. Вот цены пошли вниз - я решил товар продать с согласия банка-залогодержателя. Вот я их продаю посредством передачи складского свидетельства приобретателю. Однако приобретатель, получив складское свидетельство, при предъявлении последнего хранителю получит отказ, поскольку его товар находится в залоге. Да, у него ПС, но товар в залоге, он не сможет его физически получить, сможет только ещё раз перепродать. Ему скажут, чтобы он нёс вторую часть складского свидетельства. Точно так же владелец второй части складского свидетельства - он товар не получит. Получит товар только владелец двух частей складского свидетельства. Только владение двух частей свидетельства даёт возможности: 1) давать в залог; 2) перепродавать товар. Хранение в ломбардах Есть специальный закон 2007 г. Хранение в ломбардах отличается тем, что граждане обычно туда сдают какие-либо вещи, и под залог этих вещей получают денежные средства. Здесь хранение сопряжено с кредитованием населения. На эти отношения распространяется Закон о защите прав потребителей. Залог здесь соединен с кредитованием и хранением. Но рассматривается хранение в ломбардах как разновидность хранения. Хотя эта типичная комплексная услуга. Здесь хранение обеспечивается за счёт поклажедателя. Дают кредит, понятно, что небольшой, который равен только части стоимости заложенных вещей (⅓, например). Ломбарды сейчас широко распространены. Это по сути комплексная услуга. Это выдача кредита под вещь, которая берётся на хранение. Как кредит погасят - вещь вернут. Если не продадут - то продадут с публичных торгов. Хранение в камерах хранения транспортных организаций Вот не путайте две разных вещи. На вокзале есть камеры хранения, там стоит работник, вы ему чемодан отдаёте, он вам выдаёт квитанцию - это, безусловно, хранение, сомнений нет. Но если вы видите автоматические камеры хранения на вокзалах, аэропортах, с советских времен ещё судебная практика признала и закон с этим согласился, что это не хранение, а наём, аренда, аренда камеры хранения. А что вы туда положили, этого никто не знает. Поэтому жд, пристань, аэропорт отвечает только за исправность камер, а не за возврат вещи. Это ваша ответственность, ответственность поклажедателя. Это договор имущественного найма.

Ровно такая же штука при хранении в банковских сейфах. Надо различать две разные ситуации. Одно дело, когда банк предоставляет клиенту свой сейф (у работника банка есть ключ, у вас есть ключ от сейфа), и в присутствии работника банка клиент туда что-то кладет или что-то вынимает. Тогда это признаётся хранением и только в этом случае банк как профессиональный хранитель несёт ответственность за сохранность вещи независимо от наличия вины, переданной на хранение.

Если банк предоставляет клиенту банковскую ячейку и не смотрит, что туда клиент кладет и что оттуда вынимает, он отвечает только за исправность банковской ячейки. И тогда это не хранение, а разновидность аренды. То же самое хранение в гостиницах, гардеробах. Вроде бы это профессиональные хранители. Но здесь надо быть очень осторожным. Во-первых, гостиница не будет отвечать за сохранность ваших вещей, денег, ЦБ, драгоценностей, если они находились в вашем номере. Она будет отвечать только тогда, если вы сдали портье эту ценность и он её поместит в специальную ячейку. Если есть гостиничный сейф, то там гостиница отвечает в определённых пределах, установленных законом. Во-вторых, а вот за хранение всех остальных вещей - одежда, обувь и т.д.- да, конечно, гостиница будет отвечать независимо от вины, но будет пытаться найти вину клиента, вину в том, что уходя клиент оставил форточку или окно открытым, забыли закрыть дверь или закрыли только на один оборот и т.д. Здесь часто встречается смешанная вина (ответственность), вследствие размер компенсации клиенту будет снижен. Ещё одну штуку скажу. Мы специально в учебнике написали, что в 926 статье - очень древний институт - судебный секвестр (хранение предмета спора у нотариуса и т.д.). С римских времён известно, что лучше хранить спорную вещь у какого-нибудь третьего лица или в самом суде, чтобы с вещью кто-нибудь что-нибудь не сделал бы. У нас опять с помощью наших экономистов, политиков, им понравилось слово секвестр (только они не посмотрели значение этого слова в словаре), и теперь секвестром называется уменьшение бюджетных расходов, или бюджетный секвестр. Секвестр для них - это когда что-то отсекают… Секвестр - это хранение вещи у третьего лица в силу того, что идёт спор. Причём здесь урезание бюджетных средств? Такое ощущение, что писали неграмотные люди, которые любят иностранные слова использовать, не понимая их значение. Как говорила персонаж из Чехова: “Они хочют свою образованность показать, а потому говорят о непонятном”. Новый институт - договор условного депонирования, или эскроу (появилось в 2017 году). Это далеко не хранение, а, скорее всего, особый договор с элементами хранения. Эскроу (специально смотрел в словаре) - это свёрток, предмет, нечто.

А когда вы поймете, что эскроу - это нечто, что отдаётся, но никто не знает его содержания, сразу вспоминается, что ещё в проекте Гражданского Уложения РИ был этот институт, когда, например, в трактире или в гостинице хозяину постоялец приезжал и говорил: “Вот тебе шкатулка, она запечатана, ты в неё не суйся, а не то уши оборву; вот тебе денежка за хранение; когда придёт определённый человек, ты ему эту шкатулку и передай”.

Вот что это за услуга? С одной стороны, это хранение (ты не знаешь, что в этой шкатулке, и не надо этого знать), вам дают нечто, назовите это нечто эскроу, вы это нечто должны отдать некоему третьему лицу. Известна с 19 века и даже раньше. Вот теперь в нашем праве, Европе, англо-американском праве возникла т.н. бизнес-схема. Вот между двумя сторонами есть какой-то договор, из него обычно вытекают денежные обязательства, но они жутко друг другу не доверяют - боятся, что их обманут. Когда договор заключается и исполняется вживую (как Чичиков и Собакевич, когда одной рукой Чичиков бумажку подписал, а другой - передал, то обмана нет), то проблем нет; а когда стороны друг друга не видят и не знают другу друга, как это обычно бывает в современном обороте. Вот стороны друг другу не верят: вот как это всё оформить? Вот теперь у нас появился посредник. Его назвали эскроу-агент (жутко мы любим иностранные слова), задача которого принять нечто (пакет, документы, деньги и т.д., которые ему неизвестно) и отдать другому при наступлении определенного условия. Вот эта бизнес-схема. Вот здесь есть депонент - поклаждеатель; эскроу-агент и бенефициар, который эскроу-пакет получит. Предполагается, что депонент передаёт эскроу - нечто - бенефициару во исполнению договора.

Между бенефициаром и депонентом есть какое-то обязательство; договор, который заключается между депонентом и эскроу-агентом по существу обеспечивает исполнение основного договорного обязательства - какого? И не надо знать. Меньше знаешь - лучше спишь. Вы сами видите, что это за бизнес-схема. Бенефициар - третье лицо - может прийти к эскроу-агенту и потребовать это нечто, доказав при этом определенное условие: причем это условие, которое будет доказывать бенефициар, это не условие в смысле 157 ГК. Сделка эскроу - это не условная сделка в смысле 157. Это обусловленное исполнение обязательства. Это статья 327.1 ГК. Условная сделка предполагает, что сделки может и не быть до наступления условия, а сделка есть, её исполнить надо под каким-то условием. Но из этого вытекает вот какая штука. Между депонентом и бенефициаром есть какая-то сделка, но здесь ещё вмешивается эскроу-агент, выполняя посредническую функцию. Стало быть, здесь все три лица между собой завязаны. Значит, здесь получается уже не двухсторонний договор хранения, а трехсторонняя сделка (бенефициар, депонент, эскроу). Значит, здесь какой-то особый договор. Почему именно “условное” депонирование? А потому что бенефициар здесь получит это нечто под названием эскроу только при наступлении определенного условия.Вот отсюда это и корявое название. Вот такая вот модель, о природе которой ведут спор. Но здесь есть очень большая опасность. Но ведь она к чему ведёт? Ведь этому посреднику стороны должны очень доверять. Какие гарантии, что, получив эскроу-пакет, посредник не убежит на дальние острова? А второй вопрос: ведь до исполнения, внесенного в депозит нотариуса или суда, очень легко добраться следственным органам; а теперь этим эскроу-агентом может быть кто угодно. Да, в Кодексе сказано, что это может быть нотариус, банк или любое физ или юр лицо, которому стороны доверяют. У кого день или документы, этого никто не знает. Но зато большое удобство: пока это эскроу лежит у посредника, на него нельзя обратить взыскание по долгам депонента или бенефициара, даже если кто-то из них будет объявлен банкротом, в течение 6 месяцевс момента начала процедуры нельзя обратить взыскание. Очень опасная штука, потому что никто не знает, что в этом эскроу лежит, и никто не знает, кроме бенефициара или депонента, у кого это хранится. Как себя обезопасить? Наш законодатель нашёл только один выход - заверить эту сделку у нотариуса. Гарантия довольно сомнительная зная практику наших нотариусов, которые удостоверяли сделки КП квартир. Наш нотариус много чего удостоверит, ещё за некоторую дополнительную плату. Но распространены они при ДДУ. Когда деньги дольщик платит эскроу-агенту - но это хотя бы банк. Банк, надеемся, никуда не убежит, хотя с банками тоже случаются всякие неприятности в виде отзыва лицензии, а банки получили дополнительный приток средств до той поры, пока дом не будет оформлен и квартиры не будут оформлены. Вот такая схема рисуется в головах наш застройщиков, депутатов и экономистов. Но конструкция очень опасная, повторюсь.

Лекция 18. 21.02.2022. Группа 9.Транспортные обязательства.

Общая характеристика транспортных обязательств

С одной стороны, речь у нас вроде как пойдет о продолжении обязательств по оказанию услуг фактического характера. С другой стороны, транспорт - это такая отрасль хозяйства, которая имеет колоссальное хозяйственное значение. Она выполняет роль кровеносной системы, потому что грузы, пассажиры перемещаются благодаря сфере транспорта. Сфера эта достаточно сложная, претерпела некоторые реформы. Тут речь идет о самых разных видах транспорта и на каждом виде есть свои особенности. В учебнике хорошая глава, но нужно вникать в то, что написано.

Сфера транспортных обязательств такова, что это, наверное, единственная хозяйственная сфера, где есть свои собственные правоохранительные органы. Только на транспорте есть транспортные прокуратуры и транспортные прокуроры, свои следственные управления, есть управление внутренних дел на транспорте, причем даже по видам: на железнодорожном транспорте, на воздушном транспорте.

Повторимся, транспорт играет колоссальную роль в экономике. Потому что если наступает транспортный паралич или коллапс, тогда останавливается вся деятельность. Из истории собственной страны знаем, когда революция начинается, то останавливается подвоз продовольствия в города, наступают нехорошие вещи (голод, толпы выходят на улицы), начинаются безобразия. Отсюда транспорт должен работать как часы. С одной стороны, это сбыт готовой продукции, с другой стороны, подвоз сырья, продовольствия, ресурсов. Для нас это имеет особенное значение, потому что страна очень большая и по протяженности несколько часовых поясов и природа устроена так, что реки текут с севера на юг, а хозяйственное развитие идет с востока на запад или с запада на восток, то есть перпендикулярно рекам, поэтому сложно воспользоваться речным транспортом - это самый древний, самый дешевый и самый, пожалуй, безопасный вид транспорта. Тут даже пираты редко встречаются на Волге после Стеньки Разина. В нашей стране речной транспорт, конечно, используется, но в полной мере сложно воспользоваться, потому что грузы перевозятся и пассажиры ездят с востока на запад, либо с запада на восток.

Поэтому у нас с конца 19 века и в 20 веке особенно огромное хозяйственное значение имеет железнодорожный транспорт. Вот в США там автомобильный транспорт и автомобильные дороги развиты, а у нас железнодорожный транспорт, потому что он значительной грузоподъемности, можно целые составы направлять грузов. Грузы эти будут двигаться и пассажиры будут ехать в том направлении, в котором нужно, а не так как нам природа дала. Ну и сравнительно дешевый вид транспорта, например, если сравнивать с воздушным транспортом. Конечно, воздушный транспорт - быстрый, но он дорогой и малоподъемный.

Автомобильный транспорт мог бы сыграть большую роль, он и играет, но в России дороги - одна из наших бед, в сфере строительства автомобильных дорог хищение и взяточничество бюджетных средств имеет колоссальный размах.

Морской транспорт - тоже очень хорошая вещь, но у нас с морями тоже проблема. Северный морской путь мы только осваиваем, он ведь замерзает. А выход к теплым морям у нас затруднен. На Балтике некоторые страны очень неплохо нас отрезали от Балтийского моря, с Черным морем тоже были проблемы, пока Крым не вернулся туда, куда ему положено. И пираты у нас снова появились, как в 18 и 19 веках.

Рассмотрим обязательства по перевозке грузу и пассажиров прежде всего на примере железнодорожных перевозок, потому что он у нас играет центральную роль. Железнодорожный транспорт имеет свои очень важные особенности - здесь нет и не может быть конкуренции. Железнодорожный транспорт - это естественная монополия.

Правовое регулирование транспорта связано с сильным публичным элементом. Договоры перевозки немыслимы без государственного вмешательства, иначе монополист начинает диктовать свои правила, а в транспорте нуждаются все граждане, юридические лица и публичные образования без исключения. Государственное вмешательство состоит в том, что устанавливается обязанность принимать грузы или возить пассажиров.

Оплата транспортных услуг регулируется тарифом. Цену перевозки определяют не стороны договора и не перевозчик тем более, потому что в его интересах установить стоимость повыше.

Важнейшее условие - срок доставки, тоже зависит не от воли сторон, а от установленных правил перевозки. На морском транспорте - там срок доставки нельзя определить четко и штрафовать за просрочку нельзя, потому что во многом срок доставки определяется условиями природными, ведь никто не знает попадет ли судно в шторм. В морском транспорте большую роль играют обычаи торгового оборота. Даже в плановой экономике сфера обычаев ограничивалась сферой морской перевозки грузов. В силу того, что перевозчик берет на себя обязательство перевозить грузы всех в очередности естественно, возить всех пассажиров, и получать оплату не такую, какую он хочет, а такую, какую установит публичная власть - он получает льготы и прежде всего в смысле ответственности за нарушение.

Органы транспорта, как и энергоснабжающие организации, несут ограниченную ответственность за нарушение своих обязательств, в том числе за сохранность грузов, за нарушение сроков перевозки и тд. Никогда никакой вид транспорта не возмещает убытков в полном объеме, не возмещает упущенную прибыль. В лучшем случае он возмещает прямой ущерб, а очень часто ограничивается неустойкой, которая предусмотрена транспортными правилами и больше с перевозчика вы ничего не получите. Устанавливаются достаточно краткие и жесткие сроки предъявления требований к перевозчикам, в том числе сроки исковой давности сокращенные.

Договоры перевозки грузов и пассажиров долгое время не считались самостоятельным видом договоров гражданско-правовых. Во французском праве, примерно до 1920х-1930х годов перевозка рассматривалась как разновидность подряда, поэтому мы и говорили, что от подряда пошли услуги, например, подряд на выполнение какой-либо работы. В целом ряде случаев рассматривался он как смешанный договор, потому что есть не только элементы подряда (в основе, конечно, выполнение работ перевозчиком), но есть элементы аренды (вагоны или трюмы перевозчик предоставляет для перевозки груза), есть элементы страхования и некоторые другие.

Транспортные обязательства выделились в самостоятельный вид обязательства сравнительно недавно, менее ста лет назад. Теперь они, конечно самостоятельные договоры, а точнее сказать - это целая система договоров и довольно сложная, потому что все не ограничивается одним договором перевозки. Для того, чтобы получить перевозочные средства грузоотправитель, как правило, должен предварительно договориться о том, как ему дадут эти средства (например, если кто-то нуждается в том, чтобы перевезти свой груз, и даже своими средствами привезет груз куда-то, например, на станцию ж/д, то он может ждать эшелона сколько угодно).

Еще не всякий груз повезешь на платформах, если у меня скоропортящийся груз, например, то нужен рефрижератор. В сфере перевозок грузовых не обойтись без того, чтобы до заключения договора перевозки, не вступить в какие-то еще договорные отношения.

Еще одна особенность - используются организации разных видов транспортов, потому что страна у нас очень длинная и доставить груз из одного пункта в другой очень непросто и долго. Например, везти груз в Якутию с Урала нужно с использованием железной дороге, речных путей и может быть даже оленей. Это называется смешанная перевозка, потому что используются разные виды транспорта, которые между собой должны договариваться во избежание порчи груза и его воровства.

Система договоров на транспорте

Эта система очень сложная и не ограничивается договорами перевозки конкретного груза, пассажира или багажа граждан. Здесь обязательно должны быть договорные связи до заключения договоров. А юридически речь идет о том, что договор перевозки грузов - реальный. Это означает, что договор считается заключенным только в тот момент, когда перевозчик подал перевозочные средства, а отправитель груза предъявил груз к перевозке. С какой радости перевозчик будет подавать перевозочные средства в конкретное место в конкретный срок, а грузоотправитель будет предъявлять груз? Нужны преддоговорные отношения, потому что договора перевозки еще нет. Это тоже договоры, но договоры организационные (на организацию перевозок).

Пассажирские перевозки - здесь договор консенсуальный. Пассажир купил билет на поезд, самолет и тд – и договор уже заключен, но это пассажир. А грузы-то так возить нельзя. Значит, грузовые перевозки предполагают у нас организационные отношения.

Во-первых, грузоотправителя с перевозчиками.

Во-вторых, между самими перевозчиками, потому что речь идет о том, что очень часто грузы везутся разными видами транспорта грузополучателю, значит, здесь договоры организационные.

Дальше собственно договоры перевозки пассажиров и багажа. Здесь есть специальная группа договоров транспортной экспедиции. Экспедиторы – это чаще всего ЮЛ, которые помогают грузоотправителям и пассажирам иногда оформлять отношения с перевозчиками, потому что тут масса проблем возникает. И вот сейчас особенно, когда перевозка грузов связана с перемещением через границу: оформление таможенных документов, работы по погрузке, выгрузке – кто их будет делать и за все платить? И масса всяких документов.

Вот транспортные экспедиторы берут на себя организацию такого рода работ и выполняют их. И договор транспортной экспедиции тоже долгое время не признавался самостоятельным, но уже с 20 века и в настоящее время тем более признается самостоятельным видом договора. Это не договор перевозки, но без него многие перевозки были бы невозможны.

Договоры возмездного оказания услуг здесь тоже возможны. Расскажу еще о договоре буксировки. Может видели, буксиры, которые не только по рекам буксируют или баржи. Вот буксир помогает большому морскому судну зайти в порт или есть лоцман: придет профессионал, вставит врубку и скажет капитану, куда там руль вправе или влево, как зайти в порт, как причалить, чтобы не было проблем. За это нужно платить, и это тоже договор лоцманских услуг. И договор буксировки – это тоже договор, и не перевозки, потому что здесь не груз перемещается, а судно: баржи, например, или одно судно берет на буксир другое – это договор возмездного оказания услуг. Это тоже договоры, тоже в сфере перевозки. Юридическая природа его особая – договоры возмездного оказания услуг.

Наконец, здесь и договоры аренды судов или части (судно имеется виду – морское, речное или воздушное) – последние получили название чартерные договоры.

Вот человек полетел в Турцию чартерным рейсом – что это означает? Это значит, что туристская компания зафрахтовала целый самолет или целое судно. А потом с пассажирами туристская компания заключает или договор перевозки, или туристского экскурсионного обслуживания (это разновидность договора возмездного оказания услуг). Но чартерные договоры – это договоры не перевозки, а аренды и эта арена всего судна или его части – трюма, каких-то помещений. У нас есть теперь не только чартеры морской, но и воздушный. Это арендные договоры (но арендуют для перевозки грузов). И вспоминайте, у нас в ГК теперь в качестве арендных договоров есть – договор аренды судна с экипажем на время (тайм-чартер) или договор аренды судна без экипажа (бербоут-чартер). Чартерные перевозки могут заключаться на время, на один только рейс.

Таким образом, в сфере транспортной деятельности имеем целую систему договоров, без которых договор конкретной перевозки конкретного груза или пассажира работать не может. Если их начать считать, то хотя бы 7 разновидностей можно насчитать. Они в учебнике названы:

договор перевозки груза (реальный), пассажира (консенсуальный).

С договором перевозки пассажира еще связан договор перевозки багажа — это уже отдельный разговор.

договор об организации перевозки организационные – одни из них заключаются между грузоотправителями и перевозчиками транспортными организациями (называются по разному – годовые, навигационные, специальные), а другие заключаются между самим транспортными организациями (но важно помнить, что это не договоры перевозки).

Связано это с тем, что перевозка может осуществляться одним видом транспорта, но разными перевозчиками — это прямые перевозки. Но чтобы это случилось, нужно, чтобы перевозчики между собой договорились предварительно, где будет происходит перегрузка груза, как передавать груз, кто будет отвечать за его сохранность. Грузоотправитель не должен каждый раз перезаключать договор: один договор он заключил с одним перевозчиком, а груз будут везти несколько перевозчиков последовательно.

Но есть перевозки прямые смешанные, когда груз идет по жд, потом речным транспортом и пр. И это все тоже может быть по одной транспортной накладной, т.е. это будет один договор перевозки груза, но выполняют разные перевозчики разных видов транспорта, которые тоже предварительно должны между собой договориться не о перемещении груза, а о том, что в такое-то место в такое-то время они дадут свои перевозочные средства и потом начнут договариваться, кто будет перегружать груз, кто будет разгружать, загружать и тд. То есть куча вопросов, связанных с перевозкой, но не перевозка, а это организационные договоры.

Вывод: Договор транспортной экспедиции, договор возмездного оказания услуг (буксировки, лоцманские, арендные – чартерные договоры) - это целая система договоров, с друг другом, вроде бы, связанных, но это не значит, что они единую систему представляют. Они на разных видах транспорта по-разному выглядят. Но тем не менее, все это вокруг транспорта. Это тема в учебнике поэтому названа «транспортные обязательство».

Этой системе соответствует система транспортного законодательства и она не такая согласованная. Во главе стоят общие нормы ГК. В ГК есть глава 40, которая посвящена обязательствам по перевозкам, но она довольно короткая и самый общий характер имеет, потому что на конкретный вид транспорта, на каждый из них есть транспортные законы. Они обычно называются кодексы, кроме жд и автомобильного транспорта (там устав). Это ФЗ. Они должны соответствовать общим нормам ГК, но это не всегда бывает, особенно в части ответственности.

Если по времени принятия смотреть, то

Воздушный кодекс (ВК) – первый,

КТМ (Кодекс торгового мореплавания) (1999)

КВВТ (Кодекс внутреннего водного транспорта)

Транспортные уставы:

Устав железных дорог (УЖД) (2003), в совокупности с ним идет Закон о ж/д транспорте (2003). Они вместе закрепили реформа жд транспорта, почти в то же время, что и реформа электроэнергетики.

Предполагалось, что УЖД связан с организацией перевозок грузов и пассажиров, а закон – об организации самого этого транспорта. Но на практике получилось так, что и УЖД много таких организационных норм, а в Законе о жд кое-что касается и перевозок.

Последний – УА (Устав автомобильного транспорта) (2007). К нему пожелали присоединить городской наземный электротранспорт, поэтому у него длинное название полное: Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Здесь действует:

- несколько ПП ВАС РФ 2005 г.

- ПП ВС РФ 2018 г. принят пост-ие, касающиеся автомобильных перевозок, транспортной экспедиции. Практически оно имеет значение и для других видов транспорта.

Чем устав от кодекса отличается? Ничем, кроме слов.

Про перевозки прямые и прямые смешанные. Перевозки смешанные не могут регулироваться одновременно и жд уставом, и КТМ, и КВВТ, и УА. ГК регулирует гражданско-правовые отношения, здесь много публичных норм, поэтому в кодексе и записали, что должен быть специальный закон об этих прямых смешанных перевозках еще в 1996 г. В перспективе все еще неизвестно, будет ли принят этот закон, потому что для его принять, нужно согласовать позиции всех ведомств транспортных.

В советское время все эти транспортные ведомства были по отдельным министерствам. Сейчас они все в министерстве транспорта в виде департаментов, но они не могут договориться. Нормы прямых смешанных перевозках есть только в 2 транспортных кодексах из 5. И регулируются не всегда согласованно, к сожалению, но каким-то образом грузы все еще доходят.

О реформе. Ж/д транспорт основа поскольку, там была реформа странная и сложная. Нужно иметь в виду отношения, которые нормальному человеку никогда в голову не придут, а их нужно знать. Они определяют регулирование перевозок, и не только на жд транспорте. До того в советские времена все было понятно: было Министерство путей сообщения, которому подчинялось несколько десятков жд. Каждая жд была самостоятельным ЮЛ, на оперативном управлении находилось вагоны, локомотив и пр. Собственником было государство.

В начале 2000-ых гг. была реформа. Чтобы в этой естественной монополии ввести монополию, придумали вот что. С одной стороны, у нас теперь есть ПАО «РЖД».

Это огромная конструкция. Никаких других ж/д компаний у нас нет. Одно ПАО РЖД естественно с решающим государственным участием.

Короче говоря, эта компания, если быть откровенным, бывшее министерством пути и сообщения, сидят они даже в том же здании. Но для того, чтобы создать конкурентную среду, поделили владения отдельными объектами.

Появились компании-владельцы вагонов, перевозочных средств, платформ, но они могут не владеть локомотивами. Перевозчик - владелец вагонов или платформ, но паровоза или электровоза у него нет. Он в собственности другой компании. А транспортная инфраструктура (пути, стрелки, станции и тд)- это собственность третьей компании.

Получилось, что в ж/д перевозке у нас есть и оператор железнодорожного состава, это тот, у кого надо просить вагоны или платформы, подавать ему заявку на перевозку груза соответствующего. С владельцем локомотива будет договариваться этот оператор. И поедут локомотив, вагоны по чужим путям. Значит, они должны еще и договориться с владельцем, что они поедут по путям и будут пользоваться стрелками и всем, что есть на железной дороге, должны заключить и с ним договор. Удивительная штука. Вопрос возникает - а кто отвечает за сохранность груза и с кем заключают договор? Вот, что интересно.

Участники транспортных обязательств.

Во-первых, перевозчик. А вот, кто у нас перевозчик, это вопрос.

На железнодорожном транспорте кто у нас перевозчик? Формально, это ПАО РЖД. На самом деле, там компании, как правило акционерные общества, владельцы подвижного состава, владельцы локомотива это отдельные компании во многих случаях, и третьи - это владельцы железнодорожной инфраструктуры (железнодорожных путей и железнодорожного хозяйства).

Получилась конструкция такая, в которой, кажется, сами реформаторы запутались, а юристам приходится разбираться, потому что здесь идут споры и поле для хищений.

Поэтому есть отдельные транспортные прокуратуры, управления Следственного комитета на транспорте по видам транспорта, УВД на транспорте свои. Они только в конечном итоге выходят на МВД, на СК РФ, на Генеральную прокуратуру, а так они с территориальными органами никак не связаны, это самостоятельные правоохранители, которые борются с безобразиями на транспорте.

Под это дело реформаторы дальше разделили ж/д. Ситуация в общем-то такая, как и в сфере электроэнергетики. Лектор подробно нам рассказывал о сфере электроэнергетики.

В сфере железнодорожного транспорта все устроили так, что лектор до сих пор удивляется, что грузы еще ходят, перемещаются и что их доставляют.

В морском праве тоже все не так просто. Похоже устроено и в речном.

Судовладелец - это с одной стороны совсем необязательно собственник судна, а с другой стороны совсем необязательно специалист в области морских дел. Судовладелец - например, владелец пассажирского флота может всю жизнь просидеть у себя на даче или в небоскребе и никогда это море в глаза не видеть, но он собственник. Или компания. Судовладельцем по Кодексу Торгового Мореплавания считается не только собственник судна, у нас между прочим владелец судна может быть и субъектом права хозяйственного ведения и даже оперативного управления, например, наш родной Московский Университет в досоветские времена имел где-то 8-10 судов. А университет-то государственный, значит понятно какое право. Это ладно.

А вот те, кто зафрахтовал судно, фрахтователи по договорам чартера, то есть проще говоря по договорам аренды судна на время или на один рейс, также по Кодексу Торгового Мореплавания признаются судовладельцами. Это очень важно с точки зрения ответственности.

В морском праве, чуть забегая вперед, бывают ошибки коммерческие, связанные с кораблекрушениями и с прочими неприятностями, а бывают ошибки навигационные, связанные с судовождением.

Большой вопрос - за какие ошибки отвечает судовладелец? Как правило, за навигационные ошибки не отвечает, что удивительно.

Короче говоря, в морском праве перевозчик - это судовладелец, в том числе и арендатор (фрахтователь), потому что он потом заключает договоры перевозки либо с пассажирами, либо с владельцами конкретных грузов.

В воздушном праве в Воздушном Кодексе владелец воздушного судна назван эксплуатантом.

Чем эксплуатант отличается от судовладельца, надо спросить у чиновников. Много чего есть в Воздушном Кодексе, чему остается разводить руками.

Эксплуатантом (владельцем воздушного судна) может быть и собственник, и субъект права хозяйственного ведений, оперативного управления, а может быть и фрахтователь.

Еще интересно, что воздушные суда обычно находятся в лизинге, воздушных компаний у нас несколько, нет естественно монополии, все они собственники, и тут вопрос, а собственники ли? Воздушные суда - дорогое удовольствие, один боинг стоит десятки миллионов долларов, берут их обычно в лизинг. Так что, владелец воздушного судна - это совсем необязательно собственник и даже скорее всего не собственник. А у компании-перевозчика скорее всего судно находится в лизинге.

О перевозчике поговорили. Теперь другая сторона груза. Грузоотправитель - это понятно, это тот, кто отправляет груз. Про пассажира рассказывать не надо, физическое лицо, все более менее понятно.

Грузоотправитель - возможны и здесь два варианта.

Во-первых, груз может отправляться для себя, но это бывает редко. Чаще всего груз отправляется для другого лица по договору поставки, продавец этот товар изготовил, закупил, где-то приобрел и отправляет покупателю. Груз идет третьему лицу - покупателю, который становится теперь грузополучателем. Тут возникает много вопросов уже юридических. У нас собственник вещи несет риск ее случайной утраты или порчи, а как насчет того, что эта вещь сдана в качестве грузоперевозчика. Кто собственник, кто несет риски и кто отвечает за сохранность груза? Вспомните, статьи ГК в районе 218 о возникновении права собственности, прекращении у покупателя по договору, когда возникает, в том числе и в момент сдачи груза грузоперевозку, но норма диспозитивна. Поэтому основная модель такова, что грузоотправитель, сдав груз право собственности утрачивает. А к кому оно переходит? Наверное, к грузополучателю, к покупателю, который еще этот груз в глаза не видел. На грузоперевозчика ложится обязанность по сохранности груза, пока он едет. О том, как он эту обязанность выполняет, мы поговорим отдельно. Значит, грузоотправитель и грузополучатель в транспортных отношениях могут не совпадать и, как правило, не совпадают.

Теоретически, человек может, переезжая в другое место, взять свои вещи, отправить по железной дороге или автомобильным транспортом для себя в свой новый адрес. Тогда и грузоотправитель, и грузополучатель совпадут в одном лице, перехода права собственности от грузоотправителя к получателю собственности не будет, на перевозчике, конечно, будет лежать обязанность по сохранности груза.

Но такое бывает не часто.

Гораздо чаще отдельно появляется грузополучатель. Кто он такой? Договора он не заключал, а в результате договора перевозки, который грузополучатель не заключал, грузополучатель получает права, в частности, он может от перевозчика потребовать, чтобы его груз отдали. Это модель известная нам с вами, это договор в пользу третьего лица.

Самое интересное, что транспортное законодательство предусматривает, что на грузополучателе, который не участвовал в заключении договора, обязанности лежат, например, обязанность забрать груз, доплатить стоимость перевозки. А мы ведь с вами знаем, что из договора двоих для третьего права возникнуть могут, но обязанности возникнуть не могут. А в транспортном законодательстве по-другому. Понятно, что исходят из того, что грузополучатель забирает свой собственный груз, это его имущество, поэтому ему и права даны, и обязанности. Императивные нормы закона возлагают на грузополучателя не только права, но и обязанности. Эти обстоятельства дают возможность для разных теоретических споров, касающихся правового статуса, правового положения грузополучателя. Кто он такой? Он - третье лицо, не участвовавшее в договоре.

Большинство склоняется к тому, что речь идет о договоре третьего лица, конструкция, которая в общем виде закреплено у нас статьей 430 ГК. Эта же позиция в нашем учебнике. Немного сказано и об этих дискуссиях, о них можно почитать в учебнике отдельно.

Так, договор перевозки груза еще и становится разновидностью договора в пользу третьего лица. Причем разновидностью особой, когда у третьего лица возникают не только права, но и обязанности, которые предусмотрены императивной нормой транспортного законодательства.

В транспортных обязательствах участвуют не только грузоперевозчики, грузоотправители и грузополучатели, но еще и некоторые третьи лица, о них лектор нам уже сказал. Это другие транспортные организации, которые исполняют договор перевозки, когда речь идет о прямой перевозке или прямой смешанной. То есть, когда груз идет от грузоотправителя к грузополучателю разными перевозчиками. Одного вида транспорта - прямая перевозка. Разных видов транспорта - прямая смешанная перевозка. С этими лицами, которые исполняют договор перевозки, ни грузоотправитель, ни грузополучатель договора перевозки не заключают, грузоотправитель заключает договор с первым перевозчиком.

С этими лицами, которые исполняют договор перевозки с другими перевозчиками аналогичного вида транспорта или других видов транспорта, грузоотправитель и грузополучатель договора перевозки не заключают, а грузоотправитель заключает договор с первым перевозчиком. Грузополучатель требует выдачи груза от последнего перевозчика. Парадоксальная ситуация. Как ее квалифицировать с позиции гражданского права? Исполнение обязательства 3 лицом, хотя в литературе и в учебнике сказано, есть теория единого перевозчика, что якобы все эти перевозчики юридически представляют 1 перевозчика, и там это якобы разновидность договора поручения – это не так. Потому что ответственность у каждого из них. Потому что если бы это был договор поручения, то отвечал бы первый перевозчик за несохранность груза, допущенной каким-то из последующим перевозчиком, последним, например. А на самом деле, это не так. Каждый из перевозчиков отвечает. Здесь имеет место исполнение обязательства 3 лицом.

Теперь возьмем для примера самый просто договор перевозки – договор перевозки пассажиров. Тут пока временно мы от этих сложностей отвлечемся, связанных с организацией договора перевозки грузов. Договор перевозки пассажиров по своей юридической природе любопытный.

1. Это договор присоединения по способу заключения, потому что пассажир приобретает билет в кассе, и ни о каких условий перевозки он ни с кем не договаривается.

2. Это публичный договор на большинстве видов транспорта – обязанность заключить договор при наличии свободных мест.

Пассажир – ФЛ. По-хорошему, на него распространяется ФЗ «О защите прав потребителей». Здесь возникает заковырка. В данном ФЗ написано много того, с чем перевозчик не соглашается. Все перевозчики привыкли к ограниченной ответственности, а по закону «О защите прав потребителей не только полная ответственность, там и моральный вред возмещается, и предусмотренные законом санкции в виде штрафов и тд.

И вот вопрос: с 1 стороны гражданин, пассажир, конечно, потребитель и может тогда пользоваться всеми возможностями, предоставленными Законом «О защите прав потребителей», а с другой – ЖД говорят, например, или авиационные перевозчики, что если так будем возмещать, то мы просто разоримся, тогда просто не будет перевозчика. Поэтому в результате вопрос этот пришлось решать судебной практике, в т.ч. ПП ВС, которое мы затрагивали, когда говорили о розничной купле-продаже, бытовом обслуживании. Это ПП ВС от 28 июня 2012 года № 17 «О спорах о защите прав потребителей». И там суды заняли вот какую позицию, юридически основанную и логически безупречную. Конечно, распространяется ФЗ «О защите прав потребителей» на эти отношения, но ведь они регулируются нормами специального транспортного законодательства. Не столько общими нормами ГК, сколько нормами специального транспортного законодательства. А специальный закон устраняет действие общего закона. И поэтому в этом ПП ВС в п. 2 сказано, что, конечно, на отношения по пассажирской перевозке ФЗ «О защите прав потребителей» распространяется, но только в той части, которая не урегулирована специальным транспортным законодательством.

А вот последствия прибытия в пункт назначения с просрочкой и тп, они урегулированы практически исчерпывающим образом транспортными уставами и кодексами. И тогда придется довольствоваться тем, что дает транспортное законодательство и не претендовать на те выплаты, которые предусматривает ФЗ «О защите прав потребителей». Короче, говоря, этот Закон здесь действует, но достаточно ограниченно – в той части, в которой действие его норм не перекрывается действием специальных норм транспортного законодательства.

Если же по существу посмотреть, то договору пассажирской перевозки транспортным законодательством дается не так мало. Например, пассажир по этому договору перевозки может уехать раньше времени по билету, сделать остановку, а потом продлить действие билета (вот, недельку поболтаться в другом городе). Что еще интересно. Пассажиру по нормам транспортного законодательства принадлежит право в одностороннем порядке отказаться от договора, изменить договор, возобновить билет даже при опоздании в течение 3 часов. Но только если вы отказываетесь от билета, в зависимости, в какой момент вы отказались, чем ближе к отправлению, тем меньше вы получите от стоимости билета. А ведь договор заключен, и речь идет об одностороннем отказе от договора.

В транспортном законодательстве это имеет свои особенности. На перевозчика возлагается ряд дополнительных обязанностей он обязан обеспечить безопасные условия перевозки и комфортные (либо стандартные, либо повышенный комфорт, но за отдельную плату), также перевозчик обязан страховать жизнь пассажира. Стоимость страховки обычно входит в стоимость билета, а тогда договор перевозки по существу становится смешанным договором, потому что он сочетает в себе права и обязанности сторон и по перевозке пассажиров, и по страхованию его жизни или здоровья. Перевозчик обязан доставить пассажира в срок, своевременно, с соблюдением графика движения, за опоздания есть санкции только не в виде убытков, а в виде штрафов, которые предусматривает транспортное законодательство. Законная неустойка.

Отдельная история – доставка багажа. Это не особый договор, даже если багаж доставляется отдельно, все равно охватывается единым договором пассажирской перевозки. Иная ситуация, когда человек приходит и заключается с ЖД договор на перевозку его багажа куда-то в другое место. Сам он никуда не едет. Тогда будет отдельный договор перевозки багажа.

Также особенность – ограниченная ответственность. В учебнике прочитаете дискуссию о том, возмещается ли моральный вред. По общему правилу, конечно, нет. А вот если ехал на похороны близкого родственника, другие важные личные события, то тогда в некоторых случаях в судебной практике допускается возмещение морального вреда, но сумма будет незначительная.

Это договор консенсуальный, форма договора - билет

Договоры по организации перевозки грузов.

Договор реальный. Заключается только в момент, когда предъявлен груз к перевозке, а со стороны перевозчика предъявлены перевозочные средства. Поэтому здесь обязательно к договору перевозки предшествуют такие организационные договоры (организации перевозки).

Предметом таких договоров является организация систематических перевозок грузов на долгосрочной основе. Такие договоры заключаются на год или на несколько лет (до 5 лет). И в них условия и порядок заявок на груз, о том, какие объемы грузов будут предъявлены к перевозке, и какой порядок погрузки и выгрузки, кто будет грузить, выгружать, какие требования к таре и упаковку.

Самый простой пример. Мы привыкли покупать свежий хлеб, как этот хлеб попадает в магазин свежим? Нужен транспорт не любой, а пригодный для перевозки хлеба, специальный фургон, надо, чтобы он приезжал 2-3 раза в день в конкретные часы. Перевозчик скажет, что у него есть транспорт, и попросит ему обозначить конкретные часы, объем груза для перевозки, типы хлебобулочных изделий, ответственность и тд. Договор перевозки груза будет заключен тогда, когда завод вывезет продукцию, а перевозчик подаст фургоны, и грузчики будут загружать. Только в этот момент будет заключен договор перевозки груза. Ему предшествует договор об организации перевозок, в котором клиент, в данном случае хлебозавод, заключает с перевозочной организацией, где будет написано, как заявки подавать, сообщать об изменениях, какие партии и прочее. Это и будет предмет организационного договора по организации перевозок грузов на долгосрочной основе (хотя бы в пределах года). И сроки там могут быть и посуточные, и понедельные и тд.

На ЖД свои разновидности таких договоров. Мы с вами представляем ЖД общего пользования обычно. Многие промышленные крупные предприятия, заводы эти самые, какие бы они ни были, они имеют свои подъездные пути, сталелитейные, крупные заводы другие. Туда не ходят локомотивы прямо с ЖД. У них там обычно свои небольшие локомотивы, они потом везут на ЖД общего пользования, а вот там уже варианты. Там может быть локомотив вот этой дороги, а может быть свой локомотив. Короче говоря, на ЖД есть еще такие договоры, в уставе ЖД транспорта они есть, как договоры об эксплуатации ЖД подъездных путей. Владелец этих подъездных путей, обычно это владелец крупного промышленного предприятия, называется ветвевладелец. На этой ветке чей локомотив будет ездить? Как договоримся, может быть локомотив с основной ЖД, может быть ветвевладельца. Чьи вагоны7 Тоже как договоримся. Вагоны должны быть исправными и очищенными от прежней перевозки (это называется коммерчески пригодные). То есть пригодные для перевозки данного конкретного груза. Также заключается договор на подачу и уборку вагонов. Это только на ЖД транспорте.

И дальше при заключении такого организационного договора возникают обязательства у перевозчика подать транспортные средства, а у грузоотправителя предъявить груз (791 ст ГК). При этом груз не просто подать, а затаренный, замаркированный, то есть в соответствующей таре и с соответствующей маркировкой, из которой видно свойство груза (вдруг он скоропортящийся, взрывоопасный). А вагоны и перевозочные средства – в коммерчески исправном и в технически исправном состоянии. И перевозчик обязан эти вагоны подать.

В морском праве есть более интересный предварительный договор (429 ГК). Это договор букинг-нот. Бронирование места на судне под конкретную партию груза. Это не обязательно трюм. И палубный груз может быть. Но надо, чтобы никто это место не занимал. И организационный договор заключается о том, что я привезу груз, а у вас будет место под мой груз.

Лекция 19. 28.02.2022. Группа 8. Отношения перевозки (продолжение)

Сегодня будем продолжать заниматься отношениями перевозки. Сегодня рассмотрим и завершим. В прошлый раз говорили о значении транспорта и разных его видах, об источниках, успели обсудить договор пассажирской перевозки (на него в ограниченном объеме распространяется действие Закона “О защите прав потребителей”, потому что в основном действуют нормы специального транспортного законодательства).

Самое интересное это договор перевозки грузов, потому что это в общем-то основная функция транспорта, ну, конечно, граждане у нас на первом месте, как пассажиры, но споров (особенно коммерческих) гораздо больше по перевозке грузов.

Кроме того, грузовая перевозка не сама по себе нужна, это исполнение договора купли-продажи или поставки. Т.е. наиболее распространенного гражданско-правового договора и вот тут возникает его принципиальная юр. особенность, которая влияет на правовое оформление всего этого транспортного процесса.

Особенность состоит в том, что договор реальный, т.е. он считается заключенным в момент когда отправитель предъявил груз, а перевозчик подал перевозочные средства.

А на каком основании отправитель будет привозить грузы, а перевозчик подавать перевозочные средства? Обязанность здесь не может вытекать из договора перевозки, потому что его еще нет, он будет заключен только в момент, когда они соединятся (грузы и перевозочные средства), поэтому на транспорте неизбежны организационные договоры.

Они по-разному называются: ходовые, навигационные, специальные договоры. И они разделяются на 2 группы (частично об этом в ГК есть, но в основном это транспортные уставы и кодексы). Эти организационные договоры заключаются либо, на нашем примере, перевозчиком и грузоотправителем на какой-то период в течение которого перевозчик обязуется передать транспортные средства определенные (и вообще там вагоны, платформы или грузовики пригодные для перевозки конкретных грузов), а грузоотправитель подавать соответствующие грузы. Эта обязанность чаще всего возникает из организационного договора.

Вторая группа организационных договоров - договоры, заключаемые между самими транспортными организациями разных видов транспорта, а иногда и одного вида транспорта, потому что страна у нас большая, грузы везутся, допустим, из Мск во Владивосток, даже если только по ЖД (одним видом транспорта) могут быть разные перевозчики, а очень часто грузы везутся разными видами транспорта: сначала по морю, потом по ЖД, потом на автомобиле, например. И значит, а как же разные перевозчики узнают о том, что будет такой-то груз, что его надо погрузить и перевезти туда-то? Опять организационные договоры, заключаемые между самими перевозчиками, причем для грузоотправителя, если груз следует по одному транспортному документу (по какому, мы сейчас поговорим), договор перевозки все равно один, а в его исполнении принимают участие не только контрагент его (первый перевозчик), но и все остальные перевозчики уже как 3-и лица в возложении исполнения обязательств на третье лицо.

А вот теперь поговорим о такой штуке, у нас есть разные виды транспорта. Скажем вот, ЖД транспорт и до недавних лет и автомобильный были нацелены в основном на внутренние перевозки, хотя сейчас это не так, и ЖД перевозки осуществляются из-за рубежа и за рубеж, и автомобильные тоже. А вот морской транспорт изначально вообще-то развивался как внешнеэкономический, внешнеторговый. Везут из зарубежных портов в наши или из наших в зарубежные. Тут есть довольно много различий между оформлением и заключением договоров и первое вот что, проблема, о которой уже говорили, вы должны реально себе представлять: сам по себе договор перевозки был бы бессмысленным, если бы возились просто так грузы туда-сюда, как дети в песочнице от нечего делать. Они возятся, потому что исполняется договор купли-продажи или поставки, т.е. кто-то купил партию товаров, кто-то продал, а теперь ее доставить надо, потому что редчайший случай, что тут за забором и покупатель, и продавец.

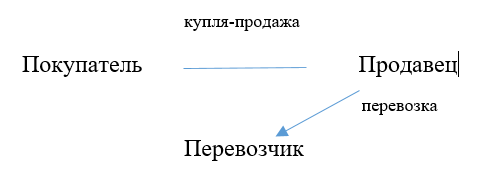

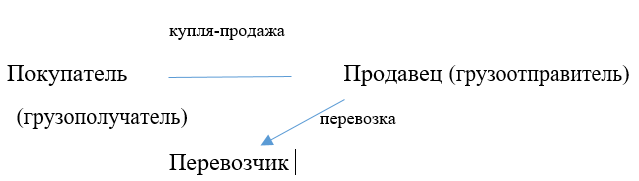

Вот тут покупатель, тут продавец и между ними купля-продажа, а вот тут перевозчик между ними, потому что груз надо везти. И вот тут начинается интересное, тут уже два типа отношений возникает по перевозке. Конечно, проще всего мне было бы написать, что покупатель - грузополучатель, а продавец - грузоотправитель и во внутренних перевозках чаще всего так. Более того, в советское время они все были гос. организациями (в 999 случаях из 1000), продавец был гос. завод, покупатель - гос. организация готовой продукции, железная дорога - тоже государственная, поэтому право собственности по большому счету не менялось, а юристов и предпринимателей (коммерсантов), с которыми мы будем работать, что волнует? Нас волнуют риски и прежде всего риск утраты или порчи груза, а риск утраты или порчи имущества несет собственник.

Вопрос с какого момента этот риск переходит от собственника отчуждатель был изготовитель-собственник покупателю. В нормах гражданского права в принципе правила хотя и диспозитивное, но гласит, что в момент сдачи транспортной организации риск переходит от отчуждателя на покупателя и стало быть уже покупатель становится собственником, не видя этого груза. Сразу проблемы, рискует, что груз мб утрачен, если по вине перевозчика это еще полбеды, потому что тогда перевозчик будет отвечать, правда, об ответственности мы сегодня поговорим “увы и ах”.

Ответственность перевозчика везде во всем мире и у нас в том числе ограничена, упущенную прибыль (выгоду) вы с него не получите. А понимаете, что означает утрата груза? Это означает неисполнение договора купли-продажи и покупатель скажет “Я товара не имею, а деньги за него заплатил. И ты мне и деньги, и штрафы за упущенную прибыль, пожалуйста, заплати”.

А в порядке регресса с перевозчика я, увы, могу получить в лучшем случае стоимость груза и + то, что я ему успел заплатить за перевозку. А если груз погиб вследствие случайных причин или непреодолимой силы, за действие которой никто не отвечает? А теперь эти непреодолимые силы у нас бушуют как хотят и это не только стихийные бедствия, это и военные всякие действия и прочее, и прочее. Поэтому вопрос распределения рисков при перевозке очень важен. Также и вопрос о сохранности груза, кто и как отвечает за это дело.

И тут складывается 2 типа отношений, во внутренних перевозках (железнодорожных) продавец товар изготовил, надо его отправить покупателю в другое место, в другой город или регион, например, он вступает в отношение перевозки с перевозчиком, появляется перевозка, здесь возникают эти проблемы, о которых лектор в прошлый раз говорил, договор заключают они, а покупатель становится грузополучателем, потому что для него груз пойдет, а продавец - грузоотправитель. Грузоотправитель (продавец) заключает договор перевозки с перевозчиком, груз идет вот сюда, а покупатель обязан груз принять, еще и обязан, по общему правилу, груз выгрузить, все это, между прочим, расходы, еще и обязан заплатить перевозчику, если вдруг окажется, что там была неполная оплата. А он договора не заключал, он кто такой? Третье лицо? Ну, договор в пользу третьего лица у нас известен, но в договоре в пользу третьего лица у третьего лица возникают права, но не могут возникать обязанности, а тут, понимаете, двое договорились, а обязанности для третьего, это с какой стати? В советские времена все объяснялось просто указанием плана ты обязан принять, тут вообще собственник был один и многих проблем не возникало, чисто теоретическая была дискуссия о том, кто такой грузополучатель. И все равно в силу предписаний плановых актов и норм транспортного законодательства признавалось, что это договор в пользу третьего лица. Вот перевозка по ЖД. Для него, покупателя (грузополучателя) груз шел, он его принимал, обязан был принять нравится/не нравится, звонят и сообщают “на ваш адрес груз идет, прибывает на станцию, давайте грузовики с грузчиками, разгружайте, а если не освободите вовремя вагоны, штрафовать будут”. Будут и штрафовали, потому что всегда дефицит вагонов и заинтересованы побыстрее освобождались и следовали к другим грузовладельцам.

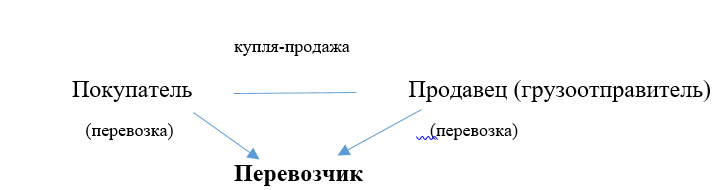

Применительно к нашему времени Витрянский, с точки зрения Суханова, достаточно убедительно обосновал, что все равно это договор в пользу третьего лица (грузополучателя), а обязанность для него возникают в силу императивных норм транспортного законодательства. Это по ЖД.

А вот если морской транспорт, а он чаще всего зарубежный. Вот тут начинаются проблемы. Тут, конечно, грузоотправитель мб продавец, но чаще всего наоборот: покупатель приезжает за рубеж, какой-то товар закупил (сам или его представитель, агенты, по доверенности/без доверенности,не суть важно, в сл. лекциях будем говорить о юр. услугах) и вроде бы дешевле, чем в нашей стране, но как говорит народная мудрость “За морем телушка - полушка, да рубль перевоз” - транспортные расходы мб очень большими. Они, кстати, и во внутренних перевозках (по ЖД везут там уголь, еще другие товары) стоимость перевозки достигает стоимости груза или даже более. А в зарубежных тем более. Вот, пожалуйста, я продам тебе там условно автомобили/технику, но забирай и увози. Легко сказать, это нужно найти судно, зафрахтовать его (т.е. заключить договор перевозки), застраховать, уплатить таможенные сборы, а уж про риски не говорим, тут риски на порядок возрастают при морской перевозки. На море, опять не хватало, вот в 20 веке опять пираты объявились, а уж про Бермудские треугольники, бури, ураганы не говорим. По морю гораздо опаснее везти, чем по ЖД. Товар становится не выгодным продавать. И тогда начинает “чесать репу продавец”, если у него есть товар, который для себя изготовил, внутренний рынок насыщен, вот с внешнего рынка приходят покупатели, начинают мяться, говорить вот расходы то у нас какие вот такие вот, начинаются переговоры о заключении договора купли-продажи (еще не перевозки) и как вот они договорятся между собой, распределят риски, кто будет везти, до какого момента, тут вот масса вариантов (мы сейчас о них поговорим) и вот эти условия об уплате перевозок, о страховании и уплате таможенных пошлин, о распределении рисков, они получили даже название такое - “базисные условия контракта”. Мы привыкли в гражданском праве у нас какие условия? Предмет, цена (в возмездных договорах она не будет определяться, а будет устанавливаться какая она на рынке существует для аналогичных товаров). Внутри страны это все правда, а как за рубеж выйдешь, попробуй там определить эту цену (ст. 424 ГК применительно к общерыночным условиям по морю везти этот груз, по ЖД, а мб смешанные перевозки). И груз это между прочим от изготовителя-продавца надо в порт привезти, загрузить на судно (это все расходы), перегрузить с грузовиков (чаще всего его наверное на автомобильном транспорте привезут в порт), а потом из порта отгрузки он приплывет в порт прибытия, а там его тоже должен кто-то встретить разгрузить, погрузить на грузовики и привезти уже на склад получателя, а все это денег стоит и страховку заплатить за все варианты, тут могут распределяться обязанности, иначе контракт становится невыгодным, поэтому эти условия получили наименование базисных условий контракта. Здесь очень четко выглядит связь перевозки с куплей-продажей, что она не сама по себе. Но вот здесь, особенно в морской перевозке, мы сейчас поговорим уже варианты, здесь чаще всего не продавец договаривается с перевозчиком, а вот покупатель. И вот он уже становится грузоотправителем (его агент/его представители/его работники) в стране договариваются о приобретении партии товара, ну вот в договор они должны записать. Этот скажет “ребят, везти я груз ваш точно не буду, я могу вам скидку какую-нибудь организовать по цене, поскольку я тоже заинтересован в сбыте, но судно вы ищите сами, фрахтуйте, страхуйте…”. Чаще всего покупатель заключает договор перевозки, а продавец тут тоже третье лицо, которое груз поставляет в порт, товар в качестве груза.

Короче говоря, видите, здесь схема отношений может быть еще и такой. Мы то привыкли, что с перевозчиком продавец заключает договор перевозки, а в зарубежных перевозках договаривается тоже продавец.

Вот здесь перевозчик может заключать перевозку тоже с грузоотправителем или с покупателем, здесь может быть вариант самый разный. Гораздо более сложный, чем в тех, к которым мы привыкли во внутренних перевозках. Вот такая перевозка будет либо здесь, либо здесь (см. схему, в скобках).

Для разных видов этих перевозок изобретены разные условия. Эти условия сформулированы (это не один такой вариант, их очень много и практика международной торговли давно сформировалась уже, многие десятилетия, наработала варианты отношений различные.) И практически и продавцу, и покупателю удобнее не договариваться каждый раз, а избрать один из вариантов, которые давно известны. Вот эти известные варианты юридически с позиции ГП имеют силу международных торговых обычаев.

23 мин

45 минут

Потому что когда этот груз отправляется и отдается перевозчику, ни перевозчик, ни грузоотправитель не знает, кто будет получателем. А по жизни вот он поплывет по морю и его как раз перепродадут на какую-то биржу, перепродадут с помощью передачи этой самой ценной бумаги индоссамента. О ценных бумагах мы с вами говорили. Поэтому кто придет за грузом вообще неизвестно никому в морской перевозке. Кто предъявит коносамент тот и получит этот груз. Поэтому коносамент составляет не грузоотправитель, а перезозчик.

Отдельный разговор на морском транспорте, а потом и на другом виде транспорта, развились чартерные перевозки, когда для перевозки груза бронируются все трюмы, часть трюмов или все судно с экипажем или без. Это разновидность договора аренды. Это уже не перевозка. Но в некоторых случаях груз грузят на судно и там уже капитан дает команду, потому что груза может не быть и на одном судне будет не хватать место. Причем грузы могут быть разные: автомобили, сжиженный газ или уголь, зерно и тд.

Короче говоря на морском праве этот коносамент не только форма договора перевозки, но и товарораспорядительный документ, имеющий свойство ценной бумаги.

Теперь стороны заключили договор перевозки груза, но заключили в своеобразной форме. Не путем подписания документа двумя сторонами, это не консенсус, а в грузовой перевозке один предъявил груз, а второй подал перевозочные средства и это все оформляется либо накладной, либо коносамент, имеющей свойство ценной бумаги.

Дальше наступает этап исполнения перевозки грузов.

А в чем этот договор состоит. Это реальный договор, а не консенсуальный. Консенсуальный – это перевозка пассажиров. А перевозка грузов и его исполнение, учитывая что он реальный, он несколько иное. Перевозчик здесь обязан доставить груз в пункт назначения в сроки, определенные либо законодательством, либо торговым обычаем.

Он обязан обеспечить сохранность груза.

Он обязан выдать груз получателю. Бывает, что получателя нет и тогда он должен известить его или отправителей и передать груз на ответственное хранение и некоторое время его нужно хранить пока не объявится или отправитель скажет: извини, ошибся в документах, не того назвал. Или никто не придет с коносаментом.

Короче вторая обязанность - выдать груз. И на нем лежат и другие обязанности, вытекающие уже из транспортного законодательства. Вот например обязанность произвести погрузочно, разгрузочные работы. Это зависит от разных ситуаций. Если груз привезли по ЖД на разгрузочную станцию, груз грузит ЖД. Тогда она отвечает за сохранность груза. Когда груз прибыл с подъездных путей, то что его грузить. ЖД даст локомотив.

Но чаще всего ЖД только локомотив дает. Она груз не грузит не перегружает и ответсвенность не несет.

Но любая перегрузка связана с ответственностью за сохранность груза, потому что всегда существует опасность, что во время перегурзки груз может пропасть, его могут похитить и тд.

Причем к сожалению традиция такая, чтобы вас повеселить. Значит Герцен, который написал Былое и думы, там масса занимательных условий. В молодости его сослали в вятскую губернию в должности помощника губернатора. До него сослали Салтыкова Щедрина. И вот Герцен залез в архив и нашел там интересное дело. Там было дело такое – дело о пропаже неизвестно куда дома волостного правления изгрызенного мышами. Или дело о пропаже 15 верст земли. 15 верст земли в Германии – графство или герцогство. А Россия щедрая душа, версты туда, версты сюда. Вот так вот. Россия щедрая душа. При этом времена Николая 1, который пытался порядок навести.

И это недвижимость. Про мешок зерна и говорить нечего

Смех смехом, но это вам намек на то, что не зря есть правоохранительные органы специализирующиеся на перевозках.

Вот это обязанности перевозчика. Обязанность грузоотправителя: заплатить перевозную плату. Договор возмездный. И на нем лежат еще некоторые другие обязанности, вытекающие из транспортного законодательства. Вот он составляет например сопроводительные документы. Объявить грузы, стороны грузов. Насчет разгрузочно-погрузочных работ зависит от ситуации. Но основная обязанность – оплатить за перевозку

Есть обязанность грузополучателя, которая не сторона договора, но несет обязанность в силу императивных норм транспортного законодательства. Он должен:

· Принять груз

· Выгрузить груз

· Очистить вагон от остатков груза

Ну и по хорошему некоторые еще доп обязанности: доплатить, если грузоотправитель не полностью оплатил.

А теперь вернемся к базисным условиям контракта.

Значит еще раз подчеркиваю, что эти базисные условия контракта то это условия перевозки. Но они касаются оплаты перевозки, распределения рисков и тд. поэтому когда мы берем нормальный контракт купли-продажи, то это смешанный договор, потому что там в основном нормы купли продажи, потому что там наверняка будут нормы о перевозке, о страховании, а может и еще что-то, поручение и тд.

Так вот значит эти базисные условия контракта в силу которых распределяется риск и оплата и риск утраты груза и другие условия. Обращаю внимание на схему, потому что договор перевозки может быть заключен не только продавцом грузоотправителем, но и покупателем, который со своими перевозочными средствами придет к продавцу и в зависимости от этого эти международные торговые правила или базисные условия контракта дают 11 терминов. В курсе ГП мы их востребовать не будем, а в курсе коммерческого будете рассматривать. Они ранее были разбиты по 4 группам, сейчас по двум в зависимости от вида транспорта. Вот. Большинство теперь относятся ко всем, а вторая группа – морская перевозка.

Но поскольку их раньше было 4, то осталось 4 группы, которые разными латинскими терминами обозначаются. Инкотермс. Это аббревиатура латинских слов.

F (4 условия) – Freight - морская перевозка.

C (3) – Cost – цена

D (3) – Delivery – доставка – это означает ,что продавец оплачивает всю доставку до какого-то пункта.

E (1 условия) – Ex Work– с завода, от изготовителя – означает, что изготовитель только на свой склад допускает покупателя. Тот приезжает, забирает товар и уезжает и продавца больше ничего не волнует. Со склада товар идет/

Там значит несколько групп условий.

Все эти группы условий считаются условиями франко – свободен на латыни. Словов франко означает от какой суммы расходов по перевозке освобождается покупатель. Как договорятся то и будет условия франко и самое простое это Ex Work – приезжай, со склада грузи и все.

В этом заинтересован продавец, но не покупатель. Как только рынок стал насыщаться, на таких условий мало интереса.

Вот пошли другие условия – Freight – морская перевозка. Они там разные есть. В морской перевозке должно быть F. “F” - free – свобода вдоль борта – должен довести и положить вдоль борта судна. А чтобы положить вдоль борта судна, он еще и таможню должен провести. FAS Free Alongside Ship - это свобода на борту. Он на борт погрузили все. А все остальное должно лежать на покупателе.

Insurance – это страхование. Циф – амстердам – расходы по найму лежат на продавце. Посмотрите правила инкотермс 2010 – вот все эти термины, а дальше комментарий.

а далее таможенные сборы.

Вот эти все четыре условия – это морская перевозка. Ключевое слово Freight. Нанимается для перевозки. D это delivery – доставка. Большая часть расходов ложится на продавца, потому что до места назначения.

C – cost – расходы. Все эти условия для всех, а F только для морских.

В договоре купли продажи условие будет, а чтобы понять его нужно посмотреть инкотермс. Там расписан каждый шаг, кто за что отвечает. Кто осуществляет разгрузку и тд. и можно не согласовывать. Большинство участников этих условий и придерживается. И наш бизнес ориентирует на эти условия.

Вот повезли и вопрос о сохранности груза и кто за что отвечает.

Вот ЖД перевозка, самая классическая. Ответственность за недостачу груза несет перевозчик. Но он же профессионал – ст 401 – он отвечает независимо от вины? Если бы так. То все перевозчики разорились бы. А при этом не получатель, не отправитель груза не видит. И тут начинается борьба. Перевозчик заинтересован в том, чтобы отвечать как можно меньше, а грузоотправитель и получатель заинтересованы, чтобы перевозчик отвечал за все. Так как его ответственность и так ограничена, так как он либо возместит груз, либо вернет провозную плату. Есть конечно штрафы, но они не большие. Штрафы по поставкам, которые взыщет контрагент, будут гораздо больше. Также убытки. И получить это с ЖД будет невозможно.

Поэтому здесь и вопрос. И транспортное законодательство отступает от ответственности независимо от вины и гражданское тоже. И они записали себе что-то, что не совсем соответствует. Принцип – что перевозчик освобождается от ответственности ,если будут обстоятельства, прямо названные в транспортных кодексах.

Позиция ГК обозначена в ст. 796. В п. 1 закреплена презумпция вины перевозчика, который несет ответственность не за случай, но несет ответственность, если не докажет, что утрата или недостача груза стали следствием обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависела.

Классическим примером такой ситуации считается самовозгорание хлопка. Хлопок – опасный груз, об этом надо сразу писать сопроводительный документ. Перевозчик будет нести ответственность по 796, если не докажет, что причины возгорания устранить не мог даже при принятии всех мер. Тут будут разбираться, предупреждал ли отправитель об опасных свойствах груза или нет, была ли это искра из проходящего мимо автомобиля, гроза и т.д. Доблестное ГИБДД, как правило, ничего не устанавливает, а МЧС иногда что-то может установить.

Но это все в ГК. В транспортных уставах и кодексах другой принцип заложен. Например, ст. 118 устава железнодорожного транспорта. Там есть 5 случаев, которые презумпцию меняют и считают, что виноват не грузоперевозчик, а отправитель, который что-то сделал не так. Проверяется вагон: следов вскрытия нет, доски не отошли, грузила не железная дорога, а даже если и она, то она пломбирует груз, и тогда железная дорога отвечать не будет. Вскрыли, а там недостача, но железная дорога указывает на целую пломбу, что она не имела доступ к грузу.

Как только обнаруживается недостача товара или порча груза, сразу составляется документ, который называется коммерческий акт. Железная дорога много всего придумывала, как не составлять этот документ, т.к. если его нет, то нет и ответственности. Поэтому В.В. Витрянский добился, чтобы в кодексе прямо закрепили, что коммерческий акт – не единственное доказательство на перевозчика. В общем, если пломба цела, то перевозчик не отвечает.

Еще одна ситуация - естественные причины. Груз везется навалом на платформе, его может вывалить сильный порыв ветра, бывает естественная убыль.

Здесь мало того, что ответственность ограничена пятью ситуациями, которые закреплены в железнодорожных уставах, но даже, чтобы при доказанности нарушения перевозчик нес ответственность, к нему нужно предъявить претензию обязательно. Существует особый претензионный порядок, причем сроки сокращенные. Те, которые являются пресекательными, не подлежат не восстановлению, ни продлению ни при каких обстоятельствах. Т.е. нормы об исковой давности, сроках тут не работают. Если претензию не предъявили, то раньше и суд не мог принимать иск к рассмотрению.

В.В. Витрянский добился того, что есть постановление ПП ВАС 2005 года, который предусматривает некоторые варианты и возможности восстановления и продления срока. Он произвел две революции, добившись того, что коммерческий акт не является царицей доказательств. Вторая победа – отмена обязательного претензионного порядка, потому что это отказ в правосудии. Смысл его понятен: «чего ты не идешь сразу с иском, может тебе добровольно удовлетворят?». Может удовлетворят, а может и нет. Но на транспорте претензионный порядок все равно обязателен и сейчас, и сроки сокращенные пресекательные – 45 дней, и без коммерческого акта в принятии иска откажут. Но все чего добился Василий Владимировч с коллегами – это ПП ВАС «о применении устава железнодорожного транспорта».

Кроме того, перевозчик отвечает за просрочку доставки груза – там штраф и возвращает соответствующую часть провозной платы, что в общем-то не покрывает тех трат, которые можно понести от недостачи или недоставки груза. За просрочку исполнения купли-продажи контрагент вас оштрафует, обязательно возьмет неустойку. Но вот доставщик, с учетом ограниченной презумпцией… По большому счету здесь возразить нечего, т.к. железная дорога – естественная монополия, конкуренции здесь нет. А вот почему такие же правила по доставке груза на автомобильном транспорте – вопрос интересный.

В сфере транспорта много договоров, не только договоры перевозки, и не только организационные договоры. Есть еще, например, в морском и речном транспорте договоры буксировки, когда буксир тянет или толкает баржу, или те же лоцманские услуги – это все договоры возмездного оказания услуг.

Еще один интересный договор – договор транспортной экспедиции. Его существование долгое время тоже было под большим вопросом. Здесь сложные отношения: загрузка, разгрузка, страхование, оформление и составление накладных, в общем, столько всего, что коммерсант, продавец или покупатель просто замучается и поэтому пойдет к специалисту-экспедитору, который оказывает эти услуги. Экспедиторские конторы осуществляют обслуживание клиентуры своей, т.е. и грузоотправители, и грузополучатели обслуживаются. В ГК есть отдельная глава о транспортной экспедиции, но есть еще ФЗ об экспедиционной деятельности 2003 года. Тоже, можно сказать, протолкнуло его лобби. Вообще в сфере транспорта много ФЗ, которые во многих случаях сделаны специально, чтобы парализовать нормы ГК. Так вот, в ФЗ 2003 года много статей административных, публично-правовых, но есть и гражданско-правовые, но если они противоречат, то будет действовать ГК. Есть ППВС 2018 года по автомобильным перевозкам, котором целая глава посвящена экспедиционной деятельности. Транспортная экспедиция может состоять только в оказании фактических услуг (загрузка, разгрузка), и тогда это будет близко к возмездному оказанию услуг. Но чаще всего оказываются и фактические, и юридические услуги. А юридические – это когда экспедитор действует или от своего лица, или от лица контрагента, что будет уже представительством.

Лекция 20. 05.03.2022. Группа 1. Договорные обязательства по оказанию посреднических услуг юридического характера (договоры поручения, комиссии, агентский, по доверительному управлению чужим имуществом).

Повторение с прошлой пары.

На ряду с международным арбитражем, у нас есть еще МАК (морская арбитражная комиссия). Существует более 80 лет. А бюро диспашеров рассчитывает пропорцию, часто по ним возникают споры. Это судебные споры, но очень своеобразные, поэтому трудно представить этот спор в судах общей юрисдикции. В СССР считали, что можно обжаловать решения МАК в Верховный Суд, квалификация там нужна своеобразная. Поэтому в основном такие споры по диспаша рассматривает третейский суд.

Параллельно, я успел рассказать про договор транспортной экспедиции. Его особенности-это договор об оказании услуг, но услуг и юридических (оформление груза, таможенных платежей), и фактических (погрузка, разгрузка груза). Обязательства из экспедиции-договорные обязательства об оказании услуг и фактических, и юридических.

Новая тема - Договорные обязательства по оказанию посреднических услуг юридического характера (договоры поручения, комиссии, агентский, по доверительному управлению чужим имуществом).

Общее между ними-всегда есть посредник, некое третье лицо, которое выступает либо от имени клиента, либо от своего имени (в интересах клиента).

Посредничество может быть и в юридическом, и в экономическом смыслах. Экономическое посредничество-оформляют меновые договоры по передачи имущества, чаще всего купля-продажа. Например, оптовая торговля-продукция идет не сразу в розничные магазины, а сначала посреднику (оптовому торговцу). Все делается через договор купли-продажи. Все с товара снимают маржу, потребитель недоволен. Иногда действительно сразу невозможно поставить товар с завода потребителю. Например, стальной лист, его надо сортировать, разрезать специальными ножницами, складировать. В ряде случаев посредники выполняют полезные функции. Торговый центр не заключает 10 000 договоров, а несколько десятков. Это ведет к тому, что у потребителя больше выбора. Хладокомбинаты в Москве посредники в экономическом смысле, то есть у них-договор купли продажи с изготовителем + договор купли-продажи с розничными продавцами. Никаких особых посреднических договоров нет.

Юридическое посредничество-особые договоры по оказанию юридических услуг-посредник выступает от чужого имени или от своего имени, но в интересах своего клиента. Посредник в экономическом смысле действует всегда в своих интересах, у них экономический интерес в прибыли.