673

.pdfудаляют и т.д. Погружение прекращается, когда грунт заполнит кольцо и выйдет выше его на 2–3 мм.

Грунт ниже кольца подрезают на конус, образец в кольце извлекают из монолита. Выступающий из кольца грунт осторожно срезают (от края к центру), поверхности зачищают заподлицо с кромками кольца.

Кольцо с грунтом взвешивают, находится масса m2. Плотность грунта вычисляют по формуле

m2 m1 . |

(8) |

V |

|

При расчетах, связанных с определением нагрузок и напряжений, применяется показатель «удельный вес грунта» γ. Удельным весом грунта (грунтовой массы) называют вес единицы его объема, вычисляемый по формуле

g , |

(9) |

где g – ускорение свободного падения.

При g = 9,81 м/с2 и , кг/м3, значение удельного веса получается в Н/м2.

Метод парафинирования

Плотность скальных и связных глинистых грунтов определяется методом гидростатического взвешивания (методом парафинирования) в следующем порядке.

Вырезают из монолита образец грунта объемом около 30 см3 в форме куба.

Взвешивают образец на технических весах, получают массу m; обвязывают образец ниткой.

Образец на нитке погружают в расплавленный парафин, чтобы покрыть водонепроницаемой пленкой.

Взвешивают запарафинированный образец в воде, получают значение m2, образец на нитке подвязывают под левой чашкой весов, погружают в стакан с водой так, чтобы он не касался стенок и дна.

Определяют объем запарафинированного образца по формуле

V |

m1 m2 |

, |

(10) |

|

|||

1 |

w |

|

|

|

|

|

|

где w = 1 г/см3 – плотность воды. |

|

|

|

|

|

|

41 |

Определяют объем образца без парафиновой оболочки:

V V |

V m1 m2 |

, |

(11) |

|

1 |

ï |

ï |

|

|

|

|

|

|

|

где Vп – объем парафиновой оболочки; п = 0,9 г/см3 – плотность парафина. Рассчитывают плотность грунта:

m . |

(12) |

V |

|

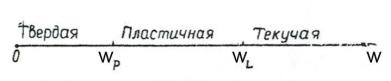

8.3. Определение вида консистенции глинистого грунта

Вид глинистого грунта (глина, суглинок, супесь) определяют по значению числа пластичности, а его разновидность по консистенции (твердая, текучая и т.д.) и склонности к набуханию

(рис. 13).

Рис. 13. Консистенции глинистых грунтов:

WL – влажность на границе текучести; Wр – влажность на границе пластичности (раскатывания)

Консистенцией называется состояние глинистого грунта, отражающее степень подвижности его частиц в зависимости от влажности. При увеличении влажности грунта от 0 происходит изменение его консистенции от твердой через пластичную к текучей: твердая консистенция – грунт имеет свойства, близкие к твердым телам; пластичная – грунт под давлением руки изменяет форму без потери сплошности; текучая – грунт легко деформируется даже под собственной массой.

Значения влажностей на границе консистенций называют пределом (границей) текучести WL и пределом (границей) пластичности (раскатывания) Wр. Значения влажности на границе текучести и границе пластичности для данного грунта являются постоянными величинами. Разность между ними, выраженная в процентах, называется числом пластичности:

lp (WL Wp ) 100. |

(13) |

42

По величине числа пластичности глинистые грунты подразделяются на виды согласно табл. 6.

|

Таблица 6 |

Виды глинистых грунтов |

|

|

|

Вид грунта |

Число пластичности |

|

|

Супесь |

1 ≤ Ip < 7 |

Суглинок |

7 ≤ Ip < 17 |

Глина |

Ip ≥ 17 |

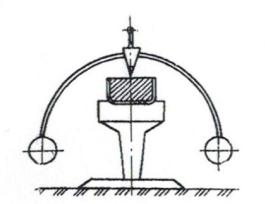

8.3.1. Определение предела текучести (ГОСТ 5180–84)

Пределом текучести (верхним пределом пластичности) называется влажность, при которой грунт переходит из пластичного или текучепластичного в текучее

|

состояние. |

Предел |

текучести |

|

определяется |

методом |

балансир- |

|

ного конуса (конус Васильева) |

||

|

массой 76 г с углом заострения |

||

|

30°; на конусе на |

расстоянии |

|

|

10 мм от вершины нанесена риска |

||

|

(рис. 14). Работа выполняется в |

||

|

следующем порядке. |

|

|

Рис. 14. Балансирный конус |

Грунтовая паста из увлажнен- |

||

A.M. Васильева |

ного грунта |

приготавливается до |

|

|

опыта. Бюкс |

наполняется пастой |

|

до верха, и поверхность выравнивается. На поверхность опускается конус.

Если в течение 5 с он погрузится до риски, то считается, что грунт имеет влажность, соответствующую пределу текучести. Когда требуемая консистенция грунта достигнута, берут 10–15 г грунтовой массы, помещают в бюкс, взвешивают на весах, ставят в сушильный шкаф, высушивают до постоянной массы и определяют ее влажность.

Влажность на пределе текучести вычисляется по формуле (7). Данные, полученные при определении влажности, записывают в журнал лабораторных работ.

43

8.3.2. Определение предела пластичности

Пределом пластичности (раскатывания) называется влажность, при которой грунт переходит из твердого в пластичное или полутвердое состояние.

Часть грунтовой массы, оставшейся после определения предела текучести, помещают на доску и добавляют сухой грунт. Полученную массу тщательно перемешивают, доводя до пластичного состояния.

Затем приготовленную массу раскатывают на доске до тех пор, пока полученный из нее грунтовый жгут диаметром 3 мм не будет крошиться на кусочки длиной 3–10 мм. Кусочки грунта собирают во взвешенный бюкс и помещают в сушильный шкаф для высушивания их до постоянной массы.

Определение предела пластичности сводится к определению по формуле (7).

По формуле (13) определяется число пластичности глинистого грунта, и по величине числа пластичности устанавливается вид грунта (табл. 7).

После определения типа грунта рассчитывается его консистенция.

Консистенция глинистого грунта характеризуется показателем текучести, который вычисляется по формуле

lL |

W Wp |

, |

(14) |

|

|||

|

WL Wp |

|

|

где W – естественная влажность грунта; WL, Wp – влажности на пределах текучести и пластичности.

По значению показателя текучести (см. табл. 7) определяется консистенция глинистого грунта, или его разновидность.

|

|

Таблица 7 |

|

Разновидность грунтов по консистенции |

|||

|

|

|

|

Вид грунта |

Разновидность грунтов |

Величина показателя |

|

текучести |

|||

|

|

||

|

|

|

|

Супесь |

Твердая |

IL < 0 |

|

|

Пластичная |

0 ≤ IL ≤ l |

|

|

Текучая |

IL > 1 |

|

44

|

|

Окончание табл. 7 |

|

|

|

|

|

Вид грунта |

Разновидность грунтов |

Величина показателя |

|

текучести |

|||

|

|

||

|

|

|

|

Суглинок и глина |

Твердая |

IL < 0 |

|

|

Полутвердая |

0 IL 0,25 |

|

|

Тугопластичная |

0,25 < IL 0,50 |

|

|

Мягкопластичная |

0,50 < IL 0,75 |

|

|

Текучепластичная |

0,75 < IL l,0 |

|

|

Текучая |

IL > 1,0 |

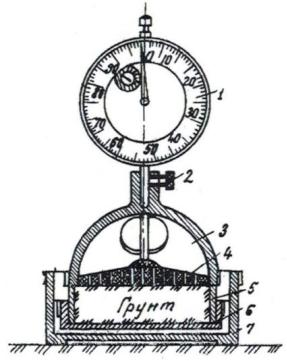

8.4. Определение свободного набухания глинистых грунтов (ГОСТ 24143–80)

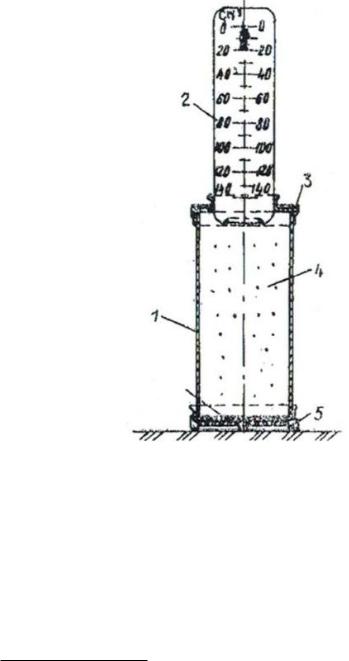

Рис. 15. Прибор ПНГ для определения набухания грунтов:

1 – индикатор; 2 – винт для крепления индикатора; 3 – крышка; 4 – пластмассовый поршень;

5 – режущее кольцо;

6 – перфорированный поддон;

7 – ванночка

Определение свободного набухания глинистых грунтов производится на приборе конструкции Д.И. Знаменского – ПНГ – (рис. 15).

Для определения набухания грунта кольцом отбирается образец объемом 50 см3 (см. под-

разд. 8.2.2).

Приготовленный образец с обеих сторон покрывается фильтровальной бумагой и ставится на дно прибора; на поверхность образца ставится поршень и навинчивается крышка; устанавливается индикатор.

Собранный прибор ставится в ванну, берется отсчет по индикатору, затем в ванну заливают воду. Отмечают время заливки воды в ванну и следят за показаниями индикатора. Опыт считается законченным, если приращение показаний индикатора не превышает 0,01 мм за 16 ч. По

45

окончании опыта прибор разбирают, извлекают образец грунта, определяют его влажность и вычисляют величину относительного набухания по формуле

sw |

s |

, |

(15) |

|

|||

|

h0 |

|

|

где s – приращение высоты образца при набухании, мм; h0 – высота образца грунта до набухания, равная высоте кольца (20 мм).

По величине относительного набухания по табл. 8 определяют разновидность грунта.

|

Таблица 8 |

Разновидности грунта по набуханию |

|

|

|

Разновидность грунта |

Относительное набухание |

|

|

Ненабухающий |

εsw < 0,04 |

Слабонабухающий |

0,04 εsw 0,08 |

Средненабухающий |

0,08 < εsw 0,12 |

Сильнонабухающий |

εsw > 0,12 |

Результаты испытаний заносят в рабочий журнал.

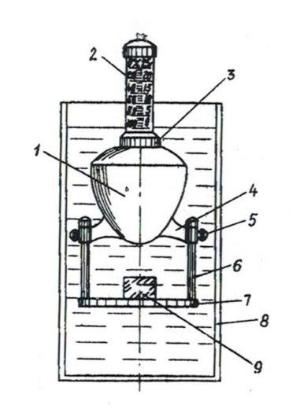

8.5. Определение размокания глинистых грунтов

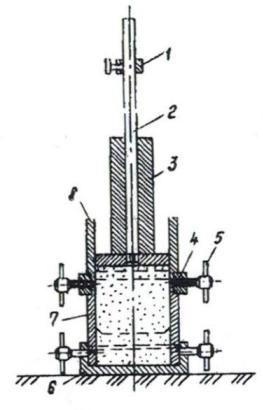

Определение размокания глинистых грунтов производится на приборе ПР конструкции Д.И. Знаменского (рис. 16).

Прибор состоит из полого металлического поплавка обтекаемой формы. В нижней части его укреплены два кронштейна, на которых подвешена сетка. В верхней части поплавка установлена трубка со шкалой, показывающей размокание грунта в граммах. Для отбора образца грунта имеется режущее кольцо. Опыт производится в специальной банке из небьющегося стекла.

Вырезанный образец грунта ставят на сетку прибора. Прибор с грунтом опускают в банку с водой. Записывают время начала опыта и начальное показание на шкале, показывающей размокание грунта. По мере размокания грунт проваливается через сетку, поплавок всплывает и показания на шкале меняются. В зависимости от скорости размокания показания по шкале можно брать в различные промежутки времени. Данные наблюдений заносятся в журнал. Размокание грунта, выраженное в граммах, пересчиты-

46

вается на проценты. По этим данным строят график зависимости размокания грунта от времени. Для этого по одной оси откладывают время, мин, а по другой – размокание грунта, %. Масштаб принимается в соответствии с данными опыта.

Опыт считается законченным, когда образец грунта полностью размокнет и провалится через сетку на дно банки. Отмечается характер размокания грунта (комковатое, пластинчатое, чешуйчатое и т.д.). Если образец грунта частично или полностью не размокнет, то необходимо дать описание его поведения в воде. Результаты анализа записываются в журнал.

8.6. Определение коэффициента фильтрации грунтов (ГОСТ 25584–90)

|

Движение |

воды |

в |

грунте |

||

Рис. 16. Прибор ПР |

называется фильтрацией. Ос- |

|||||

новной закон фильтрации впер- |

||||||

для определения размокания: |

вые получен |

экспериментально |

||||

1 – полый металлический |

||||||

в 1856 г. Дарси |

и |

выражается |

||||

поплавок; 2 – трубка с двумя |

||||||

формулой |

|

|

|

|

||

шкалами (в процентах и граммах); |

Q |

|

|

|

||

3 – регулировочная гайка; |

v |

ki , |

(16) |

|||

4 – кронштейны; 5 – винты |

F |

|||||

крепления ножек; 6 – ножки; |

где v – скорость фильтрации; |

|||||

7 – сетка с квадратными |

||||||

отверстиями 1 1 см; 8 – банка |

Q – расход воды, см3/с; F – пло- |

|||||

для воды; 9 – образец грунта |

щадь сечения потока, см2; k – |

|||||

|

коэффициент |

пропорциональ- |

||||

ности, зависящий от типа грунта и носящий название коэффициента фильтрации, см/с (м/с и т.д.); i – гидравлический градиент (уклон).

Если принять i = 1, то k = v. Следовательно, коэффициент фильтрации есть скорость движения воды через грунт при гидравлическом градиенте (уклоне), равном единице.

47

Коэффициент фильтрации песчаных грунтов определяется с помощью трубки СПЕЦГЕО (рис. 17) на образцах, подсушенных до воздушносухого состояния и просеянных через сито с отверстиями 5 мм – для гравелистых и крупнозернистых и 2 мм – для песков средней крупности, мелких и пылеватых.

Прибор состоит из гильзы со съемным донышком и крышкой, мерного цилиндра со шкалой объемом 150 см3 и высотой 120 мм, двух проволочных сеток с диаметром отверстий 1,0 мм и сосуда для насыщения образца водой.

Порядок работы. В гильзу слоями по 2 см насыпается песок и ставится в сосуд для замачивания.

Мерный цилиндр заполняется водой, вставляется в крышку на грунт и замечается время начала опыта.

По истечении некоторого времени (1–5 мин) по шкале цилиндра определяется расход воды.

Коэффициент фильтрации определяется по формуле

Рис. 17. Трубка СПЕЦГЕО для определения коэффициента фильтрации: 1 – трубка для грунта;

2 – стеклянный мерный цилиндр; 3 – верхняя крышка; 4 – грунт;

5 – нижняя крышка с сеткой

Q |

|

|

k TF(0,7 0,003t) |

, |

(17) |

где Т – время фильтрации, с; F – площадь поперечного сечения образца грунта, см2; 0,7 + 0,03t – поправка, учитывающая вязкость воды в зависимости от температуры t.

8.7.Определение оптимальной влажности

имаксимальной плотности грунта (ГОСТ 22733–2002)

Оптимальная влажность и максимальная плотность грунта используются при формировании искусственных грунтов в процессе возведения земляных насыпей железных дорог, обратных

48

засыпок у береговых устоев мостов, около фундаментов промышленных гражданских сооружений и около водопропускных труб в теле насыпей дорог.

Оптимальной влажностью называется влажность грунта, при которой можно достичь максимальной плотности его в процессе искусственного уплотнения. Оптимальная влажность зависит от типа грунта.

Уплотнение грунтов при укладке их в тело земляных сооружений должно производиться при оптимальной влажности. Если естественная влажность ниже оптимальной, приходится прибегать к искусственному увлажнению грунта в карьере и, наоборот, если выше – подсушивать.

Пробы грунта различной влажности уплотняются в приборе стандартного уплотнения. Затем определяются плотность и влажность полученных образцов и вычисляется величина ρd (плотность сухого уплотненного грунта). По результатам опытов строится график зависимости ρd = f (W), по которому определяют максимальную плотность грунта и оптимальную влажность.

Устройство прибора стандартного уплотнения. Прибор со-

стоит из двух полых, соединенных друг с другом металлических цилиндров (рис. 18): рабочего разъемного и насадки. Разъемный цилиндр закреплен в поддоне зажимными винтами. Для уплотнения грунта, укладываемого в цилиндр, используется трамбовка массой 2,5 кг, которая сбрасывается по направляющей стойке с высоты 30 см и ударяется по штампу.

Характеристика стандартного рабочего цилиндра: диаметр 101 мм, высота 120 мм, внутренний объем 960 см3, масса 2,14 кг. Перед опытом следует определить диаметр цилиндра, замерить высоту, определить внутренний объем и массу цилиндра.

Порядок работы. Проба грунта массой 25 кг, естественная влажность которой известна (W1 = 0,02), разделяется на пять частей по 2,5 кг. Полученные пробы укладываются на отдельные листы плотной бумаги.

Определяется количество воды тwi, которое необходимо добавить к каждой пробе грунта для получения задаваемых влажно-

стей W1 (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30).

49

В случае, если естественная влажность грунта равна влажности на пределе раскатывания, первая проба испытывается при естественной влажности, вторая и третья пробы подсушиваются соответственно в течение 6 и 2 ч; в четвертую и пятую пробы добавляется вода в количестве 120 и 250 см3. Или в соответствии с табл. 9.

После добавления воды каждая проба тщательно перемешивается. Полученная масса должна иметь однородную окраску и не должна содержать комков крупнее 2 мм.

Производится сборка прибора. На его дно укладывается фильтр, внутренняя поверхность насадки смазывается тонким слоем солидола. В прибор засыпают порцию подготовленного грунта слоем 6 см, разравнивают, устанавливают штамп и уплотняют грунт сорока ударами трамбовки. Операцию уплотнения повторяют со вторым и третьим слоями пробы. В процессе уплотнения стержень трамбовки необходимо удерживать в вертикальном положении.

Рис. 18. Прибор СоюздорНИИ для стандартного уплотнения грунтов:

1 – ограничительное кольцо; 2 – стойка со штампом; 3 – груз; 4 – зажимное кольцо;

5 – зажимные винты;

6 – поддон; 7 – разъемный цилиндр; 8 – верхний стакан-насадка

Таблица 9

Примерное количество воды, необходимое для доувлажнения грунта в процессе испытания

Тип |

Проба 1 |

Проба 2 |

Проба 3 |

Проба 4 |

Проба 5 |

||

грунта |

|

|

|

|

|

|

|

|

Первона- |

|

|

Заданная |

Кол-во |

Заданная |

Кол-во |

|

чальная |

|

|

влажность |

воды, |

влажность |

воды, |

|

влажность |

|

|

см3 |

см3 |

||

Суглинок |

0,20 |

Сушить |

Сушить |

0,25 |

125 |

0,30 |

250 |

|

|

6 ч |

2 ч |

|

|

|

|

Супесь |

0,15 |

То же |

То же |

0,20 |

125 |

0,25 |

250 |

50