Переходность глагола

Переходность глагола — грамматическая категория, которая показывает, может ли глагол присоединить прямое дополнение. Другими словами, может ли глагол сочетаться с существительными без предлога, которые обозначают объект действия (предмет, человека, животное и т. д.).

Особенности переходного типа глаголов

Переходные глаголы – это глаголы, действие которых переходит на другой предмет или объект.

Что могут означать переходные глаголы:

процесс создания, изменения или уничтожения объекта (написать книгу, сжечь полено);

чувственное восприятие (ощущать холод, слышать шум);

воздействие на объект, которое не изменяет его (благодарить родителей, гладить одежду);

отношение к объекту (ненавидеть хамство, предпочитать чай).

Действие, которое обозначает переходный глагол, предполагает наличие объекта. Объект, на который направлено действие, может быть выражен:

1. Существительным или местоимением в форме винительного падежа без предлога:

встретить (кого?) подругу;

нарисовать (что?) картину.

2. Существительным в форме родительного падежа в значении части от целого:

выпил (чего?) молока, кофе, чаю;

купила (чего?) картошки, хлеба, мяса.

3. Существительным или местоимением в форме родительного падежа при сказуемом с отрицанием:

не знал (чего?) адреса;

не услышал (чего?) названия.

Переходные глаголы образуют страдательные причастия прошедшего времени, которые обозначают признак предмета. При этом на признак направлено действие со стороны другого предмета. Примеры:

засеять грядку — засеянная стариком грядка;

покинуть дом — покинутый семьей дом

Особенности непереходного типа глаголов

Непереходные глаголы обозначают действия, которые не направлены на какой-либо предмет. Они не могут (и не должны) управлять прямым дополнением без предлога.

Примеры непереходных глаголов:

беспокоиться (о ком?) о друге;

размышлять (над чем?) над вопросом.

Что могут означать непереходные глаголы:

психическое, физическое состояние, положение в пространстве (радоваться, привстать);

движение и существование (бегать, быть, являться);

профессиональные либо непрофессиональные занятия (слесарничать, лентяйничать);

становление и выявление качеств (подрастать, бледнеть, увеличиваться).

Запоминаем!

Запоминаем!

В русском языке все возвратные глаголы являются непереходными. Например: обидеться (на что?) на шутку, сомневаться (в чем?) в выборе

Непереходные глаголы можно использовать с существительными и местоимениями с предлогами и без них в формах:

1. Родительного падежа:

отвыкнуть (от чего?) от телефона;

проходите (мимо чего?) мимо магазина;

2. Дательного падежа:

скучать (по чему?) по дому;

подтолкнуть (к чему?) к знакомству;

3. Винительного падежа с предлогом:

верила (во что?) в мечты;

войти (во что?) в комнату;

4. Творительного падежа:

повеяло (чем?) прохладой;

утомила (чем?) историей;

5. Предложного падежа:

плавать (в чем?) в озере;

думать (о чем?) о планах.

Мы разобрались, какие глаголы называются переходными и непереходными. Осталось научиться определять переходность глагола.

Как определить переходность глагола

Есть несколько признаков, по которым можно отличить переходный глагол от непереходного.

Переходные глаголы управляют существительными и местоимениями в винительном или родительном падеже без предлога (водить машину, не пить воды).

Непереходные глаголы в сочетании с существительными в винительном падеже могут быть только с предлогом (пересесть в машину, поссориться из-за ерунды).

Все возвратные глаголы являются непереходными (собираться, влюбиться).

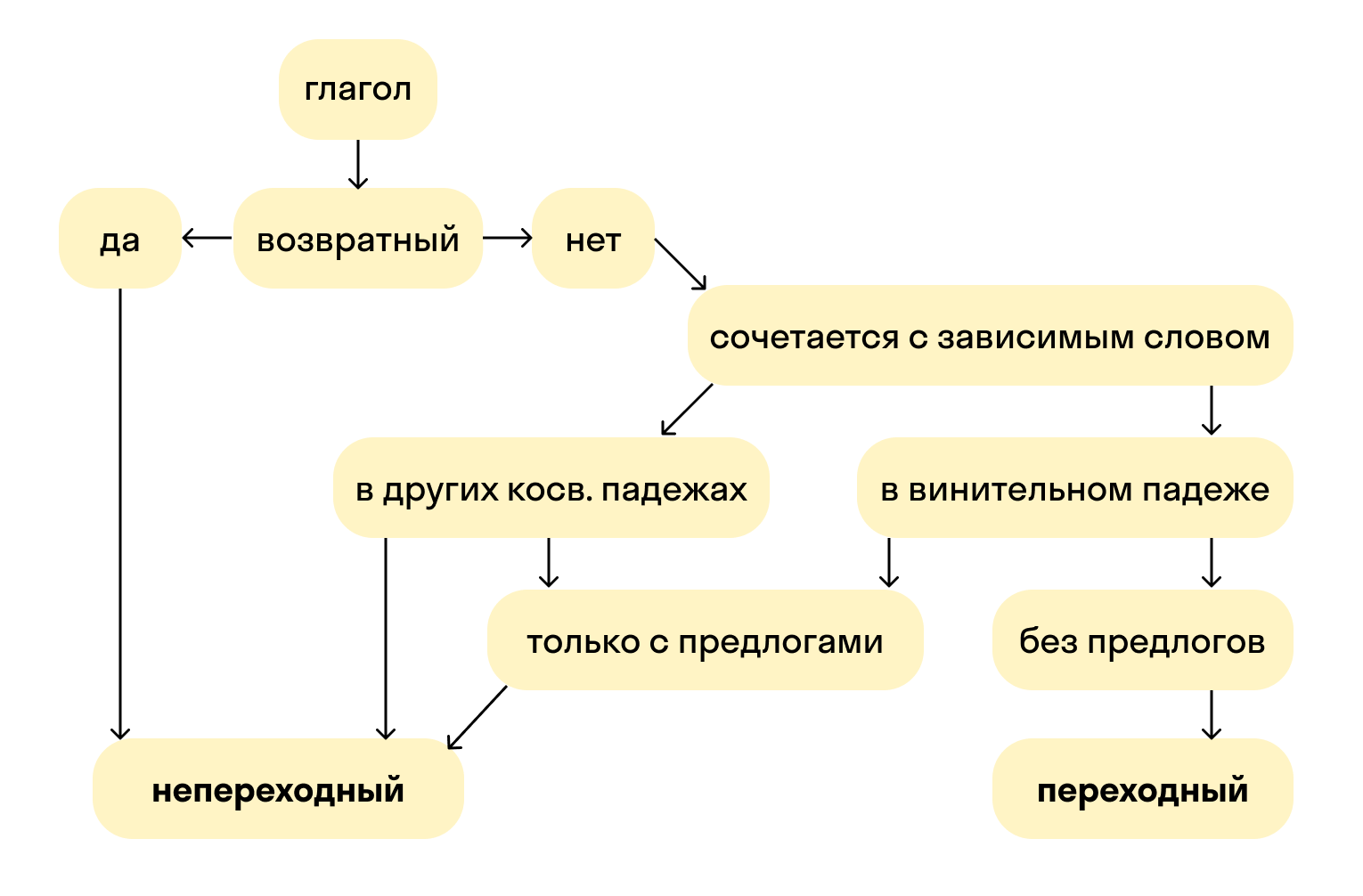

Чтобы научиться различать переходные и непереходные глаголы, можно использовать такой алгоритм: