Эшерихии и шигеллы таблица

.docxТаксономия |

Род: Escherichia Вид: Escherichia coli (кишечная палочка). |

Род: Shigella Виды: S. dysenteriae, S. flexneri, S. boydii, S. sonnei |

|

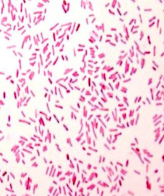

Морфология: - форма и расположение; - тинкториальные сво-ва; - капсула; - подвижность. |

1 2) по Граму – красные; 3) капсула + (у некоторых штаммов -); 4) жгутики (перитрихии) + =>подвижны; споры - |

2) по Граму – красные; 3) возможна микрокапсула; 4) жгутики - =>не подвижны; пили + =>адгезия; споры -

|

|

Культуральные сво-ва: - питат. ср-ы; - условия роста; - характер роста колонии |

1), 3) Рост на средах: хорошо растут на простых питательных средах. В МПБ при культивировании наблюдается диффузное помутнение. На МПА вырастают слабовыпуклые S-колонии с ровными краями и гладкой поверхностью, полупрозрачные. Дифф.-диаг. среды: на Эндо вырастают малиновые колонии с металл. блеском (лактаза +); на среде Левина – темносиние колонии (лактаза +), на среде Плоскирева – красные с желтыми пятнами (лактаза +). На кровяном агаре выявляются гемолитич и негемолитич штаммы. На жидких средах образуют диффузное помутнение и придонный осадок. 2) Т: 37˚С, культивируют в течение 24 ч. pH: 7,2-7,8 |

1), 3) Рост на средах: хорошо растут на простых питательных средах, R-Sдиссоциация. В МПБ при культивировании наблюдается диффузное помутнение. На МПА вырастают слабовыпуклые S-колонии с ровными краями и гладкой поверхностью, полупрозрачные, опалесцирующие в проходящем свете. Дифф.-диаг. среды: на среде Эндо, Левина и Плоскирева вырастают бесцветные прозрачные колонии (лактаза – ). На жидких средах образуют диффузное помутнение и придонный осадок. 2) Т: 37˚С, культивируют в течение 24 ч. pH: 7,2-7,8 |

|

Биохимич. сво-ва: - сахаролитич; - протеолитич |

Биохимически активны. Оксидаза –. Каталаза +. Ферментируют с образованием кислоты и газа лактозу, глюкозу, маннит, мальтозу, сахарозу и другие углеводы. Образует индол и не образует сероводород; желатин не разжижают. Восстанавливают нитраты и нитриты. Патогенные варианты часто не разлагают лактозу и сахарозу (диагностический признак). Р-я Фогеса-Проскауэра – (метод обнаружения бактерий семейства Enterobacteriaceae и некоторых др.: на среде Кларка накапливается ацетоин (продукт анаэробного превращения глюкозы), обнаруживаемый по розовому окрашиванию среды после добавления раствора α-нафтола и едкого калия |

Биохимически малоактивны. Каталаза +, оксидаза –. Индол ±, H2S –. Восстанавливают нитраты в нитриты, ферментируют только глюкозу без газа до кислоты (S. sonnei очень медленно ферментирует лактозу). |

|

Антигены |

О-Аг (соматич, клеточный) (термостабильный, типоспецифичный, 171 серовар), H-Aг (57 сероваров), К-Аг (А-, В- или L-типа; маскирует О-Аг, т.к. является капсульным), пили IV типа, токсины (если есть). Антигенная структура определяется формулами серогруппы как О:К, серовара как О:К:Н. |

О-Аг (термостабильный, типоспецифичный), К-Аг есть только у одного вида, сходный с эшерихиями, маскирует О-Аг), пили IV типа, ферменты инвазии. |

|

Факторы патоген-ти

|

О-антиген (эндотоксин), факторы адгезии и колонизации — пили IV типа (фимбрий), микрокапсула, К-Аг, шигатоксины. Белки генов ipa- (ipa-BCD), inv-, Vir F и Vir G обеспечивают внутриклеточную инвазию. Быстрое формирование антибиотикорезистентности. Цитотоксин Шига: состоит из A- и B-компонентов. А-фрагмент блокирует 60Sсубъединицу рибосом, что приводит к гибели клеток кишечника. Нарушает обмен Na, приводит к выходу воды из энтероцитов, проявляет гемолитическую активность. |

|

|

Эпидемиология |

Источник инфекции – больные, носители и реконвалесценты Механизм передачи – фекально-оральный. Пути передачи – водный, пищевой, контактно-бытовой. Входные ворота: слизистые ЖКТ, мочеполовой системы, поврежденные ткани, конъюнктива и др. |

|

|

Патогенез |

Различают следующие группы кишечных палочек: 1. Непатогенные (резидентные) эшерихии являются представителями нормального микробиоценоза кишечника человека. Они совместно с другими представителями нормального микробиоценоза кишечника обеспечивают колонизационную резистентность организма. 2. Эшерихии, вызывающие внекишечные заболевания и имеющие эндогенное происхождение. В некоторых случаях эшерихии могут проникать в другие экологические ниши (например, в мочеполовую систему, в желчные пути, органы дыхания и др.). В результате смены экологической ниши такие бактерии могут вызывать гнойновоспалительные процессы, особенно на фоне иммунодефицита (условнопатогенные эшерихии). Такие внекишечные заболевания возникают, как правило, эндогенно и вызываются штаммами, имеющими измененную ферментативную активность по сравнению с резидентными эшерихиями. 3. Патогенные эшерихии (экзогенное происхождение):

Диареегенные (интестинальные) эшерихии в зависимости от наличия тех или иных факторов патогенности и патогенетических особенностей заболевания делятся на некоторые группы |

|

|

Методы диагностики: |

Исследуемый материал: испражнения (реже рвота) или материал из других очагов патогенеза, в зависимости от вида заболевания 1) Бактериоскопический метод – по Граму (красн) 2) Бактериологический метод – оценка культуральных свойств: рост на Эндо, Левина, Плоскирева, далее мазки на ОF-тесты (дифф. с псевдомонадами), «пестрый ряд» среды Гисса 3) Серодиагностика – серотипирование О:Н, реакции с ОК-сыворотками, фаготипирование. ИФА, РСК, РНГА, РИФ, латекс-агглютинация и др. 4) ПЦР |

1) испражнения, кровь, парные сыворотки; 2) окраска по Граму - красн |

|

Лечение |

Восстановление вводно-солевого баланса организма. Антибтотикотерапия (преимущественно тетрациклин, ко-тримоксазол, нитрофураны, полимиксины), местно применяют колифаги, эубиотики: бифидо-, лакто- и колибактерии. Диета, назначение противодиарейных средств |

|

|

Профилактика |

Неспецифическая профилактика – соблюдение сан.-гиг. требований и норм личной гигиены, иммуномодуляция Специфическая профилактика отсутствует |

|

|

)

мелкие палочки правильной формы с

закругленными концами; располагаются

одиночно или попарно;

)

мелкие палочки правильной формы с

закругленными концами; располагаются

одиночно или попарно; 1)

прямые палочки с закругленными

концами; располагаются одиночно или

попарно;

1)

прямые палочки с закругленными

концами; располагаются одиночно или

попарно;