Протезы клапанов сердца (120

..pdf11)иметь воспроизводимую функцию;

12)поддерживать свою функциональность в течение разумного срока службы в зависимости от своего родового класса;

13)поддерживать свою функциональность и стерильность в течение разумного срока хранения до момента имплантации.

2.ОПИСАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОТЕЗОВ КЛАПАНОВ СЕРДЦА

Протезы клапанов сердца прошли длинный путь развития: от первых моделей лепестковых клапанов до новейших разработок трехстворчатых механических протезов.

При создании первых протезов лепесткового типа разработчики стремились, имитируя природную форму клапанов сердца, максимально приблизить протезы к естественным клапанам по функциональным гемодинамическим свойствам.

Створки первых искусственных клапанов сердца были выполнены в виде плоского лепестка или повторяли форму полулунных клапанов аорты и легочной артерии и крепились у своего основания к общему каркасу или к фиброзному кольцу клапана в той или иной полости сердца.

Были предложены одно-, двух- и трехстворчатые модели лепестковых ПКС. Одностворчатые лепестковые ПКС не получили широкого практического распространения, что было связано с их быстрым разрушением в месте соединения створки и корпуса протеза вследствие больших нагрузок, возникающих при значительной амплитуде движения свободного края створки.

Специфическим недостатком всех двустворчатых ПКС являлась их низкая пропускная способность, создающая значительный градиент давления перед клапаном и за ним. Двустворчатые искусственные клапаны с хордами требовали более сложной техники фиксации, чем одностворчатые, и таили в себе опасность не только разрушения створок, но также и отрыва или разрыва хорд.

Наибольшее распространение среди лепестковых искусственных клапанов сердца получили трехстворчатые конструкции, имитирующие своей формой полулунные клапаны аорты и легочной

11

артерии. В нашей стране создание первого искусственного клапана сердца лепесткового типа было начато в 1961 г. сотрудниками Научного центра сердечно-сосудистой хирургии (НЦССХ) им. А.Н. Бакулева РАМН.

Несмотря на функциональное и анатомическое сходство лепестковых искусственных протезов и естественных клапанов сердца, основным недостаткомискусственных протезов являлось то, что все они работали в условиях значительной амплитуды и двойного изгиба во время каждого сердечного цикла, при этом наибольшие нагрузки испытывали свободныекрая створок протеза. При стендовых испытаниях лепестковые искусственные клапаны сердца разрушались в период времени, эквивалентный двум-трем годам работы в сердце. Кроме того, на створках клапана оседал фибрин и откладывались тромбы с последующим их замещением соединительной тканью. Все это вело к быстрой дисфункции лепестковых клапанов или к разрыву их створок. Совокупность этих факторов послужила причиной для отказа кардиохирургов от применения механических протезов лепесткового типа в клинической практике.

Недостатки протезов лепесткового типа привели к появлению следующего поколения ПКС — вентильного (шарового) типа, которые имели запирающий элемент, свободно перемещающийся в каркасе с ограничителями движения. Впервые ПКС вентильного типа предложил и применил в эксперименте в 1951 г. Сharles Hufnagel. В дальнейшем были предложены многочисленные модели протезов, различающиеся числом ограничительных стоек и их формой. Наибольшее распространение получили клапаны, разработанные в США учеными A. Starr и D. Edwards (рис. 1), а в России — группой исследователей под руководством академика В.И. Шумакова. Широкому клиническому применению шаровых искусственных клапанов сердца способствовала их чрезвычайно высокая механическая надежность, долговечность (до 30 лет и более), износоустойчивость и способность обеспечивать адекватную гемодинамику организма длительное время.

К существенным недостаткам шаровых протезов относятся громоздкость конструкции и, соответственно, занимаемый ими большой объем в полости, где они установлены. В митральной позиции из-за высокого профиля каркаса такие протезы могли вызывать обструкцию выводного тракта левого желудочка с развитием «син-

12

дрома малого выброса». Частое попадание тканей сердца между стойками каркаса и шариком нарушало движение запирающего элемента. Большие размеры аортальных шариковых клапанов увеличивали опасность заклинивания запирающего элемента из-за небольшого зазора между клеткой каркаса и стенкой аорты.

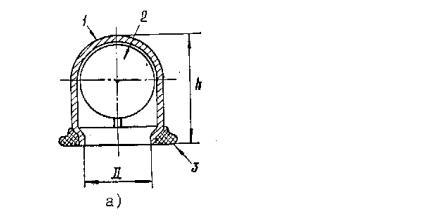

Рис. 1. Внешний вид и схема механического шарового клапана Starr — Edwards (1 — клетка; 2 — запирающий элемент; 3 — тканевый бортик; Д

— диаметр проходного отверстия; h — высота клапана)

Для преодоления этих недостатков были предложены разнообразные модели с запирающими элементами меньшей высоты по сравнению с шаром: полусфера, линза, диск. Однако все они оказались значительно более травматичными для форменных элементов крови, вызываязначительный внутрисосудистый гемолизи анемии.

К недостаткам вентильных клапанов относятся стенозирующий эффект, большая инерционность запирающего элемента, турбулентность потока крови, относительная массивность конструкции. Типичными осложнениями при использовании вентильных клапанов являются тромбоз клапана и системная эмболия.

Следующий период развития протезирования клапанов сердца характеризуется появлением дисковых клапанов. В 1969 г. появил-

ся клапан Biork — Shiley, несколько позже Medtronic — Hall

13

(рис. 2) и отечественные клапаны сердца ЭМИКС и ЛИКС, разработанные в 1984 г. в НЦССХ им. А.Н. Бакулева коллективом авторов во главе с профессорами Н.Б. Добровой и Н.А. Иофисом. Преимуществами дисковых клапанов являются большая эффективная площадь проходного отверстия, более низкая по сравнению с шаровыми клапанами высота профиля, а также угол открытия, обеспечивающий поток крови без турбулентности и застойных зон.

Рис. 2. Механический дисковый клапан Medtronic — Hall

Основным недостатком дисковых ПКС является то, что из-за эксцентрического расположения диска клапан имеет два проходных отверстия: большое и малое. Наличие турбулентного потока крови на уровне малого отверстия приводит к образованию застойной зоны по малой кривизне седла клапана. Эта зона является критической с точки зрения не только системных тромбоэмболий, но и тромбозов протеза. Причем тромбоз протеза в этой зоне и постепенное нарастание соединительной ткани могут приводить к заклиниванию диска, катастрофической дисфункции и острой смерти пациентов.

14

На следующем этапе развития конструкций клапанов (конец 70-х годов XX в.) наибольшее распространение получили двустворчатые ПКС. Это низкопрофильные клапаны с центральносимметричным потоком. При открытии створок клапана образуются три отверстия, сечения которых достаточны для беспрепятственного прохождения крови. Такие ПКС обеспечивают равномерное омывание створок и минимальное сопротивление потоку крови. Исследования показали, что ПКС этой конструкции обладают ламинарным током крови и наилучшими гемодинамическими характеристиками по сравнению с другими моделями.

Рис. 3. Механический двустворчатый клапан St. Jude Medical

Первым в мире двустворчатым механическим клапаном сердца явился клапан St. Jude Medical (рис. 3), имплантированный D.M. Nicoloff (США) в октябре 1977 г. Миллионный образец клапана St. Jude Medical был имплантирован 21 января 2000 г. В настоящее время производством двустворчатых механических клапанов сердца занимается ряд фирм-производителей, лидерами среди которых являются St. Jude Medical, Sulzer Carbomedics, ATS, Medtronic, Sorin, On-X и др. В России производятся модели дву-

15

створчатых ПКС «МедИнж», «Карбоникс», «Роскардикс». Большинство этих ПКС имеет общую конструктивную схему, при которой две одинаковые плоские створки, открывающиеся от периферии к центру, шарнирно закреплены в круглом корпусе.

Одновременно с прогрессом конструктивных решений механических ПКС развивалось биопротезированиеклапанов сердца (рис. 4).

Рис. 4. Внешний вид и схема биопротеза клапана сердца Carpentier — Edwards (1 — проволочный каркас; 2 — тканевая обшивка; 3 — тканевый бортик)

Среди клапанов сердца, взятых от животных, наиболее приемлемыми для клинических целей оказались аортальные клапаны сердца свиньи, которые по анатомическим, структурным и механическим свойствам в наибольшей степени соответствуют клапанам сердца человека. Помимо этого из всех апробированных биологических тканей применяются перикард теленка и твердая мозговая оболочка человека.

16

Начало клинического применения алло- и ксенопротезов клапанов характеризовалось больших количеством осложнений, связанных с дегенерацией и перерождением тканей.

Важнейшим фактором, влияющим на долговечность пересаженных клапанов, является метод их стерилизации. Исследования показали, что наиболее стойкое укрепление структуры коллагена, повышение прочности и снижение антигенной активности биоматериалов достигается при обработке клапанов глутаровым альдегидом. Этот метод был разработан в 1968 г. A. Carpentier и применяется в настоящее время при производстве всех биологических ПКС.

Алло- и ксенопротезы клапанов сердца обладают хорошими гидродинамическими качествами. Основным недостатком биопротезов является постепенная кальцификация ткани, что ведет к развитию стеноза и недостаточности клапана из-за повышенной ригидности створок. Средний срок службы таких ПКС не превышает 10 лет. Малые размеры биопротезов (менее 23 мм) в аортальной позиции имеют высокий систолический градиент давления, поэтому для этой позиции биопротезы применяют только в случаях, когда диаметр аортального устья больше 23 мм.

В 90-х годах XX в. появились первые конструкции трехстворчатых механических ПКС. Целью большинства разработок трехстворчатых клапанов являлась максимизация их центрального проходного отверстия и, как следствие, формирование единого центрального потока крови. Это направление было интенсивно развито и продолжает развиваться в настоящее время. Существенный прогресс был достигнут в совершенствовании способов крепления створок и оптимизации их формы. В то же время ряд исследователей предлагали конструкции ПКС, в которых створки делили проходное отверстие на равные части, что позволяло избежать формирования застойных зон. В настоящее время трехстворчатые клапаны для клинического применения выпускаются небольшими сериями только в России (клапаны «КорБит» и «ТриКардикс»).

17

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ПРОТЕЗОВ КЛАПАНОВ СЕРДЦА

Испытания ПКС включают в себя испытания материалов, доклинические стендовые испытания, доклиническую оценку in vivo и клинические исследования.

Гидродинамические испытания проводят in vitro для получения информации о работе ПКС в пульсовом потоке.

Вкачестве лимитирующих характеристик используют регургитационную фракцию (т. е. объем крови, прошедший в обратном направлении при закрытии клапана, по отношению к объему крови, прошедшей в прямом направлении через открытый клапан) и эффективную площадь проходного отверстия. Эффективная площадь проходного отверстия клапана определяет падение давления крови на клапане при заданной величине ударного выброса.

Втаблицеуказаны минимальныетребования к функциональным характеристикам ПКС в зависимости от размера клапана. Эти требования соответствуют следующим условиям пульсового потока: частота сердечных сокращений 70 циклов/мин, минутный объем 5,0 л/мин, среднее аортальное давление 100 ммрт. ст. и длительность систолы 35 %.

Минимальные функциональные требования кПКС

Функциональные |

|

|

|

Размер, мм |

|

|

|

||

характеристики |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

19 |

21 |

23 |

|

25 |

|

27 |

29 |

31 |

|

клапана |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Эффективная |

>0,7 |

>0,85 |

>1,0 |

|

>1,2 |

|

>1,4 |

>1,6 |

>1,8 |

площадь проходно- |

|

|

|||||||

го отверстия, см2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Регургитационная |

<10 |

<10 |

<10 |

|

<15 |

|

<15 |

<20 |

<20 |

фракция, % |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Эффективная площадь проходного отверстия клапана (AEO, см2) может быть определена как

AEO = |

qv |

RMS |

, |

|

|

|

|

|

51,6 |

p / ρ |

|

18 |

|

|

|

где qvRMS — среднеквадратичное значение прямого потока крови,

мл/с; p — средняя разность давления (измеренная в течение фазы прямого потока), мм рт. ст.; ρ — плотность испытательной жидкости, г/см3; это уравнение является производным уравнением от уравнения Бернулли; константа 51,6 не является безразмерной, поэтому это уравнение действительно только при указанных единицах измерения.

Оценку способности ПКС выдерживать предельные нагрузки проводят in vitro, чтобы оценить риски, связанные с потенциальными видами структурных отказов.

Испытания ПКС на долговечность являются наиболее важной частью процедуры оценки конструкции и позволяют оценить надежность функционирования ПКС в течение предполагаемого срока службы. Механические жесткие ПКС проходят ресурсные испытания продолжительностью 400 млн циклов, а гибкие ПКС — 280 млн циклов.

Испытания ПКС проводят в ускоренном режиме, моделируя циклические перепады давления. Значения частоты циклов, используемые для ускоренного испытания на долговечность, составляют от 8 до 30 Гц. При испытании запирающие элементы ПКС в каждом цикле проходят полную траекторию движения. Износ ПКС контролируют через регулярные интервалы, например через 20 или 50 млн циклов.

Оценка долговечности ПКС производится путем сравнения испытываемых и эталонных клапанов. Виды отказов, подлежащих рассмотрению, и критерии годности определяют исходя из оценки риска.

19

ЛИТЕРАТУРА

1.Бегун П.И. Биомеханика / П.И. Бегун, Ю.А. Шукейло. СПб.: Поли-

техника, 2000. 463 с.

2.Сердечно-сосудистая хирургия / под ред. В.И. Бураковского, Л.А. Бокерии. М.: Медицина, 1996. 768 с.

3.Вильямс Д.Ф. Имплантаты в хирургии / Д.Ф. Вильямс, Р. Роуф; пер.

сангл. М.: Медицина, 1978. 552 с.

4.Искусственные клапаны сердца / П.И. Орловский и др.; под ред. Ю.Л. Шевченко. СПб.: Олма Медика Групп, 2007. 448 с.

5.Парашин В.Б. Биомеханика кровообрашения: учеб. пособие / В.Б. Парашин, Г.П. Иткин. М: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2005. 224 с.

6.Искусственные органы / под ред. В.И. Шумакова. М.: Медицина, 1990. 222 с.

7.International Standard ISO 5840–2005. Cardiovascular implants — Cardiac valve prostheses.

8.Aortic Valve Reconstruction and Replacement by Total Valve Prostheses / C.W. Lillehei et al. // Prosthetic Valves for Cardiac Surgery. Thomas Publisher Springfield, III. 1961. P. 527–575.

9.Marquez S. Comparative hydrodynamic evaluation of bioprosthetic heart valves / S. Marquez, R.T. Hon, A.P. Yoganathan // J. Heart Valve Dis. 2001. Vol. 10. P. 802–811.

|

ОГЛАВЛЕНИЕ |

|

Введение...................................................................................................... |

3 |

|

1.Строение клапанной системы сердца...................................................... |

4 |

|

2. |

Описание и классификация протезов клапанов сердца........................ |

11 |

3. |

Методы испытаний протезов клапанов сердца..................................... |

18 |

Литература ................................................................................................ |

20 |

|

20