Газимагомедова И. К.. Методические указания к лабораторному занятию по теме «Развитие млекопитающих»

.pdfМИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Газимагомедова И.К.

Методические указания к лабораторному занятию

по теме «Развитие млекопитающих»

Махачкала Издательство ДГУ

2019

Газимагомедова И.К.

Методические указания к лабораторному занятию по теме «Развитие млекопитающих». – Махачкала: Издательство ДГУ, 2019. – 28 с.

Пособие содержит методические указания к лабораторной работе «Размножение млекопитающих» по дисциплинам «Биология размножения и развития» и «Эмбриология». Дается подробное описание методики проведения лабораторного занятия. К каждой работе предложены теоретический материал, иллюстрации и таблицы, что позволит студентам на качественно высоком уровне усвоить изучаемый материал.

Предназначено для студентов биологических факультетов.

Издается по решению РИСа ДГУ.

© Газимагомедова И.К., 2019 © Издательство ДГУ, 2019

Лабораторная работа РАЗВИТИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Цели занятия: изучить этапы развития зародыша млекопитающих; научиться распознавать зародыш на стадиях дробления и гаструляции; характеризовать их; понять особенности образования плаценты и других провизорных органов и выполняемые ими функции.

Контрольные вопросы для проверки исходного уровня знаний

1.Тип яйцеклетки млекопитающих.

2.Дробление и тип бластулы млекопитающих. Понятие об эмбриобласте и трофобласте.

3.Способы гаструляции у млекопитающих.

4.Зародышевый и внезародышевый материал: эпибласт и гипобласт.

5.Первичная полоска и борозда, иммиграция и образование зародышевых листков.

6.Провизорные органы млекопитающих.

7.Плацента и ее функции.

Работа 1. Дробление и бластуляция у плацентарных млекопитающих

Задание: используя предложенный теоретический материал и атлас, ознакомьтесь с дроблением и бластуляцией у млекопитающих. Обратите внимание, в какие структуры в дальнейшем преобразуются эмбриобласт и трофобласт.

Зарисуйте бластулу плацентарных млекопитающих в рабочую тетрадь, дайте обозначения к рисунку.

У большинства млекопитающих оплодотворение происходит на стадии метафазы 2 в ампулярной части яйцеводов. Эмбрион млекопитающих на стадии зиготы и до состояния двухслойной бластоцисты свободно плавает в жидкости, заполняющей полость яйцеводов и матки. По мере развития зародыш спускается к

3

матке за счет перистальтических сокращений стенок яйцеводов и движения ресничек мерцательного эпителия.

У плацентарных млекопитающих выработалась более тесная связь зародыша с материнским организмом, которая осуществляется за счет специального органа – плаценты, образуемой тканями как материнского организма, так и зародыша. До начала имплантации эмбрион проходит ряд стадий:

дробление (2–16 бластомеров);

компактизация (16–32 бластомера);

кавитация и формирование бластоцисты (64 бластомера).

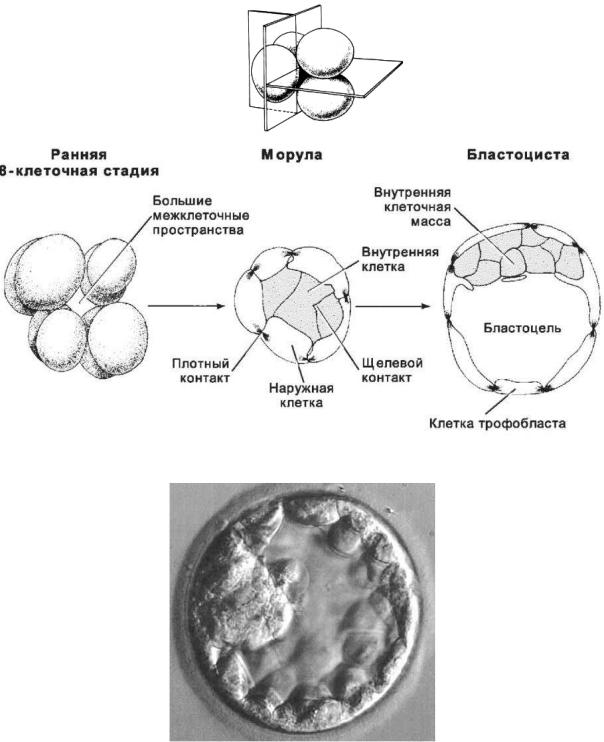

Для плацентарных млекопитающих характерно полное, асинхронное, неравномерное дробление. Асинхронность проявляется, начиная со стадии двух бластомеров. Другой особенностью дробления у млекопитающих является большая продолжительность первых клеточных циклов. Первоначально из вторично олиголецитальной и изолецитальной яйцеклетки образуется морула – первичная бластула без полости («тутовая ягода», из 16 бластомеров). Сначала все клетки морулы имеют округлую форму и почти не связаны друг с другом. Такой эмбрион называ-

ется некомпактизированной морулой. На стадии 16–32 бластоме-

ров происходит компактизация – процесс формирования специализированных контактов и более плотной упаковки клеток. На этой стадии эмбрион состоит из клеток двух типов, формирующих два слоя: наружный – трофобласт и внутренний – эмбриобласт. Еще передвигаясь в яйцеводе по направлению к слизистой матки, зародыш начинает всасывать из полости яйцевода жидкость. Она скапливается между слоями, формируя полость с жидкостью, которая все больше увеличивается. Так стадия морулы переходит в стадию бластоцисты (зародышевого или плодного пузыря) (рис. 1, 2).

Уже через 50–60 ч из оплодотворенной яйцеклетки человека образуется морула, а на 3–4 сутки начинается формирование бластоцисты. Через 5–5,5 суток бластоциста попадает в матку. К этому моменту число бластомеров увеличивается до 107 клеток. Около 2 суток (с 5-х по 7-е сутки) зародыш проходит стадию свободной бластоцисты и, начиная с 7-х суток, происходит внедрение зародыша в стенку матки.

4

Рис. 1. Дробление и бластуляция у млекопитающих (по Гилберту, 1993)

Рис. 2. Бластоциста

Бластоциста состоит:

1)из трофобласта, образующего как бы стенку бластулы;

2)из клеток эмбриобласта, располагающихся внутри;

3)из полости бластулы, заполненной жидкостью.

5

Поверхность бластоцисты неровная, так как трофобласт образует выросты. Эти выросты называются первичными ворсинками трофобласта, они состоят только из клеток самого трофобласта. Трофобласт в последующем войдет в состав плаценты.

Работа 2. Гаструляция и образование провизорных органов у млекопитающих

Задание: ознакомьтесь с теоретическим материалом. Зарисуйте в рабочей тетради схемы этапов гаструляции, используя рис. 3, 4 и 6. Дайте обозначения к рисункам.

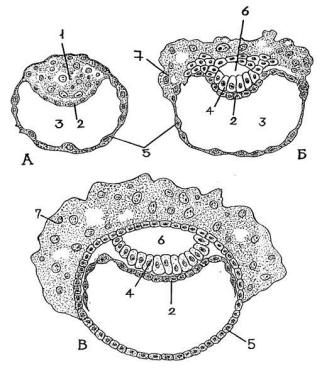

Рис. 3. Образование амниона у зародыша человека (по Карлсону, 1983): 1 – эпибласт, 2 – гипобласт, 3 – бластоцель, 4 – зародышевый эпибласт, 5 – трофобласт, 6 – амниотическая полость, 7 – синцитиальный трофобласт

Гаструляция у млекопитающих и человека совершается в 2 этапа (табл. 1, рис. 3, 4):

1 этап – путем деламинации (расщепления) эмбриобласта образуются листки:

1) нижний – гипобласт или внезародышевая энтодерма. Верхний: эпибласт – зародышевый щиток (пласт клеток,

расположенных в один ряд) и остальные клетки эмбриобласта превращаются во внезародышевую мезенхиму. Подвергается повторной деламинации с образованием:

6

2)– зародышевого эпибласта (источник всех зародышевых листков) и

3)– амниотической эктодермы (внезародышевая эктодерма амниона) (рис. 3).

Зародышевый эпибласт делится на экто- и энтодерму.

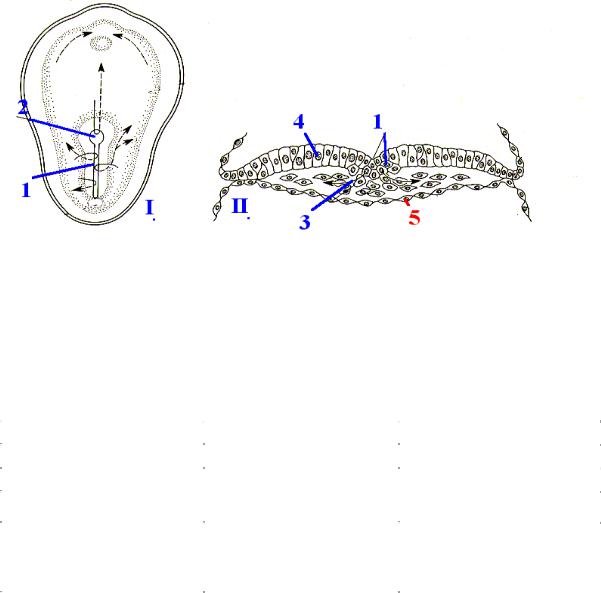

2 этап – иммиграция клеток (выселение, перемещение) с поверхности зародыша вовнутрь для образования мезодермы. Образование мезодермы происходит из клеток первичной полоски. Клетки первичной полоски, образовавшейся в эктодерме, прорастают в пространство между экто- и энтодермой, там разрастаются, образуя мезодерму (рис. 4).

Рис. 4. Клеточные движения в период гаструляции у млекопитающих. А – схема дорсальной поверхности зародышевого эпибласта (эктодерма амниона удалена); Б – поперечный разрез зародыша (по Langman, 1981.).

I – вид сверху, II – поперечный срез зародыша; 1 – первичная полоска, 2 – гензеновский узелок, 3 – инвагинация мезодермальных и энтодермальных клеток, 4 – презумптивная эктодерма, 5 – гипобласт

Таблица 1. Этапы гаструляции млекопитающих

|

1 ЭТАП |

2 ЭТАП |

способ гаструляции |

деламинация |

миграция |

|

ОБРАЗУЮТСЯ |

|

зародышевые листки |

эктодерма, энтодерма |

мезодерма, мезенхима |

|

|

|

|

– |

хорда, нервная трубка, |

осевые органы |

||

|

|

мезодерма, кишечная |

|

|

трубка |

|

|

|

7

провизорные органы |

амнион, |

желточный |

аллантоис, идет форми- |

|

|

мешок, хорион (вто- |

рование плаценты – |

||

|

ричные ворсинки) |

третичных |

ворсинок |

|

|

|

|

хориона |

|

|

|

|

|

|

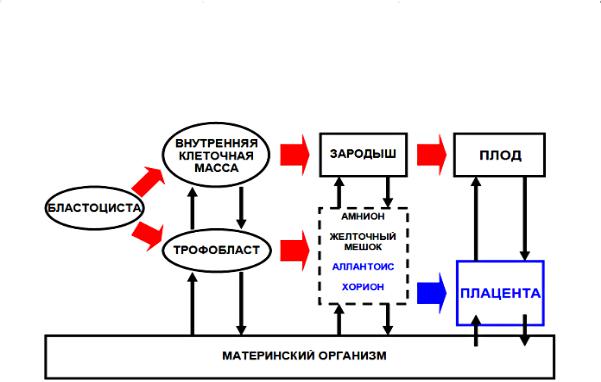

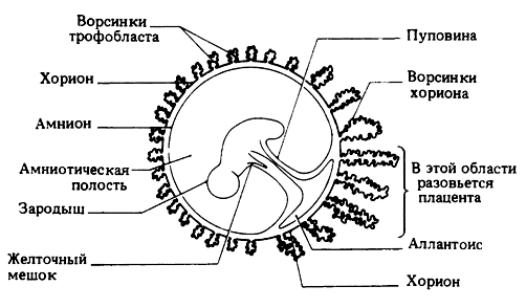

Почти одновременно идут процессы образования провизорных органов (амнион, желточный мешок, хорион).

В поздней фазе гаструляции образуются мезодерма и мезенхима, провизорный орган – аллантоис, и идет дальнейшее образование еще одного провизорного органа – плаценты: формируются третичные ворсинки хориона, которые в последующем соединяются с decidua basalis и формируют плаценту.

Поздняя гаструла переходит в нейрулу: образуются осевые органы – хорда, нервная трубка, кишечная трубка.

Образование хорды происходит из клеток первичного узелка, которые формируются в эктодерме, прорастают в пространство между экто- и энтодермой, там разрастаются вперед и назад, образуя хорду.

Так, у зародыша человека, начиная с 20–21 суток, происходит обособление тела от внезародышевых органов и окончательное формирование осевых органов, дифференциация мезодермы.

Закладка провизорных органов плацентарных млекопитающих

Образование хориона. Хорион образован из трофобласта и внезародышевая мезенхима. Внезародышевая мезенхима подрас-

8

тает к трофобласту и формируются вторичные ворсинки хориона

(рис. 5).

Образование амниона. Над эктодермой скапливается жидкость, которая отодвигает клетки внезародышевой мезенхимы. В результате образуется пузырек, заполненный жидкостью (амниотический пузырек). Клетки эктодермы разрастаются за пределы зародышевого диска и обрастают поверхность амниотического пузырька. Получается амнион. Стенка амниона образована внезародышевой эктодермой и внезародышевой мезенхимой. Внезародышевая эктодерма называется внезародышевой потому, что она находится за пределами зародышевого диска.

Образование желточного мешка. Под энтодермой скапли-

вается жидкость, которая отодвигает внезародышевую мезенхиму. В результате этого образуется пузырек, заполненный жидкостью, называемый желточным пузырьком. Энтодерма разрастается за пределы зародышевого диска, обрастает поверхность желточного пузырька и получается желточный мешок. Его стенка образована внезародышевой энтодермой и внезародышевой мезенхимой.

Образование аллантоиса. Аллантоис образуется как вентральный вырост передней части задней кишки. Он растет кпереди, дорастает до желточного стебелька и в этой области выходит из тела зародыша (рис. 5). Стенка аллантоиса состоит из энто-

дермы и внезародышевой мезенхимы; верхушка мочевого пузыря

– это остатки аллантоиса.

Рис. 5. Провизорные органы млекопитающих

9

Отличительные особенности эмбриогенеза млекопитающих

По особенностям эмбрионального развития млекопитающие подразделяются на три группы: яйцекладущие – низшие звери (утконос, ехидна); сумчатые (кенгуру, сумчатые куница, волк); плацентарные – высшие млекопитающие с внутриутробным развитием плода. Особенности эмбрионального периода развития разных групп млекопитающих представлены в таблице 2.

Отличительными особенностями эмбриогенеза сумчатых животных является формирование трофобласта из внезародышевых клеток на стадии целобластулы. Трофобласт выполняет трофическую функцию, т. к. контактирует со слизистой оболочкой матки. Кроме того, у некоторых сумчатых животных образуется полуплацента, в состав которой входит хорион – ворсинчатая оболочка, связанная с материнским телом и выполняющая трофическую и дыхательную функции.

Таблица 2. Особенности эмбриогенеза млекопитающих

Особенности |

Яйцекладущие |

Сумчатые |

Плацентарные |

|

эмбриогенеза |

|

|

|

|

Яйцеклетка: |

|

|

|

|

по количеству |

полилецитальная |

мезолецитальная |

олиголецитальная |

|

желтка по распо- |

телолецитальная |

телолецитальная |

изолецитальная |

|

лож. желтка |

|

|

|

|

|

|

неполное, диско- |

|

|

|

|

идальное |

|

|

Дробление |

неполное, |

(до 10–12 бласто- |

полное, |

|

дискоидальное |

меров), затем |

неравномерное |

||

|

||||

|

|

полное, неравно- |

|

|

|

|

мерное |

|

|

|

|

|

|

|

Бластула |

дискобластула |

целобластула |

морула |

|

и бластоциста |

||||

|

|

|

||

Гаструла: |

деламинация |

деламинация + |

деламинация + |

|

способ |

(расслоение) + |

иммиграция |

иммиграция |

|

образования |

иммиграция |

|

|

|

|

|

|

|

|

Мезодерма: |

эктодермальный |

эктодермальный |

эктодермальный |

|

способ образования |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Внезародышевые |

амнион, аллан- |

амнион, алланто- |

амнион, алланто- |

|

оболочки |

тоис, серозная |

ис, серозная обо- |

ис, желточный |

|

и органы |

оболочка, жел- |

лочка, желточный |

мешок, хорион, |

|

|

точный мешок |

мешок |

плацента |

10