- •Введение

- •1.2. Определение понятия «система»

- •1.3. Классификация систем

- •1.4. Системы с управлением

- •1.5. Основные определения, характеризующие функционирование и структуру систем

- •1.5.1. Классификация связей

- •1.6. Методы и модели теории систем

- •2.2. Системный подход как общеметодический принцип исследования систем управления

- •2.3. Задачи анализа систем управления

- •2.4. Задачи синтеза систем управления

- •2.5. Принципы системного анализа

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.2. Показатели и критерии качества систем

- •3.3. Показатели и критерии эффективности функционирования систем

- •3.4. Методы качественного оценивания систем

- •3.5. Методы количественного оценивания систем

- •3.6. Метод анализа иерархий

- •3.7. Имитационное моделирование

- •Контрольные вопросы и задания

- •4. Методики анализа целей и функций СУ

- •4.1. Классификация целей

- •4.2. Структуры целей

- •4.3. Автоматизация целевых программ

- •4.4. Дерево целей. Дерево решений

- •Контрольные вопросы и задания

- •5. Системы организационного управления .

- •5.1. Развитие систем организационного управления

- •5.2. Структуры и уровни организации

- •5.3. Проектирование организационных структур

- •Контрольные вопросы и задания

- •6. Системное описание экономического анализа

- •Контрольные вопросы и задания

- •7. Анализ информационных ресурсов

- •Контрольные вопросы и задания

- •Словарь терминов

- •Библиографический список

66

го воздействия. К факторам внешней среды прямого воздействия относятся: поставщики ресурсов (капитала, сырья, трудовых ресурсов, информации); потребители; конкуренты; законы; государственные органы.

К факторам косвенного воздействия относятся состояние экономики, социокультурные факторы, политические факторы, научно-технический прогресс, международные события. Уровень воздействия внешних факторов в каждой организации и в каждой подсистеме одной и той же организации различен . Факторы внешней среды взаимосвязаны и взаимодействуют как между собой, так и с факторами внутренней среды организации.

5.2.Структуры и уровни организации

Вначале ХХ века немецкий социолог Макс Вебер сформулировал основные представления об организации, которую назвал бюрократической. Он считал, что такая организационная форма универсальна и способствует повышению эффективности и промышленных предприятий, и правительственных учреждений, и профессиональных объединений. По Веберу, основными чертами «идеальной» бюрократической организации являются:

-разделение труда на основе функциональной специализации;

-чёткая иерархия власти;

-система правил, определяющих права и обязанности каждого члена организации;

-система процедур, определяющих порядок действия во всех возможных ситуациях;

-игнорирование личных качеств во взаимоотношениях между сотрудниками организации;

-отбор и выдвижение работников на основе их квалификации.

Втаких организациях можно свести к минимуму влияние отдельной личности, поведение которой отличается непредсказуемостью и эмоциональностью, не всегда разумно и может препятствовать эффективной деятельности организации.

Разновидностью рациональной бюрократии является линейнофункциональная организация управления, в основе которой шахтный принцип построения и специализации управленческого процесса по функ-

67

циональным подсистемам. Для каждой из них формируется иерархия служб (шахта), которая пронизывает всю организацию сверху донизу.

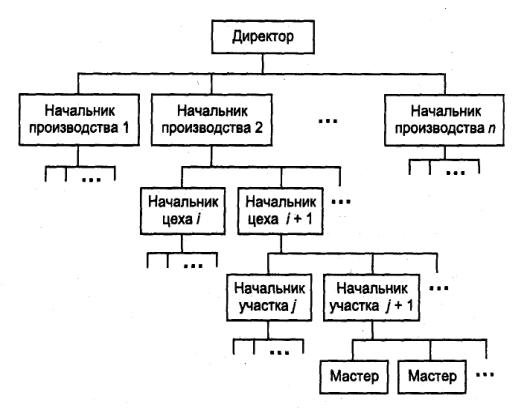

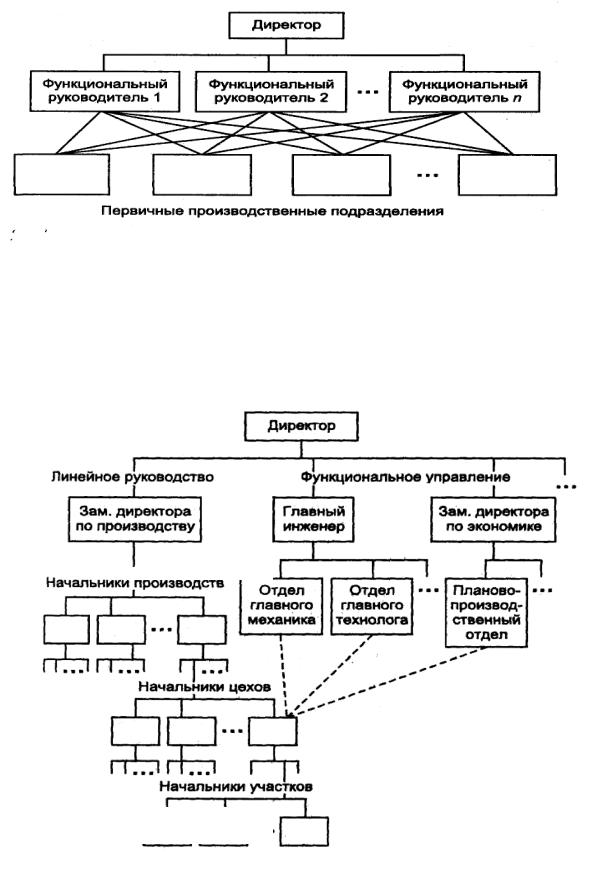

Базовыми видами организационных структур считаются: функциональная, дивизиональная, линейная, линейно-штабная, проектная (про- граммно-целевая) и матричная. Классическими структурами считаются линейная структура и функциональная структура (см. рисунки 9 и 10).

Рисунок 9 ─ Линейная структура

68

Рисунок 10 ─ Функциональная структура

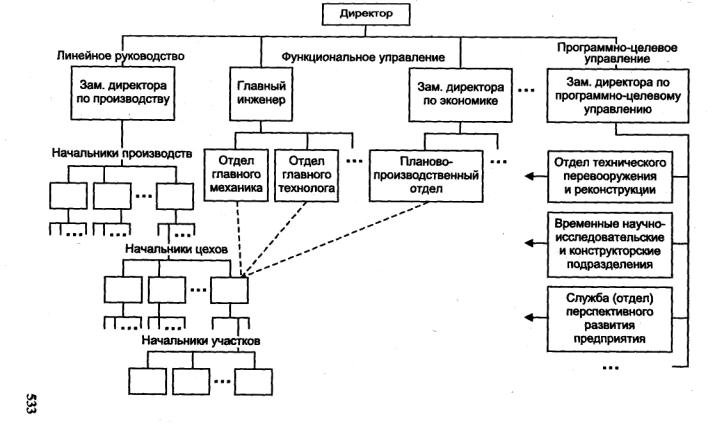

Сочетание линейной и функциональной структур дает линейноштабную структуру (см. рисунок 11).

Рисунок 11 ─ Линейноштабная структура

69

Создание дивизиональных структур связано с ростом организаций и происходит в виде продуктовых, региональных или ориентированных на пользователя структур.

Проектные структуры – это временные структуры, создаваемые для решения конкретной задачи. К разновидностям проектной структуры относятся бригадная и венчурная (инновационная) структуры. Их развитием являются матричные структуры, представленные на рисунке 12.

Дальнейшим этапом модернизации организационных структур являются структуры партисипативного управления, в которых работникам предоставляются права самостоятельного принятия решений, контроля за качеством, формирования рабочих групп и т.д. Примером таких организаций могут быть эдхократические организации. Они возникают в наиболее динамично развивающихся отраслях, ориентированы на нестандартные и сложные работы. В них придаётся большая важность компетенции и знаниям, а не позиции в иерархии.

70

Рисунок 12 ─ Матричная структура

71

Основные тенденции эволюции организационных структур включают децентрализацию и реструктуризацию, диверсификацию операций и ориентацию на рыночные условия, расширение благотворительной, гуманитарной деятельности организации. Для моделей управления в таблице 7 кратко сформулированы направления изменений.

Таблица 7 ─ Направления организационных изменений

Объект изменения |

Современная модель |

Будущая модель |

|

|

|

Организация |

Иерархия |

Сеть |

Структура |

Самодостаточность |

Взаимозависимость |

Ожидания работающих |

Удовлетворение насущ- |

Качественный рост |

|

ных нужд |

персонала |

Руководство |

Автократия |

Целевая ориентация |

Рабочая сила |

Однородная |

Принадлежность к |

|

|

разным культурам |

Работа |

Индивидуальная |

Групповая |

Рынки |

Внутренние |

Глобальные |

Выгоды |

Стоимость |

Время |

Ориентация |

Прибыль |

Потребители |

Ресурсы |

Капитал |

Информация |

Управление |

Совет директоров |

Разные комбинации |

|

|

органов |

Качество |

Достижение заданного |

Бескомпромиссное до- |

|

|

стижении |

|

|

возможного |

Системный подход к изучению организации предполагает рассмотрение её как целостного интегрального образования, состоящего из различных подсистем – экономической, технико-производственной, социальной и управляющей. Ведущей является социальная подсистема, представляющая собой совокупность индивидов, малых и больших групп, профессиональных, статусных, национальных слоёв, неформальных сообществ, объединенных социальными отношениями и специфическими интересами, а также ценности, мотивы и ожидания. Основным фактором социальной жизни является человек, обладающий рядом социальных качеств: принадлежностью к определённой группе, социальным статусом, выполняемыми социальными ролями, интересами и ценностями, системами законов, совокупностью знаний, уровнем культуры и профессиональной подготовкой. Структурными элементами социальной подсистемы являются интгруппы,