УБВ

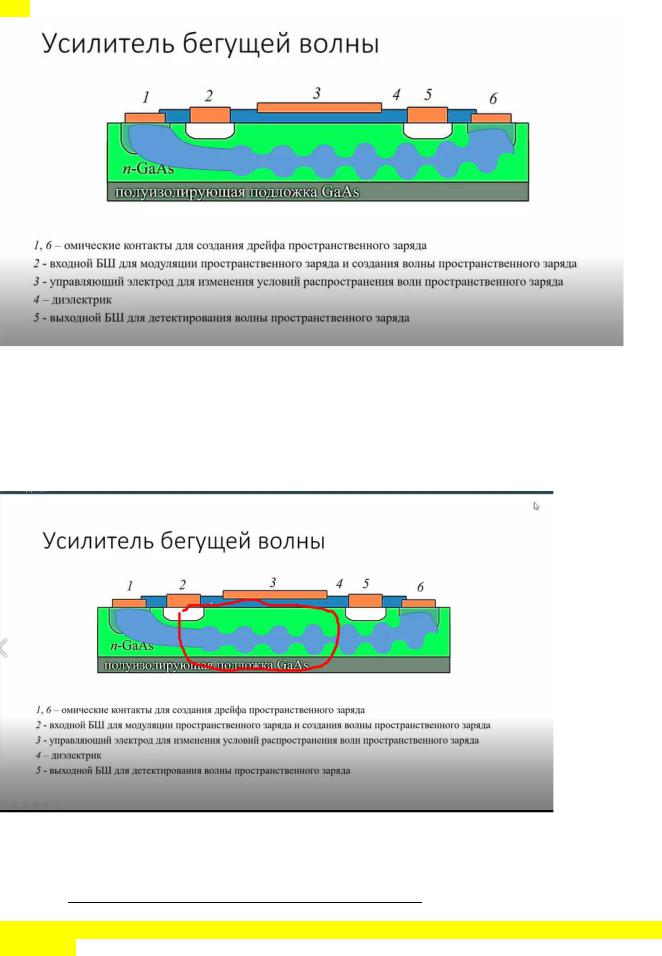

Он состоит из п/п-ой пленки (зелёный прямоугольник). Выращенной на полу изолирующей подложке. Сделали два омических контакта (1,6), подавая разность потенциалов на контакты эти контакты, мы создаём пространственный заряд, который дрейфует (голубая волна) из истока к стоку. Происходит дрейф электронов. Т.е. пространственной заряд движется. Элемент 2 это барьер Шоттки. Подавая на него СВЧ сигнал, мы можем регулировать глубину обеднения и таким образом модулировать поток электронов, движущийся вдоль пленки. Получается волна.

В области (которая выделена красным), за счёт различных эффектов может происходить затухание или усиление. Контакт 5 построен по принципу барьера Шоттки. Он позволяет детектировать волну, превратив ее обратно в электромагнитную, в электрический сигнал по сути. И передать куда-то дальше после того, как произошло усиление. Элемент 3 это элемент для управления коэффициента усиления (рассмотри на след занятии.!!!!!!!!) Пленка сама по себе легированная.

КАК МЫ МОЖЕМ УПРАВЛЯТЬ ГРАНИЦЕЙ ПОТОКА. (в рамках какой модели движется поток электронов)

Сделать это можно при помощи 3го электрода

Помимо того, чтобы использовать толстую или тонкую пленку можем воспользоваться 3м электродом, который отделен от всей структуры диэлектрическим слоем. Т.е. он гальванически отвязан от потока электронов и даже если поток электронов двигался вдоль границы раздела П/П Д/Э электроны все равно нас управляющий электрод не попадали.

Если мы на такой затвор (упр электрод) начинаем подавать отрицательный потенциал, то он, как и в случае с мдп начинает создавать в этой области (под ним и Д/Э) дополнительный изгиб энергетических зон, он будет приводить к тому, что отрицательный потенциал будет загибать энергетическую диаграмму вверх и мы будем делать потенциальный барьер в области для электронов (там, где обедненная). Таким образом электроны будут этим потенциальным барьером отжиматься (отталкиваться) от Д/Э слоя, от управляющего электрода вглубь пленки. т.о. граница потока электронов (полная ПРОСТРАНСТВЕННОГО заряда) будет отделена от границы раздела Дэ ПП (в область п/п -п/п). И мы сможем говорить, что модель распространения свободная. Если мы подаем положительный потенциал, то мы, наоборот, можем притянуть электроны. Создав не потенциальный барьер, а потенциальную яму и электронная, приблизившись будут делаться, а рамках модели жёсткой границы. т.о. можем наблюдать способ электронного управления коэф. усиления такого усилителя, при этом расчетные и экспериментальные измерения показали, что такой усилитель может давать коэф усиления до 30дб, это неплохо.

Можем ли мы сделать очень толстую пленку чтобы получить большой коэффициент усиления, что останавливает: ответ: проблема в создании Толстой пленки в том, что нужно чтобы к нее было минимальное количество дефектов. Чем она больше, тем более дифЕктная.

Ограничивает ток технология. КОЭФФИЦИЕНТ усиления больше, чем карпа беттар все равно не получится. Капа задаётся коэффициент анизотропии поле скоростной характеристикой, бета р это амегар/скорость дрейфа и, по сути, толщина в ней не участвует. Это говорит о том, что максимальный коэффициент усиления от толщины зависеть не будет. От толщины будет зависеть только одно сможете ли вы его достигнуть до того, как диффузия вам начнет все это дело давить.

СЕНИН ВОПРОС Почему мы не можем сделать сколь угодно длинную структуру??

Кусок арсенида Галия с одной стороны (исток типа ) сделаны неоднородность, она начинает создавать колебания концентрации потока электронов движущегося по гаас пластины по объему пленки гаас. Дальше счёт ОДП электронная начинают перераспределяться и электронная формируют домены сильного поля.

Те за счёт ОДП сами себя делать в куче и мы получаем генератор импульсов , диод Гана. Если сделать сколько угодно длинным усилитель волн пространственного заряда то типа неоднородность возникающая за счёт модуляции потока входным барьером Шоттки она будет не просто усиливать колебания а превращать в последовательность импульсов за счёт того что на определенной длине у нас возникнет домен сильного поля. Потом электронная уже будет не перераспределить . Они соберутся в куче и там и будет сидеть и у нас получится на колебание гармоническое а импульс. То пришли электроны то не пришли вообще.

Концентрация длина толщина.

Как связано с дисперсионной характеристикой связаны рабочие характеристики приборов зная график зависимости времени задержки от частоты дня дисперсию как посчитать фчх зная дисперсию, как посчитать потери зная дисперсию, что оказывает на них влияние

ХОД РАБОТЫ

1)Влияние донорной примеси на АЧХ усилителя

2)Влияние толщины плёнки GaAs на АЧХ

3)Влияние расстояния между входной и выходной антеннами на АЧХ

4)Зависимость коэффициента усиления от толщины плёнки при разных частотах

5)Подбор концентрации и толщины плёнки для G = 40 дБ (G = 100). (При частоте 15 ГГц и параметрах κ=-0.1, L = 5 мм, N=2,8*1020 м-3, а = 4,6 мкм отношение амплитуд выходного и входного сигналов равняется 100,001.)

ГРАФИКИ ИЗ ЛАБЫ

1) Влияние донорной примеси на АЧХ усилителя

G, дБ

30

25

20

15 |

|

|

|

|

|

|

|

|

N1=1,6*10^20 м^-3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

N2=5*10^20 м^-3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

N3=8*10^20 м^-3 |

|

5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

5 |

10 |

15 |

20 |

|

|

|||

f, ГГЦ

Рисунок 2 – Зависимость АЧХ УБВ от концентрации примеси

Для перевода из разов в дБ воспользуемся формулой: [дБ] = 10 . Пример: Nd =5*1020 м-3

и f = 3 ГГц: = 10 395,584 = 25,97 дБ

Из рисунка 2, можно судить о влиянии уровня легирования на коэффициент усиления. С

увеличением уровня легирования коэффициент усиления растет. Управление потоком заряженных частиц в УБВ на ВПЗ похоже на управление током в ПТШ. При повышении концентрации примесей происходит повышение эффективности управления, то есть увеличивается крутизна. Это вызывает появление большей зарядовой неоднородности при том же самом воздействии на входную антенну. Таким образом, при увеличении концентрации примесей увеличивается усиление амплитуды электромагнитного поля.

На рисунке 2 видно, что с ростом уровня легирования полупроводниковой плёнки растёт и коэффициент усиления. Это происходит, потому что увеличивается концентрация носителей и проводимость плёнки, релаксационная частота становится больше, и, как видно из формулы

0 |

0 |

0 |

|

|

|

|

(4) |

|

= + |

= |

|

+ . |

|

||

(1+ ) 0 |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

||

постоянная нарастания растёт по модулю (коэффициент анизотропии меньше нуля). Чем больше

концентрация электронов, тем большие амплитуды можно достичь.

Повышение концентрации доноров приводит к увеличению концентрации свободных носителей заряда. ВПЗ формируются из сгустков заряженных частиц, следовательно, при увеличении количества заряженных частиц, произойдет увеличение величины сгустков, что приведет к увеличению волны, а значит и усиление, получаемое в УБВ.

2) Влияние толщины плёнки GaAs на АЧХ.

G, дБ

28,016

28,014 28,012

28,01

28,008

a1=10мкм

28,006

a2=6мкм

28,004

28,002 |

a3=3мкм |

|

|

28 |

|

27,998 |

|

0 5 10 15 20 f, ГГЦ

Рисунок 3 – Зависимость АЧХ от толщины полупроводниковой плёнки

На рисунке 3 представлены графики зависимости АЧХ от толщины полупроводниковой пленки.

Можно заметить, что усиление уменьшается с частотой, это связано с рассеиванием сгустков ВПЗ на дефектах границы. При малых значениях толщины пленки усиливается рассеяние ВПЗ на границах структуры (жесткая граница потока), при оттеснении потока от границы

(квазисвободная граница потока) влияние дефектов уменьшается.

Из рисунка 3 видно, что чем больше толщина пленки GaAs, тем слабее влияние частоты на коэффициент усиления. Это объясняется тем, что в более толстых пленках влияние границы на поток уменьшается, так как реализуется режим свободной границы из-за того, что поток оттеснён от края плёнки

С уменьшением толщины GaAs влияние частоты на коэффициент усиления становится сильнее. Это связано с тем, что в более тонких пленках влияние диффузии больше из-за ограниченного пространства для распространения «сгустков» зарядов.

Плёнки малой толщины соответствуют модели жесткой границы, в которой диффузия на высоких частотах выражена гораздо сильнее, чем в модели свободной границы. Диффузия создает обратную волну, которая распространяется в направлении, противоположном направлению дрейфа электронов, и препятствует их модуляции и усилению.

3) Влияние расстояния между входной и выходной антеннами на АЧХ

G, дБ

35

30

25

20

l1=13мм

l1=13мм

15

l2=8мм

10 |

|

|

|

|

l3=4мм |

|

|

|

|||

5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 5 10 15 20 f, ГГЦ

Рисунок 4 – Зависимость АЧХ от расстояния между антеннами

На рисунке 4 представлены графики зависимости АЧХ от расстояния между антеннами. При увеличении расстояния коэффициент усиления растет. Из-за того, что носители имеют разную скорость, а также стремятся перейти из областей с меньшей концентрацией в области с большей концентрацией, происходит модуляция по плотности. При большем расстоянии между антеннами сигнал фиксированной частоты пройдёт больше периодов, что увеличит модуляцию и, соответственно, приведёт к большему усилению волны (амплитуда волны с каждым периодом будет становиться больше).

На рисунке 4 видно, что при увеличении расстояния между входной и выходной антеннами коэффициент усиления возрастает. Это объясняется тем, что так как коэффициент анизотропии отрицателен, то волна, распространяясь в УБВ, усиливается. Это

происходит из-за разных скоростей носителей, в результате чего электроны из областей с

меньшей концентрацией стремятся в области с большей концентрацией, происходит модуляция

потока по плотности. Чем больше расстояние пройдёт ВПЗ, тем больше поток будет

промодулирован, и тем больше будет амплитуда сигнала на выходе.

Увеличение расстояния между антеннами приводит к лучшей фокусировке ВПЗ, что

приведет к нарастанию ВПЗ в пространстве между антеннами

4)Влияние диффузии на АЧХ

G, дБ

23,62 |

|

|

|

|

|

|

23,6 |

|

|

|

|

|

|

23,58 |

|

|

|

|

|

|

23,56 |

|

|

|

|

|

|

23,54 |

|

|

|

|

|

|

23,52 |

|

|

|

|

|

f1=3ГГц |

23,5 |

|

|

|

|

|

f2=11ГГц |

23,48 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

f3=19ГГц |

|

23,46 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

23,44 |

|

|

|

|

|

|

23,42 |

|

|

|

|

|

|

0 |

2 |

4 |

6 |

8 |

10 |

12 |

а, мкм

Рисунок 5 – Зависимость коэффициента усиления от толщины плёнки при разных частотах

На рисунке 5 представлены графики зависимости коэффициента усиления от толщины плёнки

при разных частотах. Из-за влияния диффузии, по мере роста частоты коэффициент усиления

уменьшается. Но при этом по мере роста толщины пленки коэффициент усиления растет. Это

связанно с тем, что влияние границы на поток начинает уменьшаться, т.к. в толстых пленках

поток отстает от верхней границы полупроводниковой пленки. В тонких же пленках из-за

ограниченного пространства для распространения «сгустков» зарядов, диффузия влияет сильнее.

Из чего можно заключить, что большее усиление на высоких частотах мы получим при более

толстой пленке. Чтобы «отодвинуть» от границы поток в структуре УБВ есть управляющий

электрод.

На Рис. 6 видно, что на малых частотах усиление практически линейно зависит от значения толщины плёнки. При увеличении частоты при малых толщинах плёнки усиление значительно падает, т.к. при малой толщине плёнки мы получаем жёсткую границу потока. В этом случае диффузия подавляет коэффициент усиления. При переходе к квазисвободной границе (толщина а становится больше) диффузия оказывает меньшее влияние. Квазисвободная граница допускает поперечное размытие потока. В этом случае снижается влияние диффузии в продольное размытие сгустка заряда. Максимальное усиление на более высоких частотах можно получить в модели квазисвободной границы, т.к. в этом случае коэффициент диффузии меньше. В то время как на более низких частотах лучше использовать модель жесткой границы.

Из рисунка 5 видно, что с увеличением частоты коэффициент усиления уменьшается, так как возрастает влияние диффузии. При этом с ростом толщины плёнки значение G увеличивается, потому что влияние границы на поток начинает уменьшаться. Мы можем считать, что при

толстых плёнках наблюдается свободная граница, ибо поток, можно сказать, оттеснён от верхнего края полупроводниковой плёнки. Модель свободной границы предусматривает наличие поперечной составляющей диффузионного тока. В жёсткой границе существует только продольная составляющая, что плохо сказывается на постоянной нарастания. Это объясняется тем, что свободная граница допускает поперечное размытие потока за счёт диффузии, в результате чего снижается вклад диффузии в продольное размытие сгустка.

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что получить наибольшее усиление на высоких частотах возможно при свободной границе. Для этого в структуре УБВ присутствует управляющий электрод, с помощью которого поток отодвигается от границы.

Модель жесткой границы реализуется при малой толщине пленки, когда поток электронов не оттеснен от границы. Именно тогда и появляется сильная зависимость коэффициента усиления от частоты, что объясняется уменьшением объема сгустков заряда. Также здесь существует сильная зависимость коэффициента диффузии от частоты, что также влияет на усиление.

В модели свободной границы, которая проявляется при больших толщинах пленки GaAs, коэффициент усиления не зависит от частоты и постоянен при дальнейшем увеличении толщины пленки, а также практически не зависит от диффузии. Поэтому здесь также можно получить наибольшее усиление.

При толщинах плёнки больше 6 мкм, вне зависимости от частот, на которых мы используем УБВ, практически полностью перестаёт сказываться диффузия, т.е. происходит переход от жесткой границы к свободной. Т.е. электроны, в силу толщины плёнки и наличия большего свободного пространства, оттесняются от границы п/п в объём плёнки. При одинаковой толщине коэффициент усиления меньше на более высоких частотах. За меньший период сгусткам пространственного заряда сложнее сформироваться. Вследствие наличия градиента концентраций («сгустков» и «разрежений») происходит размытие сгустков. На низких частотах есть достаточное время, чтобы сформировался пространственный заряд, т.н. «сгусток», достаточной плотности. Он размывается вследствие диффузии относительно не сильно, тогда как на заряд меньшей плотности диффузия будет влиять заметно сильнее, что и отображает приведённая выше зависимость.

УСТРОЙСТВО

ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ конструкция: есть пленка, на нее уложены дыа провода в которых может протекать Эл ток. По проводам

бежит переменный тока, он создаёт переменное магнитное поле, оно шатает магнитные моменты в ферромагнетной пленке, а они представляющие собой колебания начинают предоставлять собой волну. Бегут справа налево, они шатают магнитное поле, оно наводит электрический ток во второй антенне и таким образом можем снять сигнал.

Но нужно помнить о внешнем магнитном поле я оно может быть направлено куда угодно)

L, -толщина. Если подставить в уравнение набор волновых чисел, то получится первый график амега от к.

Основная рабочая характеристика фазовращателя это зависимость набега Фазы от частоты (фчх) . Если надо повернуть фазу на пи пол пи то надо выбрать частоты или сделать таким образом устройство.

Как получить величины набега Фазы дня дисперсионную ХАРАКТЕРИСТИКу???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Набег фазы это к на* д (д расстояние между входной и выходной антенной)

Те на каждый грубо говоря микрон распространения набегает какая-то фаза, потом мы берём эту величину и умножаем на сколько микрон между входной и выходной антенной и получаем сколько набежала фаза. Дарина обычно фчх строится как фаза от частоты (справа). Те, зная дисперсию (в виде к = эф от амега) выворачиваем ее наизнанку получаем к от амега и потом умножаем на д и получаем фчх фи (амега).

Если если посчитать толщиу структуры, которая нужна для того, чтобы получить условно набег Фазы дар пи. Подставляем два пи налево справа ну пусть мм вместо д и подставляем налево и выражаем какую нам надо выбрать толщину пленки Вместо уравнения дисперсии можно написать любое, но всегда для этих волн фаза будет находится как

произведение волнового числа на расстояние, которое пробегает волна!!!!!!!!!!!!!

ФИЛЬТР!!!

Фильтрация вполне осуществляется за счёт того, что определенные частоты через устройства могут проходить другие нет.

Если говорить о волнах намагниченности ограничения возникает за счёт максимального волнового числа, которое способно почувствовать или возбудить антенна. Оно рассчитывается по формуле: 2пи на дубль в , где дубль в это ширина элемента возбуждения. Чем он уже, тем меньше к тем шире диапазон. Нижняя граничная частота определяется к =0 Верхняя к максимальным. И подставляя их ( кмакс и к мин) в нижнее уравнение можно определить полосу пропускания.

ЛИНИЯ ЗАДЕРЖКИ

определяет сколько времени сигнал распространяется в структуре. Геометрическая конструкция такая же как ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ и фильтра. Но сигнал попав в такую структуру будет распространяться некоторое время и время которое он будет распространяться будет определяться расстоянием между входной и выходной антенной и групповой скоростью (скоростью с которой распространяются импульс) Групповая скорость всегда находится из выражения д амега/ по д к!!! (Первая производная амега по к) если мы понимаем что в какой то части дисперсии ХАРАКТЕРИСТИКа имеет линейный характер то можно д амега по ДК перейти к дельта амега/дельта к.

Те у нас есть дисперсия, взяв производную от этой дисперсии мы получаем график зависимости групповой скорости от частоты, ( из выражения производной скорости где) а поделив расстояние между антеннами на величину групповой скорости получаем график зависимости времени задержки от частоты По сути эта характеристика (т от частоты ) и черрчения основной рабочей характеристикой линии задержки. Если дисперсия имеет линейный характер, производная спускается до простого отношения дельта амега к дельта к и по сути на этом участке групповая скорость перестает меняться, становится по стоянной значит и постоянное время задержки.!!

ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ На частоте 5 гиг поворачивал на две пи, мы должны взять и прикинуть какая есть дисперсия, находим

плану толщиной 5мкм и магнитики позволяющие создавать поле в 1к Эрстед. Меряем намагниченность насыщения пленки, она тех процессом задана. Оказывается что она 1500 , подставляем в выражение [Изображение 483.jpg]

И оно даёт характеристику частота от волгово но числа. Те зная все характеристики приборов и волноведущей среды мы можем построить просто подставив в фотокамеры дисперсионную ХАРАКТЕРИСТИКу .

Ближе набег Фазы больше????

К от амега это и есть формула амега квадрат (формула связывающая волновое число и частоту).

1. Объясните причины возникновения ОДП (отрицательной диф подвижности) в ТПС (тонкопленочных пп структурах) GaAs

У некоторых полупроводниковых материалов, например у GaAs и InP, имеется область отрицательной дифференциальной подвижности в зависимости скорости носителей от поля. Образец такого полупроводника в виде короткого бруска с омическими контактами генерирует колебания тока, когда приложенное напряжение превышает некоторый критический уровень. Это

явление объясняется переносом электронов из состояния с высокой подвижностью в состояние с малой подвижностью.

Процесс переноса электронов можно понять из диаграммы энергия — импульс для полупроводника. Материалы, способные генерировать колебания Ганна, обладают центральным провалом («долиной») зоны

проводимости (минимум которой соответствует краю зоны проводимости, определяющему верхнюю границу запрещенной зоны). Центральный провал окружен симметрично расположенными боковыми провалами, энергетический минимум которых находится выше минимума центрального провала.

Колебания тока возникают вследствие того, что подвижность электронов в боковых провалах намного меньше, чем в центральном провале. Таким образом, при низких значениях электрического поля, когда практически все электроны проводимости находятся в центральном провале, они дрейфуют со скоростью, пропорциональной величине поля, и имеют высокую подвижность.

Когда величина поля растет, электронам сообщается большая кинетическая энергия, пока при некотором пороговом поле по отношению к разности энергии между минимумами в боковых провалах и в центральном провале не появится большая вероятность обнаружения значительной части электронов в боковых провалах. Эти электроны тогда находятся в состоянии с низкой подвижностью и большей эффективной массой. При дальнейшем увеличении поля большее число электронов переносится из состояния с высокой подвижностью в состояние с низкой подвижностью, а это означает, что при увеличении поля средняя скорость дрейфа популяции электронов падает. Это объясняет наличие области отрицательной дифференциальной подвижности. Когда поле достаточно высоко, для того чтобы практически все электроны оказались в боковых провалах, скорость насыщается до предельной скорости дрейфа.

Арсенид Галия хорош тем, что к него есть так называется область отрицательной дифференциальной подвижности. ООДП возникает из-за то го что арсенид Галия является прямозонным полупроводником с несколькими долинами.

Энергетическая ДИАГРАММа арсенида Галия.

По мере того, как мы подаем на арсенид галия потенциал, и заряжаем электроны, находящиеся внизу (в валентной зоне). Электроны начинают приобретать энергию достаточную для того, чтобы преодолеть запрещённую зону и попасть в зону проводимости (наверх). При этом зона проводимости у арсенида галия состоит из двух долин. Нижняя долина имеет более крутые склоны. Верхняя долина более высокоэнергетиченая более пологая.