ИОГП учебный год 2022-23 / ИГПР - ответы к зачету

.pdf

Распоряжение "крестьянскими землями" было ограничено целым рядом факторов, одним из важнейших была община. Она осуществляла передел (обмен) земельных наделов, распределяла тяжесть налогообложения и повинностей, могла стать наследницей имущества, контролировала договорные и обязательственные отношения своих членов. Земельные наделы передавались по наследству сыновьям, но распоряжение ими было ограничено земельными правами общины.

34. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕФОРМЫ В РОССИИ СЕРЕДИНЫ XVI В.: АДМИНИСТРАТИВНАЯ, ПРАВОВАЯ, НАЛОГОВАЯ, ЦЕРКОВНАЯ.

Реформа централизованного управления. Расширение территории государства в первой половине XVI века потребовало увеличения штата государственных служащих и создания новых органов управления в столице. Приказы появились ещё до воцарения Ивана IV, но именно в годы его правления они были объединены в единую систему с подчинением царю, Боярской Думе и земскому собору. Приказы могли иметь разные названия – палата, изба, двор, дворец, треть. Например, на приказ Казанского дворца было возложено управление новыми территориями на востоке и юго-востоке государства.

Налоговая реформа. Судебник 1550 года ввел новую единицу сбора налогов. Она стала называться большой сохой, её размеры зависели от качества земли. Дворяне получили налоговые льготы по сравнению с духовенством и крестьянством. Черная (крестьянская) соха = 400 четвертей, церковная – 600, служилая (для дворян землевладельцев) – 800 (1 четверть — 0,273135 га). Такой порядок сбора налогов просуществовало до 1670-ых годов.

Церковная реформа. Её проведением занимался митрополит Макарий с 1551 года. В комплексе законов для церкви, которые получили наименование “Стоглав”, разъяснялись вопросы касательно церковного землевладения и проведения службы. Государство усиливало контроль над церковью, например, ей запрещалось приобретать новые земли без донесения об этом верховной власти. В городах создавались книжные училища, таким образом, церковная реформа повышала и уровень образования населения. https://иван4.рф/реформы/церковная-реформа/

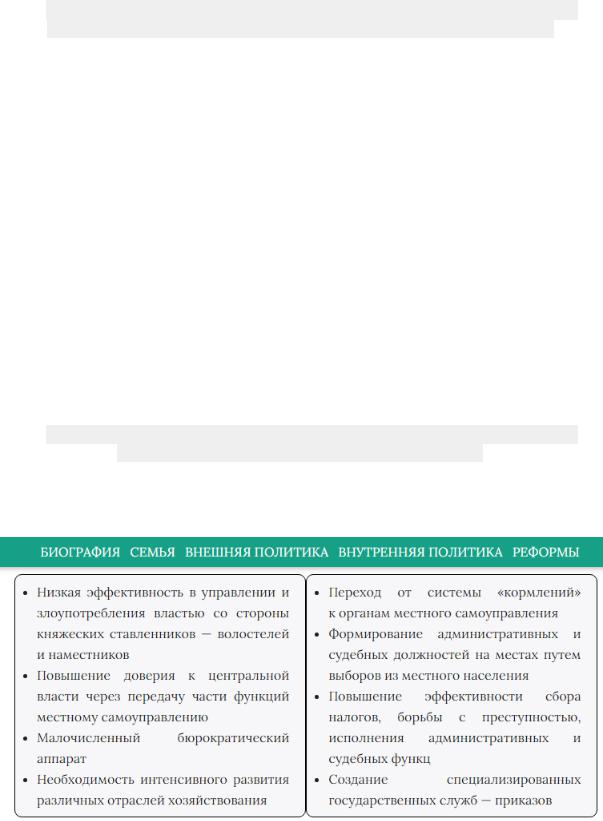

35. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕФОРМЫ В РОССИИ СЕРЕДИНЫ XVI В.: ЗЕМСКАЯ, ГУБНАЯ, ВОЕННО-ФИНАНСОВАЯ.

Губная реформа. Её проведение началось ещё в период регентства Елены Глинской за 10 лет до коронации Ивана IV. Цель реформы заключалась в том, чтобы процедуры преследования и наказания преступников и прочих “лихих людей” передать служилым людям. Этим должны были заниматься средние и мелкие дворяне, зажиточные крестьяне, мещане.

До реформы ситуация на местах с судопроизводством была неудачная и создавала возможности для злоупотреблений со стороны наместников и волостелей. После вынесения приговора они получали всё имущество осужденного и платили небольшое вознаграждение

51

доносчику. Был ещё и такой аспект – община местности, на которой совершено преступление, обязалась выдать виновного или заплатить виру (штраф).

Из-за неспособности наместников заниматься розыском, судом и наказанием, власти изменили порядок работы. В городах эти обязанности были переложены на приказчиков, а в уездах

– на губных старост. Перечисленные должности являлись выборными, их занимали представители местного дворянства. Помощь им стали оказывать “целовальники”, которых также выбирали из среды мещан или зажиточных крестьян.

По итогам проведения реформы следствие стали вести лица, заинтересованные в результате своей работы по поимке преступников. К старостам и целовальникам предъявлялись высокие требования – имущественный ценз и уровень грамотности. Найти людей на новые должности оказалось непросто, ведь работа была беспокойная и неоплачиваемая. Государство не платило ни копейки старостам. Дворянство на местах шло на различные хитрости, например, могло выдвинуть на должность пожилого человека. Источником по данной реформе являются губные грамоты, первая из них датирована 1539 годом. Проведение реформы заняло почти 20 лет, по всему царству её завершили к 1556 году. Губой стал называться судебный округ, его деятельность контролировал созданный властями в Москве Разбойный приказ.

Земская реформа. Основу этой реформы заложил новый Судебник 1550 года. Горожане и крестьяне были наделены правом на отзыв наместника и замену его старостой, которого избирали на месте. Наместник до проведения реформы получал содержание в виде “кормления”. Его, согласно новому порядку, следовало выплатить в государственную казну. Эта реформа прошла быстрее в северных районах среди государственных крестьян, а в южных районах, где преобладало помещичье землевладение, она проводилась медленнее. Согласно земской грамоте, вводились такие новые должности: земские и выборные старосты, излюбленные головы, суди и старосты.

Военные реформы Ивана IV Грозного — комплекс мер, проведенных в период 1550-1571 годов, для увеличения эффективности и численности войсковых соединений, закладывания основ будущей регулярной армии, улучшения субординации между военачальниками и общей координации армии.

Успешность военных реформ Ивана Грозного обеспечила взятие Казани в 1552 году, штурм ряда крепостей во время Ливонской войны и разгром направляющегося для разграбления Москвы крымско-татарского войска в битве при Молодях 1572 года. https://иван4.рф/реформы/военная-реформа/

1550 год — создание первых стрелецких полков. Сначала стрельцов было 3000, к концу правления Ивана IV их численность выросла.

Ограничение местничества. В июле 1550 года царь приказал боярам и воеводам нести службу “без мест”, то есть без учёта знатности рода. Это привело к повышению единоначалия в армии.

Создание “ближнего войска”. Вблизи Москвы землю получили около 1000 детей боярских. Впоследствии они стали своеобразным кадровым резервом.

В1556 было принято новое Уложение о службе.

В1571 издан первый в истории России Пограничный устав.

Денежная реформа. Эту реформу тоже можно отнести к правлению Ивана IV, хотя её провели в годы регентства Елены Глинской. Причиной её проведения был начавшийся денежный кризис. По мере роста товарооборота, денег требовалось больше, а своих запасов драгметаллов было мало. Следовательно, росло количество фальшивомонетчиков. Власть пошла на решительные меры – изъятие старой монеты и дальнейшая её перечеканка по единому стандарту. В результате основной денежной единицей в обращении стала копейка. На этой серебряной новгородской монете чеканили изображение всадника с копьём.

36. СУДЕБНИКИ XV-XVI ВВ.: ЦЕЛИ ПРИНЯТИЯ, ИСТОЧНИКИ, СИСТЕМАТИКА ПРАВОВЫХ НОРМ.

Потребности в систематизации и кодификации многочисленных правовых актов, скопившихся к концу XV в., вылились в работу по составлению первых общерусских правовых сводов — Судебника 1497 г. (великокняжеского) и Судебника 1550 г. (царского).

52

Судебник 1497 г. — первый общерусский свод законов — был утвержден великим князем Иваном III и Боярской думой в сентябре 1497 г. Судебник основывался на нормах Русской Правды, Псковской судной грамоте, нормах обычного права, уставных грамотах и судебной практике + литовского законодательства

Преследовал две главные цели:

— распространить юрисдикцию великого князя на всю территорию централизованного государства;

— ликвидировать правовые суверенитеты отдельных земель, уделов и областей.

Для содержания характерны следующие особенности:

•нормы права излагались без четкой системы;

•открыто закреплялись привилегии господствовавшего сословия;

•устанавливалось неравное положение зависимых сословий.

Уже в структуре первого Судебника отмечается определенная систематизация материала, однако нормы материального (гражданского и уголовного) права еще не выделялись из массы статей, относящихся к процессуальному праву, а их в Судебнике было большинство.

Содержание Судебника 1497 г. распадается на 4 части:

1.статьи, в которых регламентировалась деятельность центрального суда, нормы уголовного

права.

2.статьи, относящиеся к организации деятельности местных, областных судов,

3.статьи по гражданскому праву и процессу

4.статьи дополнительные, по судебному процессу.

Судебник 1550 (царский судебник) был принят Земским собором.

Почти полностью повторяет структуру первого, НО делит свой материал на 151 статьи или главы и не использует заголовков (которые в первом Судебнике часто не соответствовали содержанию). Подвергает материал более строгой систематизации: статьи по гражданскому праву сосредоточены в одном отделе (ст. 76—97), кодификатор специально предусматривает порядок пополнения Судебника новыми законодательными материалами (ст. 98) и т.п.

!!!— Более подробную регламентацию получили судебный процесс, уголовно-правовые

иимущественные отношения.

Усиливались черты розыскного процесса, был расширен круг субъектов преступления, а тяжесть наказания была поставлена в зависимость от социальной принадлежности. Законодатель разработал формы вины, было введено положение о том, что закон не имеет обратной силы.

Новых статей насчитывается более 30, третья часть всего Судебника. К наиболее важным

нововведениям относились:

-запрет выдачи тарханных грамот и указание на отзыв уже выданных грамот;

-провозглашение принципа закон не имеет обратной силы, выраженного в предписании впредь все дела судить по новому Судебнику;

-процедура дополнения Судебника новыми материалами.

-установление строгих уголовных наказаний судьям за злоупотребление властью и неправосудные приговоры;

-подробная регламентация деятельности выборных старост и целовальников в суде наместников, «судных мужей» в процессе.

-Конкретизирует виды наказаний (для Судебника 1497 г. в этом отношении была характерна неопределенность) вводя новое — тюремное наказание.

-Вводит новые составы преступлений (например, подлог судебных актов, мошенничество и др.) и новые гражданско-правовые институты (подробно разработан вопрос о праве выкупа вотчины, уточнен порядок обращения в холопство).

НО не полностью отражал тот уровень, которого достигло русское право XVI в.

Судебник довольно мало внимания уделил развитию гражданского права, в значительной мере базировавшегося на нормах обычного права и юридической практике.

37.РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В РОССИИ В XV-XVI ВВ.

ВXV—XVI вв. гражданско-правовые отношения выделяются в особую сферу и их регулирование осуществляется специальными нормами, включенными в различного рода,

53

сборники (грамоты, судебники и пр.). Нормы отражали и регламентировали процесс развития товарно-денежных и обменных отношений + феодальной эксплуатации, основывающейся на различных формах земельной собственности (вотчинной и поместной).

Субъектами являются как частные, так и коллективные (община, монастыри и др.) лица — должны были удовлетворять определенным требованиям, например, достижение установленного возраста, соц. и имущ. положение.

Основные способы приобретения вещных прав: захват (оккупация), давность, находка,

договор, пожалование — сложный комплекс юридических действий (выдача жалованной грамоты, запись в приказной книге, "обыск", заключавшийся в публичном отмере земли). Раздачу земли осуществляли уполномоченные на то приказы.

Договор в XV—XVI вв. — один из самых распространенных способов приобретения прав на имущество. Широкое распространение получает письменная форма сделок, оттесняющая на второй план свидетельские показания. Договорные грамоты в сделках о недвижимости приобретали законную силу после их завершения в официальной инстанции, контроль государства за этой процедурой усилился после введения писцовых книг.

Основные формы земельной собственности :

-вотчина (наследственное землевладение). Делились на несколько видов в соответствии с характером субъектов (дворцовые, государственные, церковные, частно-владельческие) и способами их приобретения (родовые, выслуженные, купленные).

-поместье (условное землевладение).

Для родовых вотчин устанавливался особый порядок приобретения и отчуждения: эти сделки осуществляются с согласия всего рода. Но к XVI в. родовые права на имущество стали ограничиваться правом родового выкупа и правом родового наследования. Изначально право родового выкупа распространялось только на имущества, отчужденные посредством возмездных сделок: купли-продажи, залога, мены и лишь позднее стало распространяться на безвозмездные сделки с родовыми имуществами (дарение, завещание и др.).

Что касается купленных вотчин, субъект собственности — семья (муж и жена). Они приобретены супругами совместно и на их общие средства. Правовой статус жалованной вотчины зависел от ряда конкретных факторов. Чаще всего круг правомочий вотчинника определялся в жалованной грамоте. Она являлась и формальным подтверждением его законных прав на имущество. В целом же на практике пожалованные вотчины приравнивались к купленным.

Поместные наделы жаловались из княжеских (дворцовых) земель лицам, непосредственно связанным с княжеским дворцом и службой князю («слугам под дворским», княжим мужам, дворянам).

! — Термин «поместье» впервые использован в Судебнике 1497 г. Поскольку поместье выдавалось за самые различные виды службы возникла необходимость введения определенного эквивалента для оценки этих заслуг.

Объектом являются не только пахотные земли, но и рыбные, охотничьи угодья, городские дворы и т.п. Постепенное истощение земельного фонда, предназначенного для поместных раздач, заставило государство соответственно увеличивать денежную долю поместного оклада за счет сокращения земельных наделов.

Обязательственное право XV–XVI вв. развивалось по линии постепенной замены личностной ответственности по договорам имущественной ответственностью. при заключении договора займа закон запрещал должникам служить в хозяйстве кредиторов. Прослеживаются попытки законодателя по-новому рассматривать и договор личного найма, долгое время бывший источником личной кабальной зависимости для нанимающихся. Близким к сфере обязательственных отношений был институт залога (происходила не передача обязательства, а передача прав на имущество).

Залог выражался в переходе на залогополучателя прав владения и пользования имуществом залогодателя, но без полного перехода права собственности на вещь. Залог отличался от купли-продажи еще тем, что закладная могла превратиться в купчую не в момент заключения договора, а только в момент истечения его сроков, при просрочке.

54

ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ При заключении договора являлась свобода воли и волеизъявления договаривающихся сторон, НО это условие часто не выдерживалось как практикой, так и законодательством. Вместе с тем закон предоставлял стороне, воля которой была ущемлена, возможность оспорить такую сделку в течение короткого срока. Закон признавал недействительной сделку, заключенную в состоянии опьянения или под действием обмана. Само понятие обмана довольно подробно определялось в законе, причем преимущественно с уголовно-правовой точки зрения: мог быть установлен обман в отношении тождественности лица, заключившего сделку, права заключать эту сделку, относительно самого предмета сделки.

Прекращение обязательства связывалось: с его исполнением, с неисполнением в установленные сроки, в некоторых случаях – со смертью одной из сторон.

Срок исполнения оговаривался сторонами при заключении договора, при особых обстоятельствах он мог быть продлен распоряжением представителя власти. Так, лицам, пострадавшим от разбоя, выдавались «полетные грамоты», в которых устанавливалась отсрочка платежей по долгам, причем для должников положение менялось и в том случае, если в числе пострадавших оказывался и их кредитор

В сфере наследственного права в XV–XVI вв. наблюдается тенденция к постепенному расширению круга наследников и правомочий наследодателя.

Наследники по завещанию могли предъявлять иски и отвечать по обязательствам наследодателя только при наличии оформленного завещания, подтверждающего эти обязательства («доклады» и «записи»). Наследники же по закону искали и отвечали по таким обязательствам «без докладу» и «без записи». Основной круг наследников по закону включал сыновей вместе с вдовой.

не все, лишь те, которые оставались на момент смерти отца в его хозяйстве и доме.

Братья получали равные доли наследства и имущества, отвечая по отцовским обязательствам (от лица всей семьи) и расплачивались по ним из общей наследственной массы.

При наличии сыновей дочери устранялись от наследования недвижимости (Судебник 1497 г.), однако в рассматриваемый период они постепенно начинают допускаться к законному наследованию вотчин. Приданое дочерям комплектовалось как «часть на прожиток» – выделялось из комплекса родовой недвижимости. Первоначально эта доля отрезалась только от государственных земель, находившихся во владении отца, т.е. поместий.

Распоряжение «крестьянскими землями» было ограничено целым рядом факторов, одним из важнейших была община. Осуществляла передел (обмен) земельных наделов, распределяла тяжесть налогообложения и повинностей, могла стать наследницей имущества, контролировала договорные и обязательственные отношения своих членов. Земельные наделы передавались по наследству сыновьям, но распоряжение ими было ограничено земельными правами общины.

Семейное право в XV—XVI вв. в значительной мере основывалось на нормах обычного права и подвергалось сильному воздействию канонического (церковного) права. Юридические последствия мог иметь только церковный брак. Для его заключения требовалось согласие родителей, а для крепостных – согласие их хозяев. «Стоглав» определял брачный возраст: для мужчин – 15 лет, а для женщин — 12 лет. «Домострой» (свод этических правил и обычаев) и «Стоглав» закрепляли власть мужа над женой и отца над детьми. Устанавливалась общность имущества супругов, но закон запрещал мужу распоряжаться приданым жены без ее согласия. Влияние обычая сказывалось на такой особенности имущественных отношений супругов, как семейная общность имущества. При этом общее право супругов распространялось на имущество, предназначенное на общие цели семьи, а также на имущество, совместно приобретенное супругами в браке. Независимо от источника (принесенное супругами в семью или совместно нажитое в браке) семейное имущество подлежало сохранению и последующей передаче детям-наследникам.

Имущество, ранее принадлежавшее одному из супругов меняло свой характер и становилось общим. В интересах общего семейного бюджета, чтобы гарантировать сохранность приданого, принесенного женой, муж вносил своеобразный залог – «вено», обеспечивая его третьей частью своего имущества. После смерти мужа вдова владела веновым имуществом до тех пор, пока наследники мужа не выплачивали ей стоимость приданого.

55

После XV в. актом, обеспечивающим сохранность приданого, становится завещание, которое составлялось мужем сразу же после заключения брака. Имущество, записанное в завещании, переходило к пережившей супруге, чем и компенсировалась принесенная ею сумма приданого. В случае смерти жены к ее родственникам переходило право на восстановление приданого. При отсутствии завещания переживший супруг пожизненно или вплоть до вступления во второй брак пользовался недвижимостью, принадлежавшей покойному супругу. В течение брака приданое оставалось в общем распоряжении супругов. Общность имущества подтверждал также установленный порядок распоряжения им, при котором все заключавшиеся с этим имуществом сделки подписывались одновременно обоими супругами.

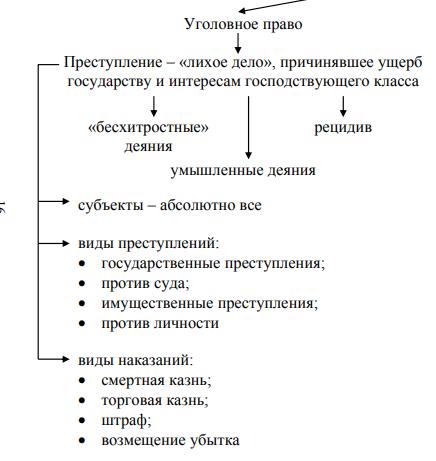

38. УГОЛОВНОЕ ПРАВО ПО СУДЕБНИКАМ XV-XVI ВВ.

Существенные изменения, отражающие обострение противоречий феодального общества и усиление классовой борьбы. Судебник трактует понятие преступления отлично от Русской Правды, но примерно аналогично Псковской Судной грамоте. Под преступлением понимались действия, которые угрожали государству или господствующему классу в целом, потому запрещались законом под страхом жестоких наказаний. Судебник дает термин для обозначения преступных деяний -

лихое дело. Элементы состава (из “новинок”):

1.Субъект - любой человек (включая холопа!). Появился новый субъект - ве́домый ли́хой человек - особо опасный преступник. Лихим может быть признан любой, хотя бы и не совершивший конкретного деяния, но представляющий угрозу господствующему классу. Виновность оговоренного подтверждалась крестным целованием (присягой) 5-6 оговаривающих его “добрых людей”. Некоторые исследователи считают лихими людьми исключительно рецидивистов.

2.Известен рецидив, который наказывается смертью (кража во второй раз).

Усложнение системы преступлений в соответствии с изменением понятия преступления. По сравнению с ПСГ рода преступлений не поменялись, однако есть изменения в конкретных составах.

I) Государственные преступления - данный род преступлений карался смертной казнью.

1.Крамола - деяние, совершаемое в большинстве случаев представителями господствующего класса. Примеры: отъезды князей и бояр, пытавшихся сохранить свою самостоятельность; измена, заговоры и восстания и т.п. действия, направленные против великокняжеской власти.

2.Подым - крайне спорное понятие: 1) поджог дома, двора (самая слабая версия); 2) шпионаж или разглашение секретных сведений; 3) укрытие от властей под чужим именем в связи с незаконными промыслами, неуплатой торговых податей; 4) поднятие, возбуждение населения или его части против основ существующего правопорядка и власти, на восстание.

II) Преступления против суда: Преступления против суда нашли отражение и в Судебнике 1550 г., где различалось хитростное и бесхитростное неправосудие.

1.Вынесение неправосудного решения - еще нет законодательного отличия неправого суда от судебной ошибки, нет ответственности судей за вынесение ими неправосудных и неправильных решений. Возможна лишь их отмена.

2.Дача ложных показаний - запрет (без конкретного наказания) лжесвидетельства: послухи должны говорить лишь то, что видели.

3.Препятствование проведению поля - опришным людям запрещалось присутствовать во время поля, за отказ покинуть его - взыскание суммы иска и пошлины + передача на поруки и великокняжескому суду.

III) Должностные преступления:

1.Дача взятки (“посулу не сулили”) - запрет без конкретного наказания.

2.Получение взятки (“посулов не имати”) - аналогичный запрет без уточнённого наказания.

3.Вымогательство взятки “(посулов не просити”) - то же самое.

4.Превышение должностных полномочий: “судом не мстити, не дружите никому”; “пытати татя бесхитростно”, “изымав татя, татя не отпустити” - запрет судьям пользоваться своим статусом; предписание недельщикам (специальные должностные лица, ответственные за вызов сторон в суд, аресты и пытки и т.д.) пытать без предвзятого мнения и злого умысла, запрет отпускать татей за взятку и арестовывать невинных людей. Также не указано наказание!

56

IV) Имущественные преступления:

1. Татьба - кража:

1.1.Простая - наказывалась торговой казнью (+ возмещение убытков) или похолоплением (несостоятельность).

1.2.Квалифицированная - наказывались смертной казнью: - Совершенная ведомыми людьми - если совершил кражу впервые, то нужно, чтобы был пойман с поличным;

- Церковная - смертная казнь. Некоторые учёные под “церковным татем” понимают совершившего святотатство.

- Головная - нет единого понимания: а) убийство (Татищев); б) воровство, сопровождающееся убийством (Черепнин); в) похищение холопов (Колычева, Зимин).

- Рецидив - второе совершение кражи.

2. Грабёж - открытое хищение имущества, термин не раскрывается.

3. Разбой - открытое нападение с целью завладения чужим имуществом, сопряженное с опасностью для жизни и здоровья. Термин не раскрывается.

4. Уничтожение и повреждение чужого имущества: а) поджог - смертная казнь для зажигалника или выплата штрафа; б) повреждение изгородей, уничтожение межевых знаков, потрава скота и т.п. - денежный штраф + битье кнутом (если порча имущества феодала).

5. Противоправное пользование чужим имуществом - злостная невыплата долга

(вспоминаем статью о купце из РП!).

V) Преступления против личности:

1. Убийство (душегубство):

1.1.Простое - не названо наказание.

1.2.Квалифицированное - наказывались смертной казнью: - Убийство своего господина.

- Совершённое ведомым человеком.

2. Преступления против чести: оскорбление словом и действием (“в лае, в бое”).

Наказывались штрафом.

3. Ябедничество - клевета, сообщение заведомо ложных сведений. Побои не упоминаются. Скорее всего, регулировались нормами РП.

57

Раньше наказания пополняли казну феодалов, теперь цель наказания менятся: господствующий класс заинтересован в подавлении сопротивления эксплуатируемой массы. То есть первое место занимает устрашение как непосредственно преступника, так и других людей.

Система наказаний.

-Смертная казнь - назначалась за: квалифицированную татьбу (совершённая ведомым человеком, церковная, головная, рецидив), убийство господина, крамолу, подым, зажигание (поджог).

-Торговая казнь - битье кнутом на торговой площади, нередко влекла смерть наказываемого. Назначалась за простую татьбу и незаконное межевание.

-Продажа - штраф в пользу великого князя за: злостную невыплату долга, оскорбление словом или действием самостоятельно + чаще всего выступает дополнением к смертной или торговой казни.

-Денежное вознаграждение потерпевшему - одновременно с выплатой продажи. В случае отсутствия средств - головою на продажу (похолопление).

-Боран - некоторые ученые видят в нём отдельный уголовный штраф.

*Если крестьяне между собой в одной волости или в (одном) селе перепашут или перекосят один у другого межу, то волостителям или посольскому взыскать на том (кто виноват), за барана по два алтына, а за рану (пусть) присудят, смотрят по человеку и по ране, и по рассуждению.

39. СУДЕБНИКИ XV-XVI ВВ.: СУДОУСТРОЙСТВО, СУДОПРОИЗВОДСТВО. Органы, осуществляющие правосудие по Судебнику 1497 г.:

I. Светский государственный суд:

а) Суд Великого князя - правосудие осуществлялось князем или его детьми. Рассматривал дела в качестве суда первой инстанции по отношению к делам своего домена, особо важные дела, а также дела, поданные лично на его имя, направленные по докладу из нижестоящего суда для утверждения или отмены решения + выступает высшей апелляционной инстанцией (пересуд).

б) Суд Боярской думы - состоял непосредственно из её членов-бояр + допускались представители иных сословий - дьяки. В качестве суда первой инстанции судила собственных членов, должностных лиц приказов и местных судей, разбирала споры о местничестве. Высшая инстанция по отношению к местному суду. Была судом апелляционной инстанции, как и князь.

в) Суд приказов - видно зарождение приказной системы. Речь идет об обязанности судьи принимать к производству дело в пределах его компетенции. Если дело выходит за эти пределы, то судья отсылает истца к надлежащему судье.

г) Местный суд - наместники и волостели + их тиуны. Обязательно участие в суде дворского, лучших людей. Два типа: кормление с боярским судом (вынесение решений по ряду наиболее важных дел) и кормление без боярского суда (внесение решений по важным делам на доклад в вышестоящую инстанцию).

II. Церковный суд - суд епископа или монастырский суд, ведению которых подлежали духовенство и патронируемые церковью люди (лица с врожденными недостатками и вдовы, не живущие своим хозяйством). К ведению этого суда относились преимущественно дела по личным искам: разбор брачных и семейных дел, отношения родителей и детей, наследство.

III. Суд вопчей - объединённый суд, состоявший из представителей обоих судов, которым подсудны спорящие: мирянин и церковный человек.

Общая характеристика процесса по Судебнику: Принципы судопроизводства:

а) принцип подсудности - обязанность суда не рассматривать “чужие дела”, а передавать их в компетентную инстанцию.

б) запрет волокиты;

в) принцип беспристрастности: запрет на посулу и призыв к судьям “судом ни мстити, ни дружите никому”, запрет недельщику на работу в своём городе.

Процессуальные документы:

- Правая грамота - судебное решение.

58

-Докладной (или судный) список - протокол судебного заседания суда первой инстанции, который передавался на рассмотрение (доклад) вышестоящей инстанции для указания, как разрешить дело.

-Отпускная грамота - документ об отпуске холопа на свободу.

-Беглая грамота - документ на право возвращения беглого холопа его владельцу.

-Бессудная грамота - решение в пользу явившейся стороны (при неявке другой). Вопрос о её выдачи решал князь!

-Срочная грамота - документ с указанием срока явки в суд.

-Приставная грамота - документ, выдававшийся приставу на право ведения его дел и осуществление действий.

Черты состязательного процесса:

Судебник 1497 г. именует стороны истцом и ответчиком. Процесс начинается c жалобы истца (челобитной), обычно в устной форме. По получении челобитной назначается компетентный судья, выдаётся приставная грамота и срочная грамоты (которую недельщик должен вручить сторонам и либо доставить ответчика в суд собственноручно, либо взять его на поруки).

Стороны обязаны явиться в суд в указанный срок. Можно было отсрочить дату явки в суд, заплатив пошлину. Неявка ответчика = признание виновным без разбора дела и выдача истцу на восьмой день бессудной грамоты. Неявка истца = прекращение дела. Нет срока для подачи жалоб (кроме земельных исков: 3 года или 6 лет - к боярину или к монастырю о великокняжеской земле).

Черты розыскного процесса:

Розыск применялся при рассмотрении наиболее серьезных уголовных дел, в том числе по политическим преступлениям. Введение обусловлено стремлением расправиться с “лихими людьми”, то есть людьми, которые представляют угрозу представителям высших сословий. Появляется новое должностное лицо - доводчик (недельщик): выполнял функции судебного следователя: возбуждение обвинения, вызов в суд. Появление чисто розыскных процессуальных

действий:

а) обыск - приставы искали поличное б) арест - подсудимый содержался недельщиком под стражей до передачи дела в суд.

в) пытка - допрос производил недельщик.

59

Пересмотр судебных решений:

А) пересуд - обжалование по жалобе сторон (запрет пересуда спора о холопах, земле и на сумму меньше рубля)

Б) доклад - проверка решений вышестоящим судом по инициативе самого суда.

Система доказательств:

1.Собственное признание - во время допроса под пытками; также можно считать признанием возможность примирения сторон по гражданским искам.

2.Вещественные доказательства - поличное.

3.Письменные доказательства:

а. договоры сторон: заёмные и служилые грамоты, купчие, закладные и духовные грамоты; б. официальные акты государства (см. выше процессуальные документы): правая грамота,

бессудные грамоты, отпускные грамоты, полная грамота (о поступлении на службу тиуном).

4.Показания свидетелей - послухов (полное слияние послухов и видоков, как и в ПСГ). Послухами могли быть холопы. Не могли заменить себя наймитом на поле. Явка послуха в суд была обязательной (за неявку - материальная ответственность). Как и в ПСГ, Судебник закрепляет, что неподтверждение послухом обстоятельств, приведённых истцом, лишало истца права на удовлетворение иска.

5.Поле - судебный поединок. Победитель - “правый” (выигрывает дело). Проигравшим считался и не явившийся на суд, и сбежавший с него. Возможно выставить наймита. Наблюдали за полем окольничий и дьяк. Побеждённый выплачивает стоимость иска, судебные и полевые пошлины, сдаёт доспехи и подвергается наказанию.

6.Присяга (крестоцелование) - клятва, применимая при отсутствии других, более весомых доказательств. Чаще всего, применялась при спорах между иностранными торговцами.

40.ЦЕРКОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦЕРКОВНОЕ ПРАВО XV-XVII ВВ.

ВXV в. церковь была важным фактором в процессе объединения русских земель вокруг Москвы и укрепления централизованного государства. Сложилась система органов церковного управления: епископаты, епархии, приходы. С 1589 г. в России было учреждено патриаршество, что усилило притязания церкви на политическую власть. Они вылились в конфликты патриарха Никона с царем Алексеем Михайловичем, а на более широком уровне — в расколе, столкновении старых и новых политических позиций церкви.

Высший церковный орган ("Освященный Собор") в полном составе входил в "верхнюю палату" Земского собора. Духовенство, как особое сословие наделялось рядом привилегий и льгот: освобождением от податей, телесных наказаний и повинностей.

Церковь в лице своих организаций являлось субъектом земельной собственности, вокруг которой уже с XVI в. разгорелась серьезная борьба. С этой собственностью было связано больше число людей: управляющих, крестьян, холопов, проживающих на церковных землях. Все они подпадали под юрисдикцию церковных властей. До принятия Соборного Уложения 1649 г. все дела, относящиеся к ним, рассматривались на основании канонического права и в церковном суде. Под эту же юрисдикцию подпадали дела о преступлениях против нравственности, бракоразводные дела, субъектами которых могли быть представители любых социальных групп.

Власть патриарха опиралась на подчиненных церковным организациям людей, особый статус монастырей, являвшихся крупными землевладельцами, на участие представителей церкви в сословие представительных органах власти и управления. Церковные приказы, ведавшие вопросами управления церковным хозяйством и людьми, составляли бюрократическую основу этой власти.

Церковь в своей деятельности опиралась на целую систему норм церковного права,

содержащихся в Кормчей книге, Правосудье митрополичьем и Стоглаве (сборнике постановлений церковного Собора 1551 г.).

Семейное право в XV—XVI вв. в значительной мере основывалось на нормах обычного права и подвергалось сильному воздействию канонического (церковного) права. Юридические последствия мог иметь только церковный брак. Для его заключения требовалось согласие родителей, а для крепостных – согласие их хозяев. «Стоглав» определял брачный возраст: для

60