ИОГП учебный год 2022-23 / ИГПР - ответы к зачету

.pdf

7.Имущественный наём - в ПСГ говорится о найме помещения (дома или части усадьбы), наниматель (подсуседник) может предъявлять иски к хозяину. Подсуседники в Пскове находились в экономической зависимости от хозяев дома.

8.Личный наём - договор между наймитом (в ПСГ упоминается плотник) и нанимателем заключается, как правило, устно. Была возможна в форме записи. Наймит свободен, он может расторгнуть договор. Договор заключается на время или для выполнения определенной работы.

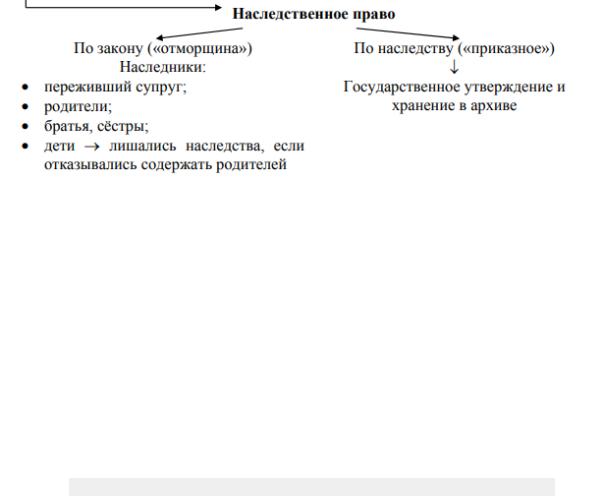

Наследственное право.

Наследственная масса по ПСГ помимо имущества включает в себя обязательства. ПСГ также знает два вида наследования:

1.По закону (отморщина) - имущество переходило к родственникам, которые вели хозяйство совместно с умершим. В таком случае упрощен порядок решения споров о наследстве: вместо письменных доказательств достаточно свидетельств сторонних людей. Наследство рассматривалось как единое хозяйственное целое и без нужды не дробилось. Сын может быть лишен наследства, если отделится от отца и матери и отказывает им в помощи (недостойный наследник).

Наследственные очереди: 1) переживший супруг, дети; 2) родители (восходящая линия) - в случае, если переживший супруг вступал в новый брак; 3) братья и сёстры (боковая линия).

2.По завещанию (приказное) - завещание, оформленное в письменной форме, называлось рукописанием. Как правило, оформлялось в форме записи. В нём должны быть указаны все долги завещателя, а также оговариваться сделки, участником которых он является. Наследовать по завещанию могли не только члены семьи завещателя, но и иные лица. Часто в числе наследников выступали монастыри.

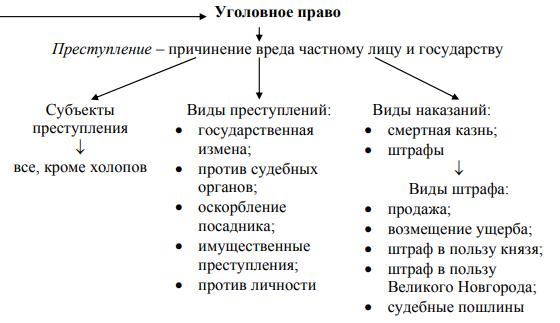

20.УГОЛОВНОЕ ПРАВО ПО ПСКОВСКОЙ СУДНОЙ ГРАМОТЕ.

ВПСГ под преступлением подразумевается не только вред, причиненный отдельному лицу, но и государству в целом. Преступны любые деяния, запрещенные уголовной нормой. ПСГ не содержит специального термина для обозначения преступных деяний. Элементы состава

преступления:

1. Субъект - в ПСГ нет норм, определяющих круг субъектов. Круг субъектов определен в РП, которая действовала на территории Пскова.

2.Субъективная сторона: ПСГ освобождала от ответственности при невиновном причинении вреда (истец и пристав пришли в дом к ответчику, где их встретила беременная жена,

укоторой от испуга случился выкидыш). Также в ПСГ можно косвенно заметить следы умышленных преступлений (по суровости наказания), однако прямого различия нет.

3.Объективная сторона - ПСГ знает лишь преступления, совершаемые путем действия. Важным элементом является место совершения преступления: церковь и/или кремль, судебное заседание.

• Соучастие: долевая ответственность соучастников. ПСГ также не выделяет роли.

• Рецидив известен ПСГ: кража, совершенная в третий раз, являлась квалифицированной.

4.Объект - появление преступлений против государства, порядка управления, а также должностные (помимо личности и имущества).

31

Система преступлений по ПСГ:

А) Против личности - представлены меньше, чем в РП.

а. Убийство (“головщина”) - наказывалось рублёвой продажей.

б. Побои - также известны ПСГ и наказываются рублёвой продажей и вознаграждением в пользу потерпевшего.

в. Оскорбление действием (вырывание бороды) - наказывалось денежным вознаграждением в пользу потерпевшего в размере 2 рублей, а также продажей в пользу князя.

Б) Государственные преступления:

Перевет - государственная измена, наказывался смертной казнью.

В) Против порядка управления и суда:

а. Нарушение порядка проведения судебного заседания: драка во время судебного заседания или попытка проникновения посторонних лиц во время поля или в судебницу. Наказание: заключение в колодки, продажа в пользу князя и подверника.

б. Вынесение неправосудного решения - “наказанием” выступает угроза Божьим судом во время второго пришествия Христа.

Г) Против имущества - существенные расширения.

а. Кража (татьба) - пострадавший, объявив о татьбе, сам ищет вора и ведёт его к присяге.

Виды:

I. Простая - продажа в размере 9/3/2 денег (1 рубль по ПСГ = 220 денег). II. Квалифицированная (наказание - смертная казнь):

Кримская - кража из церкви, церковного имущества, из Псковского кремля.

Кража коня.

Кража в третий раз (рецидив).

б. Грабёж, разбой - продажа (70 гривен) в пользу Пскова, князя, князя и посадника. ПСГ четко не разводит эти два понятия.

в. Наход - скорее всего, это вооруженное нападение или вторжение с целью захвата чужого владения. Некоторые учёные говорят, что это разбой, произведенный шайкой людей во главе с феодалом. Наказывалась самой большой продажей (70 гривен) в пользу Пскова, плюс в пользу князя, князя и посадника. 1 рубль = 30 гривен.

г. Поджог имущества - крайне опасное преступление, наказывалось смертной казнью.

Д) Должностные преступления:

а. Получение взятки (посулы) - в ПСГ не указано точное наказание. б. Вымогательство взятки - приравнивалось к грабежу.

Система наказаний:

Суд Божий во время Второго Пришествия - отложенное наказание.

32

Смертная казнь - конкретных видов ПСГ не устанавливает. Установлена за 5 преступлений.

Продажа - штраф за совершение преступления, взимался в пользу князя, Пскова, князя и посадника. Одновременно с выплатой штрафа виновный должен был возместить ущерб потерпевшему. С продажей слилась вира. Взималась в рублях, гривнах и деньгах: 1 рубль = 30 гривен = 220 денег.

Заключение в колодки (“всадите в дыбу”) - срок такого “наказания” в ПСГ не назван. Некоторые учёные считают это наказанием, некоторые считают проявлением инквизиционного процесса.

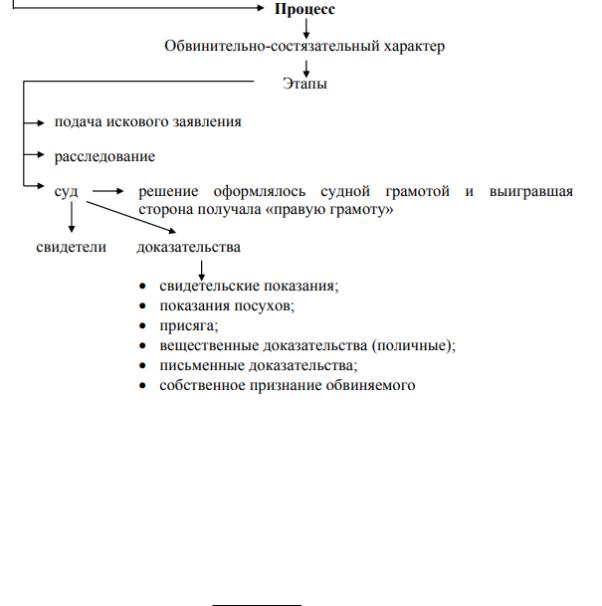

21. ПСКОВСКАЯ СУДНАЯ ГРАМОТА: СУДОУСТРОЙСТВО, СУДОПРОИЗВОДСТВО.

Судебные органы:

1. Государственный светский суд.

1.1.Вече - рассмотрение политических дел. Ни князь, ни посадник не могли судить на вече.

1.2.Господа - коллегиальный судебный орган: князь, посадник и сотский. Также они присутствовали при обыске. Ключевский считал, что господа разбирала общеуголовные дела. Суд происходил в княжеском доме. При избрании нового посадника старый был обязан рассмотреть до конца начатые дела. Новый посадник не имел права пересматривать и изменять решения предшественника.

1.3.Суд княжеских наместников и посадников в пригородах, старост пригородов и волостей - дела, подсудные господе, в пригородах и волостях. Суд на местах.

2. Церковный суд: суд псковского наместника новгородского архиепископа - по церковным делам над церковными людьми. Круг лиц: попы, дьяконы, просвирня, монах и монахиня.

3. Светско-церковный объединенный суд - применялся, когда с одной стороны выступал мирянин, а с другой - церковный человек. Состоял из князя с посадником и с наместником владыки. Светские должностные лица не могут вмешиваться в дела, подсудные церковному суду, аналогично ограничен и наместник архиепископа.

4. Братчина - группа соседей, объединившихся между собой для совместной организации пира. Участники избирали “пирового старосту”, организатора пиров, которому были подсудны оскорбления и драки на пирах. Более тяжкие преступления, совершённые на пиру, подсудны князю

ипосаднику.

При суде князя и посадника имелся также вспомогательный персонал: дьяки, писцы, приставы, княжьи люди, подверники.

Дьяки, городские и княжеские. Наибольшее значение за ними: ведали судебной канцелярией, докладывали дела судьям, составляли судебные решения. Один представлял князя, другой Псков.

Писцы (в ПСГ речь только о княжеских): составление документов, законом установлена стоимость их услуг. Составляемые ими документы: позовица (повестка в суд), бессудные грамоты (решения, вынесенные без разбирательства в связи с неявкой стороны), приставные, судница о земле.

Приставы (подвойские) и княжеские слуги - должны производить обыск и выемки в поисках доказательств, вызывать в суд свидетелей и ответчика.

Подверники - следили за порядком в помещении суда. Один - представитель князя, второй - Пскова. Обязанность: никого, кроме истца и ответчика, не пропускать в судебницу.

Процессуальные действия:

Заклич - публичное оповещение на торгу или в другом общественном месте о своих претензиях. Так привлекались сторонние свидетели. По ПСГ применялся в двух случаях (наймитом по ст. 39 и господином изорника по ст. 44).

Свод - институт досудебных отношений сторон. Человек, у которого нашли краденую вещь должен присягнуть на том, что купил вещь на торгу, а с татем не поделился. В случае, если у приобретателя было 4-5 свидетелей, присяга не требовалась. Этот же человек не был обязан искать вора (или продавца этой вещи) и доставлять его в суд. Важное обстоятельств: ответчик ранее не был замечен в воровстве или не вызывал подозрений на этот счёт. Однако человек, у которого

33

нашли краденую вещь, мог представить на суд или к присяге того, у кого купил вещь - в таком случае ответчиком становился этот последний человек, а прежний становился поручителем.

Вызов ответчика в суд - пристав вызывал ответчика на церковную площадь, где оглашал повестку в суд; если ответчик не являлся, оглашение происходило в присутствии священника. В случае пятидневной неявки ответчика могли доставить силой истец и пристав. Пристав мог заковать ответчика в оковы. Такой порядок установлен для тяжких уголовных дел. В случае неявки по гражданским и мелким уголовным делам ответчик признавался виновным или проигрывал дело при имущественных спорах.

Обыск - поиск доказательств в доме обвиняемого приставом с участием 2-3 понятых.

Выемка - изъятие поличного (вещественных доказательств) во время обыска. Было возможно примирение сторон на любой стадии, однако по делам, за которые предусмотрена продажа в качестве наказания.

Система доказательств:

Собственное признание - если старший сын, призванный к присяге, признавал долг отца, то уплачивал его из общего имущества.

Показания свидетелей. Три категории: суседники и сторонние люди, послухи

(очевидцы событий, то есть слияние видоков и послухов). Обычно требовалось 4-5 свидетелей. Исключение для приставов (достаточно 2-3 понятых). Послух истца при отсутствии доказательств должен был выйти на поединок с ответчиком.

Поличное - краденая вещь, найденная в доме подозреваемого во время обыска.

Письменные документы: а) грамоты - при решении споров о праве собственности на лесные и земельные участки; б) запись; в) доска; г) рядница - платежная расписка с указанием суммы долга или торговой ссуды, бесспорным доказательством являлись рядницы, копии которых сдавались в архив Троицкого собора.

Присяга - в случаях, когда стороны не могли предоставить других доказательств. Выбор этого вида доказательств между им и полем обычно принадлежит истцу. Применялась в имущественных спорах.

Судебный поединок (другие ордалии в ПСГ не упомянуты) - крайне подробное регулирование. Как правило, выбирается ответчиком. Престарелый, малолетний, увечный, поп или монах, будучи ответчиками, могли выставить за себя наемного бойца. Женщины, выступавшие в

34

суде в качестве истца и ответчика, должны были сами выйти на судебный поединок. Послух истца не мог выставить вместо себя наймита. Если истец убивал ответчика, то терял право на удовлетворение претензий, ограничивался одеянием и оружием убитого.

ПСГ в отличие от РП знает судебное представительство: женщины, малолетние, монахи и монахини, престарелые и увечные имели право приглашать для защиты своих интересов “пособников” (им нельзя за день участвовать в суде по двум делам).

Подобно РП ПСГ не предусматривает обжалование судебных решений.

В ПСГ мало норм, регулирующих исполнение судебных решений. По делам о побоях на торгу, улице или пиру, а также ударивший на суде своего противника виновные выдавались головой потерпевшему. Кроме того, виновный платил продажу в пользу князя. Лицами, выполнявшими функции судебных исполнителей, являлись приставы (подвойские) и княжеские слуги.

22. МОСКОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО В XII-XIV ВВ.

Возникнув как город в XII в., Москва первоначально не была центром особого княжества. Лишь время от времени она давалась в удел младшим сыновьям ростово-суздальских князей. Только с конца ХШ в. Москва становится стольным городом самостоятельного княжества с постоянным князем. Первым таким князем был сын Александра Невского - Даниил. При нем в конце XIII - начале XIV вв. началось объединение русских земель, успешно продолженное его преемниками. Проводя линию на объединение русских княжеств, московские князья скупали земли соседних княжеств, захватывали их при удобном случае вооруженной силой, нередко используя для этого Золотую Орду, присоединяли дипломатическим путем, заключали договоры с ослабевшими удельными князьями, делая их своими вассалами. Территория Московского княжества расширялась также за счет заселения Верхнего Заволжья.

Основа могущества Москвы была заложена при втором сыне Даниила - Иване Калите (1325 - 1340). При нем продолжалось собирание русских земель. Иван Калита сумел получить у татар ярлык на великое княжение, приобрел право собирать дань для татар со всех или почти всех русских княжеств, сохранивших самостоятельность. Такое положение было использовано московскими князьями в целях постепенного подчинения этих княжеств. Благодаря гибкой внешней политике московских князей удалось на несколько десятилетий обеспечить мир на Руси. Москва стала и центром православной церкви, в 1326 г. в нее была перенесена из Владимира митрополичья кафедра. Расширяя территорию Московского государства, великие князья превращали уделы в простые вотчины. Удельные князья переставали быть государями в своих уделах и приравнивались к боярам, т.е. становились подданными великого московского князя. Они уже не могли теперь вести самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику.

К концу XIV в. Московское княжество настолько окрепло, что смогло начать борьбу за освобождение от монголо-татарского ига. Орде были нанесены первые сокрушительные удары, наиболее значительным из которых явилась победа русских войск под командованием князя Дмитрия Донского на Куликовом поле.

Наряду с объединением русских земель происходило присоединение и некоторых соседних народов. Вместе с Новгородской, Нижегородской, Пермской и другими землями в состав Московского государства вошли и небольшие нерусские народы, их населявшие: мещера, карелы, саами, ненцы, удмурты и др. Некоторые из них ассимилировались, растворялись в составе великорусской народности, но большинство сохранили свою самобытность. Русское государство подобно Киевскому становилось многонациональным.

23. ПРЕДПОСЫЛКИ, ОСОБЕННОСТИ, ЭТАПЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЕДИНОГО РУССКОГО (МОСКОВСКОГО) ГОСУДАРСТВА.

(со второй половины 13 века до начала 16 века)

Предпосылки:

1. Экономические — дальнейшее развитие феодальных отношений «вширь» и «вглубь» - появление наряду с вотчинами условного феодального землевладения, что сопровождалось усилением феодальной эксплуатации и обострением социальных противоречий. Феодалы нуждались в сильной централизованной власти, которая могла бы держать в повиновении крестьян и ограничивать феодальные права и привилегии бояр-вотчинников.

35

2.Внутриполитические — возвышение и рост политического влияния нескольких феодальных центров: Москвы, Твери, Суздаля. Происходит процесс усиления княжеской власти, стремящейся подчинить себе удельных князей и бояр - вотчинников.

3.Внешнеполитические — причиной являлась необходимость противостояния Орде и Великому княжеству Литовскому.

Особенности:

1.Объединение велось в условиях борьбы против монголо-татарского ига.

2.Гос-во складывалось как многонациональное (угро-финны, карелы, коми, пермяки, ханты, манси), феодальное, самодержавно-крепостническое.

3.Поступательное непрерывное движение централизации.

4.В процессе централизации Русь не перестает быть единой, вышла из удельного периода не набором национальных гос-в, а целостным гос-вом. Осознание русским народом необходимости единства.

Этапы политического объединения на Руси:

Первый этап – конец 13 – 80-е гг. 14 в. — начало хоз. подъема в русских землях, особенно на северо-востоке, образовании там новых княжеств. Начинается борьба за великое владимирское княжение между Рязанским, Суздальским, Нижегородским, Московским и Тверским княжествамирешался вопрос: какое из них будет центром, вокруг которого будут объединяться русские земли. Происходит возвышение Московского княжества - политический и религиозный центр. Борьба со своими противниками, отстаивает свое право быть центром объединения. Усиливается власть великого московского князя, активизируется борьба с Зол. Ордой. Формирование системы местничества, право отъезда бояр - переманивание на службу.

Второй этап – 80-е гг. 14 в. – 1462 г. – дальнейшее объединение земель вокруг Москвы, борьба великого московского князя с московскими удельными князьями. Новая система управления, великий князь не ограничен в своих полномочиях, является собственником всех земель, верховным судьей и главнокомандующим. Формирование новых органов власти и системы управления - Боярская дума. Приказная система управления вместо дворцово-вотчинной. Новые общественные категории: холопы превращались в крепостных крестьян. По ПСГ система прикрепления крестьян к земле. Прикрепление городских и сельских граждан.

Третий этап – 1462 – 1533 гг. — завершение политического объединения русских земель вокруг Москвы, освобождение от ордынского ига и создание государственного аппарата власти. Отмена Русской правды, ПСГ и НСГ, отдельных княжеских уставов. Основные НПА - Судебники. Окончательное формирование приказно-воеводской системы управления. Апогей централизации.

Причины усиления Московского княжества:

1.Выгодное экономико-географическое положение. Москва находилась на оживленном торговом пути Прибалтика - Поволжье - Средняя Азия и прибыльная хлебная торговля приносила

вкняжескую казну немалые доходы

2.Значительный приток поселенцев, искавшие защиты от Орды

3.Захват Владимирского великого княжения Москве эконом(сбор "выхода") и полит (в случае неповиновения против местных князей применяли ордынские отряды) контроль над всеми княжествами Северо-Восточной Руси.

5.Понимание мос. князьями особой роли православия в период монголо-татарского ига. Московские князья имели добрые отношения с митрополитом Петром. Резиденция митрополитов вскоре была в Москву. Иван Калита построил 1 каменный московский собор. Москва — религиозный центр Северо-Восточной Руси.

6.Исключительный прагматизм мос. князей. Они пошли на тесное сотрудничество с Ордойподчинение Москве практически все княжества Северо-Восточной Руси + обеспечение прекращения ордынских погромов сдерживать натиск Литвы.

24. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ XIV-XV ВВ.

Во второй полов. XIV в. в северо-восточной Руси усилилась тенденция к объединению земель. Центр — Московское княжество В Московском княжестве интенсивно развивалась

36

система поместных отношений: дворяне получали землю от великого князя (из его домена), за службу и на срок службы — зависимость от князя и укрепляло его власть.

С XIII в. московские князья и церковь начинают осуществлять широкую колонизацию заволжских территорий, образуются новые монастыри, крепости и города, происходит покорение и ассимилирование местного населения. Говоря о "централизации" следует иметь в виду два

процесса:

1)объединение русских земель вокруг нового центра — Москвы — преобразование всей политической системы.

2)создание централизованного государственного аппарата, новой структуры власти в Московском государстве.

На месте множества самостоятельных княжеств образуется единое государство. - бывшие великие князья — вассалы московского великого князя,

- складывается сложная иерархия феодальных чинов. К XV в. происходит резкое сокращение феодальных привилегий и иммунитетов.

- Складывается иерархия придворных чинов, даваемых за службу: введенный боярин, окольничий, дворецкий, казначей, чины думных дворян, думных дьяков и т.д.

- Формируется принцип местничества, связывающий возможности занятия государственных должностей с происхождением кандидата, его родовитостью.

Укрепляющееся служилое дворянство становится для великого князя (царя) опорой в борьбе

сфеодальной аристократией, не желающей поступиться своей независимостью.

!!— В эконом области разворачивается борьба между вотчинным (боярским феодальным)

ипоместным (дворянским) типами землевладения.

Серьезной полит. силой становилась церковь, сосредоточившая в своих руках значительные земельные владения и ценности и в основном определявшая идеологию формирующегося самодержавного государства (идея "Москва — третий Рим" "православное царство", "царь — помазанник божий").

Верхушка городского населения вела непрерывную борьбу с феодальной аристократией (за земли, за рабочие руки, против ее бесчинств и грабежей) и активно поддерживала политику централизации. Она формировала свои корпоративные органы (сотни) и настаивала на освобождении от тяжелого обложения (тягла) и на ликвидации привилегированных феодальных промыслов и торгов ("белых свобод") в городах. В складывающейся полит ситуации все 3 соц. силы: (Основа сословно-представительной системы правления)

1.феодальная (светская и духовная) аристократия

2.служилое дворянство

3.верхушка посада

37

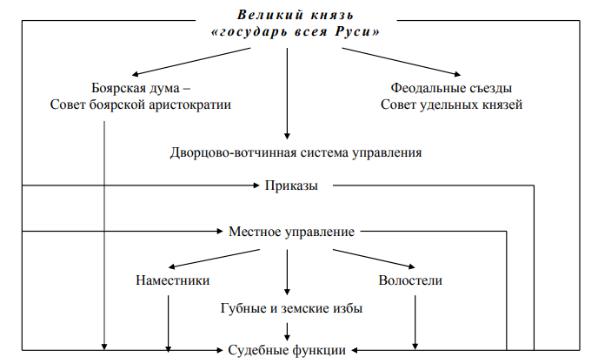

Централизация привела к существенным изменениям в гос. аппарате и государственной идеологии.

1)Великий князь — царь. Русь приняла от Византии атрибуты православной державы, государственную и религиозную символику. Сформировавшееся понятие самодержавной власти означало ее абсолютную независимость и суверенность. В XV в. митрополит на Руси стал назначаться без согласия византийского патриарха (к этому времени пала Византийская империя).

Основа сословно-представительной системы правления.

Усиление власти великого князя (царя) проходило параллельно с формированием новой системы государственного управления — приказно-воеводской. Для нее были характерны

централизация и сословность.

2)Высшим органом власти стала Боярская дума — аристократический, совещательный орган. состоявшая из светских и духовных феодалов, действовавшая постоянно на основе принципа местничества и опиравшаяся на профессиональную (дворянскую) бюрократию.

3)Отраслевыми органами центрального управления стали приказы (Посольский, Поместный, Разбойный, Казенный и др.), совмещавшие административные и судебные функции и состоявшие из боярина (глава приказа), приказных дьяков и писцов. На местах находились специальные уполномоченные. Наряду с отраслевыми приказами позже стали возникать территориальные, ведавшие делами отдельных регионов.

4)Местное управление основывалось на системе кормлений. Наместники и волостели (в

уездах и волостях) назначались великим князем и в своей деятельности опирались на штат чиновников (праведчиков, доводчиков и др.). Они ведали административными, финансовыми и судебными органами, отчисляя часть сборов с местного населения себе. Срок пребывания в должности не был ограничен. Слишком независимые кормленщики к концу XV в. становятся неприемлемы для центральной власти, постепенно сокращаются сроки их деятельности, регламентируются штаты и нормы податей, ограничиваются судебные полномочия (в состав их суда вводятся местные "лучшие люди", земские дьяки протоколируют процесс, судебные документы подписывают целовальники и дворские).

Особенности процесса государственной централизации:

-византийское и восточное влияние обусловили сильные деспотические тенденции в структуре и политике власти;

-основной опорой самодержавной власти стал не союз городов с дворянством, а поместное дворянство;

-централизация сопровождалась закрепощением крестьянства и усилением сословной дифференциации.

25. СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ РОССИИ В XV-XVII ВВ.: ФЕОДАЛЬНАЯ АРИСТОКРАТИЯ, СЛУЖИЛЫЕ СОСЛОВИЯ, ДВОРЯНСТВО, ГОРОДСКОЕ

НАСЕЛЕНИЕ.

Происходит дальнейшее юридическое оформление сословий (обязанностей и привилегий).

Правящий класс достаточно четко делится на феодальную аристократию (бояр) и служилое сословие (дворян). Экономической базой первой группы являлось вотчинное землевладение, второй - поместное землевладение. Вотчина была наследственной собственностью, поместье давалось на срок и под условием службы. Как правило, вотчины по своим размерам превосходили поместные дачи. Помещики, получавшие землю на срок и в ограниченном количестве, стремились более интенсивно эксплуатировать их и проживающих на них крестьян. Крестьянские отходы происходили чаще из поместий в вотчины, между вотчинниками и помещиками шла борьба за рабочие руки.

В середине XVI в. происходит первая попытка юридически уравнять вотчину с поместьем: устанавливается единый порядок государственной (военной) службы. С определенных размеров земельных угодий (независимо от их вида - вотчины или поместья) их хозяева обязывались выставлять одинаковое число экипированных и вооруженных людей. Принцип служебности распространялся на оба феодальных сословия (боярство и дворянство). Одновременно расширяются права владельцев поместий: даются разрешения на обмен поместья на вотчину, на

38

передачу поместья в приданое, на наследование поместий, с XVII в. поместья царским указом могут преобразовываться в вотчины.

Консолидация феодального сословия сопровождалась укреплением его привилегий: монопольного права владеть землей, освобождения от повинностей, преимуществ в судебном процессе и в праве занимать чиновничьи должности.

Городское население в XVII в. получает устойчивое наименование "посадские люди". Сложилась определенная иерархия: гости и гостиная сотня (купцы, торгующие за рубежами государства), суконная сотня, черные сотни (средние, мелкие и розничные торговцы) и слободы (ремесленные кварталы и цехи). Представители гостей, гостиной и суконной сотен наделялись существенными привилегиями, освобождались от ряда податей и повинностей.

Значительная часть дворов в городе принадлежала духовным и светским феодалам, освобождаясь от государственного "тягла" (прямая государева подать, стрелецкая подать, ямские деньги и др.) и называлась "белыми слободами". Они представляли серьезную конкуренцию посаду, переманивая, из "черных слобод" квалифицированную рабочую силу. Поэтому горожане неоднократно ставили вопрос о возвращении в посад ушедших людей и заложенных "белолистцами" городских имуществ.

Соборное Уложение 1649 г. в основном решило эту проблему, закрепив монопольное право посада на ремесло и торговлю, включив в государственное "тягло" "белые слободы, и возвратив в посад ушедших тяглецов. Вместе с тем за посадом было закреплено все его население, переход из посада в посад запрещался.

26. СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ РОССИИ В XV-XVII ВВ.: ПРАВОВЫЕ КАТЕГОРИИ КРЕСТЬЯНСТВА; ХОЛОПСТВО И ЕГО ПРАВОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ. Этапы закрепощения крестьянства:

0.ПСГ и день Филиппьева заговенья.

1.Судебник 1497 года - введение Юрьева дня и пожилого.

2.Судебник 1550 года - удвоение пожилого, введение платы за повоз (повоз - это: а) повозная повинность, которую нужно уплатить перед уходом; б) плата господину за перевоз имущества).

3.Указ о заповедных летах 1580 года - полное закрепление крестьян за господином, запрет Юрьева дня до указа государя, де-юре временно.

3.1.1581 год - всеобщая перепись крестьянства (мужского пола) в специальные переписные книги. Завершилась в 1592 году. Фиксация принадлежности конкретного крестьянина конкретному господину, их отличительные черты.

4.Указ об урочных летах 1597 года - издан для облегчения споров между владельцами по поводу беглых крестьян. “Урочные лета” - исковая давность к таким спорам, изначально составляла 5 лет.

5.1602 год - увеличение срока сыска до 10 лет.

6.1607 год - увеличение срока сыска до 15 лет. Далее неоднократно менялся вплоть до 1649

года.

7.1649 год - Соборное уложение: окончательное юридическое закрепощение крестьян, введение бессрочного сыска беглых крестьян (отмена урочных лет)..

Категории крестьян:

а) Владельческие - жили на землях помещиков и вотчинников, несли повинности в их пользу. В XV в. - усиленное закрепощение: прикрепление к конкретной вотчине или поместью, лишение возможности выбора господина, ограничение перехода от одного господина к другому.

б) Чернотяглые (черносошные) - жили на землях, не принадлежащих какому-либо отдельному феодалу. Эти земли считались принадлежащими феодальному государству как представителю класса феодалов в целом. Черные крестьяне несли все государственные повинности, совокупность которых составляла тягло. Упоминаются под названием “чёрные”.

Виды крестьян:

• Старожильцы - исстари живущие у феодала и несущие в пользу господина обычные феодальные повинности + тягло государству. Они ещё пользовались правом перехода от одного господина к другому. Старожильцами стали считаться (по Судебнику) крестьяне, проживающие у господина более 4 лет.

39

• Новоподрядчики (новоприходцы, пришлые, новики: “который христианин поживет за ким год) - противопоставление старожильцам. Чаще всего, это крестьяне, бежавшие от одного феодала к другому. Феодалы были заинтересованы в притоке рабочей силы и охотно принимали беглецов или сами переманивали чужих крестьян к себе. Новоподрядчик на определенный срок освобождался от государственного тягла, иногда и от феодальных повинностей, получал от господина подмогу или ссуду. Имели право перехода.

Другие категории зависимых людей данного периода (не по Судебнику!):

-серебреники - люди, взявшие у феодала серебро (деньги в долг) и обязанные отработать его. Часто это сопровождалось ростовщическими процентами, поэтому зачастую уход серебреника от феодала был затруднен. В законе не упоминаются;

-половники - люди, обязанные отдавать половину или иную часть урожая своему господину. Крестьяне, которые не могли в силу бедности справляться с повинностями, но ещё не окончально разорились. Также не упоминаются отдельно в законе;

-бобыли - крестьяне, мелкие торговцы и ремесленники, которые были обеспечены для самостоятельной жизни, но предпочитали поступать в зависимость к богатому господину, чтобы не нести государственного тягла и быть в относительной безопасности. Бобыли получали у феодалов жилище, иногда и землю (нетяглую). Бобыли имелись и у церкви. Были и “чёрные” бобыли, которые зависели от крестьянской общины.

Судебник 1497 г. положил начало всеобщему закрепощению крестьян в едином государстве. Судебник установил, что все крестьяне без различия теперь могут уходить от господ лишь в течение двух недель (неделя до и неделя после Юрьева дня - 26 ноября). При уходе они должны уплатить все долги + выплатить пожилое (плату за проживание). Размер пожилого

зависел от двух критериев:

1)По местности: а. В степной зоне - платит рубль. б. В лесной зоне - полтину (полрубля).

2)По сроку проживания: а. 1 год - ¼ стоимости двора. б. 2 года - ½ стоимости двора. в. 3 года - ¾ стоимости. г. 4+ года - полная стоимость.

Холопы. Стали подразделяться на несколько групп (не регламентировано в Судебнике):

А) Большие холопы - верхушка холопства, приближенные княжеские и боярские слуги, нередко занимавшие весьма высокие посты.

Б) Полные и докладные холопы работали в хозяйстве феодала в качестве прислуги, ремесленников, землепашцев. Нет чёткого мнения по поводу различения этих видов холопов.

Появление ещё двух видов:

В) Страдники - холопы, посаженные на землю своих владельцев или работающие в хозяйстве феодалов в качестве ремесленников или занятых в промыслах (к примеру, бортники).

Г) Кабальные холопы (кабальные люди - Судебник 1550 года) - люди, которые за взятый долг были обязаны работать на заимодавца и де-факто находиться под его властью вплоть до уплаты долга. Кабала фактически была пожизненной

Изменения в положении холопов: холопы становятся субъектами права (могут участвовать в суде в качестве стороны и даже выигрывать), получают некоторые имущественные права! Холопство становится невыгодным, поэтому наметилось снижение числа холопов. Границы между холопством и крестьянством стираются: закрепощенные крестьяне теряют всё больше прав, холопы получают ряд прав, ранее им недоступных.

Источники холопства по Судебнику 1497 г. [зелёный цвет - полное совпадение с РП;

горчичный цвет - изменения в положениях РП, частично совпадение; голубой - новые источники холопства]:

1) Самопродажа - широко распространена. Продавались крестьяне, попавшие в безвыходное положение.

2)Женитьба на робе или выход замуж за холопа (“по робе холоп, по холопу роба”). Уже нельзя сделать оговорку.

3)Поступление на службу в тиуны или ключники в сельской местности, вне зависимости от наличия оговорки в договоре. Холопство также распространялось на жену и детей, живущих вместе с ним. В городе человек холопом не становился.

40