- •Иогп Контрольные вопросы для зачета

- •1 Предмет истории отечественного государства и права, методология, задачи, историография курса.

- •2. Периодизация истории отечественного государства и права.

- •Древняя (Киевская) Русь кон. IX – пер. Чет. XII вв.

- •Феодальная раздробленность (удельный период) 30-ые гг. XII – кон. XIV вв.

- •Русское (Московское) государство XV – XVII вв.

- •3. Образование древнерусского феодального государства. Норманнская теория.

- •4. Возникновение государственности у восточных славян. Военная демократия. Объединение протогосударств в единое образование.

- •5. Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Организация центрального и местного управления.

- •Дружина:

- •6. Особенности государственного устройства Киевской Руси.

- •7. Становление древнерусского права, его основные источники.

- •8. Источники древнерусского права: правовой обычай и судебная практика.

- •9. Княжеское законодательство как источник права Древней Руси. Церковные уставы русских князей.

- •10. Договор как источник права Древней Руси.

- •11. Церковная организация и юрисдикция в Киевской Руси. Рецепция византийского права.

- •12. Русская Правда: источники, система, редакции. Точки зрения историков по поводу происхождения Русской Правды.

- •13. Русская Правда: правовое положение населения Древней Руси.

- •14. Русская Правда: вещное, обязательственное, наследственное право.

- •15. Русская Правда: понятие, состав, виды преступлений; цели и виды наказаний.

- •16. Русская Правда: судебный процесс; виды судебных доказательств.

- •17. Предпосылки феодальной раздробленности на Руси, значение, последствия.

- •18. Русские княжества в условиях политической раздробленности (Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское). Особенности феодальных отношений, развитие княжеской власти.

- •19. Государственный и общественный строй Новгорода и Пскова в XII-XV вв.

- •20. Развитие правовой системы в удельный период. Особенности права на северо-западе Руси. Новгородская судная грамота.

- •21. Псковская судная грамота: происхождение, источники, система.

- •22. Псковская судная грамота: вещное, обязательственное, наследственное право.

- •23. Псковская судная грамота: понятие, состав, виды преступлений; цели и виды наказаний.

- •Преступления против государства:

- •Преступления против личности:

- •Имущественные преступления:

- •Выдача преступника головой (в холопы) до отработки штрафа

- •24. Псковская судная грамота: судоустройство, судопроизводство, виды судебных доказательств.

- •25. Образование русского централизованного государства: предпосылки и этапы.

- •Накопление сил Москвой

- •Правление Ивана II и Василия III (вт. Пол. XV – 30-е гг. XVI вв.)

- •26. Московское княжество в XII—XIV вв., усиление власти московских князей.

- •27. Особенности социально-экономического и политического развития Московского княжества в XII - XV вв. Новая государственная идеология.

- •28. Золотая Орда и русские княжества.

- •29. Государственная централизация XIV—XV вв. Преобразование политической системы и административных органов. Кормления. Боярская дума.

- •30. Развитие русского феодального права в XIV – XVI вв. Источники права. Формы законодательства, частные акты.

- •31. Судебники XV—XVI вв.: источники, разработка, систематика правовых норм.

- •32. Судебники XV—XVI вв.: понятие, состав, виды преступлений; цели и виды наказаний.

- •Преступления против государства:

- •Против личности:

- •Против имущества:

- •33. Судебники XV—XVI вв.: судоустройство, судопроизводство, виды судебных доказательств.

- •34. Судебники XV – XVI вв.: вещное, обязательственное, наследственное право.

- •35. Стоглав 1551 г. Брачно-семейное право.

- •36. Этапы формирования крепостного права в XV—XVII вв.

- •37. Сословный строй России в XV—XVII вв.: феодальная аристократия; служилые сословия; правовые категории крестьянства; холопство и его правовая эволюция.

- •38. Государственные реформы середины XVI в.: земская, губная, военно-финансовая. Опричнина.

- •39. Социально-экономические, политические предпосылки сословно-представительной монархии в России.

- •40. Государственной строй сословно-представительной монархии. Власть царя. Земские соборы. Боярская дума. Приказы.

- •41. Земские соборы в XVI—XVII вв.: состав, виды, порядок деятельности.

- •1. Избрание царя.

- •2. Вопросы войны и мира

- •3. Финансовые вопросы

- •4. Вопросы внутренней политики

- •42. Боярская дума в XVI – XVII вв.: состав, компетенция, порядок деятельности. Развитие приказной системы управления.

- •43. Церковная организация и церковное право XV-XVII вв.

- •44. Российская государственность в конце XVI — начале XVII в. Смутное время.

- •45. Организация местного управления в XV - XVII вв.

- •46. Предпосылки создания, разработка, историческое значение Соборного уложения 1649 г.

- •47. Соборное уложение 1649 г.: источники, структура.

- •48. Соборное уложение 1649 г.: правовое положение населения.

- •49. Соборное уложение 1649 г.: развитие права феодальной собственности. Вотчины, поместья.

- •50. Соборное уложение 1649 г.: обязательственное, наследственное, брачно-семейное право.

- •Вотчинное землевладение.

- •Поместное (условное владение землей).

- •51. Соборное Уложение 1649 г.: понятие, состав, виды преступлений; цели и виды наказаний.

- •Преступления против имущества:

- •52. Соборное Уложение 1649 г.: судебный процесс, система доказательств.

- •Состязательная «суд» гд и уд.

- •Следственная (розыскная) «сыск».

30. Развитие русского феодального права в XIV – XVI вв. Источники права. Формы законодательства, частные акты.

Характерная черта рассматриваемого периода в истории российского государства – значительное расширение источниковой базы для изучения права. Возрастает число законодательных актов, исходящих от княжеской власти, государственных и местных органов. Появляется также значительное количество документов, фиксирующих обязательственные отношения:наследование имущества, иммунитетные права феодалов и пр. Растет делопроизводственная документация органов власти (указные книги приказов, постановления Земских соборов, отписки воевод и т.п.). Начинается кодификация законодательства и появляются кодексы законов Московской Руси, начиная от Судебника Ивана III 1497 г. и кончая Соборным Уложением 1649 г. Некоторые источники права заслуживают более обстоятельной характеристики.

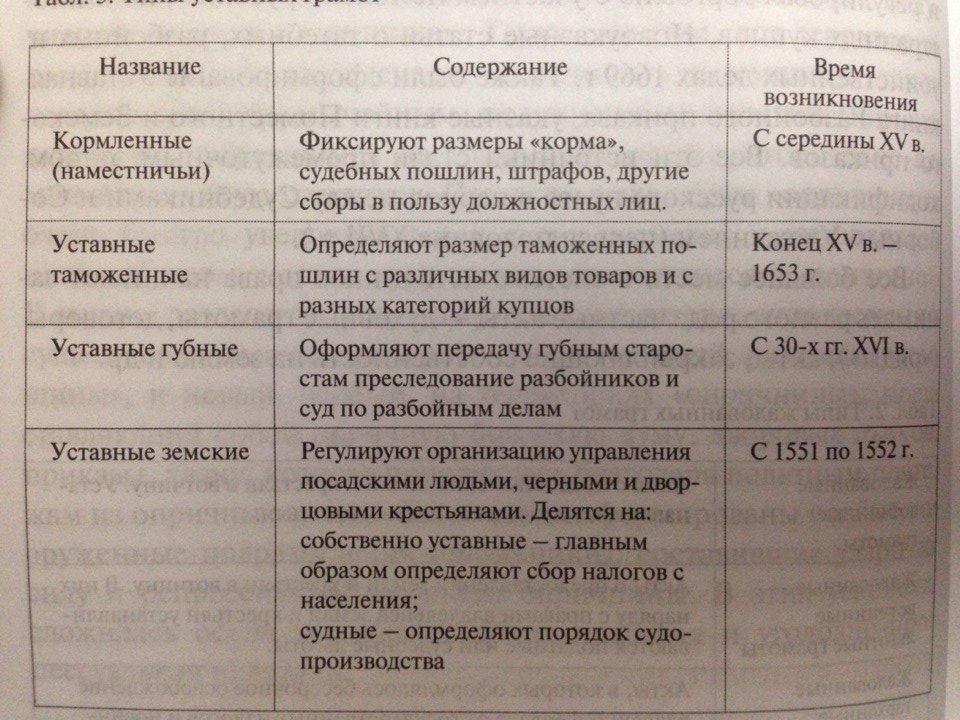

Уставные грамоты. Появляются по мере вхождения в Московское государство новых земель и утверждения на местах наместничьего правления. Сохранились Двинская (1397 г.) и Белозерская (1488 г.) уставные грамоты, определявшие порядок управления и судопроизводства в этих землях. В них устанавливались размеры наместничьего «корми», судебные пошлины и уголовные штрафы в пользу наместника, определялся состав лиц наместничьего правления и пр.

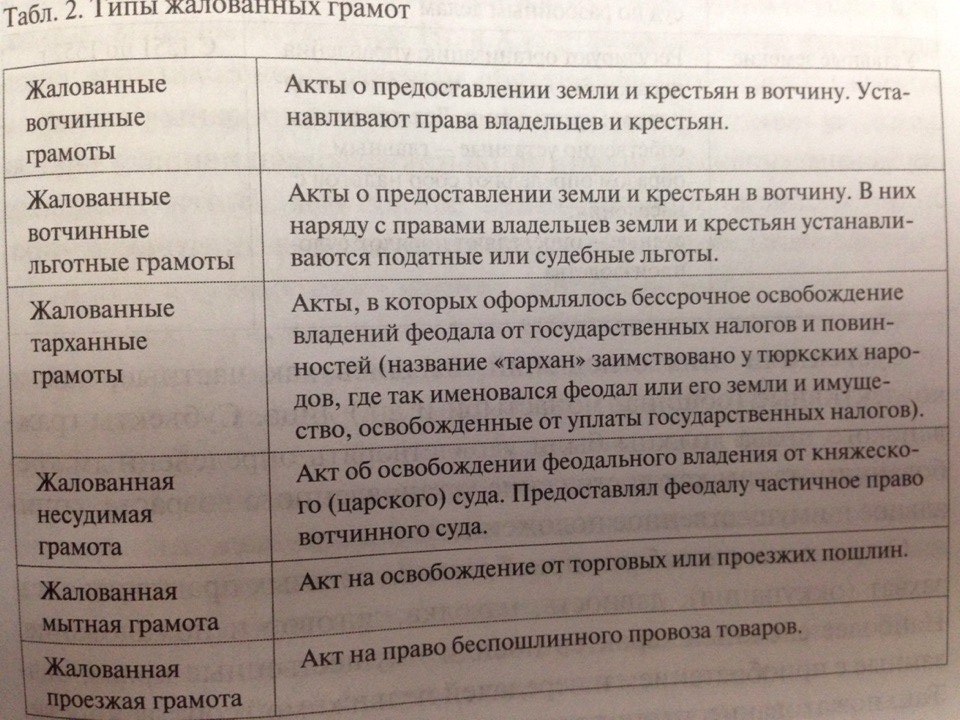

Жалованные грамоты. Исходили от великокняжеской власти и закрепляли права и привилегии частных лиц, прежде всего феодалов. Число жалованных грамот велико, и виды их разнообразны. Сохранились они благодаря монастырским архивам, где хранились в особых копийных книгах, в то время как светские феодалы, утратив потребность в их хранении с введением писцового делопроизводства (все земли фиксировались в государственных писцовых книгах), свои грамоты- о пожалованиях утратили. Особый интерес представляют иммунитетные (льготные) жалованные грамоты,предоставлявшие грамотчикам податной (освобождение от податей в государственную казну) и судебный (от княжеской юрисдикции) иммунитет.Их называют ещё тарханами. Тарханы были уничтожены Иваном Грозным.

Духовные грамоты. Это завещания, составлявшиеся великими и удельными князьями (а затем и другими лицами), иногда не один раз в течение жизни: во время болезни, перед военным походом, перед поездкой в Орду и т.д. Древнейшая, сохранившаяся в подлиннике, духовная Ивана Калиты, около 1339 г., дает полное представление о землях Московского княжества, о княжеском имуществе, которые распределяются между наследниками. По духовным грамотам прослеживается территориальный и политический рост Московского государства, процесс формирования «единодержавия» московского государя.

Купчие, меновые и данные (последние фиксировали вклады земель в монастыри) дают представление о дальнейшем развитии частной собственности на землю; правые грамоты представляют собой приговор суда, вручавшейся стороне, выигравшей дело; полные грамоты оформляли права и; полных (обельных) холопов, заемные и служилые грамоты – кабально холопство.

31. Судебники XV—XVI вв.: источники, разработка, систематика правовых норм.

Судебник Ивана III был составлен дьяком Валерием Гусевым, утвержден Боярской Думой в 1497 году. Исследователи разделили его на 68 статей. Его принято называть княжеским судебником.

Большинство норм относится к уг. отрасли, совсем немного статей гражд. и адм. права. Отраслевая система отсутствует. Однако Владимирский-Буданов и вместе с ним другие историки указывают систему, связанную с основной задачей судебников: централиз-я суд. с-ы, норм уг. и процесс. права.

4 части (2 первые – осн.): 1) Суд центральный (ст. 1-36) – Великого Князя и Боярской думы; 2) Суд местный (ст. 37-45) – наместников; 3) Немного гражд. и процесс. права (ст 46-66); 4) Процессуальные (ст. 67, 68)

Судебник Ивана IV Грозного принят Земским собором в 1550 году, и носит название царского судебника. В 1551 году судебник был принят на церковном Стоглавом Соборе. Царский судебник стал первым юридическим документом в нашей истории, который в подлинном своем тексте разделен на статьи.

Судебник Ивана IV является исправленным и дополненным судебником Ивана III: более совершенная юридическая техника, присутствует деление на статьи (100 ст.), разъясняются некоторые положения княжеского судебника. Дополняет санкциями статьи княжеского судебника, предусматривающие наказания за уголовные преступления. Более детально регламентирует вопросы гражд. и адм. права. По ст. 98 царского судебника всякий новый закон, изданный после него, является дополнением к нему.

Судебник Ивана IV состоит из 2 частей: 1) Суд центральный и 2) Суд местный. В них отражены порядок судебного процесса, размер и виды судебных пошлин, виды преступлений, виды наказаний. Гражд. и суд. процесс в ст.ст. 26-59.

Источники судебников:

РП

ПСГ

Уставные и судебные грамоты

Указы князей +

Приговоры БД = зак/дат. д-ть

Обычное право и судебная практика Московских князей и БД