- •1. Определение понятия «патологическая физиология» как наука.

- •2. Роль патофизиологии в системе медицинских знаний.

- •3. Определение понятия «этиология».

- •4. Определение понятия «патогенез».

- •5. Что такое «главное звено патогенеза»?

- •6. Основа патогенеза.

- •7. Приведите примеры причинно-следственных взаимоотношений в динамике патологического процесса (болезни).

- •8. Что такое «порочный круг»?

- •9. Приведите примеры формирования «порочных кругов» в динамике патологического процесса.

- •10. Патофизиологический эксперимент и его характеристика. Морально-этические аспекты экспериментирования на животных.

- •11. Определение понятия «патологический процесс».

- •12. Что такое «типовой патологический процесс»?

- •13. Определение понятия «болезнь».

- •14. Понятие о реактивности и резистентности организма. Роль реактивности в патологии.

- •15. Виды реактивности. Структура индивидуальной реактивности. Роль пола и возраста в реактивности и резистентности организма.

- •16. Определение понятия «конституция». Роль наследственности и конституции в реактивности организма. Основные признаки конституциональных типов.

- •17. Приобретенная реактивность. Биологические и социальные факторы, влияющие на ее формирование. Механизмы формирования приобретенной реактивности.

- •18. Роль исходного функционального состояния в реактивности.

- •19. Роль нервной системы в механизмах реактивности организма.

- •20. Роль эндокринной системы и обмена веществ в механизмах реактивности.

- •21. Роль иммунной системы в механизмах реактивности организма.

- •22. Роль обменных механизмов в реактивности организма.

- •23. Электрический ток, виды. Механизм повреждающего действия электрического тока на организм.

- •24. Общее и местное действие электрического тока.

- •25. Зависимость тяжести электротравмы от физических параметров, реактивности организма и пути прохождения электрического тока через организм.

- •26. Повреждающее действие постоянного и переменного электрического тока.

- •27. Характеристика ионизирующего излучения и его виды.

- •28. Прямое и опосредованное действие ионизирующего излучения.

- •29. Понятие о радиочувствительности и радиорезистентности.

- •30. Перечислите клетки органов и тканей в порядке убывания их радиочувствительности.

- •31. Лучевая болезнь, ее виды.

- •32. Периоды лучевой болезни.

- •33. Механизм развития геморрагического синдрома и иммунодефицитного состояния при лучевой болезни.

- •34. Отдаленные последствия облучения организма ионизирующим излучением.

- •35. Типовые нарушения периферического кровообращения.

- •36. Общие феномены нарушения микроциркуляции.

- •37. Гиперемия. Виды, причины, механизмы развития.

- •38. Артериальная гиперемия. Виды, особенности микроциркуляции.

- •39. Механизмы развития, общие проявления, последствия артериальной гипертензии.

- •40. Венозная гиперемия. Причины возникновения, механизмы развития.

- •41. Общие клинические проявления венозной гиперемии. Их генез.

- •42. Особенности микроциркуляции при венозной гиперемии, их последствия.

- •43. Стаз. Виды, причины возникновения. Механизмы развития, проявления и последствия.

- •44. Ишемия. Причины возникновения, патогенетическая классификация. Механизмы развития и проявления.

- •45. Общие клинические проявления ишемии. Их генез.

- •46. Особенности нарушений микроциркуляции при ишемии. Исходы ишемии.

- •47. Тромбоз. Определение, причины возникновения, механизмы развития, исходы.

- •48. Эмболия. Определение, классификация, механизмы развития, исходы.

- •49. Определение понятия «гипоксия». Гипоксия как патогенетический фактор различных заболеваний (воспаление, шок, коллапс).

- •50. Классификация гипоксии, этиология, патогенез гипоксии.

- •51. Дыхательная гипоксия.

- •52. Гемическая гипоксия.

- •53. Тканевая гипоксия.

- •54. Циркуляторная гипоксия.

- •55. Этиология гипоксии при разобщении дыхания и окислительного фосфорилирования. Последствия для клетки.

- •56. Оксигенация крови при различных видах гипоксии.

- •57. Нарушение обмена веществ и физиологических функций при гипоксии.

- •58. Механизмы срочной компенсации и долговременной адаптации к гипоксии.

- •59. Патофизиологические основы профилактики и терапии гипоксии.

- •60. Определение понятия «боль».

- •61. Этиология боли, классификация алгогенных факторов.

- •62. Классификация боли.

- •63. Классификация болевых рецепторов.

- •64. Особенности болевых рецепторов.

- •65. Патогенез острой боли. Понятие и патогенез острой локализованной и нелокализованной боли. Их механизмы.

- •66. Изменения в организме при локализованной боли.

- •67. Лабораторные и клинические проявления нелокализованной боли.

- •68. Механизмы активации антиноцицептивной системы.

- •69. Патогенез хронической боли. Различие между острой и хронической болью.

- •70. Изменения в организме при боли. Общие принципы лечения боли.

- •71. Биологическое значение боли.

- •72. Стресс. Этиология, стадии, общий патогенез стресса.

- •73. Нарушения в органах при стрессе.

- •75. Нарушение энергетического обмена. Причины, механизмы, последствия.

- •76. Нарушение расщепления и всасывания углеводов. Причины, механизмы, последствия.

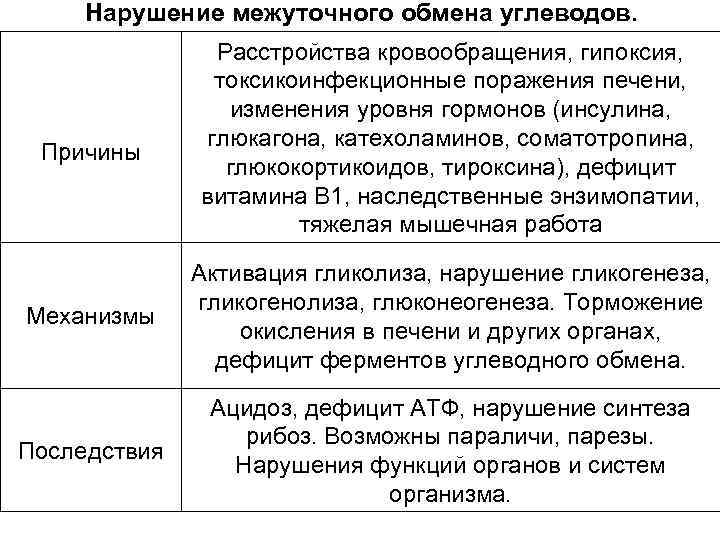

- •77. Нарушение межуточного обмена углеводов. Причины, механизмы, последствия.

- •78. Этиология и патогенез гипо - и гипергликемий.

- •79. Нарушение расщепления и всасывания белков. Причины, механизмы, последствия.

- •80. Нарушение межуточного обмена белков (нарушения синтеза и катаболизма белков, нарушения превращения аминокислот).

- •81. Нарушение конечных этапов метаболизма белков (расстройства связывания и выведения токсических продуктов азотистого обмена).

- •82. Нарушение азотистого баланса, их механизмы.

- •83. Нарушения расщепления и всасывания жиров. Причины, механизмы, последствия.

- •84. Гиперлипидемия. Виды, механизмы развития.

- •85. Общее ожирение и его механизмы.

- •86. Ацидоз. Виды, причины, механизмы развития, компенсаторные реакции, последствия для организма.

- •87. Алкалоз. Виды, причины, механизмы развития, компенсаторные реакции, последствия для организма.

75. Нарушение энергетического обмена. Причины, механизмы, последствия.

Нарушения энергетического обмена в клетке Известно, что источником энергии в организме являются содержащиеся в пищевых продуктах углеводы, жиры и белки. В ходе сложных превращений, особенно в цикле Кребса, из глюкозы, жирных и аминокислот образуется большое количество энергии. Часть энергии пищевых веществ используется для образования АТФ, гуанидинтрифосфата, креатинфосфата. Именно эти энергетические субстраты необходимы для осуществления таких биологических процессов в клетке, как сокращение и расслабление миофибрилл, синтез видоспецифических веществ, поддержание

Это связано с тем, что для образования каждой макроэргической фосфатной связи, например АТФ, требуется 12000 кал. Такое же коли- 14 чество выделяется в случае распада каждой макроэргической фосфатной связи АТФ. Энергия АТФ используется для осуществления вышеуказанных биологических процессов в клетке. АТФ находится в каждой клетке как в цито-, так и нуклеоплазме. В каждый данный момент АТФ используется для биологических процессов и, одновременно, в митохондриях ресинтезируется. Образование основной массы АТФ происходит в митохондриях в ходе сопряжения процессов окислительного фосфорилирования, при котором протоны передаются через специализированные каналы митохондрий, где, с одной стороны, активируют АТФсинтетазу и способствуют образованию АТФ, а с другой, соединяясь с кислородом, на который передаются электроны с ферментов дыхательной цепи, образуют воду. В ходе гликолитического окисления молекулы глюкозы образуется в чистом виде 2 мол. АТФ, в то время как в ходе полного ее окисления через цикл Кребса и дыхательную цепь в процессе фосфорилирования образуется 38 мол. АТФ, вода и углекислый газ.

76. Нарушение расщепления и всасывания углеводов. Причины, механизмы, последствия.

Нарушение расщепления углеводов имеет место при развитии воспаления, опухолей слизистой рта и желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы; при общих процессах типа перегревания, лихорадки, обезвоживания, шока, после резекции кишечника, а также наследственных энзимопатиях. Нарушение всасывания может происходить как вследствие расстройств расщепления полисахаридов, так и в результате нарушения фосфорилирования углеводов. Последнее наблюдается при дефиците 159 инсулина, глюкокоритикоидов, отравлениях флоридзином, монойодацетатом. При нарушении расщепления и всасывания углеводов возникает углеводное голодание, следствием чего может явиться активация компенсаторных реакций в виде гликогенолиза и липолиза как результат усиления эффектов контринсулярных гормонов. Поступление нерасщепленных углеводов в толстый кишечник может приводить к усилению брожения.

77. Нарушение межуточного обмена углеводов. Причины, механизмы, последствия.

Межуточный обмен веществ включает биосинтез специфических для данного вида белков, липидов и углеводов, и превращения аминокислот, гексоз, пентоз, жирных кислот и глицерина в ряд общих продуктов, подвергающихся превращению в цикле трикарбоновых кислот. Так, аминокислоты превращаются в ацетил-КоА, а-кетоглюторат, оксалоацетат, сукцинил-КоА; углеводы в пировиноградную кислоту, а затем в ацетил-КоА; жирные кислоты также превращаются в ацетил-КоА. Глюкоза и свободные жирные кислоты являются основными источниками энергии для любой клетки. Таким образом, в процессе межуточного обмена аминокислот, гексоз, глицерина и жирных кислот образуется ряд общих веществ, подвергающихся превращению в цикле трикарбоновых кислот до конечных продуктов — СО2 и Н2О. При межуточном обмене энергия пищевых веществ выделяется и аккумулируется в макроэргах только в результате гликолиза. Так, при гликолитическом распаде глюкозы до пировиноградной и молочной кислот образуется 4 молекулы АТФ, но, так как в процессе гликолиза используются 2 молекулы АТФ, то, в целом, выход АТФ составляет всего лишь две молекулы.

Причинами нарушения межуточного обмена углеводов являются: нарушение функции поджелудочной железы, недостаток коферментов (витамина B 1), дефицит кислорода (различные виды гипоксий). + + Нарушение этапа синтеза и распада гликогена в организме. + Углеводы, поступая в большом количестве, в желудочно-кишечном тракте гидролизуются до глюкозы или иных сахаров, которые затем в печени превращаются в глюкозу