- •1. Определение понятия «патологическая физиология» как наука.

- •2. Роль патофизиологии в системе медицинских знаний.

- •3. Определение понятия «этиология».

- •4. Определение понятия «патогенез».

- •5. Что такое «главное звено патогенеза»?

- •6. Основа патогенеза.

- •7. Приведите примеры причинно-следственных взаимоотношений в динамике патологического процесса (болезни).

- •8. Что такое «порочный круг»?

- •9. Приведите примеры формирования «порочных кругов» в динамике патологического процесса.

- •10. Патофизиологический эксперимент и его характеристика. Морально-этические аспекты экспериментирования на животных.

- •11. Определение понятия «патологический процесс».

- •12. Что такое «типовой патологический процесс»?

- •13. Определение понятия «болезнь».

- •14. Понятие о реактивности и резистентности организма. Роль реактивности в патологии.

- •15. Виды реактивности. Структура индивидуальной реактивности. Роль пола и возраста в реактивности и резистентности организма.

- •16. Определение понятия «конституция». Роль наследственности и конституции в реактивности организма. Основные признаки конституциональных типов.

- •17. Приобретенная реактивность. Биологические и социальные факторы, влияющие на ее формирование. Механизмы формирования приобретенной реактивности.

- •18. Роль исходного функционального состояния в реактивности.

- •19. Роль нервной системы в механизмах реактивности организма.

- •20. Роль эндокринной системы и обмена веществ в механизмах реактивности.

- •21. Роль иммунной системы в механизмах реактивности организма.

- •22. Роль обменных механизмов в реактивности организма.

- •23. Электрический ток, виды. Механизм повреждающего действия электрического тока на организм.

- •24. Общее и местное действие электрического тока.

- •25. Зависимость тяжести электротравмы от физических параметров, реактивности организма и пути прохождения электрического тока через организм.

- •26. Повреждающее действие постоянного и переменного электрического тока.

- •27. Характеристика ионизирующего излучения и его виды.

- •28. Прямое и опосредованное действие ионизирующего излучения.

- •29. Понятие о радиочувствительности и радиорезистентности.

- •30. Перечислите клетки органов и тканей в порядке убывания их радиочувствительности.

- •31. Лучевая болезнь, ее виды.

- •32. Периоды лучевой болезни.

- •33. Механизм развития геморрагического синдрома и иммунодефицитного состояния при лучевой болезни.

- •34. Отдаленные последствия облучения организма ионизирующим излучением.

- •35. Типовые нарушения периферического кровообращения.

- •36. Общие феномены нарушения микроциркуляции.

- •37. Гиперемия. Виды, причины, механизмы развития.

- •38. Артериальная гиперемия. Виды, особенности микроциркуляции.

- •39. Механизмы развития, общие проявления, последствия артериальной гипертензии.

- •40. Венозная гиперемия. Причины возникновения, механизмы развития.

- •41. Общие клинические проявления венозной гиперемии. Их генез.

- •42. Особенности микроциркуляции при венозной гиперемии, их последствия.

- •43. Стаз. Виды, причины возникновения. Механизмы развития, проявления и последствия.

- •44. Ишемия. Причины возникновения, патогенетическая классификация. Механизмы развития и проявления.

- •45. Общие клинические проявления ишемии. Их генез.

- •46. Особенности нарушений микроциркуляции при ишемии. Исходы ишемии.

- •47. Тромбоз. Определение, причины возникновения, механизмы развития, исходы.

- •48. Эмболия. Определение, классификация, механизмы развития, исходы.

- •49. Определение понятия «гипоксия». Гипоксия как патогенетический фактор различных заболеваний (воспаление, шок, коллапс).

- •50. Классификация гипоксии, этиология, патогенез гипоксии.

- •51. Дыхательная гипоксия.

- •52. Гемическая гипоксия.

- •53. Тканевая гипоксия.

- •54. Циркуляторная гипоксия.

- •55. Этиология гипоксии при разобщении дыхания и окислительного фосфорилирования. Последствия для клетки.

- •56. Оксигенация крови при различных видах гипоксии.

- •57. Нарушение обмена веществ и физиологических функций при гипоксии.

- •58. Механизмы срочной компенсации и долговременной адаптации к гипоксии.

- •59. Патофизиологические основы профилактики и терапии гипоксии.

- •60. Определение понятия «боль».

- •61. Этиология боли, классификация алгогенных факторов.

- •62. Классификация боли.

- •63. Классификация болевых рецепторов.

- •64. Особенности болевых рецепторов.

- •65. Патогенез острой боли. Понятие и патогенез острой локализованной и нелокализованной боли. Их механизмы.

- •66. Изменения в организме при локализованной боли.

- •67. Лабораторные и клинические проявления нелокализованной боли.

- •68. Механизмы активации антиноцицептивной системы.

- •69. Патогенез хронической боли. Различие между острой и хронической болью.

- •70. Изменения в организме при боли. Общие принципы лечения боли.

- •71. Биологическое значение боли.

- •72. Стресс. Этиология, стадии, общий патогенез стресса.

- •73. Нарушения в органах при стрессе.

- •75. Нарушение энергетического обмена. Причины, механизмы, последствия.

- •76. Нарушение расщепления и всасывания углеводов. Причины, механизмы, последствия.

- •77. Нарушение межуточного обмена углеводов. Причины, механизмы, последствия.

- •78. Этиология и патогенез гипо - и гипергликемий.

- •79. Нарушение расщепления и всасывания белков. Причины, механизмы, последствия.

- •80. Нарушение межуточного обмена белков (нарушения синтеза и катаболизма белков, нарушения превращения аминокислот).

- •81. Нарушение конечных этапов метаболизма белков (расстройства связывания и выведения токсических продуктов азотистого обмена).

- •82. Нарушение азотистого баланса, их механизмы.

- •83. Нарушения расщепления и всасывания жиров. Причины, механизмы, последствия.

- •84. Гиперлипидемия. Виды, механизмы развития.

- •85. Общее ожирение и его механизмы.

- •86. Ацидоз. Виды, причины, механизмы развития, компенсаторные реакции, последствия для организма.

- •87. Алкалоз. Виды, причины, механизмы развития, компенсаторные реакции, последствия для организма.

41. Общие клинические проявления венозной гиперемии. Их генез.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВЕНОЗНОЙ ГИПЕРЕМИИ:

Клинически застойная гиперемия характеризуется цианозом, понижением температуры, значительным увеличением органа или участка ткани в объеме. Последнее связано с накоплением крови вследствие ограниченного оттока при продолжающемся притоке ее, а также в результате усиленного выпотевания жидкости из сосудов в межтканевое пространство и нарушения ее резорбции в лимфатические сосуды.

Цианоз связан с уменьшением количества оксигемоглобина и накоплением восстановленного гемоглобина, который и определяет синюшный оттенок гиперемированного участка.

Важнейшим проявлением застойной гиперемии является гипоксия тканей.

Снижение температуры на участке венозной гиперемии является следствием уменьшения притока теплой крови, снижением интенсивности метаболических процессов и усиления теплоотдачи через расширенные венозные сосуды. Исключением являются внутренние органы, где изменение температуры не происходит.

42. Особенности микроциркуляции при венозной гиперемии, их последствия.

ПРИЗНАКИ ВЕНОЗНОЙ ГИПЕРЕМИИ СО СТОРОНЫ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ:

Со стороны микроциркуляции при этом наблюдается постепенно развивающееся уменьшение линейной и объемной скорости кровотока с последующим формированием толчкообразного, маятникообразного движения крови и стаза. Гидростатическое давление и проницаемость сосудов повышаются, увеличивается количество капилляров, переполненных кровью, они обычно резко расширены.

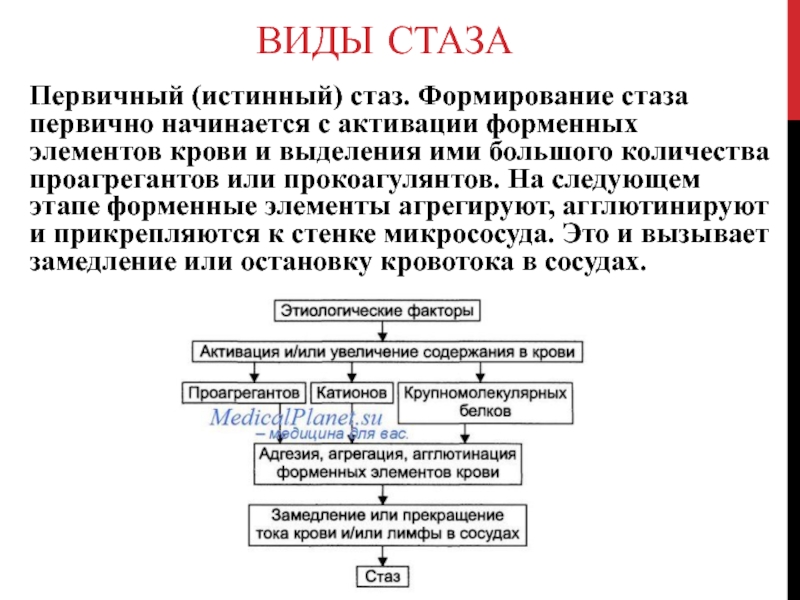

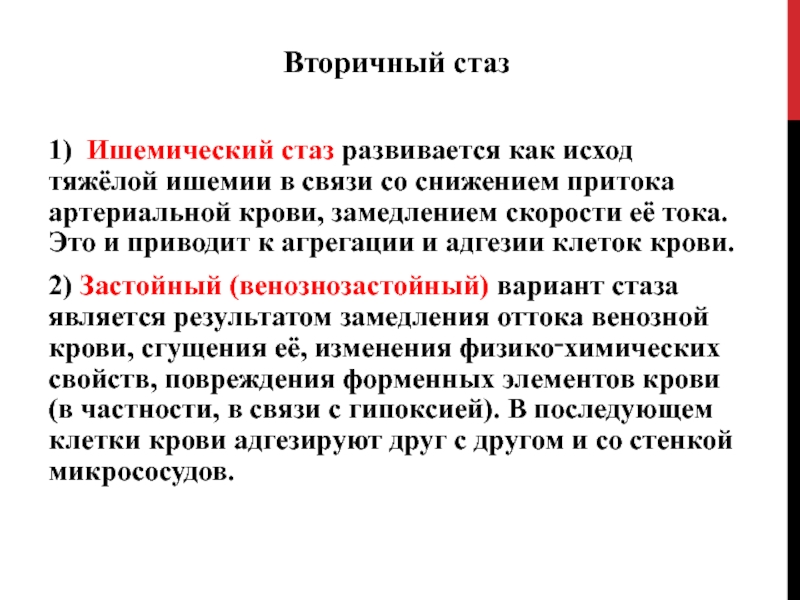

43. Стаз. Виды, причины возникновения. Механизмы развития, проявления и последствия.

С т а з — остановка движения крови в сосудах микроциркуляторного русла.

44. Ишемия. Причины возникновения, патогенетическая классификация. Механизмы развития и проявления.

Ишемия- уменьшение или полное прекращение кровообращения в органе или его участке в результате нарушения доставки крови по артериальным сосудам. Поэтому ишемию нередко называют местным малокровием.

Патогенетическая классификация:

Выделяют три основные группы причин, вызывающих различные виды ишемии.

1. Ангиоспастическая ишемия — возникает в результате рефлекторного спазма артериальных сосудов при стрессе, болевых воздействиях, при механических, физических (например, холод), химических воздействиях на организм. Большое значение в возникновении ангиоспазма имеют и гуморальные факторы, например, катехоламины, вазопрессин, ангиотензин II и др. Важной причиной ишемии является также увеличение динамической вязкости крови, например, при эритремии, для которой характерно нарастание в крови количества эритроцитов, тромбоцитов, повышение свертываемости крови. Вследствие увеличения динамической вязкости текучесть крови ухудшается, замедляется линейная и объемная скорость кровотока, уменьшается количество функционирующих капилляров.

2. Обтурационная ишемия — наблюдается при закупорке просвета артериального сосуда тромбом, эмболом, изменении эндотелия (например, при облитерирующем эндартериите, стенозирующем атеросклерозе).

3. Компрессионная ишемия — связана со сдавленней артериальных сосудов извне за счет механического давления (например, жгутом, опухолью, рубцом, отечной жидкостью и т.д.). При микроскопическом исследовании участка ишемии в результате уменьшения перфузионного давления снижается линейная и объемная скорость кровотока, уменьшается количество функционирующих капилляров, происходит перераспределение форменных элементов и плазмы, следствием чего является появление микрососудов, заполненных преимущественно плазмой (плазматические капилляры). Из-за уменьшения гидростатического давления в капиллярах и посткапиллярных венулах нарушается обмен жидкости с межклеточным пространством, нарушается образование лимфы и ее отток.

Проявления ишемии целиком и полностью определяются нарушениями кровообращения и обмена веществ, степень выраженности которых зависит от скорости развития ишемии, продолжительности ее, наличия коллатерального кровообращения в органе, в котором формируется ишемия, а также функциональной органоспецифики.

Например, при ишемии, нижних конечностей, наряду с основными признаками ишемии, на первый план выступают снижение температуры и боль, а также быстрая утомляемость. При ишемии сердца наряду с нарушениями сократительной способности и расстройствами кровообращения нередко доминирующим является болевой синдром. В зависимости от локализации ишемии головного мозга возможны нарушения дыхания, кровообращения, движения, психики, эмоций, памяти и т.д. Чувствительность к ишемии различных органов и тканей неодинакова. Так, костная, хрящевая, соединительная ткань высокоустойчивы к ишемии, в то время как клетки мозга, сердца, почек, печени очень чувствительны к ней и погибают достаточно быстро. Например, при ишемии мозга и полном нарушении доставки кислорода нервные клетки гибнут через 5—7 минут.

Патогенез ишемии представляется достаточно сложным.

Следствием уменьшения или полного прекращения кровообращения на участке ишемии является развитие гипоксии, для которой характерно, прежде всего, уменьшение образования АТФ. Запасы ее в клетках невелики. Резервным путем, хотя и малоэффективным, является образование АТФ в результате анаэробного гликолиза, интенсивность которого при дефиците кислорода значительно повышается. Это ведет к накоплению недоокисленных продуктов типа молочной, пировиноградной и других кислот, сдвигу рН в кислую сторону. Очень важным фактором в патогенезе ишемии является нарушение структуры и функции мембран клеток. Во многом такое повреждение вызвано продуктами перекисного окисления липидов, интенсивность которого при этом процессе возрастает. Вследствие дефицита макроэргов нарушается транспортная функция мембран по обмену электролитов и энергетического материала, а также синтетические процессы в клетке. Начинают преобладать катаболические процессы. Одновременно повышается проницаемость лизосом с выходом гидролаз и развитием ацидоза. Все это ведет первоначально к повышению проницаемости мембран клеток для натрия и воды, а затем к увеличению образования физиологически активных веществ, под влиянием которых повышается проницаемость капилляров, что стимулирует выход жидкости за пределы сосудов, приводит к набуханию клеток, дистрофическим изменениям и некрозу. Расстройства в очаге ишемии усугубляются гистамином, киниками, простагландинами, определенная роль в них принадлежит и так называемому ишемическому токсину. Ишемия рассматривается как стадия прединфарктного состояния.