- •1. Определение понятия «патологическая физиология» как наука.

- •2. Роль патофизиологии в системе медицинских знаний.

- •3. Определение понятия «этиология».

- •4. Определение понятия «патогенез».

- •5. Что такое «главное звено патогенеза»?

- •6. Основа патогенеза.

- •7. Приведите примеры причинно-следственных взаимоотношений в динамике патологического процесса (болезни).

- •8. Что такое «порочный круг»?

- •9. Приведите примеры формирования «порочных кругов» в динамике патологического процесса.

- •10. Патофизиологический эксперимент и его характеристика. Морально-этические аспекты экспериментирования на животных.

- •11. Определение понятия «патологический процесс».

- •12. Что такое «типовой патологический процесс»?

- •13. Определение понятия «болезнь».

- •14. Понятие о реактивности и резистентности организма. Роль реактивности в патологии.

- •15. Виды реактивности. Структура индивидуальной реактивности. Роль пола и возраста в реактивности и резистентности организма.

- •16. Определение понятия «конституция». Роль наследственности и конституции в реактивности организма. Основные признаки конституциональных типов.

- •17. Приобретенная реактивность. Биологические и социальные факторы, влияющие на ее формирование. Механизмы формирования приобретенной реактивности.

- •18. Роль исходного функционального состояния в реактивности.

- •19. Роль нервной системы в механизмах реактивности организма.

- •20. Роль эндокринной системы и обмена веществ в механизмах реактивности.

- •21. Роль иммунной системы в механизмах реактивности организма.

- •22. Роль обменных механизмов в реактивности организма.

- •23. Электрический ток, виды. Механизм повреждающего действия электрического тока на организм.

- •24. Общее и местное действие электрического тока.

- •25. Зависимость тяжести электротравмы от физических параметров, реактивности организма и пути прохождения электрического тока через организм.

- •26. Повреждающее действие постоянного и переменного электрического тока.

- •27. Характеристика ионизирующего излучения и его виды.

- •28. Прямое и опосредованное действие ионизирующего излучения.

- •29. Понятие о радиочувствительности и радиорезистентности.

- •30. Перечислите клетки органов и тканей в порядке убывания их радиочувствительности.

- •31. Лучевая болезнь, ее виды.

- •32. Периоды лучевой болезни.

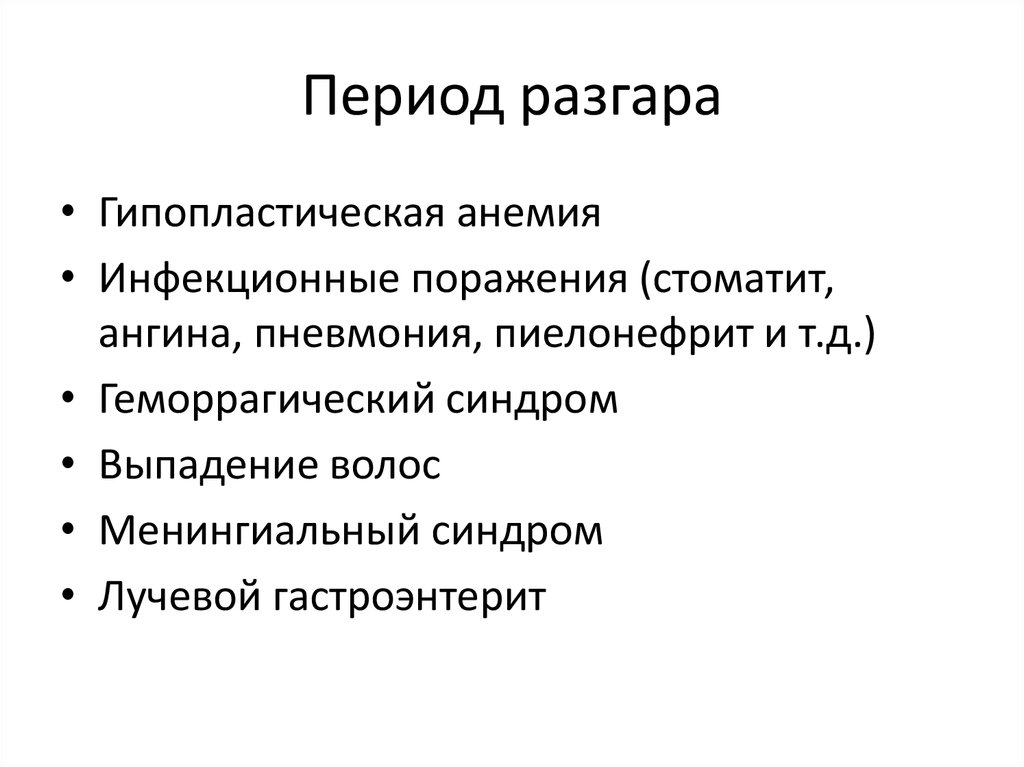

- •33. Механизм развития геморрагического синдрома и иммунодефицитного состояния при лучевой болезни.

- •34. Отдаленные последствия облучения организма ионизирующим излучением.

- •35. Типовые нарушения периферического кровообращения.

- •36. Общие феномены нарушения микроциркуляции.

- •37. Гиперемия. Виды, причины, механизмы развития.

- •38. Артериальная гиперемия. Виды, особенности микроциркуляции.

- •39. Механизмы развития, общие проявления, последствия артериальной гипертензии.

- •40. Венозная гиперемия. Причины возникновения, механизмы развития.

- •41. Общие клинические проявления венозной гиперемии. Их генез.

- •42. Особенности микроциркуляции при венозной гиперемии, их последствия.

- •43. Стаз. Виды, причины возникновения. Механизмы развития, проявления и последствия.

- •44. Ишемия. Причины возникновения, патогенетическая классификация. Механизмы развития и проявления.

- •45. Общие клинические проявления ишемии. Их генез.

- •46. Особенности нарушений микроциркуляции при ишемии. Исходы ишемии.

- •47. Тромбоз. Определение, причины возникновения, механизмы развития, исходы.

- •48. Эмболия. Определение, классификация, механизмы развития, исходы.

- •49. Определение понятия «гипоксия». Гипоксия как патогенетический фактор различных заболеваний (воспаление, шок, коллапс).

- •50. Классификация гипоксии, этиология, патогенез гипоксии.

- •51. Дыхательная гипоксия.

- •52. Гемическая гипоксия.

- •53. Тканевая гипоксия.

- •54. Циркуляторная гипоксия.

- •55. Этиология гипоксии при разобщении дыхания и окислительного фосфорилирования. Последствия для клетки.

- •56. Оксигенация крови при различных видах гипоксии.

- •57. Нарушение обмена веществ и физиологических функций при гипоксии.

- •58. Механизмы срочной компенсации и долговременной адаптации к гипоксии.

- •59. Патофизиологические основы профилактики и терапии гипоксии.

- •60. Определение понятия «боль».

- •61. Этиология боли, классификация алгогенных факторов.

- •62. Классификация боли.

- •63. Классификация болевых рецепторов.

- •64. Особенности болевых рецепторов.

- •65. Патогенез острой боли. Понятие и патогенез острой локализованной и нелокализованной боли. Их механизмы.

- •66. Изменения в организме при локализованной боли.

- •67. Лабораторные и клинические проявления нелокализованной боли.

- •68. Механизмы активации антиноцицептивной системы.

- •69. Патогенез хронической боли. Различие между острой и хронической болью.

- •70. Изменения в организме при боли. Общие принципы лечения боли.

- •71. Биологическое значение боли.

- •72. Стресс. Этиология, стадии, общий патогенез стресса.

- •73. Нарушения в органах при стрессе.

- •75. Нарушение энергетического обмена. Причины, механизмы, последствия.

- •76. Нарушение расщепления и всасывания углеводов. Причины, механизмы, последствия.

- •77. Нарушение межуточного обмена углеводов. Причины, механизмы, последствия.

- •78. Этиология и патогенез гипо - и гипергликемий.

- •79. Нарушение расщепления и всасывания белков. Причины, механизмы, последствия.

- •80. Нарушение межуточного обмена белков (нарушения синтеза и катаболизма белков, нарушения превращения аминокислот).

- •81. Нарушение конечных этапов метаболизма белков (расстройства связывания и выведения токсических продуктов азотистого обмена).

- •82. Нарушение азотистого баланса, их механизмы.

- •83. Нарушения расщепления и всасывания жиров. Причины, механизмы, последствия.

- •84. Гиперлипидемия. Виды, механизмы развития.

- •85. Общее ожирение и его механизмы.

- •86. Ацидоз. Виды, причины, механизмы развития, компенсаторные реакции, последствия для организма.

- •87. Алкалоз. Виды, причины, механизмы развития, компенсаторные реакции, последствия для организма.

30. Перечислите клетки органов и тканей в порядке убывания их радиочувствительности.

Ткани в порядке убывания радиочувствительности: лимфоидная – миелоидная – герминативный (семенники, гонады), кишечный и покровный эпителий – мышечная – нервная - хрящевая – костная.

Жизненно важные органы или системы с высокой радиочувствительностью, которые первыми выходят из строя в исследуемом диапазоне доз, что обуславливает гибель организма в определённые сроки после облучения, называются критическими. К ним относятся: красный костный мозг, гонады, хрусталик, эпителий слизистых оболочек и кожи.

31. Лучевая болезнь, ее виды.

Лучевая болезнь-это заболевание, возникающее в результате воздействия на организм различных видов ионизирующих излучений в дозах, превышающих предельно допустимые.

ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ протекает с поражением кроветворной, нервной, пищеварительной, кожной, эндокринной и других систем. В течение жизни человек постоянно подвергается воздействию малых доз ионизирующего излучения, исходящего как от внешних (естественных и техногенных), так и внутренних источников, проникающих в организм при дыхании, потреблении воды и пищи и накапливающихся в тканях. Прогноз лучевой болезни напрямую связан с массивностью полученной дозы радиации и временем поражающего воздействия. Больные, пережившие критический срок в 12 недель после облучения, имеют шансы на благоприятный прогноз. Однако даже при нелетальном лучевом поражении у пострадавших впоследствии могут возникать гемобластозы(злокачественные опухолевые заболевания), злокачественные новообразования различной локализации, а у потомства выявляться различные генетические аномалии.

Развитие лучевой болезни зависит от:

1)дозы облучения,

2)времени действия,

3)размеров облучаемой поверхности, ее локализации

4)реактивности организма.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ЛУЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАВИСИТ от дозы, временного и пространственного ее распределения, состояния и особенностей самого организма.

Характерной особенностью зависимости биологического эффекта от дозы лучевого воздействия, которую обычно называют «зависимость доза — эффект», является очень широкий дозовый диапазон. К естественному уровню ионизирующей радиации животный организм адаптировался в процессе эволюции. Предельно допустимой дозой для лиц, подвергающихся по роду своей деятельности лучевым воздействиям, является по существующему санитарному законодательству доза в 5 рентген (Р) за год.

При более или менее значительном повышении предельно допустимого уровня приспособительные возможности организма становятся недостаточными, в результате чего развиваются патологические состояния.

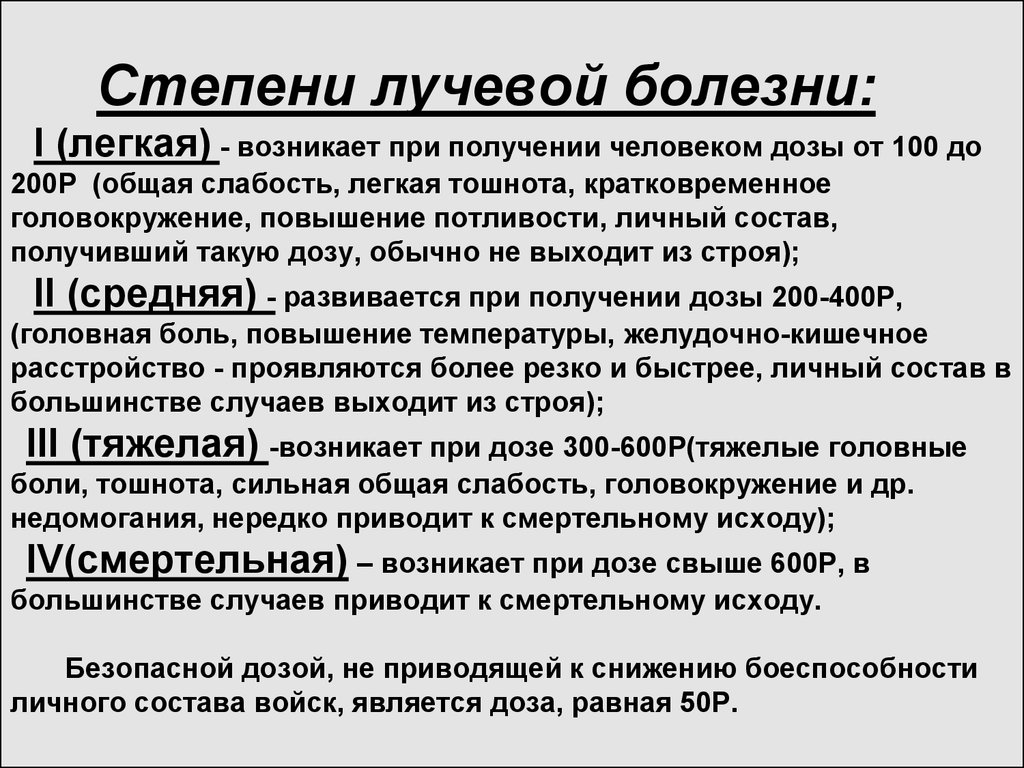

Доза риска при однократном облучении всего организма -25 Рентген (в результате возникают патологические изменения, вполне совместимые с жизнью).

Дозы, превышающие при однократном облучении 100 Р и выше, способны вызывать у млекопитающих— лучевую болезнь. (при лучевой терапии в тканях, окружающих опухоль, и на облучаемом участке кожи могут развиваться лучевые поражения).

Для получения дозы, вызывающей развитие лучевой болезни, необходимо в 100—500 тысяч раз превысить суточную дозу, получаемую человеком от естественных источников ионизирующей радиации. Принято считать для человека дозу в 300—400 Р при однократном облучении всего тела полулетальной, т.е. вызывающей гибель 50 % облученных, и дозу 600—700 Р абсолютно смертельной, когда погибают все облученные.

Распределение величины лучевого воздействия, т.е. дозы во времени и пространстве, при этом под последним понимается объем облучаемой части организма. Увеличение времени лучевого воздействия при неизмененной дозе, как правило, приводит к снижению биологической активности ионизирующей радиации.

Зависимость биологического эффекта от пространственного распределения лучевого воздействия. Общей характеристикой в этом отношении является правило: чем меньше поверхность облучаемой ткани, тем соответственно меньше биологический эффект. Например, доза 600 Р при общем облучении является абсолютно смертельной для человека. В то же время при проведении радиотерапии такие дозы дают за один сеанс, накапливая за весь курс лечения тысячи, а иногда и 10—15 тысяч рентген, т.к. при этом облучению подвергаются относительно небольшие участки тела.

Биологический эффект зависит от состояния и особенностей самого организма. Первой по значению в этом отношении является характеристика способности организма отвечать на лучевое раздражение, т.е. его реактивность к действию ионизирующей радиации. Радиоустойчивость наиболее высока у низших организмов. Так, найдены микроорганизмы в воде контуров реакторов, где дозы достигают сотен тысяч и миллионов рентген. Чем более высоко организован организм, тем, как правило, ниже его радиоустойчивость. Среди млекопитающих отмечается такая же тенденция.

Наиболее радиочувствительным периодом жизни является эмбриональный, наиболее радиоустойчивым — период зрелости. К старости радиочувствительность повышается. При многих заболеваниях радиочувствительность возрастает. Изменение реактивности организма проявляется в изменении его радиочувствительности. Наиболее простым примером может служить результат одновременного действия лучевых и нелучевых факторов. Такое комбинированное воздействие может иметь место при взрывах ядерных бомб, авариях и т.п. Ранения, шок, кровопотеря повышают радиочувствительность. В то же время тренированный организм с повышенной устойчивостью к неблагоприятным факторам оказывается и более радиоустойчивым.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ?