- •Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении

- •Функции жёлчи:

- •Регуляция секреции поджелудочной железы

- •Состав, свойства кишечного сока и его значение в пищеварении.

- •Пищеварение в толстом кишечнике

- •Регуляция деятельности

- •Основные гормоны пищеварительной системы:

- •Физиологическая сущность всасывания.

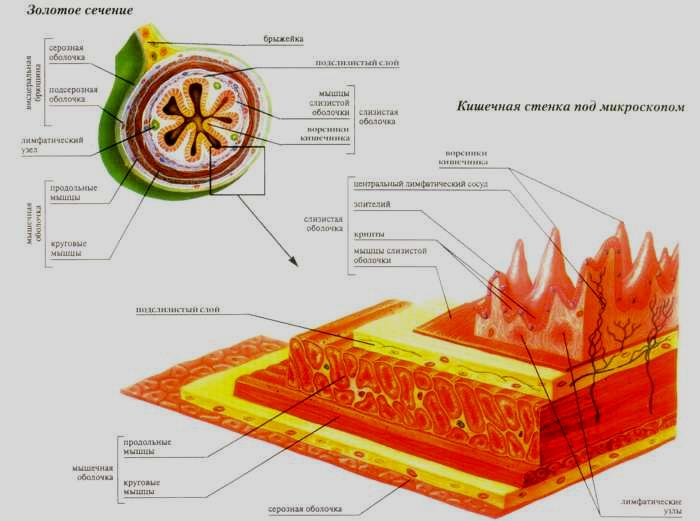

Тонкая кишка- наиболее длинная часть пищеварительного тракта длиной 2,5 - 5 метров. Тонкая кишка делится на три отдела: двенадцатиперстную, тощую и подвздошную кишки. В тонкой кишке происходит всасывание продуктов расщепления питательных веществ. Слизистая оболочка тонкой кишки образует циркулярные складки, поверхность которых покрыта многочисленными выростами - кишечными ворсинками длиной 0,2 - 1,2 мм, которые увеличивают всасывающую поверхность кишки.

В каждую ворсинку входят артериола и лимфатический капилляр (млечный синус), а выходят венулы. В ворсинке артериолы делятся на капилляры, которые, сливаясь, образуют венулы. Артериолы, капилляры и венулы в ворсинке располагаются вокруг млечного синуса. Кишечные железы располагаются в толще слизистой оболочки и вырабатывают кишечный сок. В слизистой оболочке тонкой кишки заложены многочисленные одиночные и групповые лимфатические узелки, выполняющие защитную функцию.

Кишечная

фаза - самая активная фаза

переваривания питательных веществ. В

тонкой кишке перемешивается кислое

содержимое желудка со щелочными секретами

поджелудочной железы, кишечных желез

и печени и происходит расщепление

питательных веществ до конечных

продуктов, всасывающихся в кровь, а

также продвижение пищевой массы по

направлению к толстому кишечнику и

выделение метаболитов.

Кишечная

фаза - самая активная фаза

переваривания питательных веществ. В

тонкой кишке перемешивается кислое

содержимое желудка со щелочными секретами

поджелудочной железы, кишечных желез

и печени и происходит расщепление

питательных веществ до конечных

продуктов, всасывающихся в кровь, а

также продвижение пищевой массы по

направлению к толстому кишечнику и

выделение метаболитов.

На всем протяжении пищеварительная трубка покрыта слизистой оболочкой, содержащей железистые клетки, которые выделяют различные компоненты пищеварительного сока. Пищеварительные соки состоят из воды, неорганических и органических веществ. Органические вещества - это в основном белки (ферменты) - гидролазы, способствующие расщеплению больших молекул на малые: гликолитические ферменты расщепляют углеводы до моносахаров, протеолитические - олигопептиды до аминокислот, липолитические - жиры до глицерина и жирных кислот. Активность этих ферментов очень сильно зависит от температуры и рН среды, а также от наличия или отсутствия их ингибиторов (чтобы, например, они не переварили стенку желудка). Секреторная активность пищеварительных желез, состав и свойства выделяемого секрета зависят от пищевого рациона и режима питания.

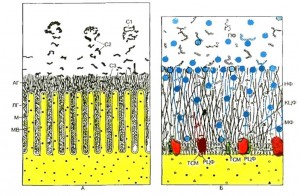

В тонкой кишке происходят полостное пищеварение, а также пищеварение в зоне щеточной каймы энтероцитов (клеток слизистой оболочки) кишечника - пристеночное пищеварение (А.М. Уголев, 1964). Пристеночное, или контактное, пищеварение происходит только в тонких кишках при контакте химуса с их стенкой. Энтероциты снабжены покрытыми слизью ворсинками, пространство между которыми заполнено густым веществом (гликокаликсом), в котором содержатся нити гликопротеидов. Они вместе со слизью способны адсорбировать пищеварительные ферменты сока поджелудочной железы и кишечных желез, при этом концентрация их достигает высоких значений, и разложение сложных органических молекул до простых идет более эффективно.

К оличество

пищеварительных соков, вырабатываемых

всеми пищеварительными железами

составляет 6 - 8 л в сутки. Большая

часть их в кишечнике всасывается обратно.

Всасывание - это физиологический процесс

переноса веществ из просвета

пищеварительного канала в кровь и лимфу.

Общее количество жидкости, всасываемой

ежедневно в пищеварительной системе,

составляет 8 - 9 л (примерно1,5 л из

пищи, остальное количество - это жидкость,

выделяемая железами пищеварительной

системы). Во рту всасывается немного

воды, глюкозы и некоторые лекарственные

препараты. В желудке всасываются вода,

алкоголь, немного солей и моносахаридов.

Основной отдел желудочно-кишечного

тракта, где всасываются соли, витамины

и питательные вещества, - это тонкая

кишка. Высокая скорость всасывания

обеспечивается наличием складок на

всем ее протяжении, в результате чего

поверхность всасывания увеличивается

в три раза, а также наличием ворсинок

на клетках эпителия, благодаря которым

поверхность всасывания возрастает в

600 раз. Внутри каждой ворсинки располагается

густая сеть капилляров, причем их стенки

имеют большие поры (45 - 65 нм), через

которые могут проникать даже довольно

крупные молекулы.

оличество

пищеварительных соков, вырабатываемых

всеми пищеварительными железами

составляет 6 - 8 л в сутки. Большая

часть их в кишечнике всасывается обратно.

Всасывание - это физиологический процесс

переноса веществ из просвета

пищеварительного канала в кровь и лимфу.

Общее количество жидкости, всасываемой

ежедневно в пищеварительной системе,

составляет 8 - 9 л (примерно1,5 л из

пищи, остальное количество - это жидкость,

выделяемая железами пищеварительной

системы). Во рту всасывается немного

воды, глюкозы и некоторые лекарственные

препараты. В желудке всасываются вода,

алкоголь, немного солей и моносахаридов.

Основной отдел желудочно-кишечного

тракта, где всасываются соли, витамины

и питательные вещества, - это тонкая

кишка. Высокая скорость всасывания

обеспечивается наличием складок на

всем ее протяжении, в результате чего

поверхность всасывания увеличивается

в три раза, а также наличием ворсинок

на клетках эпителия, благодаря которым

поверхность всасывания возрастает в

600 раз. Внутри каждой ворсинки располагается

густая сеть капилляров, причем их стенки

имеют большие поры (45 - 65 нм), через

которые могут проникать даже довольно

крупные молекулы.

Сокращения стенки тонкой кишки обеспечивают продвижение химуса в дистальном направлении, перемешивание его с пищеварительными соками. Эти сокращения происходят в результате координированного сокращения гладкомышечных клеток наружного продольного и внутреннего циркулярного слоёв. Виды моторики тонкой кишки: ритмическая сегментация, маятникообразные движения, перистальтические и тонические сокращения. Регуляция сокращений осуществляется главным образом местными рефлекторными механизмами с участием нервных сплетений стенки кишки, но под контролем ЦНС (например, при сильных отрицательных эмоциях может произойти резкая активация моторики кишки, что приведет к развитию «нервного поноса»). При возбуждении парасимпатических волокон блуждающего нерва моторика кишечника усиливается, при возбуждении симпатических нервов - тормозится.

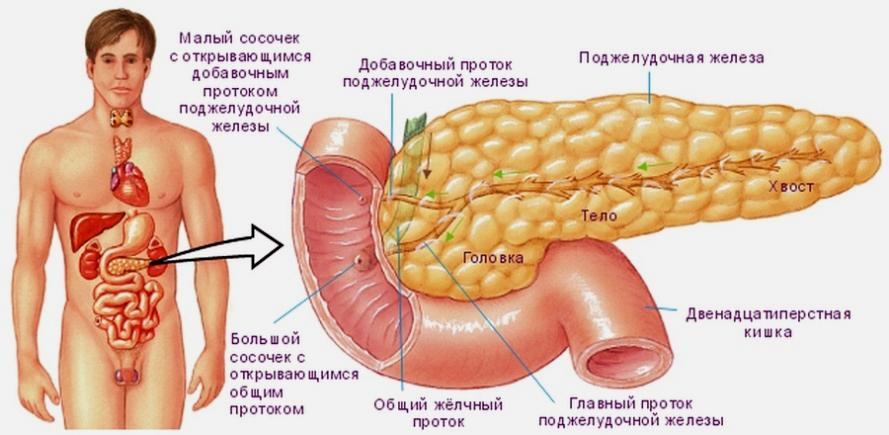

Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении

Печеньучаствует в пищеварении, выделяя жёлчь. Жёлчь вырабатывается клетками печени постоянно, а поступает в двенадцатиперстную кишку через общий жёлчный проток только при наличии в ней пищи. Когда пищеварение прекращается, жёлчь скапливается в желчном пузыре, где в результате всасывания воды концентрация жёлчи возрастает в 7 - 8 раз.Жёлчь, выделяющаяся в двенадцатиперстную кишку, ферментов не содержит, а только участвует в эмульгации жиров (для более успешного действия липаз). В сутки ее вырабатывается 0,5 - 1 л. В жёлчи содержатся жёлчные кислоты, жёлчные пигменты, холестерин, множество ферментов. Жёлчные пигменты (билирубин, биливердин), представляющие собой продукты распада гемоглобина, придают желчи золотисто-желтый цвет. Жёлчь выделяется в двенадцатиперстную кишку через 3 - 12 мин после начала приема еды.

Функции жёлчи:

- нейтрализует кислый химус, поступающий из желудка;

- активирует липазу сока поджелудочной железы;

- эмульгирует жиры, что облегчает их переваривание;

- стимулирует моторику кишечника.

Увеличивают секрецию жёлчи желтки, молоко, мясо, хлеб. Холецистокинин стимулирует сокращения жёлчного пузыря и выделение жёлчи в двенадцатиперстную кишку.

В печени постоянно синтезируется и расходуется гликоген - полисахарид, представляющий собой полимер глюкозы. Адреналин и глюкагон усиливают распад гликогена и поступление глюкозы из печени в кровь. Кроме того, печень осуществляет обезвреживание вредных веществ, поступивших в организм извне или образовавшихся при переваривании пищи, благодаря деятельности мощных ферментных систем гидроксилирования и обезвреживания чужеродных и токсических веществ.

Поджелудочная железаотносится к железам смешанной секреции, состоит из эндокринного и экзокринного отделов.Эндокринный отдел(клетки островков Лангерганса) выделяет гормоны прямо в кровь. Вэкзокринном отделе(80% всего объема поджелудочной железы) вырабатывается поджелудочный сок, который содержит пищеварительные ферменты, воду, бикарбонаты, электролиты, и по специальным выводным протокам поступает в двенадцатиперстную кишку синхронно с выделением жёлчи, так как они имеют общий сфинктер с протоком жёлчного пузыря.

В сутки вырабатывается 1,5 - 2,0 л поджелудочного

сока, рН 7,5 - 8,8 (за счет HCO3-),

для нейтрализации кислого содержимого

желудка и создания щелочного рН, при

котором лучше работают поджелудочные

ферменты, гидролизующие все виды

питательных веществ (белки, жиры,

углеводы, нуклеиновые кислоты). Протеазы

(трипсиноген, химотрипсиноген и др.)

вырабатываются в неактивном виде. Для

предупреждения самопереваривания те

же клетки, которые выделяют трипсиноген,

одновременно продуцируют ингибитор

трипсина, поэтому в самой поджелудочной

железе трипсин и остальные ферменты

расщепления белков неактивны. Активация

трипсиногена происходит только в полости

двенадцатиперстной кишки, и активный

трипсин, помимо гидролиза белков,

вызывает активацию остальных ферментов

сока поджелудочной железы. В соке

поджелудочной железы содержатся также

ферменты, расщепляющие углеводы

(α-амилаза) и жиры (липазы).

сутки вырабатывается 1,5 - 2,0 л поджелудочного

сока, рН 7,5 - 8,8 (за счет HCO3-),

для нейтрализации кислого содержимого

желудка и создания щелочного рН, при

котором лучше работают поджелудочные

ферменты, гидролизующие все виды

питательных веществ (белки, жиры,

углеводы, нуклеиновые кислоты). Протеазы

(трипсиноген, химотрипсиноген и др.)

вырабатываются в неактивном виде. Для

предупреждения самопереваривания те

же клетки, которые выделяют трипсиноген,

одновременно продуцируют ингибитор

трипсина, поэтому в самой поджелудочной

железе трипсин и остальные ферменты

расщепления белков неактивны. Активация

трипсиногена происходит только в полости

двенадцатиперстной кишки, и активный

трипсин, помимо гидролиза белков,

вызывает активацию остальных ферментов

сока поджелудочной железы. В соке

поджелудочной железы содержатся также

ферменты, расщепляющие углеводы

(α-амилаза) и жиры (липазы).