- •1. Общий принцип организации эукариотической клетки.

- •2. Общий принцип строения клеточной оболочки – плазмолеммы.

- •8. Мембранный транспорт: пассивный, активный, облегченный.

- •9. Эндоцитоз, его разновидности.

- •10. Строение и роль окаймленных ямок и пузырьков.

- •11. Понятие об экзоцитозе и трансцитозе.

- •12. Понятие о мембранных рецепторах и выполняемые ими функции.

- •14. Межклеточные - коммуникационные соединения: щелевые, синапсы.

- •15. Цитоплазма, компоненты её составляющие.

- •16. Понятие о гиалоплазме.

- •17. Строение и значение гранулярной эндоплазматической сети.

- •18. Строение и значение агранулярной эндоплазматической сети.

- •19. Строение и значение комплекса Гольджи.

- •Строение комплекса Гольджи

- •Характерные признаки аппарата Гольджи

- •Сводная таблица функций комплекса Гольджи

- •20. Строение и значение митохондрий.

- •Особенности строения

- •21. Строение и значение лизосом.

- •23. Строение и значение пероксисом

- •24. Строение и значение рибосом.

- •25. Цитоскелет клетки, его структурные элементы и их производные.

- •26. Строение и значение клеточного центра.

- •27. Строение и значение микротрубочек и

- •28. Строение и значение микрофиламентов:

- •29. Строение и значение промежуточных филаментов.

- •30. Понятие об органеллах специального значения.

- •31. Строение и значение мерцательных ресничек.

- •32. Строение и значение микроворсинок.

- •33. Включения цитоплазмы, их классификация, значение.

- •34. Ядро клетки, общий план строения и значение.

- •35. Строение и значение ядерной оболочки.

- •36. Строение и значение хроматина, виды хроматина.

- •40. Понятие о клеточном цикле, его периоды.

- •46. Понятие об эндомитозе, полиплоидии, политении.

- •47. Биологические особенности и значение мейотического деления.

- •48. Понятие о стабильных, растущих и обновляющихся популяциях клеток.

- •49. Регуляция клеточного цикла: значение протоонкогенов и антионкогенов, факторов роста, кейлонов.

- •50. Некроз (гибель) клеток – характеристика морфологических изменений.

- •51. Апоптоз – генетически контролируемая (может быть запрограммированной) гибель клеток. Общие представления, значение.

Гиста 52 вопроса:

Тема: «ЦИТОЛОГИЯ (биология клетки)»

Термин «клетка» ввел английский естествоиспытатель Роберт Гук

1. Общий принцип организации эукариотической клетки.

Ответ: эукариоты, или ядерные, у которых генетический материал (ДНК) находится в ядре и отделен от цитоплазмы ядерной оболочкой. Клетки эукариот во много раз больше (10–100 мкм) и гораздо сложнее устроены (рис. 4), чем клетки прокариот. В цитоплазме у них много сложно устроенных органелл, в том числе мембранных, например, эндоплазматическая сеть (ЭПС), ИЛИ (её другое название) эндоплазматический ретикулум (ЭР), аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли, митохондрии, иногда пластиды.Ядро эукариот имеет двухмембранную ядерную оболочку. Внутри ядра находятся молекулы ДНК, они не кольцевые, а линейные, и их обычно несколько или много (не менее двух). Они находятся в комплексе с белками в составе хромосом. Структура большой и сложной клетки эукариот поддерживается системой белковых волокон — цитоскелетом, который у прокариот практически не развит. Цитоскелетные нити также участвуют в распределении хромосом по дочерним клеткам при делении эукариот.Клетки эукариот, как правило, способны поглощать частицы из среды путем впячивания мембраны, что для прокариот не характерно. Этот процесс называется эндоцитозом. Характерен для эукариот и обратный процесс — экзоцитоз — секреция клеткой веществ путем слияния пузырьков с наружной мембраной. Цитоскелет и большое количество мембранных органелл, по всей видимости, и позволили клеткам эукариот приобрести в ходе эволюции большие размеры. Только у эукариот встречается настоящая многоклеточность.

2. Общий принцип строения клеточной оболочки – плазмолеммы.

Плазмолемма — оболочка животной клетки, ограничивающая ее внутреннюю среду и обеспечивающая взаимодействие клетки с внеклеточной средой.

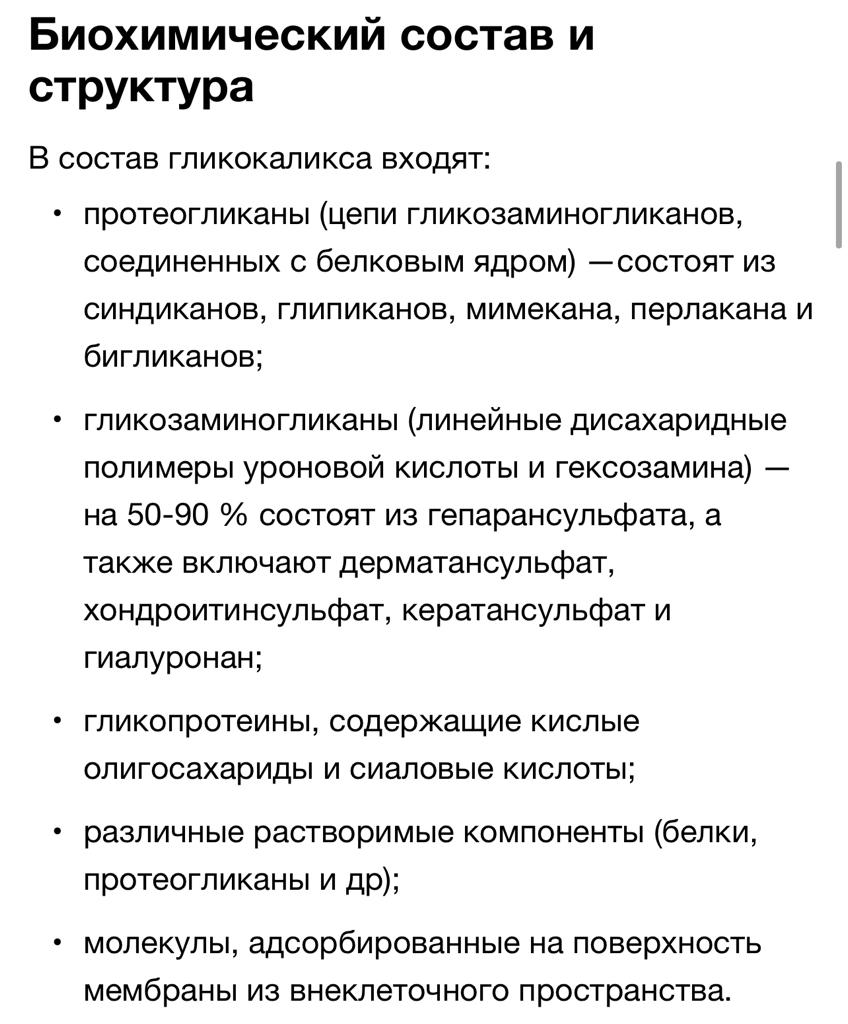

Плазмолемма имеет толщину около 10 нм, и состоит на 40 % из липидов, на 5-10 % из углеводов (в составе гликокаликса), и на 50-55 % из белков

Основу строения плазмолеммы составляет:

1- двойной слой липидных молекул (билипидная мембрана), в которую местами включены молекулы белков; 2- надмембранный слой — гликокаликс, структурно связанный с белками и липидами билипидной мембраны; 3- в некоторых клетках имеется подмембранный слой

3.

Строение биологической мембраны.

Жидкостно-мозаичная модель мембраны.

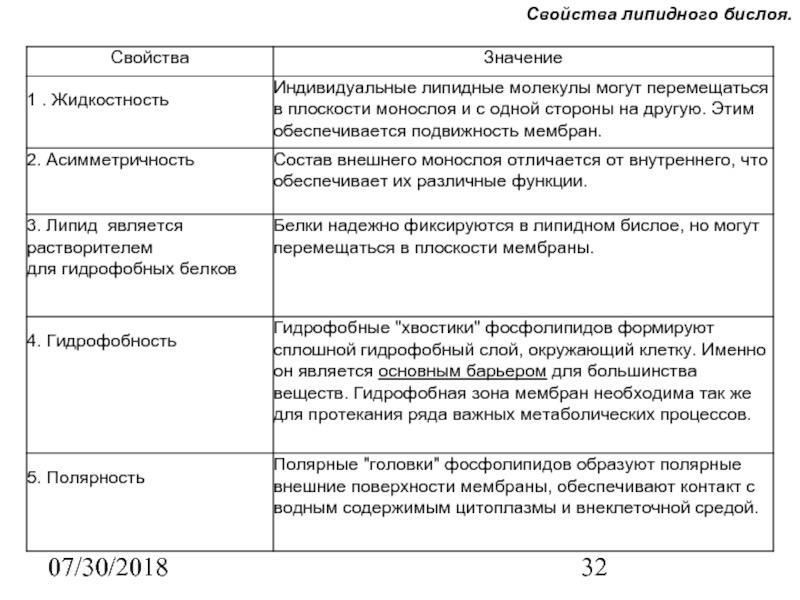

4. Свойства мембраны, обусловленные наличием «липидного бислоя».

5.

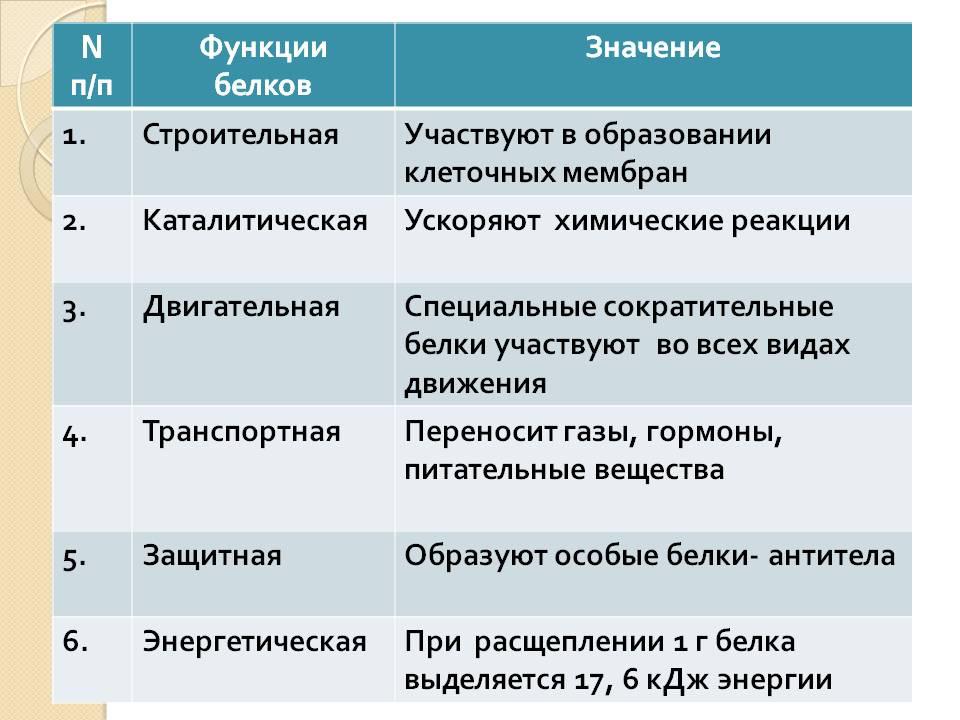

Свойства мембраны, обусловленные

наличием белков; биологическая роль

белков.

6. Строение и роль гликокаликса

.

7. Строение и роль субмембранного комплекса – кортикального слоя.

Роль субмембранного комплекса

Субмембранный комплекс клетки представляет собой специализированную периферическую часть цитоплазмы и занимает, следовательно, пограничное положение между рабочим метаболическим аппаратом клетки и плазматической мембраной. Такое положение субмембранного комплекса уже само по себе определяет двойственный характер ее структуры и функций. С одной стороны, здесь сосредоточены ферментативные системы, связанные с процессами трансмембранного транспорта и рецепции. С другой стороны, периферическая гиалоплазма, являясь частью единой системы основной цитоплазмы, осуществляет и свойственные ей функции гликолиза, начальные этапы анаболических процессов и других общих процессов внутриклеточного метаболизма. По мнению некоторых исследователей, примембранная часть основной цитоплазмы образует особую фазу, так называемый цитозоль. Эта часть цитоплазмы наиболее сложно дифференцирована в цитоплазматических органоидах и поверхностном аппарате эукариотных клеток.

В структурном отношении опорно-сократимая система кортикального слоя является специализированной периферической частью общей внутриклеточной опорно-сократимой системы цитоплазмы. Вместе с тем, как уже отмечалось выше, рассматриваемая система осуществляет и специфические функции, такие, как, например, стабилизацию глобул интегральных белков плазматической мембраны и их направленное координированное перемещение. Очевидно, что это становится возможным за счет деятельности связующих структурных механизмов между основными компонентами плазматической мембраны и опорно-сократимыми элементами субмембранного комплекса. В осуществлении связующей функции принимают участие как внутренние периферические белки мембраны (типа спектрина в мембране эритроцитов), так и специальные белки субмембранной системы. Имеются, например, экспериментальные данные об образовании комплекса спектрина с актином и некоторыми другими белками субмембранной системы. Такие комплексы могут быть связаны с интегральным белком мембраны эритроцита — Band III-гликопротеином через особый белок — анкирин.

Заканчивая характеристику субмембранного комплекса и сосредоточенной в ней опорно-сократимой системы поверхностного аппарата, необходимо еще раз подчеркнуть большие успехи, достигнутые в последнее время в изучении структурно организованных компонентов опорно-сократимой системы. Эта система имеет общую универсальную химическую основу и общие принципы функционирования. Она весьма пластична в функциональном и филогенетическом планах. Система может существенно изменяться у одних и тех же клеток и может быть представлена значительным количеством модификаций у различных клеток эукариот или в одной клетке при дифференцировке ее поверхностного аппарата.