- •7) Физические основы магнитных методов нк. Магнитные преобразователи: феррозонды.

- •8) Физические основы магнитных методов нк. Магнитные преобразователи: датчики Холла.

- •14.Полюсное намагничивание

- •15.Комбинированное намагничивание

- •Магнитопорошковый метод нк деталей. Технология контроля способом приложенного поля.

- •Магнитопорошковый метод нк деталей. Технология контроля остаточной намагниченности.

- •Магнитопорошковый метод нк деталей. Основные параметры метода.

- •22.Физические основы феррозондового метода.

1. Классификация магнитных методов НК. Применение методов для целей дефектоскопии, толщинометрии, структуроскопии.

По первичному информативному параметру:

Коэрцитивная сила

Намагниченность

Остаточная индукция

Магнитная проницаемость

Напряженность

Эффект Баркгаузена

По способу получения первичной информации:

Магнитопорошковый(д)

Магнитографический(д)

Феррозондовый(дтс)

Гальваномагнитный(дтс)

Индукционный(дтс)

Пондеромоторный(т)

Магниторезисторный(тс)

2. Физические основы магнитных методов НК. Намагничивание и перемагничивание ферромагнитных материалов.

Материалы, обладающие большой магнитной проницаемостью, называются ферромагнетиками. Основными характеристиками их являются: кривая намагничивания, ширина петли гистерезиса и потери мощности при перемагничивании.

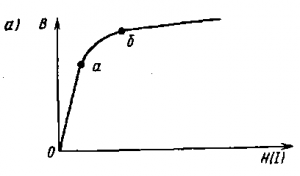

Кривая намагничивания. Процесс намагничивания ферромагнитного материала можно изобразить в виде кривой намагничивания, которая представляет собой зависимость индукции В от напряженности Н магнитного поля. Так как напряженность магнитного поля определяется силой тока, посредством которого намагничивается ферромагнитный материал, эту кривую можно рассматривать как зависимость индукции от намагничивающего тока I.

Кривую намагничивания можно разбить на три участка: Оа, на котором магнитная индукция возрастает почти пропорционально намагничивающему току (напряженности поля); аб, на котором рост магнитной индукции замедляется («колено» кривой намагничивания), и участок магнитного насыщения за точкой б, где зависимость В от H становится опять прямолинейной, но характеризуется медленным нарастанием магнитной индукции при увеличении напряженности поля по сравнению с первым и вторым участками кривой.

Следовательно, при большом насыщении ферромагнитные вещества по способности пропускать магнитный поток приближаются к неферромагнитным материалам (магнитная проницаемость их резко уменьшается). Магнитная индукция, при которой происходит насыщение, зависит от рода ферромагнитного материала.

Чем больше индукция насыщения ферромагнитного материала, тем меньший намагничивающий ток требуется для создания в нем заданной индукции и, следовательно, тем лучше он пропускает магнитный поток.

Магнитную индукцию в электрических машинах, аппаратах и приборах выбирают в зависимости от предъявляемых к ним требований. Если необходимо, чтобы случайные колебания намагничивающего тока мало влияли на магнитный поток данной машины или аппарата, то выбирают индукцию, соответствующую условиям насыщения (например, в генераторах постоянного тока с параллельным возбуждением). Если желательно, чтобы индукция и магнитный поток изменялись пропорционально намагничивающему току (например, в электроизмерительных приборах), то выбирают индукцию, соответствующую прямолинейному участку кривой намагничивания.

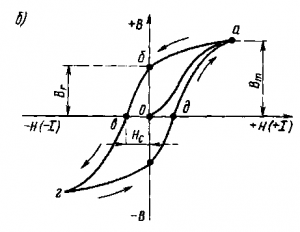

Перемагничивание ферромагнитных материалов, петля гистерезиса. Большое практическое значение, особенно в электрических машинах и установках переменного тока, имеет процесс перемагничивания ферромагнитных материалов. показан график изменения индукции при намагничивании и размагничивании ферромагнитного материала (при изменении намагничивающего тока I или напряженности магнитного поля Н). Как видно из этого графика, при одних и тех же значениях напряженности магнитного поля магнитная индукция, полученная при размагничивании ферромагнитного тела (участок а—б—в), будет больше индукции, полученной при намагничивании (участки О — а и д — а). Когда напряженность поля (намагничивающий ток) будет доведена до нуля, индукция в ферромагнитном материале не уменьшится до нуля, а сохранит некоторое значение Вr соответствующее отрезку Об. Это значение называется остаточной индукцией.

Явление отставания, или запаздывания, изменений магнитной индукции от соответствующих изменений напряженности магнитного поля называется магнитным гистерезисом, а сохранение в ферромагнитном материале.

№3. Физические основы магнитных методов НК. Магнитные свойства материалов.

Магнитная индукция В – векторная величина, характеризующая магнитное поле и определяющее силу, действующую со стороны магнитного поля на движущуюся заряженную частицу.

Напряженность поля Н - векторная величина, характеризующая магнитное поле, циркуляция которого по замкнутому контору всегда равна силе токов, протекающих через поверхность, ограниченную этим контуром.

Намагниченность J – векторная величина, характеризующая магнитное состояние вещества и определяемая суммой магнитных моментов элементов объема вещества, когда оно стремится к нулю.

Магнитный момент – это векторная величина , идентичная магнитному моменту контура с электрическим током.

Магнитная восприимчивость – величина, характеризующая способность вещества намагничиваться в магнитном поле.

Абсолютная магнитная проницаемость – величина, характеризующая магнитные свойства и определяющая магнитные состояния вещества в магнитном поле.

Относительная магнитная проницаемость- величина, равная отношению абсолютной магнитной проницаемости и магнитной постоянной.

№4. Физические основы магнитных методов НК. Магнитный гистерезис.

Магнитная индукция насыщения Hs – индукция, соответствующая намагниченности насыщения Js, когда с увеличением H намагниченность не возрастает, а B увеличивается только за счет Н.

Остаточная магнитная индукция Br – индукция, которая остается в предварительно намагниченном до насыщения ферромагнетике после снятия намагничивающего поля H.

Коэрцитивная сила Hc – величина размагничивающего поля, которое должно быть приложено, чтобы установить значение B=0.

Площадь петли гистерезиса равна работе Р, затраченной на перемагничивание единицы объема ферромагнетика, Дж/м3:

Удельные потери – затраты энергии на перемагничивание единицы массы ферромагнетика в единицу времени:

S - площадь петли гистерезиса, измеренная в квазистатическом режиме, Тл*А/м

f – частота перемагничивания, Гц

γ – удельная плотность материала, кг/м3

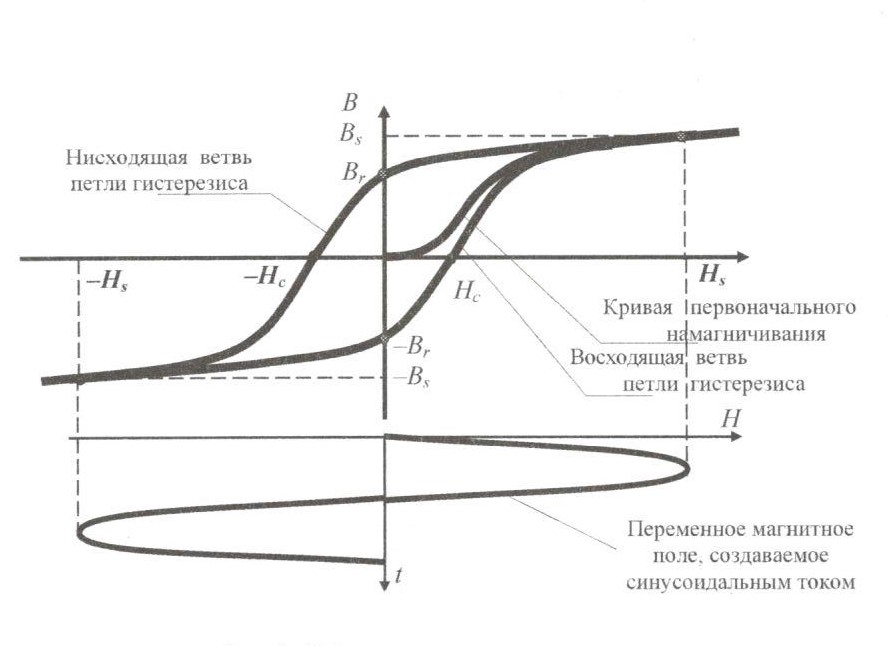

5.Особенности поведения ферромагнетиков в переменном и постоянном магнитном поле

При переменном намагничивании особенно сильно даёт о себе знать явление магнитного гистерезиса (про гистерезис написано в 4 вопросе).

Это явление всегда сопровождается выделением тепла. Кроме того, тепло выделяется вихревыми индукционными токами, возникающими в ферромагнитных телах под действием переменного магнитного поля.

Бесполезный расход энергии на нагревание ферромагнитных тел, находящихся в переменном магнитном поле, носит название потерь на перемагничивание, или потерь на магнитный гистерезис и вихревые токи.

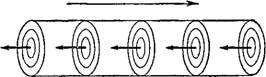

Вихревые токи вызывают ещё и другие явления. Круговые индукционные токи, наводимые в толще сердечника, создают собственное магнитное поле, которое всегда направлено обратно внешнему магнитному полю (рисунок ниже). Это следует из опытов Ленна. Поле индукционных токов будет как бы размагничивать ферромагнетик, вопреки намагничивающему действию внешнего поля, что приводит к тому, что в переменных полях ферромагнитный стержень намагничивается слабее, чем в постоянном.

Вихревые токи особенно велики, если магнитное поле очень часто изменяет своё направление. Частые изменения направления поля дают переменные токи, применяемые в радиотехнике. Число перемен направлений тока в секунду здесь очень велико, достигая десятков и даже сотен миллионов.

При переменных полях наблюдается явление, которое носит название магнитной вязкости. Оно состоит в том, что при включении магнитного поля определённая намагниченность устанавливается не сразу, а спустя некоторое время. В некоторых материалах это время чрезвычайно мало (сотые и тысячные доли секунды), в других оно больше (несколько секунд). С явлением магнитной вязкости необходимо считаться при работе ферромагнитных сердечников и режиме намагничивания очень кратковременными импульсами, так как здесь материал может «не успеть» намагнититься.

По современным воззрениям магнитная вязкость объясняется тем, что границы между областями двигаются медленнее, чем нарастает поле, поэтому намагниченность ферромагнитного тела, соответствующая новому значению поля, устанавливается только по истечении некоторого времени после наложения внешнего поля.

Чрезвычайно важно также выяснить поведение ферромагнитных материалов в очень быстро меняющихся полях, частота перемен которых достигает десятков миллиардов раз в секунду (сверхвысокие частоты). Здесь явления намагничивания протекают ещё более сложным образом. Было установлено, что атомные магнитики, а тем более области самопроизвольной «намагниченности», не успевают следовать за быстрыми колебаниями магнитных полей, возникающих в аппаратах сверхвысокой частоты, и ферромагнетик при этих частотах не успевал намагнититься

Еще больше можно узнать в методе на странице 13

6.Искажение магнитного поля дефектами.Понятие о поле рассеяния дефекта.

Все опять же написано в методе на странице24.Если ее у вас нет ,вот вам фотки

7) Физические основы магнитных методов нк. Магнитные преобразователи: феррозонды.

Феррозондовый преобразователь магнитного поля, или феррозонд, предназначен для измерения и индикации постоянных и медленно меняющихся магнитных полей, и их градиентов. Действие феррозонда основано на изменении магнитного состояния ферромагнетика под воздействием двух магнитных полей разных частот.

На рис. схематически показаны некоторые варианты конструкций феррозондов.

В простейшем варианте феррозонд состоит из ферромагнитного сердечника и находящихся на нем двух катушек:

катушки возбуждения, питаемой переменным током

и измерительной (сигнальной) катушки.

Сердечник феррозонда выполняется из материалов с высокой магнитной проницаемостью.

На катушку возбуждения от специального генератора подается переменное напряжение с частотой от 1 до 300 кГц (в зависимости от уровня параметров и назначения прибора).

В отсутствие измеряемого магнитного поля сердечник под действием переменного магнитного поля Н, создаваемого током в катушке возбуждения, перемагничивается по симметричному циклу.

Изменение магнитного поля, вызванное перемагничиванием сердечника по симметричной кривой, индуцирует в сигнальной катушке ЭДС, изменяющуюся по гармоническому закону.

Если одновременно на сердечник действует измеряемое постоянное или медленно меняющееся магнитное поле Но, то кривая перемагничивания меняет свои размеры и форму и стано- вится несимметричной. При этом изменяется величина и гармонический состав ЭДС в сигнальной катушке.

В частности, появляются четные гармонические составляющие ЭДС, величина которых пропорциональна напряженности измеряемого поля и которые отсутствуют при симметричном цикле перемагничивания.

Феррозонды подразделяются на:

стержневые одноэлементные (рис. а)

дифференциальные с разомкнутым сердечником (рис.б)

дифференциальные с замкнутым (кольцевым) сердечником (рис.в).

Дифференциальный феррозонд (рис. б, в), как правило, состоит из двух сердечников с обмотками, которые соединены так, что нечетные гармонические составляющие практически компенсируются. Тем самым упрощается измерительная аппаратура и повышается чувствительность феррозонда.

Феррозонды отличаются очень высокой чувствительностью к магнитному полю.

Они способны регистрировать магнитные поля с напряженностью до 10-4-10-5 А/м (~10-10—10-11 Тл).

8) Физические основы магнитных методов нк. Магнитные преобразователи: датчики Холла.

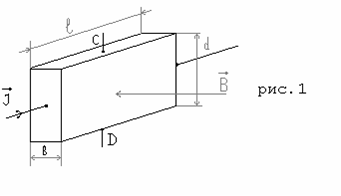

Датчиком Холла называют устройство, с помощью которого измеряют величину магнитного поля используя эффект Холла. Датчик Холла состоит из полупроводниковой прямоугольной пластинки, к которой присоединены четыре электрических вывода. Схематически чувствительный элемент датчика Холла показан на рис.1.

Эффект Холла заключается в следующем. Пусть образец имеет форму прямоугольной пластинки длиной l, шириной d, толщиной b (см.рис. 1).

Рис.1

Эффект Холла и физические основы работы датчика Холла. Если вдоль образца пропустить электрический ток I, а перпендикулярно плоскости пластинки создать магнитное поле B, то на боковых плоскостях пластинки в направлении CD возникнет электрическое поле, которое называют полем Холла. На практике, как правило, поле Холла характеризуют разностью потенциалов, которую измеряют между симметричными точками С и D на боковой поверхности образца. Эта разность потенциалов называется Холловской разностью потенциалов Uхол или ЭДС Холла εхол.

В классической теории проводимости эффект Холла объясняется тем, что в магнитном поле на движущиеся электрические заряды действует сила Лоренца, величина и направление которой определяются векторным уравнением:

F = e [VB] ( 1 ),

где B - вектор индукции магнитного поля,

V - вектор скорости движения зарядов,

е - заряд носителей тока с учетом знака .

В нашем случае V перпендикулярно B и электрическое поле Холла определяется:

Eхол = V B ( 2 ),

Поле связано c ЭДС Холла εхол, или холловской разностью потенциалов Uхол следующим образом:

εхол ≈ Uхол = Eхол d= VBd ( 3 ).

Сила тока, который протекает через единицу площади поперечного сечения образца, равна плотности тока:

J = enV ( 4 ),

где п - количество носителей тока в единице объема образца (концентрация носителей тока).

Отсюда сила тока :

I = jbd = enVbd ( 5 ).

Что дает возможность записать :

V = I / enbd ( 6 ),

εхол = IB/ enb ( 7 ).

Таким

образом, ЭДС Холла (или Uхол)

пропорциональна силе тока, индукции

магнитного поля, и обратно пропорциональна

толщине образца и концентрации носителей

тока в нем.

Таким

образом, ЭДС Холла (или Uхол)

пропорциональна силе тока, индукции

магнитного поля, и обратно пропорциональна

толщине образца и концентрации носителей

тока в нем.

Рис. 1

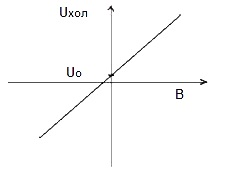

Принцип работы датчика Холла. На рис.2 показана характерная зависимость Uхол от магнитного поля при постоянном токе питания.

При отсутствии магнитного поля ЭДС Холла должна равняться нулю. Но в результате разных побочных явлений (например, недостаточно симметричное размещение измерительных электродов датчика) измерительный прибор может показать некоторую разницу потенциалов Uо на выходе Датчика Холла даже при отсутствии магнитного поля. Для исключения связанных с этим погрешностей, величину Uо следуют вычитать от измеренной разницы потенциалов в магнитном поле.

Одной из основных характеристик датчика Холла является чувствительность:

γ = ΔUхол/ ΔB.

Чувствительность датчика Холла, указанную в его паспортных данных, используют при определении величины индукции измеренного магнитного поля:

B = Uхол / γ .

Следует иметь в виду, что датчик Холла измеряет перпендикулярную (к плоскости датчика) составляющую вектора магнитного поля. Поэтому если нужно измерять максимальное значение магнитного поля, то необходимо датчик Холла ориентировать соответствующим образом.

9) Физические основы магнитных методов НК. Магнитные порошки,пасты,концентранты. Магнитные суспензии.

10) Физические основы магнитных методов НК. Способ приложенного контроля.

11) Физические основы магнитных методов НК. Остаточной намагниченести.

12. Физические основы магнитных методов НК. Виды намагничивания деталей.

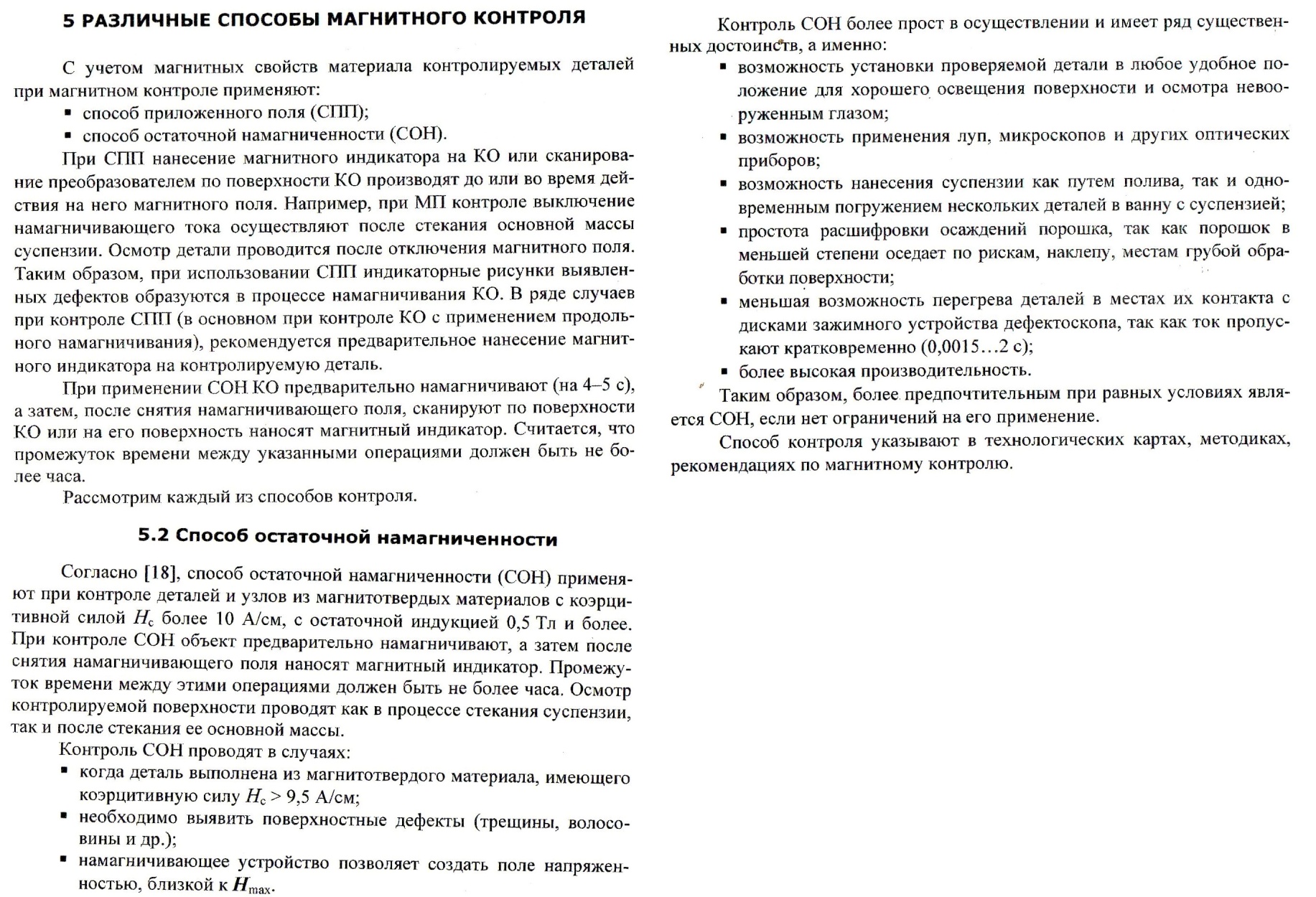

Различают три способа намагничивания: циркулярное, полюсное и комбинированное.

При циркулярном намагничивании силовые линии магнитной индукции не выходят за пределы контролруемой детали и магнитный поток весь путь проходит внутри ее.

Основные способы его реализации это:

а) пропускание тока непосредственно по детали;

б) пропускание тока по центральному проводнику, помещенному в отверстие детали;

в) пропускание тока по тороидальной обмотке, намотанной на деталь;

г) пропусканием тока по участку детали с помощью электроконтактов.

При полюсном намагничивании силовые линии магнитной индукции часть пути проходят внутри контролируемой детали, а замыкаются через элементы намагничивающего устройства или через воздух. При замыкании силовых линий через воздух в местах выхода силовых линий образуются полюса, откуда и идет название способа. Полюсное намагничивание может быть продольным, поперечным или нормальным в зависимости от ориентации направления внешнего приложенного поля относительно детали. Приведены некоторые наиболее распространенные схемы полюсного намагничивания:

а) продольное при помощи постоянного магнита;

б) продольное при помощи электромагнита;

в) продольное при помощи соленоида или катушки;

г) поперечное при помощи постоянного магнита.

Циркулярное или полюсное намагничивание используют, когда направление трещин, подлежащих выявлению известно. При необходимости выявления трещин любой ориентации можно использовать комбинированное намагничивание. При комбинированном намагничивании деталь помещается в два или три поля различной ориентации. Для намагничивания используют импульсные или одно-, двухполуперидные выпрямленные токи, поочередно пропускаемые по стержню (или детали) и соленоиду так, что в последовательные моменты времени направления полей ориентированы перпендикулярно друг другу.

13. Физические

основы магнитных методов НК. Способы и

схемы циркулярного намагничивания. При

циркулярном намагничивании силовые

линии магнитной индукции не выходят за

пределы контролруемой детали и магнитный

поток весь путь проходит внутри ее.

При

циркулярном намагничивании силовые

линии магнитной индукции не выходят за

пределы контролруемой детали и магнитный

поток весь путь проходит внутри ее.

Основные способы его реализации это:

а) пропускание тока непосредственно по детали;

б) пропускание тока по центральному проводнику, помещенному в отверстие детали;

в) пропускание тока по тороидальной обмотке, намотанной на деталь;

г) пропусканием тока по участку детали с помощью электроконтактов.