- •1. Анатомические особенности строения сердца человека (камеры сердца, клапанный аппарат сердца).

- •2.Физиологические свойства миокарда.

- •3.Электрические явления в сердце, автоматизм клеток миокарда.

- •4.Электрическая активность миокарда. Потенциалы действия разных отделов миокарда.

- •5.Функции проводящей системы сердца. Градиент автоматизма в миокарде.

- •6.Динамика возбудимости миокарда.

- •7.Экстрасистолия, причины ее происхождения и виды

- •8.Электрокардиограмма как метод оценки динамики распространения возбуждения в миокарде.

- •9.Характеристика стандартных, усиленных и грудным отведений экг.

- •10.Природа амплитудно-временных параметров экг, их нормативы.

- •11. Нагнетательная функция сердца. Факторы наполнения камер сердца кровью и изгнания крови из камер сердца. Роль клапанного аппарата сердца.

- •12.Сердечный цикл. Периоды и фазы сердечного цикла, их продолжительность.

- •13.Кровяное давление в предсердиях и желудочках в разные фазы сердечного цикла.

- •14.Сердечный выброс (систолический и минутный объемы крови; сердечный индекс).

- •15. Механические (верхушечный толчок) и звуковые (тоны сердца) проявления деятельности сердца: их происхождение.

- •16.Основные точки выслушивания тонов сердца при его аускультации.

- •18. Функции разных видов кровеносных сосудов.

- •19. Линейная и объемная скорости кровотока, соотношение между ними в разных сосудах.

- •20.Артериальное давление (ад) крови. Факторы, определяющие величину ад.

- •21.Волны артериального давления 1-го, 2-го, 3-го порядка, их происхождение.

- •22.Неинвазивные методы измерения ад. Аускультативный метод н.С. Короткова.

- •23.Систолическое, диастолическое, пульсовое и среднее динамическое ад. Их нормативы.

- •24.Артериальный пульс. Характеристики пальпаторной оценки артериального пульса.

- •25.Сфигмограмма. Происхождение компонентов сфигмограммы.

- •26.Функции венозных сосудов. Факторы венозного возврата крови к сердцу.

- •27.Венный пульс (флебограмма). Происхождение зубцов флебограммы.

- •28.Функциональные особенности коронарного кровообращения.

- •29. Функциональные особенности мозгового кровообращения.

- •30.Функциональные особенности легочного кровообращения.

- •31.Движение крови в капиллярах. Микроциркуляция.

- •32.Механизм обмена жидкости между кровью, межклеточным пространством и лимфой.

- •33.Функции лимфатической системы.

- •34. Механизм лимфообразования.

- •35.Механизм лимфообращения.

- •36.Гетерометрическая регуляция сердца (закон Старлинга).

- •37.Гомеометрическая регуляция (феномен Анрепа).

- •38. Регуляция межклеточных взаимодействий в миокарде.

- •39.Внутрисердечные периферические рефлексы регуляции сердца.

- •40.Экстракардиальные нервы сердца.Характеристика хронотропного, инотропного, батмотропного, дромотропного и клинотропного регуляторных эффектов на сердце.

- •41.Схема парасимпатической и симпатической иннервации сердца.

- •42. Влияние блуждающих нервов на сердце. Механизм отрицательного хронотропного влияния блуждающего нерва.

- •43. Химический механизм передачи нервных импульсов в сердце. Опыт о. Леви.

- •44. Влияние симпатических нервов на сердце. «Усиливающий» нерв и.П. Павлова, механизм его действия на сердце.

- •45. Влияние цнс на деятельность сердца.

- •46.Рефлекс саморегуляции сердца с рефлексогенной зоны дуги аорты.

- •50. Рефлексы сопряженной регуляции сердца (рефлексы Гольца и Ашнера-Данини)

- •51.Условнорефлекторная регуляция сердца.

- •52.Роль биологически активных веществ и электролитов в регуляции сердца.

- •53. Базальный тонус сосудов, его природа. Иннервация сосудов. Сосудосуживающие и сосудорасширяющие нервы.

- •54. Сосудодвигательный центр продолговатого мозга.

- •55. Барорецепторные рефлексы регуляции ад: блок-схема рефлекса регуляции ад с аортальной рефлексогенной зоны (рефлекс Циона-Людвига).

- •56.Барорецепторные рефлексы регуляции ад: блок-схема рефлекса регуляции ад с синокаротидных рефлексогенных зон (рефлекс Геринга).

- •57. Гуморальные влияния на сосуды.

- •58. Почечный эндокринный контур регуляции ад.

- •59.Прессорные механизмы регуляции ад.

- •60.Роль ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в регуляции ад.

- •61.Депрессорные механизмы регуляции ад.

- •62. Собственные эндотелиальные механизмы регуляции ад.

- •63. Коронарное кровообращение и его регуляция.

- •64. Мозговое кровообращение и его регуляция.

- •65. Легочное кровообращение и его регуляция.

- •2.В клинической практике с целью эндокардиальной электростимуляции, а также регистрации внутрисердечных электрограмм и изменения давления в полостях сердца проводят его катетеризацию.

- •4.Известно, что запаса атф в миокарде хватает на 3 сердечных цикла. В условиях недостаточности коронарного кровотока произошло снижение содержания атф в кардиомиоцитах.

- •5.При анализе экг у пациента было выявлено увеличение времени задержки проведения возбуждения в атриовентрикулярном узле.

- •8. В условиях длительного постельного режима у пациентов возникает опасность развития отека легких.

- •9. В условиях нахождения в сауне при температуре 80-90о с происходит усиленное потоотделение и покраснение кожных покровов.

- •10. У спортсмена в результате выполнения интенсивных физических упражнений увеличился венозный возврат крови к сердцу.

- •11. При регулярных физических нагрузках нарастающей интенсивности у спортсмена было выявлено развитие умеренной гипертрофии миокарда.

- •12. В эксперименте произведена гомотрансплантация сердца теплокровному животному, в результате которой произошла дегенерация всех экстракардиальных нервных волокон.

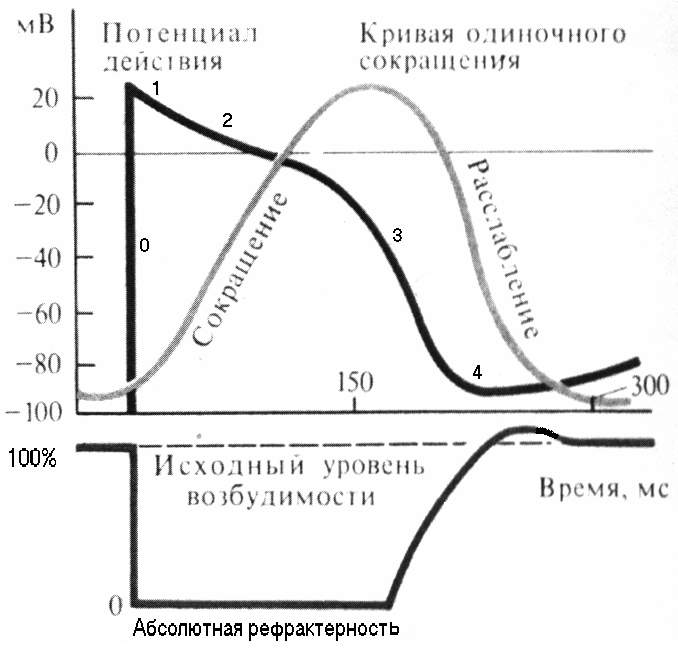

6.Динамика возбудимости миокарда.

В связи с тем, что сердечная мышца является функциональным синцитием, сердце отвечает на раздражение по закону "все или ничего". При исследовании возбудимости сердца в различные фазы сердечного цикла было установлено, что если нанести раздражение любой силы в период систолы, то его сокращения не возникает. Следовательно, во время систолы сердце находится в фазе абсолютной рефрактерности. В период диастолы на пороговые раздражения сердце не реагирует. При нанесении сверхпорогового раздражения возникает его сокращение, т.е. во время диастолы оно находится в фазе относительной рефрактерности. В начале общей паузы сердце находится в фазе экзальтации. При сопоставлении фаз потециала действия и возбудимости установлено, что фаза абсолютной рефрактерности совпадает с фазами деполяризации, быстрой начальной и замедленной реполяризации. Фазе относительной рефрактерности соответствует фаза быстрой конечной реполяризации.

Продолжительность фазы абсолютной рефрактерности 0,25-0,3 сек, а относительной 0,03 сек. Благодаря большой длительности рефрактерных фаз, сердце может сокращаться только в режиме одиночных сокращений.

В норме частота сердцебиений в покое зависит от возраста, пола, тренированности. У детей их частота больше, чем у взрослых. У женщин выше, чем у мужчин, а у физически слабых людей больше, чем у тренированных. При определенных состояниях наблюдаются изменения ритма работы сердца – аритмии. Это нарушения правильности чередования сердечных сокращений. К физиологическим аритмиям относится дыхательная аритмия – это зависимость частоты сердцебиений от фаз дыхания. На вдохе они урежаются, а на выдохе учащаются. Обычно дыхательная аритмия наблюдается в юношеском возрасте и у спортсменов. Она связана с колебаниями активности центров вагуса при дыхании.

7.Экстрасистолия, причины ее происхождения и виды

Если на сердце, находящееся в фазе относительной рефрактерности, нанести сверхпороговое раз-дражение, то возникнет внеочередное сокращение – экстрасистола. Амплитуда экстрасистолы будет зависеть от того, в какой момент этой фазы нанесено раздражение. Чем оно ближе к концу относительной рефрактерности, тем больше ее величина. После экстрасистолы следует более длительный, чем обычно период покоя сердца. Он называется компенсаторной паузой. Она воз-никает вследствие того, что очередной потенциал действия, генерирующийся в синоатриальном узле, поступает к мышце сердца в период ее рефрактерности обусловленный экстрасистолой. У человека экстрасистолы возникают вследствие поступлений внеочередных импульсов из эктопи-ческих очагов автоматии. Ими могут быть скопления Р-клеток в миокарде предсердий, атриовен-трикулярном узле, пучке Гиса, волокнах Пуркинье желудочков. Поэтому выделяют предсердные, атриовентрикулярные и желудочковые экстрасистолы. При предсердных и атриовентрикулярных экстрасистолах возникает неполная компенсаторная пауза, которая немного длительнее обычного сердечного цикла. При желудочковых – полная компенсаторная пауза. В последнем случае нару-шается и ритм пульса. Экстрасистолы могут возникать у здоровых людей при эмоциональном напряжении, курении, злоупотреблении алкоголем. Но чаще это проявление патологических из-менений в проводящей системе. В тяжелых случаях возникают множественные очаги возбужде-ния. Развивается фибрилляция предсердий и желудочков – это асинхронные сокращения отдель-ных групп кардиомиоцитов. В результате фибрилляции желудочков наблюдаются тяжелые нару-шения гемодинамики и смерть. Для выведения из этого состояния применяется дефибрилляция.

Другая группа изменений проводящей системы – блокады. Это нарушения проведения возбужде-ния. При патологии сердечной мышцы наблюдаются синоаурикулярные, атриовентрикулярные блокады, блокады пучка Гиса и его ножек. Она свидетельствует о неодновременном закрытии ат-риовентрикулярных клапанов. Это наблюдается при стенозе этих отверстий.