Микробиология 1 кафедра / Экзамен микробик / vse_metody_MIKROB

.pdf

Изучение характера роста на щелочном агаре _______________________. Из части подозрительной колонии готовят мазки с окраской по Граму и производят постановку ориентировочной реакции агглютинации на стекле с О1холерной и О-139 диагностическими сыворотками. Оставшуюся часть подозрительной колонии пересевают на скошенный щелочной агар с целью выделения чистой культуры. Посевы ставят в термостат при температуре 370С на 24 часа.

V этап исследования.

Учет характера роста на скошенном щелочном агаре _________________. Идентификация выделенной культуры:

а) по антигенным признакам – постановка и учет реакции агглютинации на стекле с О1-холерной сывороткой и сыворотками Инаба и Огава

_____________. Постановка развернутой реакции агглютинации с О1-холерной сывороткой и сывороткой Ина-

ба____________________________________________________ ;

б) по биохимическим признакам – посев на среды с сахарозой, маннозой,

арабинозой;

в) дифференциацию V.cholerae от V.El-Tor проводят по чувствительности к холерным фагам и полимиксину. Для выбора правильной антибиотикотерапии определяют чувствительность выделенной культуры к антибиотикам диско-

диффузионным методом. Посевы ставят в термостат на 24 часа при температуре 370С.

VI этап исследования. Учет результатов.

1. |

Учет биохимических свойств. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Сахароза |

|

|

Манноза |

|

|

Арабиноза |

|

|

|

||||

|

|

+ |

|

|

|

|

+ |

|

|

|

- |

|

|

|

|

2. |

Учет развернутой РА с О1-холерной и Инаба сыворотками. |

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Разведения |

1/100 |

1/200 |

1/400 |

|

1/800 |

1/1600 |

1/3200 |

1/6400 |

КА |

КС |

||||

Сыворотки |

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

О1-холерная |

+ |

+ |

+ |

|

+ |

+ |

|

- |

- |

- |

- |

|

|||

Инаба |

|

+ |

+ |

+ |

|

+ |

+ |

|

- |

- |

- |

- |

|

||

3. Учет определения чувствительности возбудителя к антибиотикам.

10

4. Вывод (определение вида выделенной культуры, учет антибиотико-

граммы).

3. Изучение схемы бактериологического исследования фекалий больного с предполагаемым диагнозом «пищевая токсикоинфекция».

I этап исследования.

Посев исследуемого материала на среды Эндо, кровяной агар, ЖСА. Посе-

вы ставят в термостат на 24 часа при температуре 370С.

IIэтап исследования.

1.Изучение характера роста на средах

Эндо __________________________________________________________,

кровяном агаре _________________________________________________,

ЖСА __________________________________________________________. 2. Приготовление мазков из выросших колоний, окраска по Граму, микро-

скопия ____________________________________________________________.

IIIэтап исследования.

1.Определение чистоты выделенной культуры _____________________.

2.Идентификация выделенной культуры по биохимическим свойствам с помощью энтеротест-систем. 3. Определение антибиотикочувствительности диско-диффузионным методом.

IV этап исследования. Учет результатов.

Учет антибиотикограммы, заключение о виде возбудителя.

11

Занятие №25

Тема. Микробиологическая характеристика дифтерии, туберкулеза, проказы.

Цель занятия. Изучить характеристику возбудителей дифтерии, туберкулеза, про-

казы, микробиологическую диагностику вызываемых ими заболева-

ний. Изучить схему бактериологического метода исследования при подозрении на дифтерию. Изучить препараты для специфической профилактики дифтерии и туберкулеза и специфического лечения дифтерии.

I.Теоретические знания:

1.Характеристика возбудителя дифтерии, микробиологическая диагностика, спе-

цифическая профилактика и лечение.

2.Характеристика возбудителей туберкулеза, микробиологическая диагностика и специфическая профилактика.

3.Характеристика возбудителя проказы, микробиологическая диагностика проказы.

II.Практические навыки:

1.Изучение схемы бактериологического исследования мазков со слизистой оболоч-

ки ротоглотки и носа больного при подозрении на дифтерию. Учет и интерпрета-

ция результатов исследования.

2.Световая микроскопия нативного препарата из мокроты больного туберкулезом,

окрашенного по Цилю-Нильсену.

1

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЗАНЯТИЮ

1.Характеристика возбудителя дифтерии, микробиологическая диагностика, специфическая профилактика и лечение.

Возбудитель дифтерии – Corynebacterium diphtheriаe.

Морфо-тинкториальные свойства: грамположительные полиморфные палочки, спор, жгутиков не имеют, образуют микрокапсулу. В мазках располагаются в виде «растопыренных пальцев» или латинских букв V, X, Y. Имеют включения, представленные двумя полярно расположенными зернами волютина (полирибитилметафосфаты), которые выявляют окраской по Нейссеру.

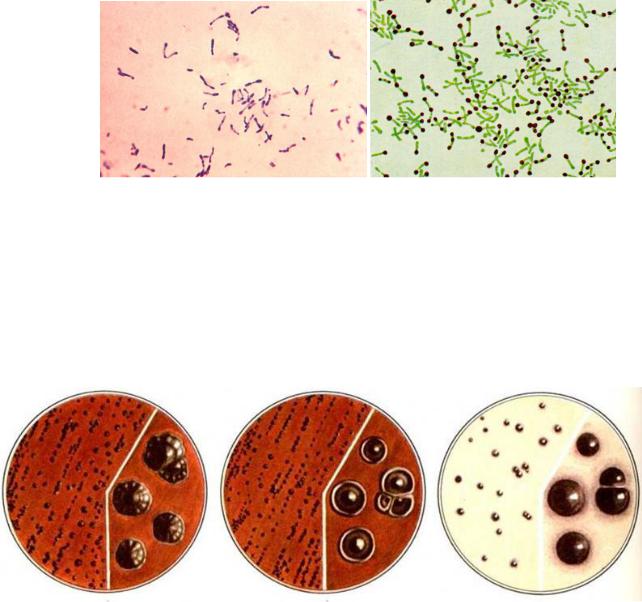

Чистая культура C.diphtheriаe. |

Чистая культура C.diphtheriаe. |

Окраска по Граму. |

Окраска по Нейссеру. |

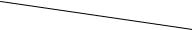

Культуральные свойства: требовательны к питательным средам, растут на 5% кровяном и 10% сывороточном агаре. Образуют R-формы колоний: шероховатые, исчерченные, крошковидные, иногда с зонами гемолиза. На кровяно-

теллуритовом агаре образуют 3 типа колоний: gravis (крупные, сухие, черные,

шероховатые с радиальной исчерченностью и неровными краями), mitis (мелкие, гладкие, блестящие, черные, с ровными краями), intermedius (мелкие, сухие, черные колонии с более прозрачной периферией и неровными краями).

gravis |

mitis |

intermedius |

Рост C.diphtheriаe на кровяно-теллуритовом агаре.

2

Биохимические свойства: дифференциация C.diphtheriae от других видов коринебактерий основана на способности ферментировать глюкозу, сахарозу и наличии ферментов уреазы и цистиназы (табл. 1).

|

|

|

|

Таблица 1 |

||

Дифференциация коринебактерий по биохимическим свойствам |

||||||

Признаки |

Ферментация |

|

|

|

||

|

|

|

Уреаза |

Цистиназа |

|

|

Вид коринебактерий |

глюкоза |

сахароза |

||||

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

||

C.diphtheriae |

+ |

- |

- |

+ |

|

|

C.ulcerans |

+ |

- |

+ |

- |

|

|

C.pseudodiphtheriticum |

- |

- |

+ |

- |

|

|

C.xerosis |

+ |

+ |

+ |

- |

|

|

Факторы патогенности:

1.Факторы адгезии: микрокапсула и другие липидно-белковые вещества (обеспечивают прикрепление к клеткам эпителия верхних дыхательных путей);

2.Ферменты патогенности: гиалуронидаза, нейраминидаза;

3.Токсинопродукция: гистотоксин, гемолизин, дермонекротоксин (вызывает некроз клеток в месте размножения возбудителя).

Основной фактор патогенности – гистотоксин (экзотоксин). Нетоксигенные штаммы C.diphtheriae не вызывают развития заболевания.

Гистотоксин состоит из двух белковых фрагментов:

Фрагмент А представляет собой фермент, блокирующий фактор элонгации трансферазу-2, ответственную за удлинение полипептидной цепи на рибосоме, что приводит к подавлению синтеза клеточного белка и гибели клеток.

Фрагмент В взаимодействует с клеточными рецепторами, облегчая проникновение в клетку фрагмента А.

Токсинопродукция возбудителя дифтерии обусловлена одним из видов генетической изменчивости – лизогенной (фаговой) конверсией. Умеренный коринефаг содержит в своем геноме ген tox, кодирующий синтез гистотоксина. При интеграции ДНК умеренного фага с хромосомой дифтерийной палочки она становится токсигенной, что проявляется выработкой гистотоксина.

Источники инфекции: больной человек или бактерионоситель.

Пути заражения: воздушно-капельный, реже контактный, алиментарный. Входные ворота инфекции: слизистые оболочки ротоглотки, носа, гортани,

глаз, половых органов, поврежденные кожные покровы и др.

Дифтерия, как инфекционный процесс, развивается по интоксикационному

механизму.

Патогенез: в месте внедрения возбудителя происходит его размножение и выделение гистотоксина, который обладает как местным, так и общим действием. На слизистых оболочках формируются пленчатые фибринозные налеты, прочно спаян-

3

ные с подлежащей тканью. Повышается сосудистая проницаемость и возникает отек ткани ротоглотки и подкожной клетчатки шеи. Экзотоксин поступает в кровь и связывается с мембранами клеток органов-мишеней (миокардиоциты, почечный эпителий, клетки коркового и мозгового вещества надпочечников, периферические нервы). Ингибирование токсином белкового синтеза в клетках миокарда приводит к структурным и функциональным нарушениям тканей, способным вызвать смерть больного. В нервной ткани происходит демиелинизация волокон, приводящая к развитию параличей и парезов. В почечной ткани развивается токсический нефроз.

Клинические формы дифтерии различают по локализации, характеру течения и степени тяжести.

По локализации выделяют следующие клинические формы:

1. Дифтерия ротоглотки (90-95%).

Пленчатые фибринозные налеты при дифтерии ротоглотки.

2.Дифтерия гортани.

3.Дифтерия редких локализаций (носа, глаз, кожи, уха, половых органов и др.).

При поражении нескольких органов выделяют комбинированную форму заболевания.

Микробиологическая диагностика.

Материал на исследование: слизь или отделяемое пораженного органа (ротоглотка, нос и др.) забирают стерильным тампоном не позднее 12 часов с момента обращения больного, до назначения антибиотиков.

1.Бактериологический метод: посев исследуемого материала на 5% кровяной агар, выделение чистой культуры на 10% сывороточном агаре. Идентификацию возбудителя проводят по морфо-тинкториальным, культуральным, биохимическим свойствам и по определению продукции экзотоксина (гистотоксина).

2.ПЦР: определяют ДНК C.diphtheriae и наличие гена tox+.

Для определения гена tox+помимо ПЦР используют ИФА, РНГА и реакцию преципитации в геле (см. учебно-методическое пособие «Учение об инфекции и иммунитете. Основы иммунологии»).

4

Специфическая профилактика дифтерии:

АКДС-вакцина (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина). АДС-анатоксин (адсорбированный дифтерийно-столбнячный анатоксин). АДС-м-анатоксин (дифтерийно-столбнячный анатоксин с пониженным содержани-

ем антигенов).

АД-м-анатоксин (очищенный адсорбированный дифтерийный анатоксин с пониженным содержанием антигена).

Препараты с пониженным содержанием антигенов предназначены для профилактики у детей старше 6 лет, подростков и взрослых.

В настоящее время для профилактики дифтерии также используются зарубеж-

ные препараты.

Для выявления уровня коллективного противодифтерийного иммунитета определяют его напряженность серологическим методом в РНГА, ИФА.

Специфическое лечение дифтерии: сыворотка противодифтерийная антитоксическая лошадиная очищенная. Сыворотку вводят дробно (см. учебно-

методическое пособие «Учение об инфекции и иммунитете. Основы иммунологии»).

2.Характеристика возбудителей туберкулеза, микробиологическая диагностика и специфическая профилактика.

Микобактерии широко распространены в окружающей среде и могут вызывать различные заболевания: туберкулез, туберкулезоподобные заболевания, другие микобактериозы, проказу.

Вызывающие туберкулез виды микобактерий объединены в комплекс Mycobacterium tuberculosis, включающий: M.tuberculosis (92%), M.bovis (5%) (возбу-

дитель туберкулеза крупного рогатого скота), M.africanum (3%).

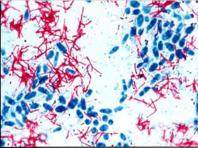

Морфо-тинкториальные свойства: тонкие, прямые или слегка изогнутые палочки. Реже встречаются зернистые и нитевидные формы. Спор, капсулу, жгутиков не имеют. Кислотоустойчивы за счет наличия в клеточной стенке высокого содержания липидов и миколовых кислот. По методу Циля-Нильсена окрашиваются в красный цвет.

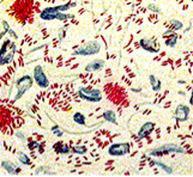

M.tuberculosis в мокроте. Окраска по Цилю-Нильсену.

5

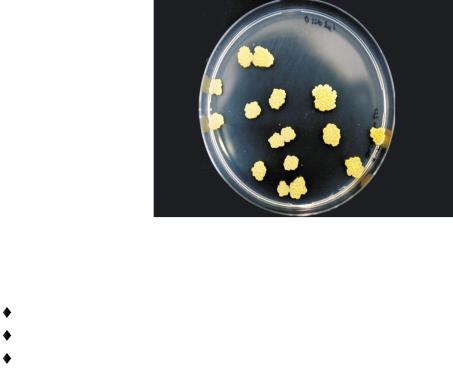

Культуральные свойства: аэробы, требовательны к условиям культивирования, длительно (3-8 недель) растут на плотных (среда Левенштайна) и жидких питательных средах с обязательным присутствием различных факторов роста. На плотных питательных средах образуют сухие морщинистые кремового цвета колонии (R-форма).

Рост M.tuberculosis на плотной питательной среде.

Основной фактор патогенности: корд-фактор (токсический гликолипид кле-

точной стенки). Его действие: вызывает гибель фагоцитов; подавляет миграцию лейкоцитов;

оказывает токсическое действие на ткани.

Возбудитель сенсибилизирует ткани и вызывает характерную для туберкулеза

аллергическую реакцию гиперчувствительности замедленного типа.

Источник инфекции: больной человек.

Пути заражения: аэрогенный, алиментарный, контактно-бытовой.

Основная клиническая форма заболевания: туберкулез легких.

Патогенез: в зоне проникновения микобактерий возникает первичный туберкулезный комплекс, состоящий из воспалительного очага некроза, пораженных регионарных лимфатических узлов и «дорожки» измененных лимфатических сосудов между ними. Распространение микробов может происходить бронхогенно, лимфогенно и гематогенно. При заживлении очаг воспаления рассасывается, некротические массы уплотняются, а вокруг формируется соединительнотканная капсула (очаг Гона), микобактерии трансформируются в L-формы. Активация этих очагов ведет к развитию вторичного туберкулеза.

Иммунитет нестерильный, обусловлен наличием в организме L-форм микобактерий. Основной механизм иммунитета – клеточный.

В развитии болезни выделяют первичный, диссеминированный и вторичный туберкулез.

6

Различают 3 клинические формы заболевания: первичная туберкулезная интоксикация у детей и подростков, туберкулез органов дыхания, туберкулез других органов и систем.

Микробиологическая диагностика.

Материал на исследование: мокрота (3 раза с интервалом 2-3 дня), промывные воды бронхов и др.

1.Бактериоскопический метод:

-световая микроскопия в окраске по Цилю-Нильсену;

-люминесцентная микроскопия.

Для повышения концентрации возбудителя в исследуемом материале используют методики обогащения, например, флотацию: мокроту гомогенизируют, затем добавляют ксилол, толуол или бензин, смесь встряхивают, добавляют дистиллированную воду. Ксилол вместе с микобактериями всплывает наверх в виде пленки. Из нее готовят мазки.

2.Бактериологический (основной) метод:

-посев на плотные питательные среды;

-использование автоматизированных систем (BACTEC и др.) – сочетание плотной и жидкой питательных сред.

3.ПЦР.

4.Аллергологический (туберкулинодиагностика) метод: ранняя диагностика ту-

беркулеза у детей и подросток (внутрикожная проба Манту с туберкулином). Проба свидетельствует не о заболевании, а об инфицировании.

7

В дополнение к пробе Манту применяют диаскинтест с аллергеном туберкулезным рекомбинантным, который содержит антигены только вирулентных штаммов M. tuberculosis. Положительная реакция на этот аллерген бывает только у лиц, инфицированных возбудителем туберкулеза, и отсутствует у лиц, вакцинированных БЦЖ.

Специфическая профилактика – живая туберкулезная вакцина BCG, жи-

вая туберкулезная вакцина BCG-м.

3. Характеристика возбудителя проказы, микробиологическая диагностика.

Возбудитель проказы (лепры) – Mycobacterium leprae.

Морфо-тинкториальные свойства: прямые или слегка изогнутые палочки, неподвижны, спор и капсулу не имеют. Кислотоустойчивы, окрашиваются по ЦилюНильсену в красный цвет. В мазках из очагов поражения располагаются внутриклеточно шаровидными скоплениями или параллельными группами («пачки сигар»).

M.leprae в мазке из очага поражения. Окраска по Цилю-Нильсену.

Культуральные свойства: не растут на питательных средах. Являются облигатными внутриклеточными паразитами.

Источник инфекции: больной человек.

Пути заражения: воздушно-капельный, контактный.

Для проказы характерен очень длительный инкубационный период (в среднем 3-7 лет, но может удлиняться до 15-20 лет).

Патогенез: возбудитель проникает через слизистые оболочки и кожу в лимфатические и кровеносные капилляры, нервные окончания и медленно распространяется по организму. M.leprae обладает тропизмом к тканям с низкой температурой (<300C). Это приводит к формированию гранулем различной поверхностной локализации.

Основные клинические формы:

-туберкулоидная – характеризуется поражениями кожи (одиночные, слегка пигментированные пятна), периферических нервов (нарушается температурная, бо-

левая и тактильная чувствительность);

8