- •1.Инженерно-геологические изыскания на стадии рабочей документации

- •2.Физические свойства грунтов

- •1. Плотность грунтов

- •2. Пористость грунтов

- •3. Пластичность грунтов

- •4. Консистенция грунтов

- •5. Набухание грунтов

- •6. Водопроницаемость грунтов

- •7. Коррозионные свойства грунтов

- •8.Выветрелость

- •9. Влагоемкость

- •10. Влажность

- •3.Инженерно- геологические исследования в районах развития карста.

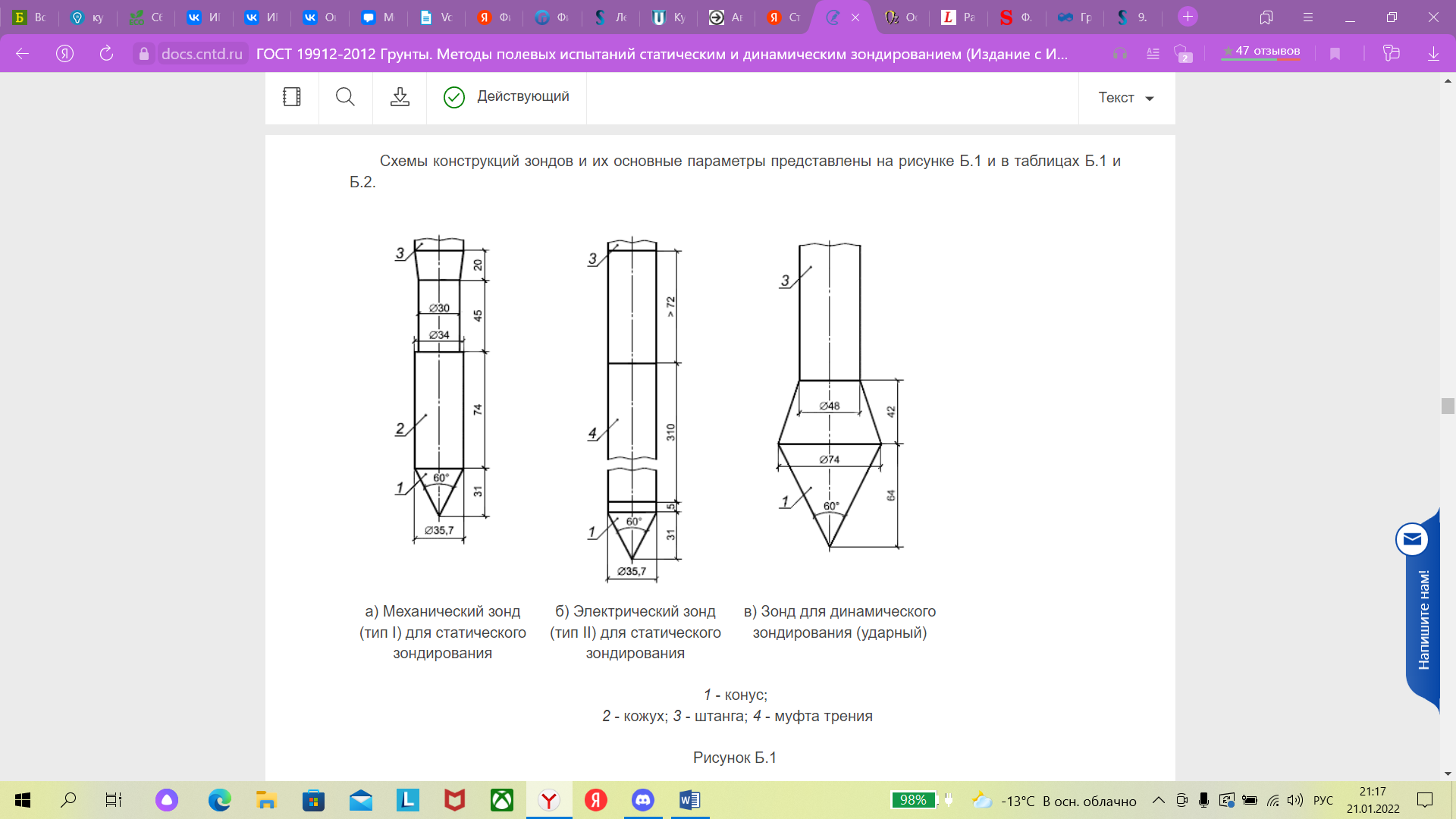

- •4.Статическое и динамическое зондирование, форма представления результатов.

- •5. Конструкция скважин, основные параметры

- •6. Условия организации и производства инженерно-геологических изысканий

- •7.Отчетные инженерно-геологические материалы

- •8.Обследование сооружений при их реконструкции

- •9.Полевые опытные исследования свойств грунтов

- •10.Методы получения инженерно-геологической информации

- •11.Понятие о «ключевых» участках, выбор и обоснование их

- •12.Задачи инженерно-геологических изысканий

- •13. Инженерно-геологическая разведка

- •14. Значимость гидрогеологических условий в инженерно-геологической оценке территории

- •15. Комплексирование методов оценки инженерно-геологических условий

- •1. Инженерно-геологическая рекогносцировка

- •2. Инженерно-геологическая съемка

- •3. Инженерно-геологическая разведка

- •5. Режимные инженерно-геологические наблюдения

- •6. Инженерно-геологическое опробование

- •16. Типы грунтоносов, назначение, условия использования

- •17. Инженерно-геологическая съемка - комплексный метод иги.

- •18. Рельеф и его значимость в оценке инженерно-геологических условий.

- •19. Способы бурения при иги .

- •20. Режимные наблюдения при иги

- •21. Аэровизуальные наблюдения

- •22. Этапы иги.

- •23 Инженерно-геологическая рекогносцировка

- •24 Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов

- •25. Геологическая среда и ее свойства

- •26. Геодинамическое состояние геологической среды

- •27. Типы выработок используемые в иги

- •28. Трещиноватость горных пород и методы ее изучения.

- •29. Инженерно-геологических прогноз

- •30. Определение грунта. Классификация грунтов.

- •I класс природных скальных грунтов

- •31. Особенности методики иги в районах развития многолетнемерзлых грунтов.

- •32.Обоснование глубинности исследований

- •33.Лабораторные работы в составе иги

- •34.Отчетные инженерно-геологические материалы

- •35.Нормативные документы, регламентирующие проведение иги

- •36.Гидрогеологические исследования при проведении иги

3.Инженерно- геологические исследования в районах развития карста.

К карстовым районам относятся территории, в геологическом разрезе которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, гипсы и т.п.) и имеют место или возможны поверхностные или подземные проявления карста. Отнесение районов строительства к карстовым производится на основании материалов изысканий прошлых лет или по данным предварительного обследования.

Опасные карстовые районы характеризуются следующими признаками:

• наличием на поверхности земли проявлений карстовых процессов в виде воронок и оседаний;

• закарстованностью пород, а также наличием зон раздробленных и выщелоченных пород;

• отсутствием, прерывистым распространением или незначительной мощностью водоупоров;

• наличием вертикальной фильтрации, создающей условия для суффозионного выноса;

• наличием палеодолин, особенно с «открытыми» бортами из карстующихся пород;

• образованием в процессе бурения провальных воронок вокруг стволов скважин;

• наличием температурных и гидрохимических аномалий в подземных водах, свидетельствующих об интенсивном вертикальном перетоке и нарушении режима подземных вод.

Инженерно-геологические изыскания в районах развития карста должны решать следующие задачи:

• изучение геологических, гидрогеологических и геоморфологических условий развития карста;

• определение распространения, характера и интенсивности развития карста;

• районирование территории по условиям, характеру и степени развития карста;

• оценка связанных с карстом особенностей физикомеханических свойств и несущей способности грунтов;

• прогноз условий развития карста и связанных с ним явлений;

• рекомендации по рациональному использованию территории и противокарстовым мероприятиям.

При выполнении инженерно-геологической рекогносцировки устанавливают наличие карстовых провалов и оседаний земной поверхности, условия залегания карстующихся пород и оценивают степень их закарстованности, агрессивность подземных вод, границы участков различной степени закарстованности, дают предварительную оценку развития карста и его опасности для проектируемого сооружения. При этом проводятся маршрутные наблюдения, проходка горных выработок, отбор образцов грунтов, проб подземных вод и лабораторные исследования.

При изысканиях для проекта дополнительно устанавливают:

• условия залегания и литолого-петрографический состав карстующихся, перекрывающих и подстилающих грунтов;

• наличие древних погребенных долин;

• структурно-тектонические условия;

• трещиноватость карстующихся и покрывающих пород;

• гидрогеологические условия местности;

• физико-механические свойства карстующихся и покрывающих пород;

• подземные проявления карста;

• проявления карста на земной поверхности;

• другие геологические природные и техногенные процессы, влияющие на развитие карста;

• закономерности распространения и развития карста, этапы его развития и районирование.

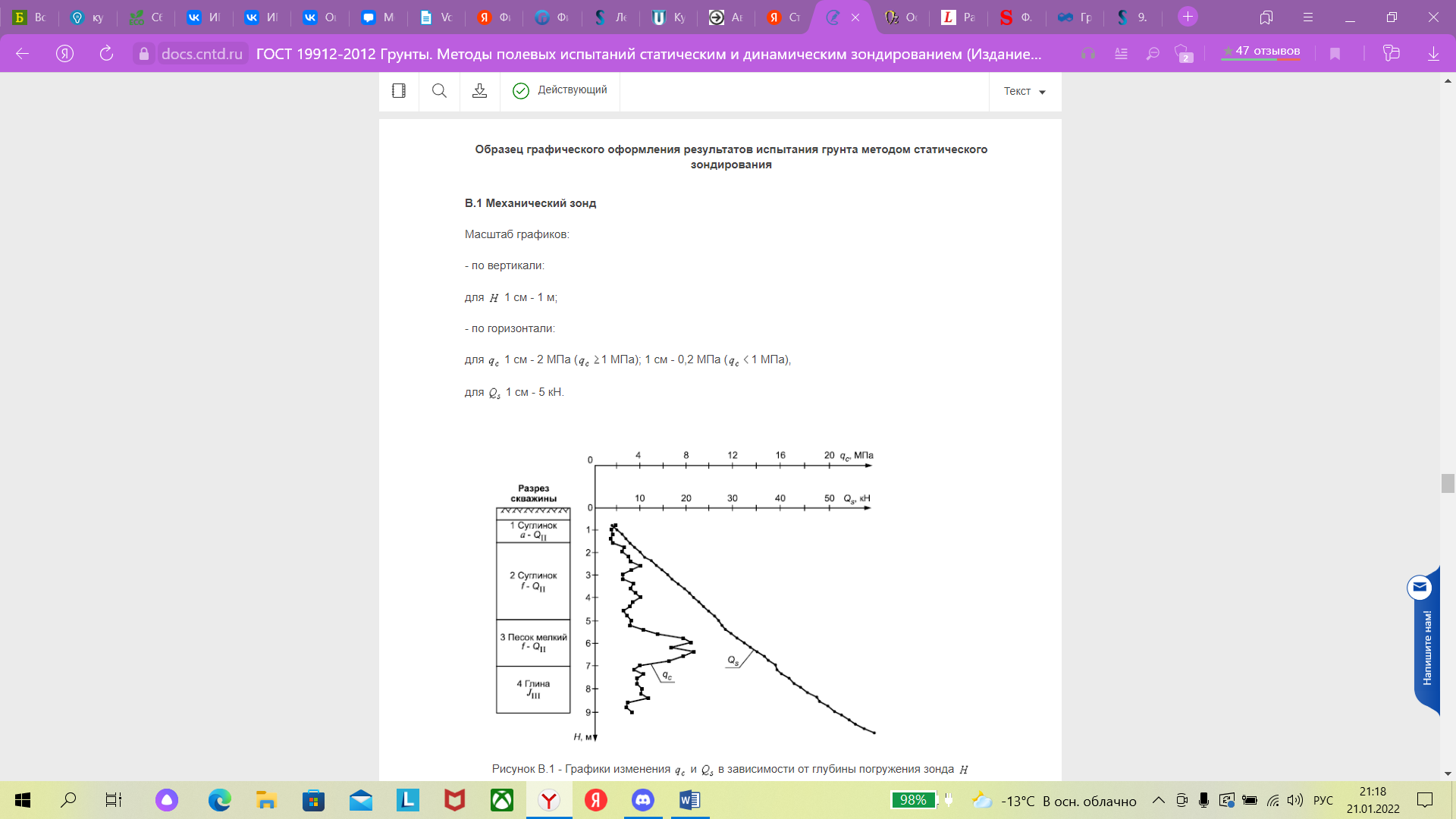

4.Статическое и динамическое зондирование, форма представления результатов.

Статическое зондирование является одним из самых эффективных методов испытания грунтов в условиях их естественного залегания. При помощи таких испытаний можно определить положения границ между слоями грунта различного состава и состояния, степени однородности грунтов, а также характеристик грунта и сопротивления под острием и по боковой поверхности забивных свай.

Методика проведения статического зондирования

Подготовку к работе установки для испытания грунта статическим зондированием выполняют в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.Отклонение мачты установки от вертикали не должно превышать 2°.

Статическое зондирование выполняется путем непрерывного вдавливания зонда в грунт, соблюдая порядок операций, предусмотренный инструкцией по эксплуатации установки.

Перерывы в погружении зонда допускаются только для наращивания штанг зонда.

В процессе зондирования осуществляется постоянный контроль за вертикальностью погружения зонда.

Испытание заканчивают после достижения заданной глубины погружения зонда или предельных усилий. По окончании испытания зонд извлекается из грунта, а скважина тампонируется.

Регистрация показателей сопротивления грунта внедрению зонда производится в журнале испытания, на диаграммной ленте или в блоке памяти системы регистрации.

Обработка результатов

По

данным измерений, полученным в процессе

испытания, определяют значения  ,

,  (для

механического зонда) или

,

(для

электрического зонда), других дополнительно

измеряемых параметров (для специальных

зондов), составляют таблицы и строят

графики изменения этих величин по

глубине зондирования (см. приложение

В) и во времени (при прерывистом

зондировании).

(для

механического зонда) или

,

(для

электрического зонда), других дополнительно

измеряемых параметров (для специальных

зондов), составляют таблицы и строят

графики изменения этих величин по

глубине зондирования (см. приложение

В) и во времени (при прерывистом

зондировании).

При автоматизации процесса зондирования и обработке данных с помощью компьютерных программ результаты зондирования следует оформлять в виде протоколов (паспортов) испытаний.

При использовании электрических зондов регистрация показателей и параметров зондирования на электронном запоминающем устройстве и оформление протоколов испытаний являются обязательными. Файлы с результатами зондирования (в виде электронных таблиц) должны прикладываться к отчетам изысканий, протоколы испытаний - включаться в их состав.

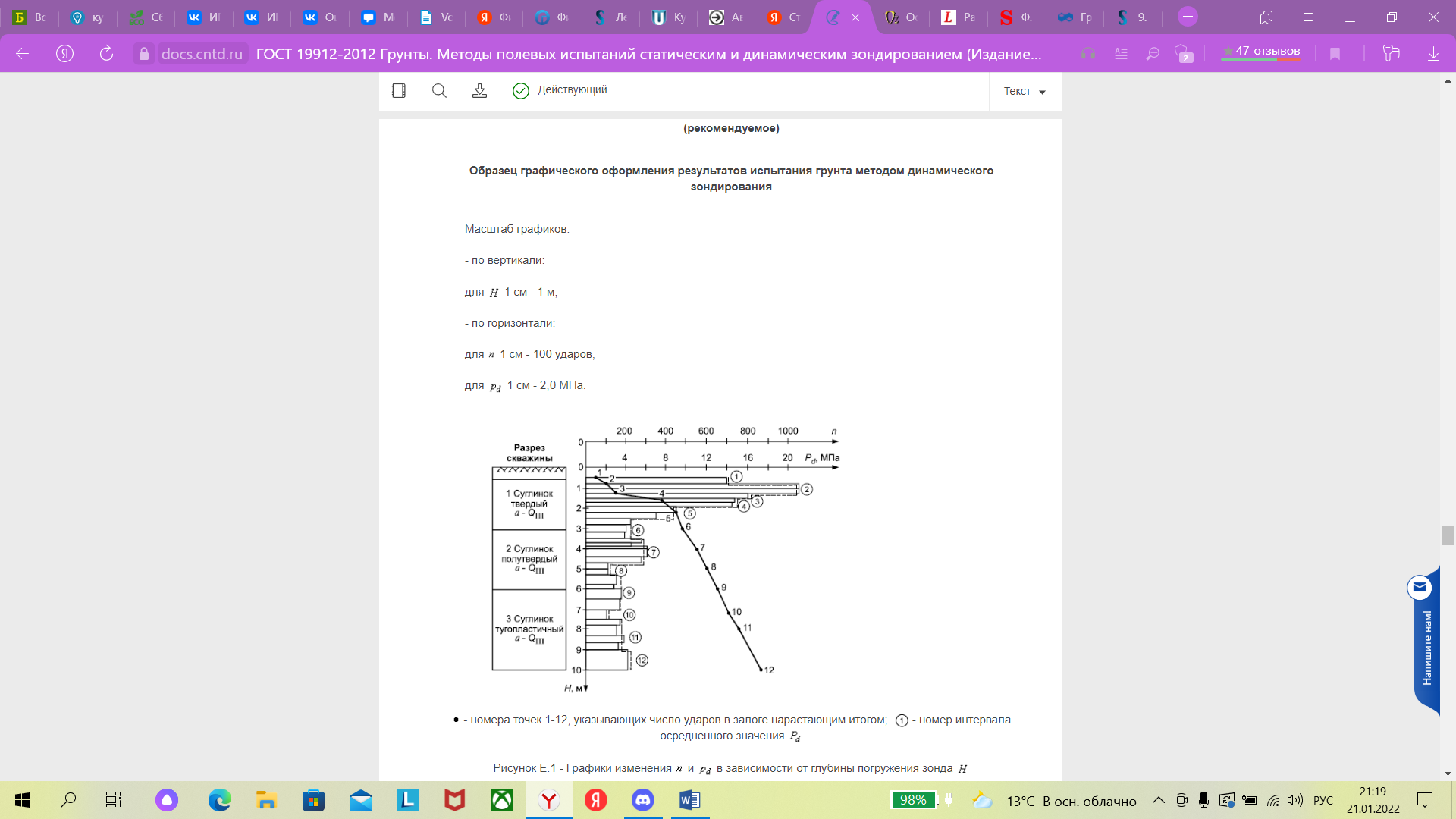

Динамическое зондирование осуществляют погружением зонда, забиваемого молотом постоянного веса, падающим с постоянной высоты с постепенно возрастающим количеством ударов. Этот метод наиболее эффективен для выявления характера напластований, определения слоев с однородными физико-механическими характеристиками и для их сравнения, а также для определения плотности песчаных и консистенции глинистых грунтов.

Методика проведения динамического зондирования

Динамическое зондирование выполняют непрерывной забивкой зонда в грунт свободно падающим молотом или вибромолотом, соблюдая порядок операций, предусмотренный инструкцией по эксплуатации установки.

Перерывы в забивке зонда допускаются только для наращивания штанг зонда.

При ударном зондировании фиксируют глубину погружения зонда h от определенного числа ударов молота (залога), а при ударно-вибрационном зондировании производят автоматическую запись скорости погружения зонда v.

В процессе зондирования необходимо осуществлять постоянный контроль за вертикальностью погружения зонда.

При наращивании звеньев колонну штанг поворачивают вокруг оси по часовой стрелке с помощью штангового ключа. Испытание заканчивают после достижения заданной глубины погружения зонда или в случае резкого уменьшения скорости погружения зонда (менее 2—3 см за 10 ударов или менее 1 см/с). По окончании испытания зонд извлекают из грунта, а скважину тампонируют.

+Регистрацию результатов испытания производят в журнале испытания.

Обработка результатов

6.5.1

По данным измерений, полученных в

процессе испытания, вычисляют условное

динамическое сопротивление грунта  .

.

6.5.2 При испытании ударным способом значение , МПа, определяют по формуле

![]() ,

,

где  -

удельная энергия зондирования, Н/см,

определяемая по таблице 2 в зависимости

от типа установки;

-

удельная энергия зондирования, Н/см,

определяемая по таблице 2 в зависимости

от типа установки;

- коэффициент учета потерь энергии при ударе молота о наковальню и на упругие деформации штанг, определяемый по таблице 4 в зависимости от типа установки и глубины погружения зонда;

- коэффициент учета потерь энергии на трение штанг о грунт, определяемый в зависимости от усилия при повороте штанг.

Таблица 4

|

|

|

|

Глубина погружения зонда, м |

Коэффициент |

||

|

легкой |

средней |

тяжелой |

Св. 0,5 до 1,5 включ. |

0,49 |

0,62 |

0,72 |

Св. 1,5 до 4,0 включ. |

0,43 |

0,56 |

0,64 |

Св. 4,0 до 8,0 включ. |

0,37 |

0,48 |

0,57 |

Св. 8,0 до 12,0 включ. |

0,32 |

0,42 |

0,51 |

Св. 12,0 до 16,0 включ. |

0,28 |

0,37 |

0,46 |

Св. 16,0 до 20,0 включ. |

0,25 |

0,34 |

0,42 |

При

крутящем моменте менее 5 кН·см  1;

от 5 до 15 кН·см

1;

от 5 до 15 кН·см  определяют

опытным путем по результатам двух

параллельных испытаний ударным

зондированием, одно из которых проводят

обычным способом, а другое - в разбуриваемой

интервалами скважине. При отсутствии

таких данных допускается для ориентировочных

расчетов принимать значения

по

приложению Г;

определяют

опытным путем по результатам двух

параллельных испытаний ударным

зондированием, одно из которых проводят

обычным способом, а другое - в разбуриваемой

интервалами скважине. При отсутствии

таких данных допускается для ориентировочных

расчетов принимать значения

по

приложению Г;

-

число ударов молота в залоге;

-

число ударов молота в залоге;

глубина погружения зонда за залог, см.

6.5.3 При испытании ударно-вибрационным способом значение определяют в соответствии с приложением Д.

6.5.4 По вычисленным значениям строят ступенчатый график изменения условного динамического сопротивления грунта по глубине погружения зонда (см. приложение Е). На графике выделяют интервалы, на которых усредняют значения .

при

установке

при

установке