- •Часть 1

- •Оглавление

- •1 Классификация и обзор акустических методов контроля

- •2 Общая схема и анализ акустического тракта методов отражения. Диаграммы и индикатрисы рассеяния дефектов

- •3 Акустический тракт эхоимпульсного метода

- •3.1 Отражение от малого плоского дефекта: расчет амплитуды эхосигнала, влияние параметров дефекта

- •3.2 Обобщенное приближенное выражение для амплитуд эхосигналов. Эхосигналы от отражателей простой геометрической формы (моделей дефектов)

- •Модели отражателей простой геометрической формы

- •3.3 Пространственные и временные огибающие параметров эхосигналов как характеристики индикатрис рассеяния

- •4 Измеряемые характеристики дефектов при эхоимпульсном методе

- •4.1 Измеряемые характеристики дефектов как параметры огибающих амплитуд эхосигналов

- •4.2 Принцип измерения координат отражателей. Угол ввода луча

- •4.3 Случайные и систематические погрешности измерения координат

- •Изменение угла ввода при изменении температуры на 10 °с

- •4.4 Амплитуда эхосигнала и коэффициент выявляемости дефекта

- •Шкала децибел

- •4.5 Эквивалентная площадь дефекта. Методы измерения.

- •4.6 Условные размеры дефектов

- •4.7 Способы измерения условных размеров дефектов

- •5 Основные параметры эхоимпульсного метода

- •5.1 Понятие основных параметров и связь между ними

- •Основные параметры контроля

- •5.2 Длина волны и частота

- •5.3 Эталонирование угла ввода и направленности поля

- •5.4 Понятия чувствительности эхоимпульсного метода

- •5.5 Эталонирование предельной чувствительности

- •5.6 Эталонирование условной и эквивалентной чувствительности

- •5.7 Мертвая зона

- •5.8 Разрешающая способность

- •5.9 Стандартные образцы для эталонирования

- •6 Помехи и шумы при эхоимпульсном методе

- •6.1 Виды и природа шумов и помех

- •6.2 Структурные помехи и способы борьбы с ними

- •7 Способы оценки размеров и конфигурации дефектов

- •7.1 Классификация способов распознавания дефектов

- •7.2 Признаки дефектов, основанные на соотношениях условных размеров. Компактные и протяженные дефекты

- •7.3 Эхозеркальный (тандем-) метод

- •7.4 Оценка размеров и конфигурации дефектов по параметрам дифрагированных сигналов

- •Библиографический список

- •Методы акустического контроля

- •Часть 1

- •190031, СПб., Московский пр., 9.

3.3 Пространственные и временные огибающие параметров эхосигналов как характеристики индикатрис рассеяния

Полученное в предыдущем разделе выражение (3.6) характеризует амплитуду эхосигнала от отражателя, расположенного на акустической оси и ориентированного перпендикулярно ей (для отражателей плоскостной формы).

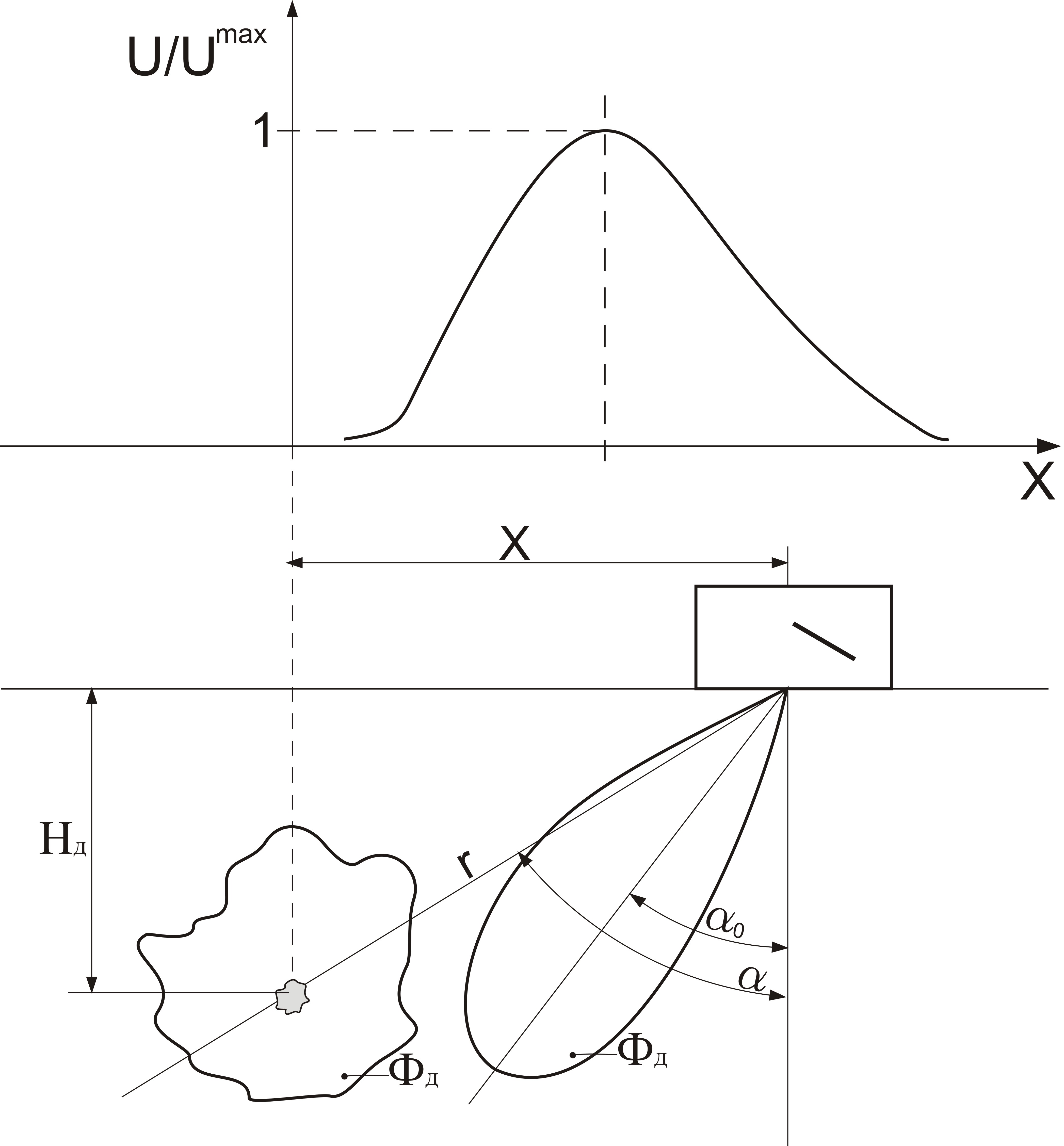

Смещение дефекта с акустической оси, или, что то же самое, смещение преобразователя относительно дефекта, учитывается введением в формулу функций диаграмм направленности излучателя-приемника и индикатрисы рассеяния дефекта. При перемещении преобразователя таким образом, что дефект остается в плоскости падения ультразвукового пучка, в обозначениях, показанных на рис. 3.5, с учетом электроакустического и акустоэлектрического преобразования выражение для амплитуды электрического эхосигнала имеет вид

U = BF(λ,b,r) Φ2(α – α0) Фд(α),

где сомножитель B включает функции, не зависящие от взаимного расположения преобразователя и дефекта.

Записывая в явном виде зависимости от координат дефекта и используя выражение, аппроксимирующее функцию диаграммы направленности:

Ф(α – α0) ≈ cos[π/5φ0 · (α – α0)],

получаем

U(x) ~ (x2 + Hд2)–(1 + q)/2 cos2[π/5φ0·(arctg(x/Hд)–α0)] ×

× Фд(arctg(x/Hд) · exp[–2δ(x2+Hд2)1/2],

где φ0 – угол раскрытия диаграммы направленности на уровне 0,8.

Эта функция описывает изменение амплитуды эхосигнала от дефекта при перемещении преобразователя по поверхности контролируемого изделия. Характерный вид пространственной огибающей амплитуды эхосигнала показан на рис. 3.5.

Как видно, при известных схеме прозвучивания, параметрах преобразователя и координатах дефекта по пространственной огибающей амплитуды можно судить об индикатрисе рассеяния дефекта. Для ненаправленного отражателя Фд = 1 и соответственно U(x) полностью определяется шириной пучка на глубине залегания дефекта.

Учитывая, что время t задержки эхосигнала относительно зондирующего связано с x:

x ≈ [r2 – H2]1/2 t = [(½Сt t)2 – H2])1/2,

рассматривают временные огибающие Uд (t), которые, впрочем, качественно совпадают с пространственными.

Рис. 3.5. Пространственная огибающая амплитуды эхосигнала в плоскости падения

Широкое распространение получили пространственные огибающие времени tД(x). При известных схеме прозвучивания и параметрах преобразователя они также содержат информацию о дефекте и являются основой так называемой В-развертки как формы представления результатов ультразвукового контроля.

4 Измеряемые характеристики дефектов при эхоимпульсном методе

4.1 Измеряемые характеристики дефектов как параметры огибающих амплитуд эхосигналов

Как показано ранее, огибающие амплитуд эхосигналов от дефекта содержат информацию о его индикатрисе рассеяния, которая, в свою очередь, зависит от характеристик дефекта (тип, волновой размер, форма, ориентация, состояние поверхности).

Стремление не только обнаружить дефект при ультразвуковом контроле, т. е. выделить сигналы от дефекта на фоне помех, но и получить характеризующие его данные обусловливает необходимость измерения информативных параметров регистрируемых сигналов и в первую очередь – параметров огибающих амплитуд эхосигналов от дефектов. Полное описание формы огибающей достаточно сложно, однако в первом приближении она может быть охарактеризована значением и положением максимума, а также шириной на заданном уровне.

Указанные параметры огибающей называют измеряемыми характеристиками дефектов. К ним относят:

1) максимальную амплитуду эхосигнала от дефекта – Uд;

2) координаты дефекта: глубину – Hд, и расстояние – Lд от преобразователя;

3) линейные условные размеры дефекта, измеряемые при перемещении преобразователя относительно дефекта: в плоскости падения – условная ширина (ΔXд), условная высота (ΔHд); и в дополнительной плоскости перпендикулярной плоскости падения – условная протяженность (ΔLд).