- •Часть 1

- •Оглавление

- •1 Классификация и обзор акустических методов контроля

- •2 Общая схема и анализ акустического тракта методов отражения. Диаграммы и индикатрисы рассеяния дефектов

- •3 Акустический тракт эхоимпульсного метода

- •3.1 Отражение от малого плоского дефекта: расчет амплитуды эхосигнала, влияние параметров дефекта

- •3.2 Обобщенное приближенное выражение для амплитуд эхосигналов. Эхосигналы от отражателей простой геометрической формы (моделей дефектов)

- •Модели отражателей простой геометрической формы

- •3.3 Пространственные и временные огибающие параметров эхосигналов как характеристики индикатрис рассеяния

- •4 Измеряемые характеристики дефектов при эхоимпульсном методе

- •4.1 Измеряемые характеристики дефектов как параметры огибающих амплитуд эхосигналов

- •4.2 Принцип измерения координат отражателей. Угол ввода луча

- •4.3 Случайные и систематические погрешности измерения координат

- •Изменение угла ввода при изменении температуры на 10 °с

- •4.4 Амплитуда эхосигнала и коэффициент выявляемости дефекта

- •Шкала децибел

- •4.5 Эквивалентная площадь дефекта. Методы измерения.

- •4.6 Условные размеры дефектов

- •4.7 Способы измерения условных размеров дефектов

- •5 Основные параметры эхоимпульсного метода

- •5.1 Понятие основных параметров и связь между ними

- •Основные параметры контроля

- •5.2 Длина волны и частота

- •5.3 Эталонирование угла ввода и направленности поля

- •5.4 Понятия чувствительности эхоимпульсного метода

- •5.5 Эталонирование предельной чувствительности

- •5.6 Эталонирование условной и эквивалентной чувствительности

- •5.7 Мертвая зона

- •5.8 Разрешающая способность

- •5.9 Стандартные образцы для эталонирования

- •6 Помехи и шумы при эхоимпульсном методе

- •6.1 Виды и природа шумов и помех

- •6.2 Структурные помехи и способы борьбы с ними

- •7 Способы оценки размеров и конфигурации дефектов

- •7.1 Классификация способов распознавания дефектов

- •7.2 Признаки дефектов, основанные на соотношениях условных размеров. Компактные и протяженные дефекты

- •7.3 Эхозеркальный (тандем-) метод

- •7.4 Оценка размеров и конфигурации дефектов по параметрам дифрагированных сигналов

- •Библиографический список

- •Методы акустического контроля

- •Часть 1

- •190031, СПб., Московский пр., 9.

3.2 Обобщенное приближенное выражение для амплитуд эхосигналов. Эхосигналы от отражателей простой геометрической формы (моделей дефектов)

Выражение (3.4) можно обобщить для расчета амплитуд эхо-сигналов и от моделей другого вида и распространить его на случай применения наклонного преобразователя.

Важным отличием здесь является то, что волна распространяется сначала в теле призмы, а затем, испытав преломление на границе «призма – контролируемое изделие», возбуждается в последнем. При этом необходимо принимать во внимание изменение типа волны на границе, а также зависимость коэффициента прозрачности границы от угла падения:

![]()

На основе (3.4) и с

учетом отмеченных особенностей можно

сконструировать выражение для расчета

амплитуды сигнала от диска при наклонном

вводе колебаний. Так, распространение

волны в материале призмы приводит

к удлинению акустического тракта на

величину

![]() и соответствующему изменению

экспоненциального множителя:

и соответствующему изменению

экспоненциального множителя:

![]() ,

где δ1 – коэффициент затухания

волн в призме. Сложность точного расчета

амплитуды путем интегрирования по

площади преобразователя при наличии

преломления обусловливает целесообразность

использования метода мнимого

излучателя-приемника (рис. 3.4).

,

где δ1 – коэффициент затухания

волн в призме. Сложность точного расчета

амплитуды путем интегрирования по

площади преобразователя при наличии

преломления обусловливает целесообразность

использования метода мнимого

излучателя-приемника (рис. 3.4).

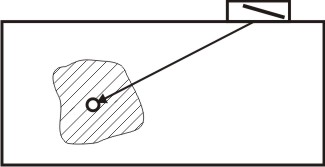

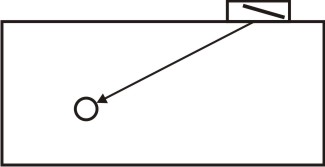

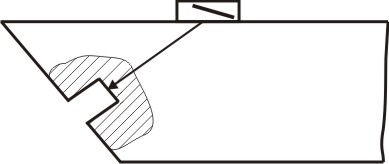

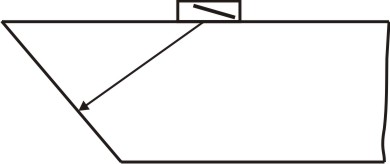

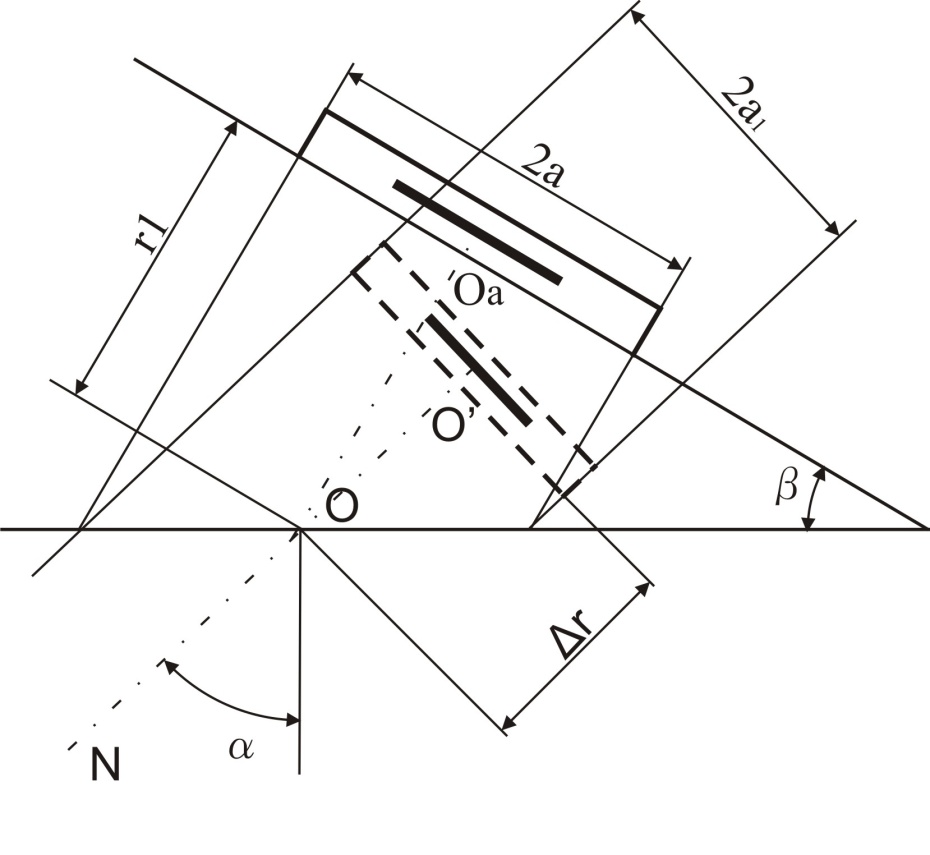

Суть

метода заключается в замене материала

призмы на материал изделия, а действительного

преобразователя – на мнимый, расположенный

на продолжении акустической оси и

излучающий поперечную волну. В таком

случае в итоговом выражении появляется

множитель

характеризующий размер мнимого излучателя

в плоскости падения, а путь до дефекта

увеличивается на

характеризующий размер мнимого излучателя

в плоскости падения, а путь до дефекта

увеличивается на

![]() :

:

Формула для расчета амплитуды сигнала от диска при вышеописанных допущениях имеет вид:

. (3.5)

. (3.5)

Рис. 3.4. Схема построения мнимого излучателя-приемника

Многообразие типоразмеров дефектов, их ориентаций, особенностей отражающих поверхностей, а в связи с этим невозможность строгих математических описаний обусловили целесообразность моделирования естественных дефектов – замены их отражателями простой формы (табл. 3.1).

Выражение (3.5), обобщенное для амплитуд эхосигналов от отражателей различной формы и характеризующее акустический тракт эхоимпульсного метода, записывается следующим образом:

,

(3.6)

,

(3.6)

где А, х, y, q – константы, зависящие от формы отражателя.

Множитель

(r + Δr)–(1+q)определяет

уменьшение амплитуды вследствие

расхождения ультразвукового пучка на

пути от излучателя до отражателя

(показатель степени

![]() )

и от отражателя до излучателя (показатель

степени

)

и от отражателя до излучателя (показатель

степени

![]() ,

зависящий от фронта отраженной волны).

Значения констант для наиболее известных

моделей приведены в табл. 3.1.

,

зависящий от фронта отраженной волны).

Значения констант для наиболее известных

моделей приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Модели отражателей простой геометрической формы

Модель отражателя |

Значения констант |

||||

A |

y |

x |

q |

||

Сфера |

|

½ |

1 |

1 |

1 |

Плоскодонное отверстие |

|

π |

2 |

2 |

1 |

Боковой цилиндр |

|

½ |

½ |

1 |

½ |

Бесконечная полоса |

|

√2 |

1 |

1½ |

½ |

Плоскость |

|

½ cosα |

0 |

1 |

0 |