- •Часть 1

- •Оглавление

- •1 Классификация и обзор акустических методов контроля

- •2 Общая схема и анализ акустического тракта методов отражения. Диаграммы и индикатрисы рассеяния дефектов

- •3 Акустический тракт эхоимпульсного метода

- •3.1 Отражение от малого плоского дефекта: расчет амплитуды эхосигнала, влияние параметров дефекта

- •3.2 Обобщенное приближенное выражение для амплитуд эхосигналов. Эхосигналы от отражателей простой геометрической формы (моделей дефектов)

- •Модели отражателей простой геометрической формы

- •3.3 Пространственные и временные огибающие параметров эхосигналов как характеристики индикатрис рассеяния

- •4 Измеряемые характеристики дефектов при эхоимпульсном методе

- •4.1 Измеряемые характеристики дефектов как параметры огибающих амплитуд эхосигналов

- •4.2 Принцип измерения координат отражателей. Угол ввода луча

- •4.3 Случайные и систематические погрешности измерения координат

- •Изменение угла ввода при изменении температуры на 10 °с

- •4.4 Амплитуда эхосигнала и коэффициент выявляемости дефекта

- •Шкала децибел

- •4.5 Эквивалентная площадь дефекта. Методы измерения.

- •4.6 Условные размеры дефектов

- •4.7 Способы измерения условных размеров дефектов

- •5 Основные параметры эхоимпульсного метода

- •5.1 Понятие основных параметров и связь между ними

- •Основные параметры контроля

- •5.2 Длина волны и частота

- •5.3 Эталонирование угла ввода и направленности поля

- •5.4 Понятия чувствительности эхоимпульсного метода

- •5.5 Эталонирование предельной чувствительности

- •5.6 Эталонирование условной и эквивалентной чувствительности

- •5.7 Мертвая зона

- •5.8 Разрешающая способность

- •5.9 Стандартные образцы для эталонирования

- •6 Помехи и шумы при эхоимпульсном методе

- •6.1 Виды и природа шумов и помех

- •6.2 Структурные помехи и способы борьбы с ними

- •7 Способы оценки размеров и конфигурации дефектов

- •7.1 Классификация способов распознавания дефектов

- •7.2 Признаки дефектов, основанные на соотношениях условных размеров. Компактные и протяженные дефекты

- •7.3 Эхозеркальный (тандем-) метод

- •7.4 Оценка размеров и конфигурации дефектов по параметрам дифрагированных сигналов

- •Библиографический список

- •Методы акустического контроля

- •Часть 1

- •190031, СПб., Московский пр., 9.

2 Общая схема и анализ акустического тракта методов отражения. Диаграммы и индикатрисы рассеяния дефектов

Акустическим трактом называют путь, пройденный волной в изделии от излучателя до приемника. Для методов отражения это путь «излучатель – отражатель – приемник», причем отражателем является дефект – неоднородность среды.

Под неоднородностью среды понимают некоторую область, акустические характеристики материала которой отличаются от акустических характеристик основного объема среды. Выделяют локальные и распределенные неоднородности. В первом случае границы неоднородности достаточно четко очерчены, т. е. на границе наблюдается скачок акустических свойств (толщина переходного слоя много меньше длины волны). При наличии неоднородности структура акустического поля искажается, возникают рассеянные волны.

Расчет акустического тракта сводится к определению ослабления амплитуды сигнала на этом пути, т. е. к расчету отношения давления Pд на входе приемного преобразователя к давлению Р0 на выходе излучающего (или, с учетом потерь в преобразователе, отношения электрического напряжения Uд на выходе приемного преобразователя к напряжению U0 на входе излучающего).

Ослабление сигнала в акустическом тракте обусловлено рядом факторов: акустическими свойствами материала, которые влияют на прохождение волны; размерами изделия и геометрическими характеристиками поверхностей (кривизной, шероховатостью); параметрами электроакустических преобразователей (рабочей частотой, размерами, формой излучателя и отражателя, материалом призмы или протектора); характеристиками отражателя (размеры, форма, ориентация, материал и параметры шероховатости); взаимным расположением и расстоянием между излучающим и приемным преобразователями и отражателем.

Анализ акустического тракта, который выполняют экспериментальными, а также теоретическими методами, включающими изучение аналитических выражений или методики численного расчета упругих полей, всегда базируется на рассмотрении физической модели распространения и отражения ультразвуковых волн. Выбор приемлемой модели всегда является предметом компромисса между требуемой точностью анализа и затратами на него (трудоемкость, вычислительные мощности, время).

Наиболее «грубое», но полно отражающее основные влияющие факторы и закономерности изменения эхосигналов – так называемое энергетическое приближение.

Для объяснения физических механизмов рассеяния ультразвука на локальных неоднородностях (дефектах) и расчета акустического тракта используют геометроакустическую (лучевую) и дифракционную модели. Геометроакустическая модель базируется на лучевой теории распространения и отражения волн. Она физически наглядна и правильно описывает наиболее сильные эффекты. В то же время в лучевом приближении не могут быть объяснены некоторые важные результаты (например, рассеяние в зону тени).

В рамках дифракционной модели выделяют два основных механизма рассеяния ультразвука на неоднородностях (дефектах). Первый основан на возникновении на поверхности дефекта каких-либо типов волн и последующем переизлучении энергии в среду. Второй заключается в рассеянии и трансформации падающей волны на острых кромках (ребрах) неоднородности. Дифракционная модель более сложна, однако описывает весьма тонкие физические эффекты взаимодействия упругих волн с дефектами.

Таким образом, для описания основных соотношений, имеющих место при рассеянии упругих волн отражателями разной формы, достаточно использовать формулы акустических трактов, полученные в лучевом приближении. Уточнить результаты возможно, применяя дифракционную модель и численные методы анализа.

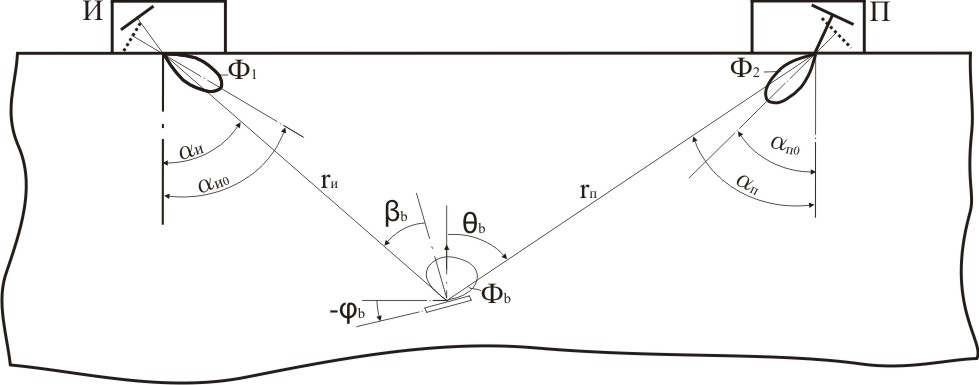

Общая схема акустического тракта методов отражения, включающая излучающий (И) и приемный (П) пьезоэлектрические наклонные преобразователи и отражатель, расположенный в некоторой точке изделия, приведена на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Схема к анализу акустического тракта методов отражения

Полагая, что различные факторы, влияющие на ослабление сигнала в акустическом тракте, независимы, рассмотрим излучение, отражение и прием поэтапно.

Акустический сигнал, амплитуда которого на источнике – Р0, доходит до отражателя с амплитудой РВ = Р0 К1, где К1 – коэффициент ослабления сигнала в поле излучателя, который зависит от коэффициента прозрачности границы «излучатель – изделие» (D1), диаграммы направленности излучателя (Φ1), функций, описывающих спад амплитуды сигнала на пути до отражателя за счет расхождения ультразвукового пучка (Q1) и за счет затухания ультразвука (Ψ1):

К1 = D1 Φ1Q1Ψ1.

Отражатель, как вторичный источник (источник отраженного сигнала – Pb = PBRb, где Rb – коэффициент отражения), создает акустическое поле, которое характеризуются угловой зависимостью, называемой диаграммой рассеяния (Фb).

Экспериментально диаграмма рассеяния должна измеряться при заданном поле падающей (первичной) волны путем кругового обхода отражателя приемником. Прямой способ измерения диаграммы рассеяния реализовать практически крайне сложно, поэтому измеряют амплитуду поля, рассеянного обратно, в направлении излучателя, при перемещении последнего по заданной траектории. Полученную таким образом зависимость называют индикатрисой рассеяния. При известной диаграмме направленности совмещенного преобразователя (излучателя-приемника) индикатриса рассеяния характеризует направленность поля отражателя.

Ослабление сигнала на пути от отражателя до приемного преобразователя характеризуем коэффициентом Кb, а ослабление в поле приемника – К2. Выражения для этих коэффициентов по аналогии с К1 записываются в виде:

Кb = RbФbQbΨb;

К2 = D2Ф2,

а общее ослабление в акустическом тракте:

Рд/Р0 = К1КbК2.

Здесь и на рис. 2.1 индексы 1, b, 2 указывают на принадлежность соответствующей величины к излучателю, отражателю и приемнику соответственно.

Составляющие приведенных выражений, характеризующих акустический тракт методов отражения, могут рассматриваться в отдельности.

Выражения для коэффициентов прозрачности и отражения (в приемлемом для большинства практических задач приближении плоских волн), а также формулы, характеризующие поле излучения и приема и описывающие ослабление сигнала при его распространении, были получены ранее.

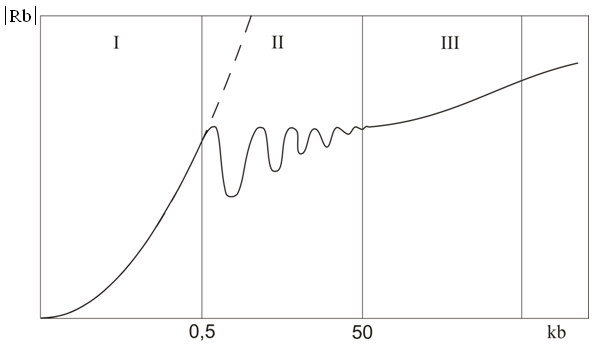

Рассеивающие свойства отражателя качественно и количественно зависят от соотношения его размера (полуразмера) и длины волны – волнового размера b/λ, или kb = 2πb/λ (k – волновое число). Амплитудно-частотная характеристика отражателя показана на рис. 2.2 и условно разделяется на три области волновых размеров, которым более соответствуют различные физические модели: I – длинноволновая, или рэлеевская (b << λ); II – резонансная (значение b соизмеримо с λ); III – коротковолновая или лучевая (b >> λ).

Рис. 2.2. Зависимость амплитуды рассеянного поля от волнового размера отражателя

В рэлеевской области отражатели любой формы являются практически ненаправленными, их диаграммы рассеяния близки к круговым, а амплитуды отраженных сигналов пропорциональны (kb)2.

В резонансной области наиболее заметно проявляются дифракционные эффекты; диаграммы рассеяния имеют сложный характер и определяются конфигурацией отражателей.

Поле отражателей, размеры которых относятся к коротковолновой области, обладает ярко выраженной направленностью. На зависимость амплитуды сигнала от волнового размера влияет форма отражателя.

Полный анализ акустического тракта проводят для конкретного метода контроля, конкретного изделия и схемы его прозвучивания. Общие закономерности, выявляемые при анализе акустического тракта, позволяют обосновать выбор методик и основных параметров ультразвукового контроля.