- •Часть 1

- •Оглавление

- •1 Классификация и обзор акустических методов контроля

- •2 Общая схема и анализ акустического тракта методов отражения. Диаграммы и индикатрисы рассеяния дефектов

- •3 Акустический тракт эхоимпульсного метода

- •3.1 Отражение от малого плоского дефекта: расчет амплитуды эхосигнала, влияние параметров дефекта

- •3.2 Обобщенное приближенное выражение для амплитуд эхосигналов. Эхосигналы от отражателей простой геометрической формы (моделей дефектов)

- •Модели отражателей простой геометрической формы

- •3.3 Пространственные и временные огибающие параметров эхосигналов как характеристики индикатрис рассеяния

- •4 Измеряемые характеристики дефектов при эхоимпульсном методе

- •4.1 Измеряемые характеристики дефектов как параметры огибающих амплитуд эхосигналов

- •4.2 Принцип измерения координат отражателей. Угол ввода луча

- •4.3 Случайные и систематические погрешности измерения координат

- •Изменение угла ввода при изменении температуры на 10 °с

- •4.4 Амплитуда эхосигнала и коэффициент выявляемости дефекта

- •Шкала децибел

- •4.5 Эквивалентная площадь дефекта. Методы измерения.

- •4.6 Условные размеры дефектов

- •4.7 Способы измерения условных размеров дефектов

- •5 Основные параметры эхоимпульсного метода

- •5.1 Понятие основных параметров и связь между ними

- •Основные параметры контроля

- •5.2 Длина волны и частота

- •5.3 Эталонирование угла ввода и направленности поля

- •5.4 Понятия чувствительности эхоимпульсного метода

- •5.5 Эталонирование предельной чувствительности

- •5.6 Эталонирование условной и эквивалентной чувствительности

- •5.7 Мертвая зона

- •5.8 Разрешающая способность

- •5.9 Стандартные образцы для эталонирования

- •6 Помехи и шумы при эхоимпульсном методе

- •6.1 Виды и природа шумов и помех

- •6.2 Структурные помехи и способы борьбы с ними

- •7 Способы оценки размеров и конфигурации дефектов

- •7.1 Классификация способов распознавания дефектов

- •7.2 Признаки дефектов, основанные на соотношениях условных размеров. Компактные и протяженные дефекты

- •7.3 Эхозеркальный (тандем-) метод

- •7.4 Оценка размеров и конфигурации дефектов по параметрам дифрагированных сигналов

- •Библиографический список

- •Методы акустического контроля

- •Часть 1

- •190031, СПб., Московский пр., 9.

7.4 Оценка размеров и конфигурации дефектов по параметрам дифрагированных сигналов

Информативные признаки этой группы базируются на сравнении амплитудно-временных характеристик волн, дифрагированных или отраженных дефектами разной формы.

Временные методы основаны на определении времени задержки между сигналом дифрагированной волны и каким-либо опорным сигналом. Эта задержка пересчитывается в размер дефекта.

Амплитудные методы основаны на определении соотношения амплитуд двух дифрагированных волн или дифрагированной и отраженной волн. По измерениям амплитуд (соотношения амплитуд) судят о форме дефекта.

Используют разные схемы измерения. Наиболее известными являются:

1. Дифракционно-временной (TOFD-) метод.

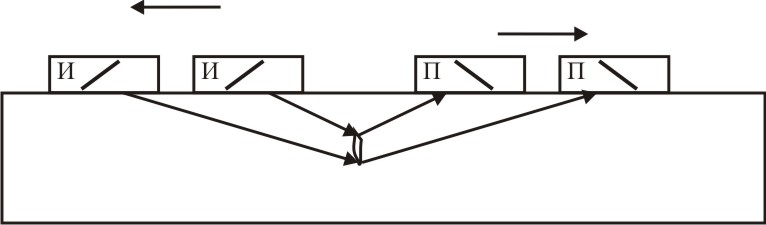

Этот метод (рис. 7.5) предполагает применение двух преобразователей и измерение амплитуд волн одного или разных типов, отраженных или дифрагированных.

Измерение

величины

t

– разности времен прихода сигналов при

озвучивании верхнего и нижнего края

дефекта – позволяет оценить размер

дефекта. Измерение соотношения амплитуд

позволяет оценить остроту кромок, т. е.

форму и потенциальную опасность дефекта.

В связи с этим при измерении по такой

схеме вводят признак K

=

.

.

Рис. 7.5. Схема дифракционно-временного метода

Измерение K позволяет разделять дефекты на несколько классов.

2. Дельта-метод.

Этот

метод (рис. 7.6) предполагает измерение

амплитуд сигналов продольных волн,

трансформированных (рассеянных) на

дефекте, при двух положениях излучателя,

соответствующих озвучиванию прямым

(U1) и отраженным

(U2) лучом: χ =

U1/U2,

![]() = Hд/δ.

= Hд/δ.

Рис. 7.6. Схема дельта-метода

По

результатам измерений находят χ,

![]() ,

а затем для определения формы выявленного

дефекта используют номограмму (рис.

7.7).

,

а затем для определения формы выявленного

дефекта используют номограмму (рис.

7.7).

В последней схеме одним из недостатков является необходимость использования двух преобразователей, причем один из них должен размещаться над дефектом, что не всегда возможно.

3. Ktl-метод.

Этот метод идентификации дефектов базируется на анализе соотношения амплитуд двух сигналов (рис. 7.8):

1) обычный отраженный эхосигнал поперечной волны (Utt);

2) сигнал продольной волны, рассеянной дефектом обратно к излучающему преобразователю, который возник в результате трансформации на дефекте падающей поперечной волны (Utl).

Таким образом, Ktl = Utl/Utt.

Рис. 7.7. Номограмма – идентификатор типа дефектов для дельта-метода

Рис. 7.8. Кtl -метод

Для приема трансформированного сигнала используют дополнительную пьезопластину, расположенную на призме с углом, определяющимся законом Снеллиуса:

sinβ2 = sinβ1·ct2/cl2.

Учет разницы чувствительностей используемого преобразователя по каналам «tt» и «tl» требует нормирования по эталонному отражателю:

Кtlд = Ntlд – (Ntl0 + Ntl).

Здесь величину Ntl, характеризующую влияние разницы состояния поверхностей эталонного образца и детали, определяют экспериментально. Для этого необходимо одними и теми же прибором и преобразователем выявить какие-либо одинаковые отражатели. В качестве такого отражателя может быть использован околошовный двугранный угол, образованный боковой поверхностью (торцом) изделия и донной поверхностью, и двугранный угол в эталонном образце. Такие измерения будут достоверны, если толщина изделия и образца (т. е. глубина расположения двугранного угла) отличаются не более чем на 10 %.

Допустим, Ntl0 определяется по СО-2, тогда для СО-2 дет

NtlСО-2 – Ntlдет = Ntl.

Если такие измерения нереализуемы, принимают Ntl = 6 дБ.