- •Часть 1

- •Оглавление

- •1 Классификация и обзор акустических методов контроля

- •2 Общая схема и анализ акустического тракта методов отражения. Диаграммы и индикатрисы рассеяния дефектов

- •3 Акустический тракт эхоимпульсного метода

- •3.1 Отражение от малого плоского дефекта: расчет амплитуды эхосигнала, влияние параметров дефекта

- •3.2 Обобщенное приближенное выражение для амплитуд эхосигналов. Эхосигналы от отражателей простой геометрической формы (моделей дефектов)

- •Модели отражателей простой геометрической формы

- •3.3 Пространственные и временные огибающие параметров эхосигналов как характеристики индикатрис рассеяния

- •4 Измеряемые характеристики дефектов при эхоимпульсном методе

- •4.1 Измеряемые характеристики дефектов как параметры огибающих амплитуд эхосигналов

- •4.2 Принцип измерения координат отражателей. Угол ввода луча

- •4.3 Случайные и систематические погрешности измерения координат

- •Изменение угла ввода при изменении температуры на 10 °с

- •4.4 Амплитуда эхосигнала и коэффициент выявляемости дефекта

- •Шкала децибел

- •4.5 Эквивалентная площадь дефекта. Методы измерения.

- •4.6 Условные размеры дефектов

- •4.7 Способы измерения условных размеров дефектов

- •5 Основные параметры эхоимпульсного метода

- •5.1 Понятие основных параметров и связь между ними

- •Основные параметры контроля

- •5.2 Длина волны и частота

- •5.3 Эталонирование угла ввода и направленности поля

- •5.4 Понятия чувствительности эхоимпульсного метода

- •5.5 Эталонирование предельной чувствительности

- •5.6 Эталонирование условной и эквивалентной чувствительности

- •5.7 Мертвая зона

- •5.8 Разрешающая способность

- •5.9 Стандартные образцы для эталонирования

- •6 Помехи и шумы при эхоимпульсном методе

- •6.1 Виды и природа шумов и помех

- •6.2 Структурные помехи и способы борьбы с ними

- •7 Способы оценки размеров и конфигурации дефектов

- •7.1 Классификация способов распознавания дефектов

- •7.2 Признаки дефектов, основанные на соотношениях условных размеров. Компактные и протяженные дефекты

- •7.3 Эхозеркальный (тандем-) метод

- •7.4 Оценка размеров и конфигурации дефектов по параметрам дифрагированных сигналов

- •Библиографический список

- •Методы акустического контроля

- •Часть 1

- •190031, СПб., Московский пр., 9.

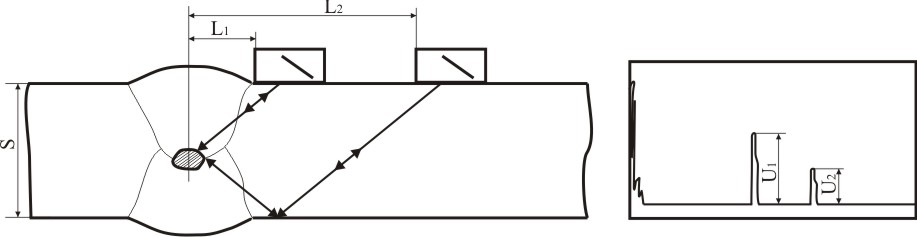

7.3 Эхозеркальный (тандем-) метод

Для реализации эхозеркального метода используют так называемую тандем-схему включения преобразователей, т. е. схему, при которой два соосно расположенных преобразователя работают в режиме «излучение – прием». В основу работы по этой схеме положен анализ индикатрисы рассеяния при озвучивании отражателя с определенных направлений.

Из имеющих место сигналов обычно для анализа выбирают два: эхо-сигнал, отраженный от дефекта, и сигнал, испытавший отражение от дефекта и от донной поверхности. Соотношение между амплитудами этих сигналов называют коэффициентом формы дефекта Kф.

Для

округлого отражателя, залегающего на

глубине Нд (рис. 7.4),

![]() U1/U2

> 1 (U1 –

U2

0 дБ).

U1/U2

> 1 (U1 –

U2

0 дБ).

Рис. 7.4. Тандем-метод. Обнаружение округлого дефекта

Поскольку

плоскостной дефект имеет направленную

индикатрису рассеяния, основная энергия

отражается от него в сторону донной

поверхности, отразившись от которой

принимается вторым преобразователем.

Вследствие этого соотношение сигналов

(U1 – U2)

меняется на противоположное:

![]() U1/U2

1 (U1

– U2

0 дБ).

U1/U2

1 (U1

– U2

0 дБ).

Экспериментально доказано, что разница в коэффициенте формы для объемных и округлых дефектов (разрешающая способность распознавания) составляет 10–15 дБ. К достоинствам этого признака также относятся:

высокая вероятность правильного определения вида дефекта;

конкретность числового значения Kф, что позволяет использовать его в качестве браковочного критерия;

независимость результатов от уровня чувствительности.

Кроме того, с помощью тандем-схемы можно не только оценивать форму дефектов, но и осуществлять поиск дефектов. Теоретические соображения и практический опыт показывают, что выявление плоскостных вертикально ориентированных дефектов с гладкой поверхностью по этой схеме гораздо эффективней, чем по обычным схемам при использовании наклонного совмещенного преобразователя.

Если область, в которой появляются дефекты, известна, для реализации тандем-схемы необходимо просто подобрать преобразователи и рассчитать базу между ними.

Если возможное местоположение дефекта неизвестно, при реализации эхозеркального метода необходимо на стадии поиска дефектов постоянно менять расстояние между преобразователями, озвучивая тем самым разные по глубине области объекта.

В связи с вышеизложенным применение эхозеркального метода эффективно при контроле изделий значительной толщины как на этапе поиска, так и на этапе оценки. Это единственный из методов, который применяется в качестве основной браковочной характеристики (в атомной энергетике).

Наряду с перечисленными достоинствами имеет место ряд недостатков Kф, основными из которых являются:

возможность применения только при значительной толщине, а именно при 40÷60 мм;

неинформативность для плоскостных дефектов с диффузной отражающей поверхностью;

необходимость использования так называемой бинарной системы преобразователей и, как следствие этого, необходимость подбора преобразователей с одинаковыми параметрами, правильного взаиморасположения преобразователей и обеспечения для них акустического контакта;

наличие дополнительных требований к габаритам изделия и размеру преобразователей.

Последнее особенно актуально для дефектов, залегающих около донной поверхности, вблизи которой для тандем-метода существует специфическая мертвая зона.