- •Цель работы

- •2. Краткие сведения из теории

- •Модель а

- •Модель в

- •3. Вопросы для самопроверки

- •4. Задание на подготовку к работе

- •5. Оборудование для выполнения лабораторной работы

- •6. Порядок выполнения работы

- •7. Содержание отчёта

- •Список литературы

- •Исследование магнитостатического поля рассеяния модеЛи дефекТа

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

Кафедра «Методы и приборы неразрушающего контроля»

ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАССЕЯНИЯ МОДЕЛи ДЕФЕКТа

Методические указания

к лабораторной работе № 70

по дисциплине

«Методы и технологии магнитного контроля»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2007

ВВЕДЕНИЕ

Одной из основных задач магнитного неразрушающего контроля (далее – НК) является контроль сплошности (дефектоскопия). Магнитная дефектоскопия осуществляется путем регистрации магнитных полей рассеяния, создаваемых дефектами.

Для успешной и надежной работы магнитных дефектоскопов, основанных на индикации локальных магнитных полей рассеяния от дефектов, необходимо иметь достаточно полную информацию о пространственном распределении магнитных полей как от реальных дефектов (волосовин, трещин, закатов и т.п.), так и от дефектов типа магнитных неоднородностей, обусловленных технологией производства, колебаниями химического состава материала и т. д.

Цель работы

Изучение особенностей пространственного распределения (топографии) магнитных полей рассеяния от моделей дефектов. Приобретение навыков по анализу расчетных зависимостей и результатов эксперимента.

2. Краткие сведения из теории

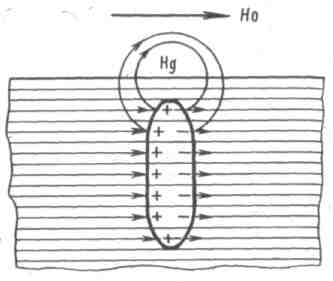

Достаточно полное и физически обоснованное представление об образовании магнитного поля рассеяния вблизи дефекта можно получить расчетно-аналитическим методом [1]. Выводы, полученные этим методом, позволяют правильно представить схему распределения магнитных силовых линий поля рассеяния дефекта внутри намагниченной детали и над ее поверхностью (рис. 1). На рисунке показан контролируемый объект (далее – КО) в виде длинного цилиндрического стержня с одной внешней граничной поверхностью. Предположим, что материал стержня однороден по своим магнитным свойствам и имеет относительную магнитную проницаемость μ1. В однородном внешнем магнитном поле материал стержня приобретает намагниченность J. На некоторой глубине под этой поверхностью находится

Рисунок 1- Схема поляризации стенок дефекта и линии магнитного поля.

внутренний дефект, сжатый в направлении внешнего поля H0. Материал внутри дефекта однороден, относительная магнитная проницаемость равна μ2. При этом, μ2 значительно меньше μ1. Тогда намагниченность J2 материала, заполняющего дефект, будет меньше намагниченности J1 остальных участков стержня. Поэтому часть векторов намагниченности будет обрываться на границе КО - дефект и снова начинаться на границе дефект - КО. Известно, что каждый конец линии намагниченности действует как некоторый положительный магнитный заряд, а каждое ее начало как магнитный заряд противоположного знака. В результате этого границы или стенки дефекта будут поляризованы, положительными и отрицательными магнитными зарядами (смотри рис. 1). Каждый магнитный заряд создает магнитное поле, направленное из него как из центра. Над участком намагниченной детали, в пределах которого находится внутренняя трещина или иной дефект, суммарное поле магнитных зарядов направлено в ту же сторону, что и внешнее поле H0, т.е. усиливает его действие. Суммарное поле магнитных зарядов Hд называется полем р а с с е я н и я д е ф е к т а. Оно имеет сосредоточенный характер с максимальным значением напряженности непосредственно над дефектом.

Магнитные поля рассеяния от различных простейших моделей дефектов исследованы теоретическими методами, аналогичными используемыми в электростатики [2]. Основной результат таких исследований – получение распределения магнитных полей рассеяния в виде функции распределения тангенциальной (касательной) Hx и нормальной Hy составляющих поля рассеяния над КО вблизи дефекта. Начало прямоугольной системы координат помещено посредине раскрытия модели дефекта, ось Х направлена вдоль поверхности КО, ось У – перпендикулярно к ней.

Магнитные методы применяют, в основном, для обнаружения дефектов типа трещин, волосовин, рисок, надиров, закатов и т.п. [3]. Такие дефекты отличаются тем, что у них глубина намного больше ширины (или сравнима с ней). У таких дефектов магнитные заряды распределены в двух измерениях -по длине и глубине. Поле Hд можно уподобить полю "ленточного магнитного диполя", состоящего из двух заряженных пластин (граней, лент) бесконечной или конечной длины, причем расстояние между ними (ширина диполя) и их высота (глубина диполя) в первом приближении совпадают с параметрами действительного дефекта [4].

На рисунке 2 приведены две совершенно различные модели А и В для расчета поля рассеяния Hд трещины конечной глубины. Модель А относится к расчетам поля рассеяния по методу [4], при котором поле ленточного диполя с постоянной магнитной плотностью заряда приравнивают к полю рассеяния щели конечной глубины h и ширины 2b. Полученные уравнения для компонент Hx и Hy имеют вид