- •Содержание обучения

- •Краткое изложение теоретического материала

- •Основные задачи гигиены:

- •Инструкция по технике безопасности при работе с крепкими кислотами и щелочами

- •Инструкция по технике безопасности при работе с электротоком и электроприборами

- •Ориентировочная основа деятельности

- •Набор тестовых заданий для проверки достижения конкретных целей обучения

- •Тб на кафедре”

- •Тактический алгоритм выбора методов исследования, применяемых в гигиене, и определения порядка выполнения уирс

- •Показатели, характеризующие влажность воздуха в помещении

- •Рекомендованные величины показателей температурно-влажностного режима и подвижности воздуха в помещениях

- •Ориентировочная основа деятельности

- •Набор тестовых заданий для проверки достижения конкретных целей обучения

- •Изучения и оценки температурно-влажностного режима помещений.

- •Форма записи результатов определения показателей температурного режима (°с)

- •Максимальное давление водяных паров воздуха помещений

- •Рекомендованные величины показателей температурно-влажностного режима и подвижности воздуха в помещениях

- •Ориентировочная основа деятельности

- •Набор тестовых заданий для проверки достижения конкретных целей обучения

- •Изучения и оценки подвижности воздуха в помещении.

- •Инструкция по определению скорости движения воздуха в закрытом помещении

- •Образец решения ситуационной задачи

- •Определение концентрации со2 в воздухе.

- •Содержание обучения

- •Основная:

- •Дополнительная:

- •Краткое изложение теоретического материала

- •Ориентировочная основа деятельности

- •Краткие методические указания к проведению занятия

- •М етодика гигиенической оценки комплексного влияния микроклимата на организм

- •Методика гигиенической оценки комплексного влияния микроклимата на организм

- •Содержание обучения

- •Краткое изложение теоретического материала

- •Методика расчета и оценки показателей искусственного освещения.

- •Ориентировочная основа деятельности

- •Набор тестовых заданий для проверки достижения конкретных целей обучения

- •Приложение 2

- •Приложение 3

- •Исследования и гигиенической оценки естественного освещения и инсоляционного режима помещений

- •Приложение 4

- •Исследования и гигиенической оценки искусственного освещения помещений

- •Краткое изложение теоретического материала.

- •Электромагнитный состав солнечной радиации

- •Методы исследования интенсивности ультрафиолетового излучения

- •Нарушения здоровья и заболевания, вызванные ультрафиолетовой недостаточностью.

- •Применение искусственных источников уф-излучения в профилактических и лечебных целях

- •Применение для обеззараживания искусственных источников коротковолнового ультрафиолетового излучения.

- •Бактерицидный эффект достигается при плотности потока уф-излучения 1,5 – 6 мкВт/см2 с длиной волны 250 – 270 нм при условии размещения облучаемого объекта на расстоянии не более 2 м от источника.

- •Неблагоприятные последствия избыточного влияния уф-радиации на организм.

- •Ориентировочная основа деятельности

- •Набор тестовых заданий для проверки достижения конкретных целей обучения

- •Краткие методические указания к проведению занятия

- •«Ультрафиолетове излучение и его использование дезинфекции»

- •Алгоритм «гигиеническое значение ультрафиолетового излучения и его использование дезинфекции»

- •Оценка эффективности санации воздушной среды уф излучением

- •Содержание обучения

- •Краткое изложение теоретического материала.

- •Влияние производственной пыли на организм.

- •Гигиеническое нормирование промышленных аэрозолей.

- •Методы определения запыленности воздуха.

- •Классификация пром. Ядов по степени опасности и токсичности (4 класса)

- •Система мер профилактики неблагоприятного воздействия на организм загрязнения воздушной среды.

- •Ориентировочная основа деятельности

- •Технологическая карта практического занятия

- •Граф логической структуры темы: «Методика гигиенической оценки запыленности и химических примесей в воздушной среде»

- •Коэффициенты для приведения объемов воздуха к нормальным условиям.

- •Инструкция к газоопределителю гх-4.

- •Предельно допустимые концентрации аэрозолей в воздухе преимущественно фиброгенного действия

- •Основная:

- •Дополнительная:

- •Теоретические вопросы, на основании которых возможное выполнение целевых видов деятельности:

- •Ориентировочная основа деятельности

- •Краткое изложение теоретического материала.

- •Классификация биоритмов

- •Понятие о десинхронозах. Виды десинхронозов

- •Методика определения различных типов дневных кривых биологических ритмов

- •Физическая культура и основы закаливания.

- •Краткие методические указания к проведению занятия

- •Последовательность определения расчетных биологических ритмов

- •Пример определения расчетных биоритмов человека

- •Определение формы дневной кривой биологических ритмов человека

- •Пример определения формы дневной кривой биологических ритмов человека

- •Определение типа дневной работоспособности человека

- •Пример определения типа суточной (дневной) работоспособности человека

- •Личностный опросник „Методика визначення типу денної працездатності людини о. Остберга у модифікації с.Степанової”

- •Содержание обучения

- •Вопросы к итоговому занятию по разделу «Гигиена и экология»

- •Набор тестовых заданий для проверки достижения конкретных целей обучения

- •Оглавление

Гигиеническое нормирование промышленных аэрозолей.

При гигиеническом нормировании пыли учтен ее химический состав. От химического состава зависит наличие или отсутствие токсического действия пыли на организм.

Способ образования пыли может определять степень ее дисперсности. Более мелкие частицы имеет аэрозоль конденсации, поэтому нормативные величины его концентрации обычно меньше, по сравнению с аэрозолями дезинтеграции.

Фиброгенная пыль нормируется с учетом содержания свободного SiO2, - чем больше SiO2, тем меньше величина предельно допустимой концентрации. Например промышленная пыль с содержанием SiO2 более 70% нормируется (ПДК) 1 мг/м3, рпи содержании двуокиси кремния менее 10% - 4 мг/м3.

С целью гигиенической оценки пыли осуществляется отбор проб воздуха в зоне дыхания работающего, а также, при необходимости, в любой точке рабочей зоны на постоянных и непостоянных рабочих местах.

Методы определения запыленности воздуха.

Выбор метода отбора проб воздуха зависит от агрегатного состояния вещества загрязнителя и чувствительности метода исследований. Выделяют седиментационный и аспирационный методы отбора проб.

Седиментационный способ отбора проб воздуха основан на осаждении аэрозолей под действием силы тяжести. Данный метод не имеет широкого распространения, т.к. не позволяет определять концентрацию вещества в воздухе.

Седиментационно-весовой метод используется в наше время для определения количества пыли, которая оседает на единицу поверхности из атмосферного воздуха вокруг промышленных предприятий, на территорию городов и других населенных пунктов.

Отбор проб осуществляется:

-методом кювет, когда на открытой площадке на 3-4 недели выставляется широкая посуда (седиментатор) с дистиллированной водой;

-методом липких экранов (для сбора радиоактивных аэрозолей), когда дно седиментатора смазывается глицерином;

-методом снеговых проб: отмечается дата первого снегопада, а потом, через 1,5 – 2 месяца вырезается блок снега определенной площади (примером 0,5 м2) до чистого пласта первого снегопада.

Седиментацийно-счетный метод – осаждение пыли на предметное стекло, смазанное глицерином, вазелином или 2 % раствором канадского бальзама в ксилоле из столбика воздуха 10 см с целью определения под микроскопом формы и степени дисперсности пылинок и расчета “пылевой формулы” (процентное соотношение количества пылинок в единице объема воздуха в зависимости от их размера). С этой целью используют также аспирационные методы

Аспирационный способ отбора проб воздуха основан на протягивании воздуха через поглотительные среды, которые способны задерживать вещества, подлежащие определению. Для поглощения парообразных соединений используются специальные поглотительные растворы или сорбенты. Аэрозоли в воздухе улавливаются различными фильтрующими материалами. Аспираторы бывают различных типов (водяной, алектроаспиратор Мигунова, эжекторные апираторы, бытовые пылесосы и др.).

Для улавливания высокодисперсных частиц в воздухе наиболее целесообразно использовать аналитические аэрозольными фильтрами марки АФА. Фильтры АФА изготавлиаются из ткани ФПП (фильтры Петрянова). Ткань ФПП обладает высокой эффективностью фильтрации, малым аэродинамическим сопративлением, не сорбирую влагу. При отборе проб воздуха всегда фиксируетс температура, влажность и атмосферное давление. Объем анализируемого воздуха необходимо приводить к нормальным условиям, выражая результаты при 0оС и давлении 760 мм. рт. ст.

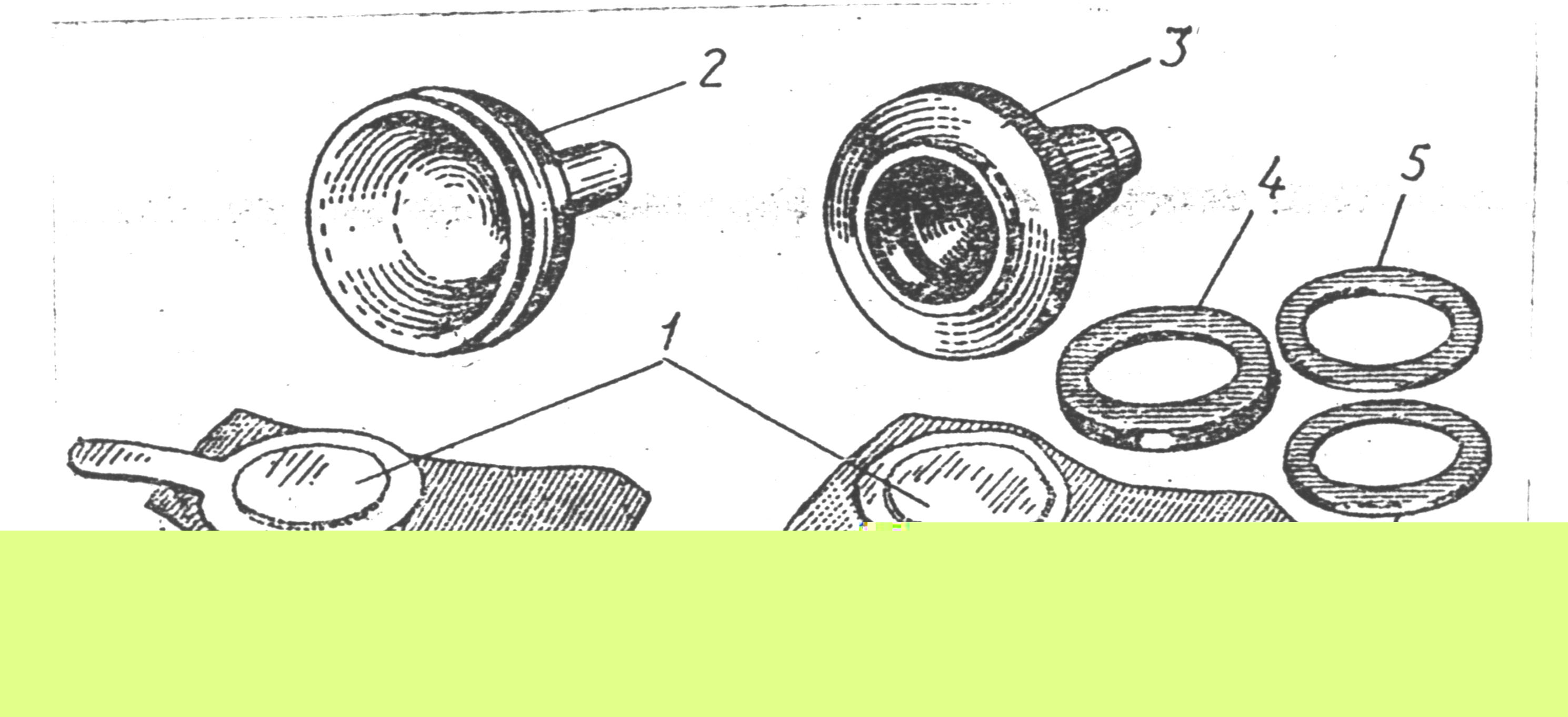

Рис. 1. Кассеты и аллонжи для отбора проб воздуха на фильтры.

1 – фильтр из ткани ФПП; 2 – пластмассовый аллонж с фильтром; 3 – металлический аллонж; 4 – корпус кассеты; 5 – гайка кассеты; 6 – кольцо прокладки.

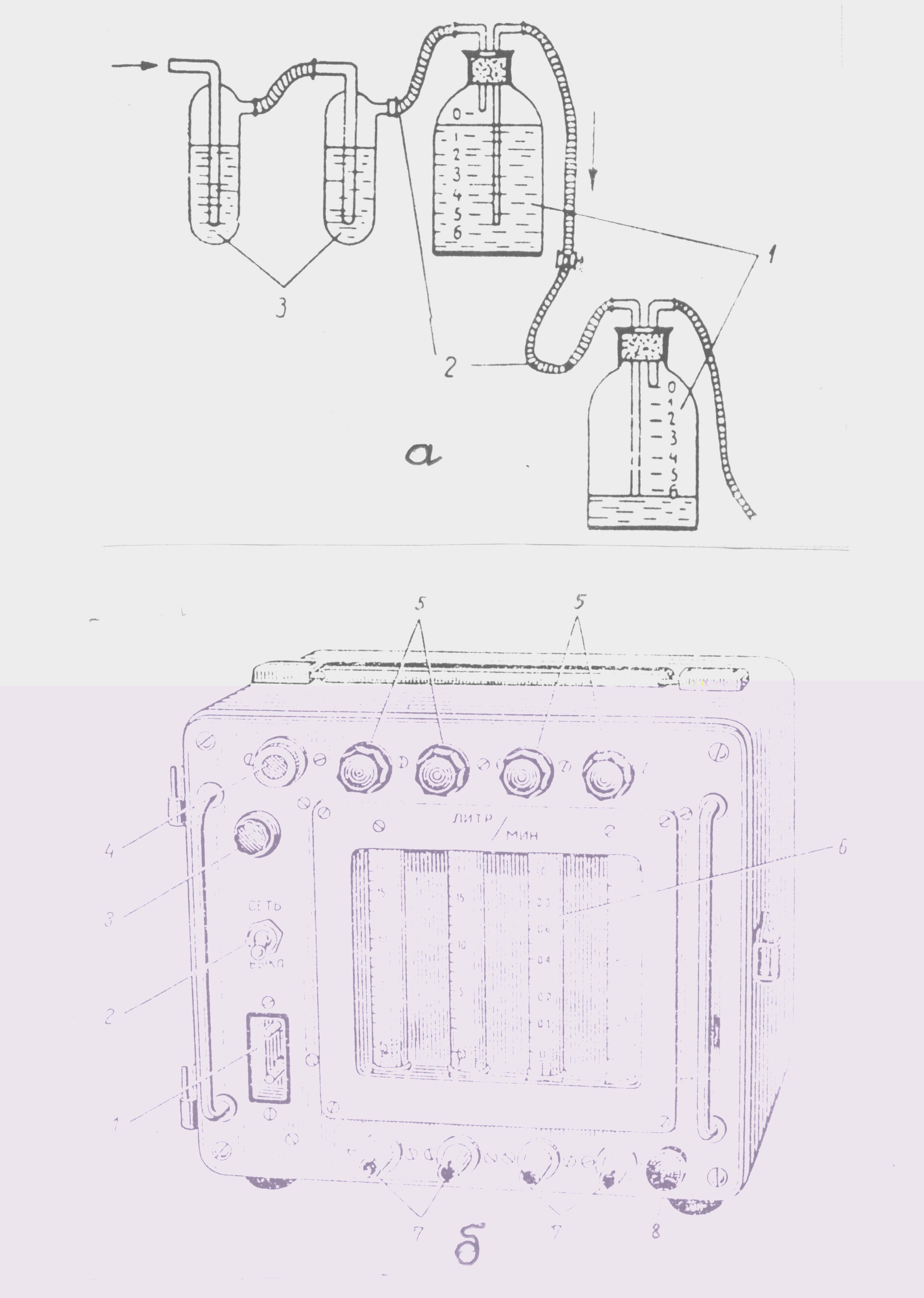

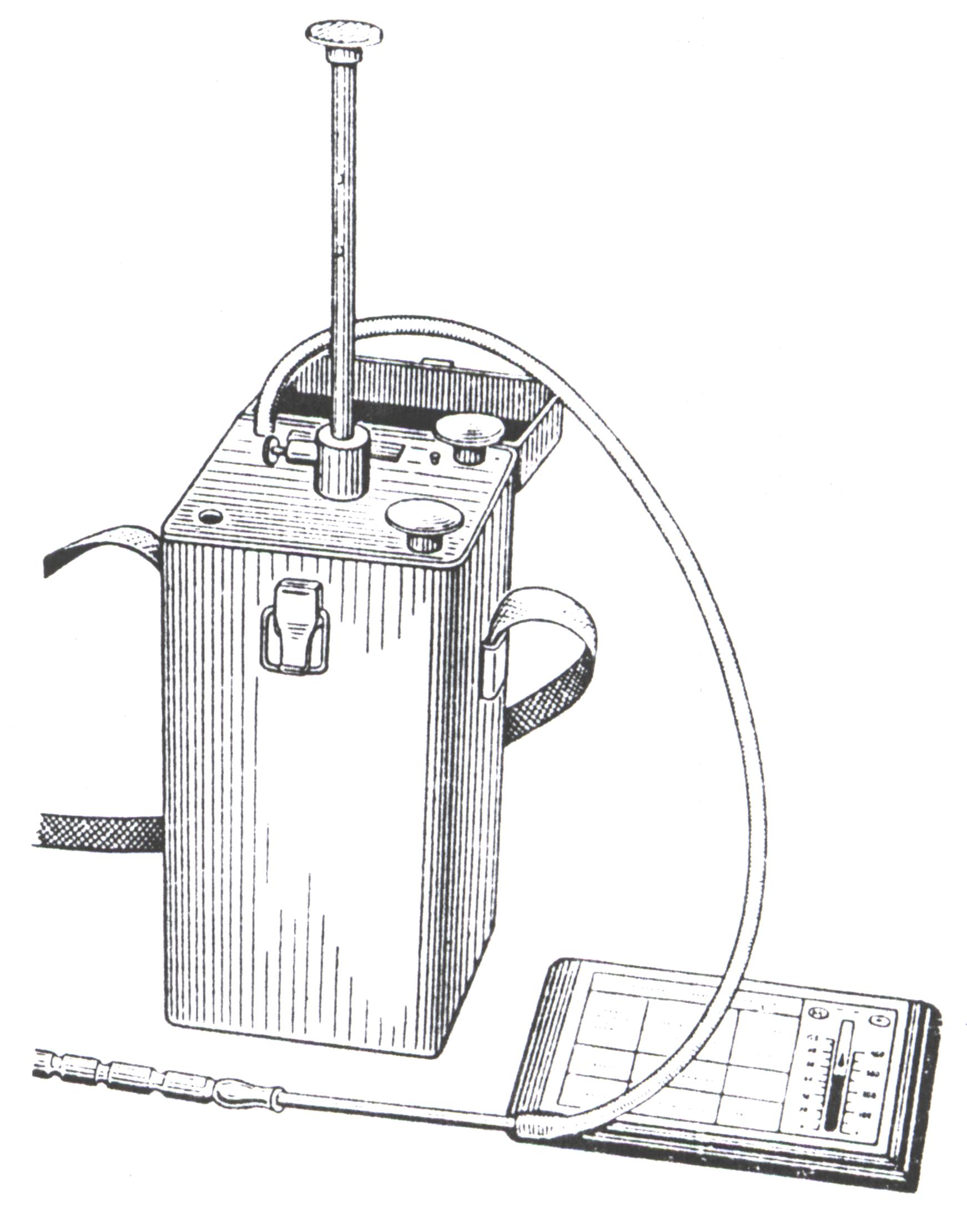

При аспирационном методе отбора проб воздух протягивается с помощью водного аспиратора (рис. 10.1-а), пылесоса, или электроаспиратора (рис. 10.1-б) через соответствующие поглотительные растворы, помещенные в поглотительные приборы различных конструкций.

Рис. 2. а - Водный аспиратор (1), соединенный резиновыми трубками (2) с поглотительными приборами; б - элекроаспиратор „Лиот”

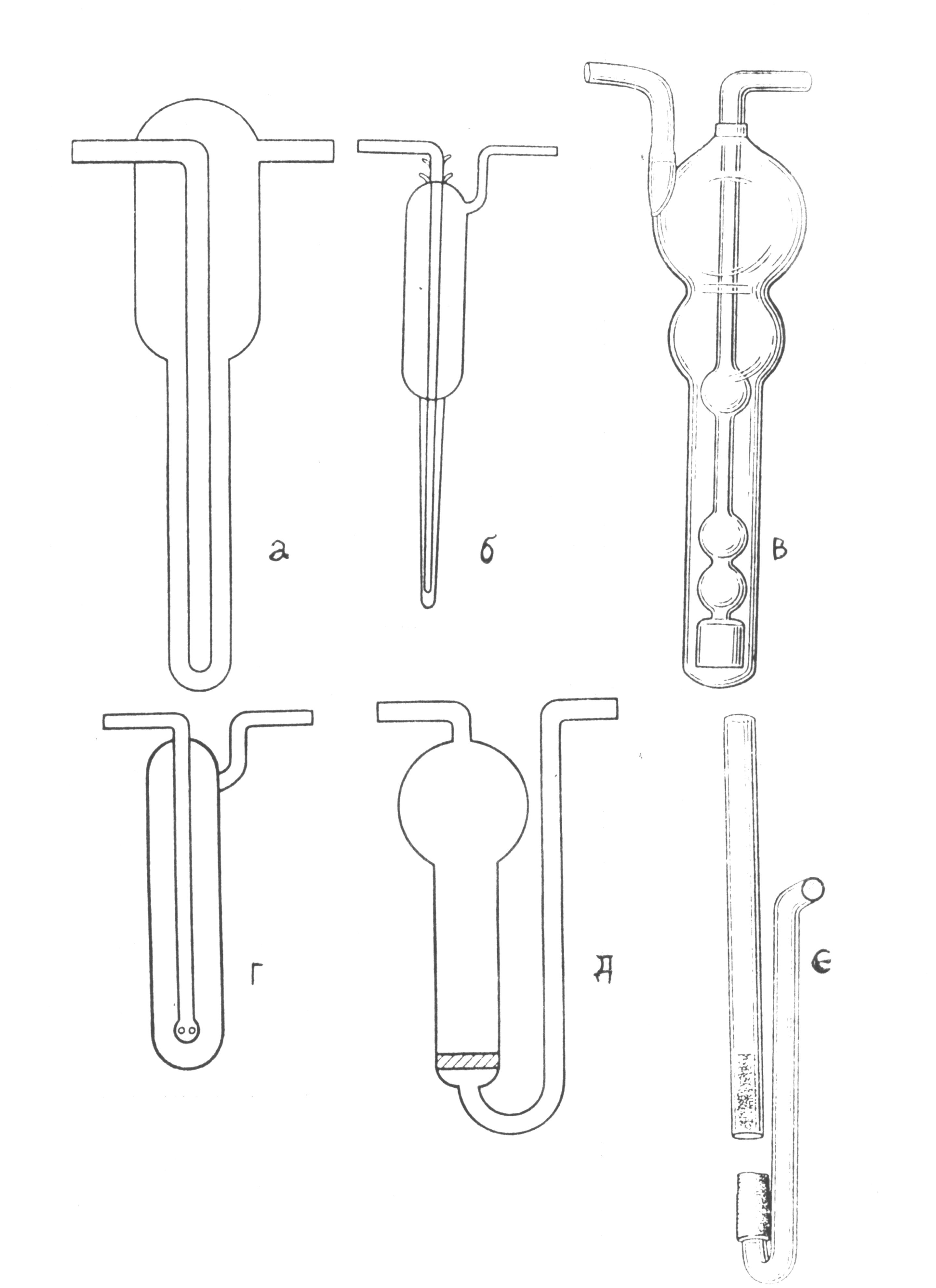

Рис. 3. Поглотительные приборы для отбора проб воздуха на анализ с жидкими растворами: а – Зайцева; б – Полежаева; в – Рихтера; г – Петри; д – с пористой пластинкой; е – с кристаллическим реактивом.

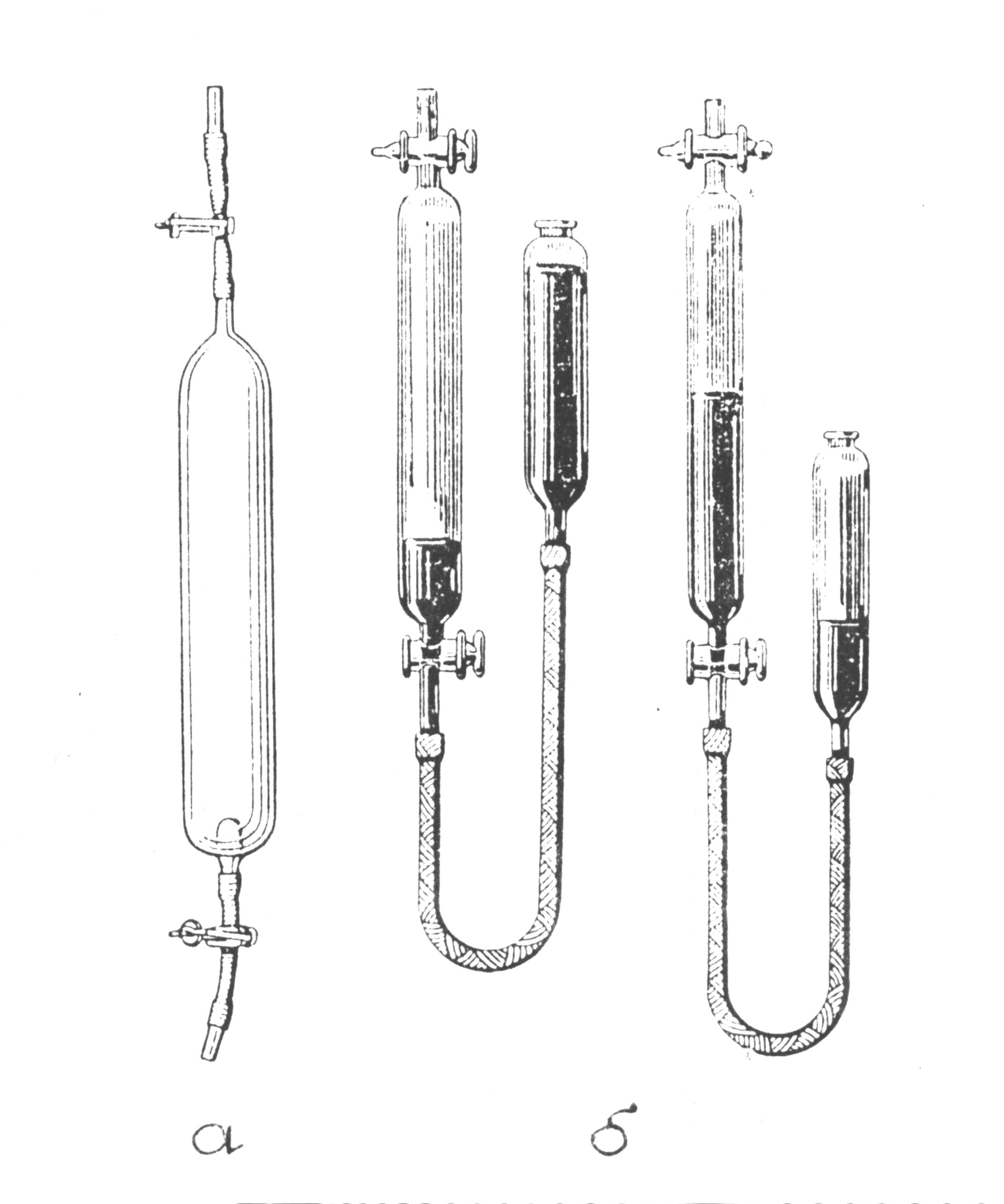

Рис. 4. Отбор проб воздуха в газовые пипетки:

а - путем подсоса или выливания; б - методом сифона.

Рис. 5. Универсальный газоанализатор УГ-2 с колористической линейкой

Классификация вредных химических веществ, влияние на организм.

Различают различные классификации химических веществ, действующих на человека:

1. Неорганические (галоиды, соединения серы, тяжелые металлы …)

2. Органические

3. Элементоорганические