Fiziologia_instinktov_uslovnykh_reflexov_pamyati_sna_motivatsiy_i_emotsiy_5_tema

.docxЕщё пример. Мы слушаем лекцию, в этот момент нам звонят. У нас возникает торможение условного рефлекса. Возникает ориентировочный рефлекс. Если нам звонок не важен, он продолжается, то дальше ориентировочный рефлекс исчезает, мы продолжаем слушать лекцию.

Запредельное охранительное поведение.

В норме такой вид торможения встречается, когда избыточный раздражитель вызывает торможение в коре, а при патологии, когда раздражитель не избыточный, но тонус коры снижен.

Пример, мы в течение трёх дней и ночей постоянно учимся, занимаемся, готовимся к экзамену и остается несколько часов до экзамена мы открываем учебник и засыпаем, ничего не понимаем, о чём речь, потому что интенсивное занятие привело к тому, что информация вызывает торможение (охранительное).

Иногда запредельное охранительное торможение не относят к внешнему торможению, так как мы говорим об избыточности действия условного стимула.

Превентивное охранительное торможение.

Это когда на подпороговый стимул возникает торможение.

Например, если человек чем-то усиленно занят, кто-то заходит в комнату, берёт и выходит, человек даже может не заметить этого.

Этот вид торможения ввёл Симонов. Остальные виды относятся к Павловскому торможению.

Постоянный тормоз.

Если сравнить с гаснущим тормозом, то постоянный тормоз возникает, если при условном рефлексе вдруг возникает не просто ориентировочный рефлекс, а оборонительная реакция или выраженная боль.

Пример, ситуация с собакой. Возникает не просто шум, обычные звуки, а, например, звук взрыва или нападение на эту собаку. В этом случае возникает оборонительный инстинкт и любой условный рефлекс теряется. Или если какая-то боль, пускай даже внутреннего органа - это внешнее торможение, потому что боль не имеет отношения к условному сигналу и тем самым вызывает (всё равно) боль.

Это торможение называют постоянным, потому что вне зависимости от условий, если возникает раздражитель болевой или который несёт оборонительную реакцию, всегда условный рефлекс будет тормозиться.

ВНУТРЕННЕЕ ТОРМОЖЕНИЕ (приобретается в процессе жизни)

Угасательное торможение.

Возникает вследствие отсутствия подкрепления. «Повторение – мать учения». Если не подкреплять слова при изучении иностранного языка, учебный материал, если у той же собаки, у которой условный рефлекс уже выработан, со временем вновь не напоминать, что на свет будет подача пищи, то на свет возникнет торможение, угасательное торможение. Таким образом, угасательное торможение – это возникновение торможения при отсутствии подкрепления.

Запаздывательное торможение.

Возникает при неподкреплении начальной части действия условного раздражителя. То есть, когда не сразу идет подкрепление, а спустя некоторое время, тогда и слюноотделение будет позже; не сразу возникает ответная реакция.

Например, если сравнить поведенческие реакции хищников. Молодой хищник и более опытный. Молодой хищник чувствует запах добычи, то есть условный стимул и сразу начинает атаку, со временем возникают ошибки, то есть, добыча не поймана. И со временем возникает запаздывающее торможение (то есть, хищник чувствует запах, но у него выжидательная позиция, пока добыча не приблизится).

Дифференцировочное торможение.

Это вид внутреннего торможения, который развивается при неподкреплении параметров раздражителя близких к подкрепляемому. Чем-то напоминает переход стадии генерализации в стадию специализации. То есть, если на разные частоты не возникает условный рефлекс, а только на определённый стимул, только на определённую частоту, то это значит, что возникло дифференцировочное торможение.

Дифференцировочное орможение, все эти виды приобретаются. В частности, дифференцировочное торможение – с 4 месяцев жизни, поэтому, если исходить из нервно-психического развития ребёнка, то именно с этого возраста ребёнок различает родных от чужих и узнаёт мать. До 4-х месяцев, если ребенка держать в положении для кормления, то у него возникает условный посасыващий рефлекс. Этот условный рефлекс возникает фактически сразу после рождения, когда мать держит ребёнка в положении для кормления и дальше подаётся пища (грудное молоко). Если ребёнок голодный, его держать в таком же положении, то возникает посасывающий условный рефлекс. До 4 месяцев безразлично. После 4 месяцев уже идёт осознание происходящего за счёт дифференцировочного торможения. Уже, если только мать держит ребёнка (или тот человек, который 4 месяца держал его в положении для кормления) в положении для кормления, то только к нему и возникнет условный рефлекс, а к остальным возникнет дифференцировочное торможение.

Условный тормоз.

Развивается при неподкреплении комбинации двух условных раздражителей, один из которых в отдельности подкрепляется.То есть, представим два раздражителя - свет и звук. Если на свет уже выработан условный рефлекс, а на звук вместе со светом нет, тогда свет вызывает условный рефлекс, а при наличии звука условный рефлекс тормозится. То есть, условный раздражитель вроде бы есть - свет, который вызывает слюноотделение, но, если этот свет подаётся вместе со звуком, слюноотделение тормозится.

Рассматривая виды торможения, условные рефлексы, изучая их, Павлов пришёл к выводу, что при наличии всех равных условии, у одних собак условные рефлексы вырабатываются быстро и быстро исчезают, если их не подкреплять, у других собак – наоборот; то есть, разные комбинации. Он пришёл к выводу, что выработку условных рефлексов, их торможение зависит от силы, уравновешенности и подвижности двух нервных процессов (возбуждения и торможения).

Тем самым, характеризуя торможение и возбуждение по силе, уравновешенности и подвижности, он ввёл понятия типов ВНД как у человека, так и у животных, так как первые опыты были проведены на собаках.

Они соотносятся с типами темперамента по Гиппократу. Но в древние времена Гиппократ заметил характерологические особенности личности людей, разделил их на сангвиников, холериков, флегматиков и меланхоликов, объясняя это тем, что у одних преобладает жидкость – кровь, у других – желчь, чёрная желчь, слизь и так далее (четыре жидкости: кровь, лимфа, черная или желтая желчь).

Только Павлов, изучая типы ВНД, а точнее, понятие типов ВНД, приблизился к именно физиологическим основам психической деятельности характелогических особенностей личности.

Существуют четыре типа ВНД:

1 тип - ЖИВОЙ — сильный (процессы возбуждения и торможения сильные), уравновешенный (сбалансированы процессы возбуждения и торможения, оптимальное соотношение), подвижный (быстрый переход из состояния возбуждения в состояние торможение и наоборот)

2 тип - БЕЗУДЕРЖНЫЙ – сильный, неуравновешенный (преобладает возбуждение над торможением), подвижный

3 тип - СПОКОЙНЫЙ — сильный, уравновешенный, малоподвижный (инертный, то есть процесс перехода торможение в возбуждение и наоборот - характеризуются малой подвижностью)

4 тип - СЛАБЫЙ - процессы возбуждения и торможения слабы, поэтому говорить об уравновешенности и подвижности трудно.

Эти типы ВНД соотносятся с типами темперамента.

Рассмотрим такие психические функции, как память, сон, мотивации и эмоции.

Физиология памяти.

Существует несколько видов.

Психонервная память представляет собой функцию мозга в плане фиксации (запоминать), хранении (помнить) и воспроизведении (вспомнить) информации.

Биологическая роль психонервной памяти:

Прогнозирование предстоящих событий

Планирование действий с преднамеренным избеганием ошибок

Поиск оптимального решения проблемы

Формирование интеллекта личности

Формирование интеллектуального потенциала общества

Научно - технический прогресс (в итоге)

Классификация памяти:

По скорости формирования (отвечает на вопрос: “сколько требуется человеку времени, чтобы он запомнил, то есть зафиксировал информацию?”)

сверхбыстрая

кратковременная (человек быстро запоминает)

долговременная

По длительности проявления (по длительности хранения, то есть отвечает на вопрос: “как долго человек помнит и потом сможет вспомнить?”)

иконическая (сенсорная) - до 150-200 мс. С этой памятью мы сталкиваемся часто, но не обращаем на это внимание. Например, посмотрели на солнце, закрыли глаза, а свет еще остается. Или эффект 24 кадров: 1-ый кадр оставляет после себя иконическую память, идет накладывание, мы промежутки между кадрами не видим.

краткосрочная (оперативная) - до 72 часов. То есть, если информация забывается через 72 часа, то такая память называется краткосрочной.

долгосрочная - месяцы, годы. Если мы помним информацию более 72 часов, сможем воспроизвести, помним всю жизнь, то это долгосрочная память.

Не путаем данные понятия, можно иметь кратковременную и долгосрочную память в то же время, то есть быстро запоминать и долго хранить.

По форме проявления (в зависимости от того, что мы запоминаем)

чувственно - образная (на базе 1-ой сигнальной системы). Когда мы запоминаем запахи, образы, территорию какую-то и так далее.

логически - смысловая (на базе 2-ой сигнальной системы). Это всё, что связано с речью, то, что мы читаем, запоминаем и помним: поэзии, поэмы, стихотворения и так далее.

Существует несколько теорий памяти. В зависимости от того, какая это память.

Теория психонервной памяти, например, краткосрочной. В основе краткосрочной памяти лежит реверберация возбуждения по нейронный сетям, а именно в кольцах Лоренто Де Но постоянно циркулирует возбуждение и в итоге информация запоминается в течение 72 часов. Если мы говорим о сенсорной памяти, то в её основе лежит посттетаническая потенциация, то есть тренировка синапсов. После предварительных подпороговых стимулов синаптические контакты облегчаются, что лежит в основе не только сенсорной памяти, является основой и для краткосрочной, и в последующем для долгосрочной памяти.

В

долгосрочную

память

входят

несколько теорий:

1)

Мембранно-синаптическая

- объясняется

следующими

фактами. Например, с морфологической

точки зрения, когда человек длительно

повторяет информацию, на

дендритах образуются шипики. Они

усиливают синаптические контакты и

облегчают их. Тогда,

с одной стороны,

реверберация будет дольше,

с другой стороны,

информация будет лучше запоминаться и

воспроизводиться.

Кроме того,

рассматривая данную теорию,

надо указать

на усиление длительности воздействия

различных медиаторов.

Например,

ацетилхолина (считается,

что он обеспечивает

формирование

памяти на основе положительных эмоций)

или норадреналина (память формируется

на основе отрицательных эмоций

(на основе облегчения синаптических

передач в адренергических синапсах в

структурах лимбической системы)).

2)

Нейропептидная

теория

с

активацией генома клетки -

суть состоит в том, что происходит

усиление биохимических и электрофизиологических

процессов в клетке

при повторении информации, что активирует

динамическое изменение генома нейрона,

а это приводит к перестройке кода РНК,

что усиливает

синтез адекватных для данной ситуации

информационных молекул, например С-100

(эс сто)

Кроме

того, эта

теория сочетается с мембранно-синаптической,

потому что нейропептидная подразумевает

синтез пептидных гормонов, например,

пептидов-спутников,

которые облегчают взаимодействия

рецептора с медиатором,

то есть оказывают реактогенное

действие. Например,

вазоинтестинальный

полипептид увеличивает сродство к

рецепторам

к ацетилхолину в 10 000 раз

3)

Нейроглиальная

теория

–

подразумевает синтез белков за счёт

активации генома клетки (и

так далее) в

Шванновских клетках

(олигодендроцитах). То есть, имеется в

виду роль нейроглии и усиление

синтеза миелиновой оболочки для

формирования памяти)

4) Иммунохимическая

теория -

подразумевает то, что на стадии

циркуляции, то есть

реверберации возбуждения,

усиливается синтез белков-антигенов

на пресинаптической мембране, а когда

воспроизводится информация,

то

синтезируются антитела,

формируется

память.

Хотя

мы говорили о роле памяти. Но имеется и

роль забывания, потому что память, как

острый нож, может очень больно ранить.

В основе

забывания лежат процессы торможения.

В частности, угасательное торможение,

когда без подкрепления условный стимул

теряет своё значение. Но бывает так, что

за счёт памяти, длительно сохраняется

эмоциональная окраска событий, имеющих

отрицательный характер, что приводит

к развитию депрессивных расстройств,

расстройств психосоматического

характера. Поэтому то, что нам дана эта

роль (в качестве

забывания),

- это

профилактика психосоматических

заболеваний,

профилактика депрессивных расстройств.

2)

Нейропептидная

теория

с

активацией генома клетки -

суть состоит в том, что происходит

усиление биохимических и электрофизиологических

процессов в клетке

при повторении информации, что активирует

динамическое изменение генома нейрона,

а это приводит к перестройке кода РНК,

что усиливает

синтез адекватных для данной ситуации

информационных молекул, например С-100

(эс сто)

Кроме

того, эта

теория сочетается с мембранно-синаптической,

потому что нейропептидная подразумевает

синтез пептидных гормонов, например,

пептидов-спутников,

которые облегчают взаимодействия

рецептора с медиатором,

то есть оказывают реактогенное

действие. Например,

вазоинтестинальный

полипептид увеличивает сродство к

рецепторам

к ацетилхолину в 10 000 раз

3)

Нейроглиальная

теория

–

подразумевает синтез белков за счёт

активации генома клетки (и

так далее) в

Шванновских клетках

(олигодендроцитах). То есть, имеется в

виду роль нейроглии и усиление

синтеза миелиновой оболочки для

формирования памяти)

4) Иммунохимическая

теория -

подразумевает то, что на стадии

циркуляции, то есть

реверберации возбуждения,

усиливается синтез белков-антигенов

на пресинаптической мембране, а когда

воспроизводится информация,

то

синтезируются антитела,

формируется

память.

Хотя

мы говорили о роле памяти. Но имеется и

роль забывания, потому что память, как

острый нож, может очень больно ранить.

В основе

забывания лежат процессы торможения.

В частности, угасательное торможение,

когда без подкрепления условный стимул

теряет своё значение. Но бывает так, что

за счёт памяти, длительно сохраняется

эмоциональная окраска событий, имеющих

отрицательный характер, что приводит

к развитию депрессивных расстройств,

расстройств психосоматического

характера. Поэтому то, что нам дана эта

роль (в качестве

забывания),

- это

профилактика психосоматических

заболеваний,

профилактика депрессивных расстройств.

Сон – это физиологическое состояние, которое характеризуется потерей активных психических связей с окружающей средой. Треть жизни мы бодрствуем, а две трети – спим.

Физиологическая роль сна. 1) Приспособление организма к естественным циклам среды обитания; 2) Восстановление психических затрат; 3) Фильтрация, отбор и упорядочение информации о событиях истекшего периода бодрствования.

Сон способствует формированию памяти, консолидации информации.

Существуют стадии сна, в зависимости от преобладания тех или иных ритмов электроэнцефалограммы.

Фазы физиологического сна:

1) Ортодоксальная фаза (медленноволновый сон) занимает около 70% от общей длительности сна, здесь преобладает дельта-ритм (низкочастотный, высокоамплитудный)

2) Парадоксальный (быстроволновый сон) занимает 20%, характеризуется: быстрыми движениями глазных яблок, увеличением ЧСС, увеличением частоты дыхания и проявляется ритмом, характерным для бодрствования, хотя активных взаимодействий с окружающей средой нет.

3) Переходные фазы.

Сновидения - небывалая комбинация бывалых впечатлений (И.М. Сеченов).

Теории сна. Существует несколько теорий, но основополагающими с физиологической точки зрения являются первые три:

1. Кортикальная теория Рожанского, основоположника нашей кафедры - о том, что сон является итогом развитого торможения коры. Сон – активный процесс.

2. Корково-подкорковая теория Анохина - ретикулярная формация продолговатого мозга снижает тонус коры, ретикулярная формация среднего мозга повышает тонус коры. Поэтому, когда снижается активность РФ среднего мозга, то тонус коры снижается, возникает сон. То есть, когда мы говорим о корково-подкорковых взаимоотношениях, речь идёт о взаимоотношении РФ продолговатого мозга, среднего мозга и неокортекса.

3. Теория центра сна (Гесс, Экономо).

4. Энергетическая теория сна. Больше не объясняет, а указывает, для чего необходим сон, как вариант энергосберегающнго инстинкта.

5. Токсическая теория - накопление гипнотоксинов в период бодрствования приводит к развитию сна.

6. Химическая теория - синтез пептидов дельта сна.

7. Иммунная теория Крюгера - формирование иммунокомпетентных комплексов.

8. Информационная теория - упорядочение информации.

И энергетическая, и информационная теории не столько объясняют формирование сна, сколько свидетельствуют о значении сна.

Исходя из корково-подкорковой теории, существуют нейрофизиологические основы наркотического сна, в частности, это фармакологическая блокада синапсов ретикулярной формации ствола мозга (именно между нейронами среднего мозга). Но не исключается влияние следствия наркоза на корковые нейроны.

Мотивация.

Мотивация – это субъективное отражение мозгом актуальной потребности организма. Физиологическая роль мотиваций – побуждение к удовлетворению возникшей потребности. То есть, побуждение совершать поведенческие реакции, чтобы удовлетворить эти потребности. Например, голод, жажда и другие мотивации побуждают нас к добыче пищи.

В зависимости от того, где формируются и какие мотивации, например, голод, жажда – это биологические, социальные, личностные мотивации. Например, удачная сдача экзамена – это личностная мотивация и социальная тоже. Считается, что социально-личностные могут преобладать над биологическими. Например, человек, рискуя жизнью, может спасти другого человека или отдать жизнь за Родину.

По происхождению: Эндогенные (пищевые, половые) Экзогенные (климато-географические мотивации)

По соотношению с сознанием: Неосознанные (сделали, а потом подумали или в состоянии аффекта) Осознанные (подумали, а потом совершили действие)

Эмоция. Эмоция – это субъективная оценка окружающей действительности, величины потребности организма и степени её удовлетворения. С одной стороны, это субъективное отражение потребности, но ( в отличие от мотивации) ещё важна степень удовлетворения. Эмоции необходимы, чтобы понять, удовлетворена ли потребность.

Биологическое значение эмоции: 1. Сигнальное значение – сигнализирует о том, достигли мы результата или нет, санкционирует поведенческую реакцию. То есть, если результат не достигнут, возникает отрицательная эмоция, мы больше не должны, по идеи, совершать эту поведенческую реакцию. Наоборот, если положительная эмоция, то совершаем. 2. Регуляторное значение. 3. Средство общения. 4. Формирование долгосрочной памяти. Да, эмоциональная окраска событий сразу, быстрее запечатляется в памяти, долго хранится. 5. Формирование уровня здоровья и темпов выздоровления. Ещё знаменитый психиатр, психолог, физиолог Бехтерев говорил, что если после разговора с врачом пациенту не становится легче, то это не врач. Конечно, не только слово лечит, но тем не менее, формирование уровня здоровья и темпов выздоровления за счёт именно формирований у пациентов положительной эмоциональной окраски, помогает врачам достичь лучшего результата.

Классификация эмоций: В зависимости от того, какие мотивации удовлетворяются, если биологические, то это низшие эмоции, если социальные и личностные, то возникают высшие эмоции.

По форме активности: стенические и астенические. Например, гнев, ярость, радость – это стенические эмоции. Астенические: тоска, грусть, страх. При стенических эмоциях в организме происходит мобилизация ресурсов, повышается давление, активируются соматические функции. При астенических - этот вариант, когда говорят, что у человека опускаются руки, то есть, снижение соматических реакций. Эти эмоции могут нести худший характер, в плане адаптации.

По биологическому качеству: отрицательные и положительные.

Все эмоции формируются в кругах лимбической системы.

Существуют компоненты эмоций: соматический (если не у животных, то у человека подвергается контролю, мы можем подавить соматический компонент, не показать гнев, ярость или радость, но если это делалось длительно, возникает нестыковка между висцеральным и соматическим компонентами, потому что висцеральный возникает для того, чтобы обеспечить соматический компонент) и висцеральный ( не подвергается произвольному контролю).

Если м ы подавляем, работает висцеральный впустую, что приводит к развитию психосоматических заболеваний, таких как артериальная гипертензия, язвенная болезнь желудка и так далее.

Теории формирования эмоций.

Информационная теория Симонова: эмоции формируются в зависимости от соответствия необходимой информации с существующей (если необходимая информация преобладает над существующей, то возникает отрицательная эмоция, если существующая преобладает - положительная). Например, к зачёту надо выучить 20 вопросов. Студент выучил 5 вопросов, поэтому возникнет отрицательная эмоция. Или… Надо было выучить 20, а студент выучил 25, тогда – положительная эмоция. Но в этой формуле не учитывается, когда нужно было выучить 20, студент выучил 20. То есть, когда необходимая соответствует существующей. Поэтому не всегда применяется.

Физиологическая теория Косицкого (более расширенный вариант): учитывается необходимая информация, но ещё время и энергия. В этих формулах, П – это потребность, Ц – это цель. Без мотивации мы не можем охарактеризовать в этих формулах эмоции. Если необходимые время, энергия и информация преобладают над существующими, то возникнет отрицательная эмоция, наоборот – положительная эмоция.

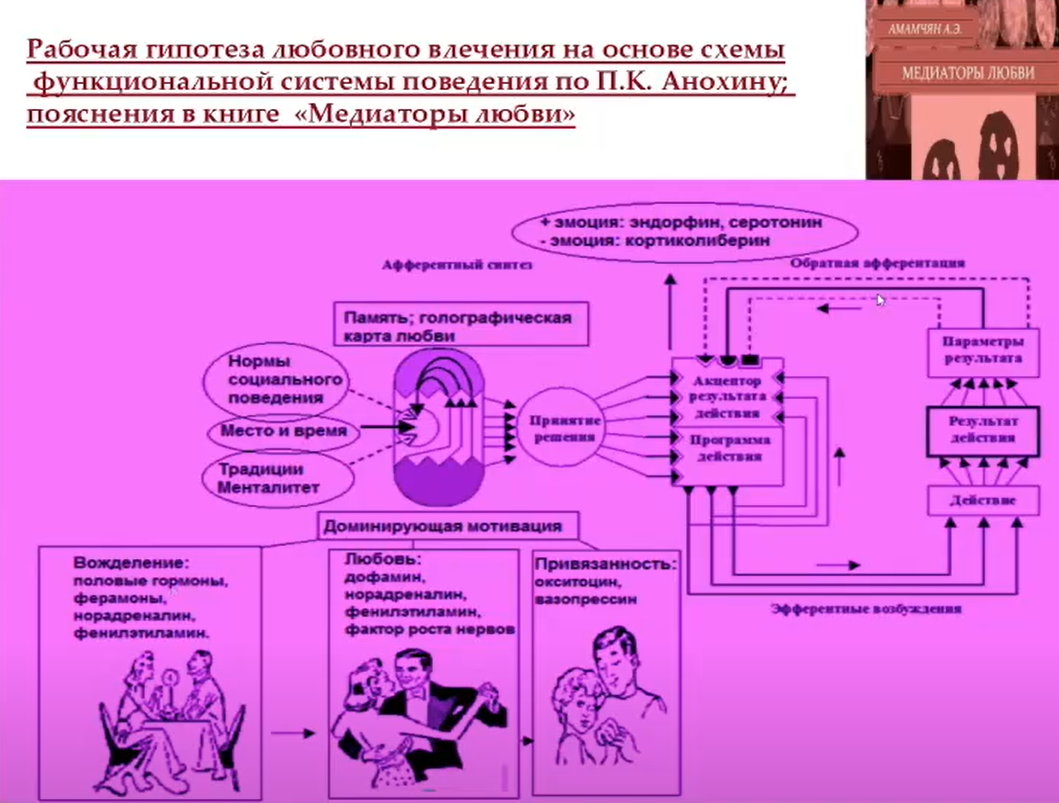

Биологическая теория Анохина – основополагающая - на основе функциональной системы. Любая поведенческая реакция формируется на основе мотивации, то есть побуждает нас к действию. Дальше мы обращаемся к памяти, находим ответ на вопрос, что нам необходимо сделать, чтобы удовлетворить данную потребность. Например, человек испытывает голод, возникает мотивация, дальше обращается к памяти, вспоминает, какие поведенческие реакции совершал, чтобы удовлетворить это чувство. Отвечает на вопрос, когда это нужно сделать, то есть обстановочная афферентация. Принятие решения, формируется план действий, параллельно формируется акцептор результата действия, то есть прогноз человека. Речь о том, что если человек совершит определённые действия (выйдет из дома, приблизится к магазину, купит продукт, окажется дома, удовлетворит чувство голода). Это акцептор результата действия. Дальше человек совершает это действие, получает результат. Но человек подходит к магазину, его туда не пускают по понятным или непонятным причинам (или магазин закрыт). Прогноз не соответствует полученному результату. За счёт обратной афферентации сопоставляется полученный результат с прогнозом. Тогда обращаемся к памяти. Поиск других путей удовлетворения мотивации. В этот момент возникает отрицательная эмоция. Чем дольше человек столкнётся с этим (с закрытыми магазинами и так далее), чем дольше человек будет испытывать чувство голода и неудовлетворения, тем лучше запомнит, дольше будет хранить в памяти, как долго искал магазин. А если чувство голода удовлетворит сразу, то особой выраженной эмоции не возникнет, потому что есть соответствие, нет обращения к памяти, функциональная система теряет своё значение, человек может забыть эту ситуацию. Точно так, когда студент прогнозировал хотя бы сдать экзамен, а ответил отлично и получил 5, то он запомнит это на всю жизнь. Студент может не запомнить, если ожидал получить 5 и получил 5.

На основе биологической теории формирования эмоций можно объяснить многие поведенческие реакции, в частности, в монографии Ашота Эдуардовича «Медиаторы любви». Постарался с учётом функциональной системы поведенческой реакции по Анохину. Привёл рабочую гипотезу любовного влечения. Кого интересует, можно проанализировать эту схему функциональной системы.