Воспалительные заболевания тканей

.pdf

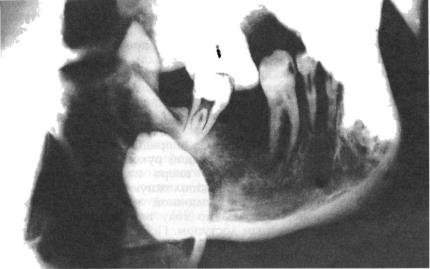

Рис. 118. Камень начального отдела протока поднижнечелюстной слюнной желе зы (рентгенограмма).

В сомнительных случаях (малоконтрастный, некристаллизированный, мягкий камень) производят сиалографию йодолиполом. На рентгенограмме выявляется дефект наполнения, соответ ствующий форме камня и его локализации. В последние годы в сложных для диагностики случаях применяется компью терная томография.

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н а я д и а г н о с т и к а . Калькулезный сиаладенит следует дифференцировать от хронического парен химатозного сиаладенита, лимфаденита, метастазов злокачест венных опухолей в поднижнечелюстные лимфатические узлы, новообразований слюнных желез.

Отличие калькулезного сиаладенита от хронического парен химатозного сиаладенита проявляется в увеличении железы и появлении слюнных колик во время приема пищи, обнаружение на рентгенограмме слюнного камня в протоке или паренхиме железы. Калькулезный сиаладенит с локализацией камня в под нижнечелюстной железе отличается от метастазов злокачествен ных опухолей и первичной опухоли железы наличием слюнных колик и увеличением железы при приеме пищи. Для первичных опухолей слюнной железы характерен продолжительный рост, отсутствует период обострения.

Л е ч е н и е . При расположении камня в главном протоке под нижнечелюстной слюнной железы его удаляют при помощи вну-

231

триротового разреза под проводниковой анестезией язычного нерва. Проток вместе с мягкими тканями прошивают лигатурой позади расположения камня. Затем по введенному в проток зон ду рассекают слизистую оболочку рта и проток. Камень извле кают хирургической ложкой или гладилкой. Проток промывают антисептическим раствором (фурацилин, риванол). Рану не зашивают, в ней оставляют узкую полоску из резиновой перчат ки, которую укрепляют швом к прилегающим участкам слизис той оболочки. При расположении камня в верхнем отделе желе зы или у места выхода из нее протока операцию можно сделать также внутриротовым путем. Успех операции во многом зависит от помощи ассистента, который одной рукой давит на поднижнежнечелюстную железу снизу вверх и вперед, а другой отводит шпателем язык в противоположную сторону. Удаление одиночного камня околоушной слюнной железы производят с помощью внеротового разреза по ходу ветвей лицевого нерва или предушно-зачелюстным доступом. После удаления слюнных камней назначается жидкая пища, раствор пилокарпина, физио терапия: э.п. УВЧ, инфракрасный лазер. Наличие нескольких мелких камней в поднижнечелюстной железе, рубцовые измене ния окружающих железу тканей, а также частые рецидивы за болевания являются показанием к экстирпации поднижнечелю стной слюнной железы.

В последние годы появились исследования по использованию литотрипсии для размельчения слюнных камней. Данные кли нико-рентгенологических исследований В. Н. Матиной, М. М. Со ловьева, А. А, Кораго (1999) свидетельствуют о возможности использования литотрипсии при слюннокаменной болезни. Од нако для сглаживания осколков камней авторы рекомендуют по сле литотрипсии вводить в протоки 5% раствор трилона Б, кото рый облегчает их самопроизвольное выведение.

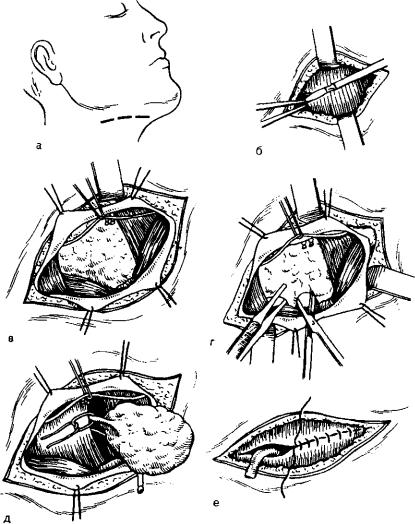

Техника удаления поднижнечелюстной слюнной железы

Больной лежит на спине, под плечи подкладывается валик, го лова запрокинута назад и повернута в противоположную сторо ну. Операцию проводят под общим обезболиванием. Разрез на чинают от переднего края грудино-ключично-сосцевидной мыш цы на 2 см ниже угла нижней челюсти и далее продолжают кпе реди по направлению к середине подбородка. Длина разреза 6— 7 см. Рассекают кожу, подкожную клетчатку, поверхностную фасцию и подкожную мышцу шеи. Затем вскрывают передний листок собственной фасции шеи, капсулу поднижне челюстной слюнной железы. Выделяют железу по возможности тупым путем, препаровку ведут в одном слое. В области наруж ной поверхности слюнной железы обнаруживают лицевую вену,

232

а в области задненаружного ее полюса с внутренней сторо ны — лицевую артерию. Кровеносные сосуды отделяют от желе зы, отводят в сторону или перевязывают, и пересекают выше и ниже слюнной железы. Лигируют и пересекают также по краю нижней челюсти подподбородочную артерию. После этого нахо дят и выделяют выводной проток, проверяют, не находится ли там камень, который мог сместиться во время операции, затем перевязывают проток двумя шелковыми лигатурами, между ко торыми его рассекают. Перевязанные культи протока смазыва ют йодной настойкой. При выделении железы, особенно если имеются рубцовые сращения с капсулой, следует соблюдать ос торожность, чтобы не повредить язычный и подъязычный нер вы, проходящие соответственно в верхнем и нижнем отделах поднижнечелюстного треугольника. Послойно наклады вают швы. В заднем отделе раны оставляют узкую полоску из резиновой перчатки (рис. 119).

Свищи слюнных желез

С в и щ и с л ю н н ы х ж е л е з образуются в результате трав мы, оперативных вмешательств на лице и в полости рта (удале ние опухолей околоушной слюнной железы, остеотомия ветви нижней челюсти при прогении по Костечка, вскрытие флегмон щечной, околоушной и позадичелюстной областей). Наиболее ча сто повреждается околоушная слюнная железа. В зависимости от локализации свищи могут исходить из паренхимы железы или протоков. При огнестрельной травме чаще повреждается парен хима железы (75%). Образующиеся свищи определяются по вы делению слюны из точечного отверстия. Стойкие слюнные сви щи возникают также при ранении главного или крупных прото ков и делятся на полные и неполные. Кожа в области свищей мацерируется.

Свищи и железы исследуют посредством сиалографии, зон дирования, введения окрашенных препаратов. Устанавливают полный или неполный свищ, его связь с железой.

Недавно образовавшиеся свищи из паренхимы железы, а так же неполные свищи протоков устраняют консервативными сред ствами: назначают 6—8 капель 0,1% раствора атропина сульфата 3 раза в сутки или настойку белладонны за 30 минут до еды, про изводят диатермокоагуляцию или вводят в свищ несколько ка пель 5% йодной настойки. Слюноотделение из свища устраняют также рентгенотерапией, при которой погашается функция слюнной железы.

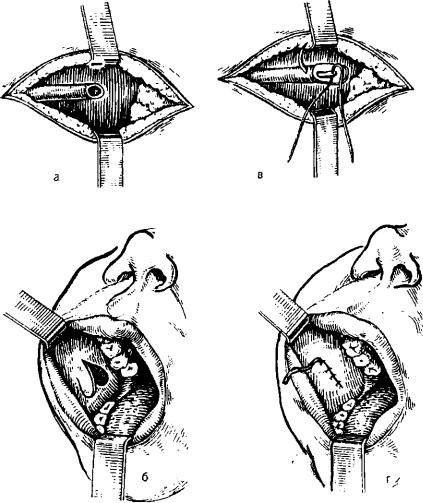

Неэффективность консервативной терапии является пока занием к оперативному вмешательству (рис. 120). Неполные сви щи главного протока и паренхимы железы устраняют путем со-

233

Рис. 119. Экстирпация поднижнечелюстной слюнной железы (схема): а — кож ный разрез; б — рассечение подкожной мышцы шеи; в — лигирование лицевых кровеносных сосудов; г — выделение железы; д — перевязка и пересечение вы водного протока; е — послойное ушивание раны.

234

Рис. 120. Пластическое восстановление выводного протока околоушной слюнной железы по Г. А. Васильеву.

а — дистальная часть протока околоушной слюнной железы выделена из рубцовой ткани; б — на внутренней поверхности щеки сформирован языкообразный лоскут; в — лоскут со слизистой оболочки проведен через толщу щеки и подшит к протоку; г — наложены швы на рану в области слизистой оболочки щеки с ос тавлением дренажа в переднем отделе раны.

235

здания механического препятствия для оттока слюны из свища. По способу К. П. Сапожкова после иссечения свища накладыва ют на фасцию железы кисетный шов, а затем швы на кожу. В этих случаях эффективно перемещение треугольных лоскутов по А. А. Лимбергу.

Полные свищи главного протока устраняют путем выделения из рубцевой ткани периферической части протока с последую щим его проведением через толщу щеки в полость рта по спо собу Г. А. Васильева. Условие для оттока слюны создается также при введении со стороны полости рта в периферическую часть протока полиэтиленовой трубочки.

Литература Основная: 1: 315—322; 2: 246—249; 3: 242—247, 250—254; 4: 348— 358; 5: 95—101.

Дополнительная: 5: 172—174.

Тема № 4

ОСЛОЖНЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТКАНЕЙ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ И ШЕИ. СЕПСИС. МЕДИАСТИНИТ.

Продолжительность практического занятия: 180 минут.

Цель обучения: Изучить причины возникновения одонтогенного сепсиса и контактного одонтогенного медиастинита. Освоить клинику сепсиса, септического шока, медиастинита, оказание не отложной помощи при этих заболеваниях.

Вопросы, знание которых необходимо для изучения данной те мы:

1 Этиология и патогенез острых воспалительных одонтогенных заболеваний.

2.Классификация сепсиса.

3.Топография клетчаточных пространств лица и шеи.

4.Пути распространения одонтогенной инфекции по протяже нию.

5.Основные принципы лечения острых заболеваний тканей че люстно-лицевой области и шеи.

Вопросы, подлежащие изучению:

1. Предрасполагающие факторы возникновения одонтогенного сепсиса.

2.Основные клинические проявления одонтогенного сепсиса.

3.Дифференциальная диагностики одонтогенного сепсиса.

4.Клинические проявления септического шока.

5.Основные принципы лечения одонтогенного сепсиса и септи ческого шока.

6.Пути распространения одонтогенной инфекции в средосте ние.

7.Клинические проявления контактного одонтогенного медиас тинита.

8.Диагностика и дифференциальная диагностика одонтогенно го медиастинита.

9.Значение рентгенологических методов обследования при по дозрении на одонтогенный медиастинит.

10.Основные принципы лечения одонтогенного медиастинита.

11.Профилактика медиастинита у больных с флегмонами лица и шеи.

В30-е годы 20 века летальность при осложнениях одонтоген ного остеомиелита челюстей составляла от 2 до 6%. В связи с ши роким применением антибактериальных средств в 60-е годы она

237

снизилась до 0,15% (Лукьяненко В. И., 1968). Анализируя резуль таты лечения 2668 больных одонтогенными остеомиелитами в стационарах Ленинграда в 1955—1964 годах, В. И. Лукьяненко указывает, что он не наблюдал таких осложнений, как одонто генные гнойные медиастиниты, тромбоз кавернозного синуса и др. Клинические наблюдения последних лет свидетельствуют не только о более тяжелом течении воспалительных заболеваний мяг ких тканей лица и челюстей, но также о сравнительно частом воз никновении при них таких осложнений, которые угрожают жиз ни (сепсис, медиастинит, тромбоз кавернозного синуса, и др.).

Рассматривая проблему осложнений воспалительных процес сов тканей челюстно-лицевой области, следует обратить внима ние на два аспекта: предотвращение возникновения осложнений активным и комплексным лечением первичного очага, выявление осложнений на ранних стадиях их развития с последующей адек ватной терапией. Необходимо принимать во внимание не только медицинскую, но и социальную значимость осложнений воспа лительных заболеваний тканей челюстно-лицевой области (дли тельная нетрудоспособность, инвалидность, летальность).

СЕПСИС

С е п с и с — генерализованное инфекционное заболевание, вызываемое разнообразными возбудителями. Сепсис характери зуется полиэтилогичностью, измененной реактивностью организ ма и ацикличностью клинического течения.

Частота сепсиса при острых гнойных хирургических заболе ваниях, травмах и в результате осложнений асептических опера ций остается относительно высокой. И. В. Давыдовский указывал, что в прошлом летальность при сепсисе составляла около 60— 80%, затем благодаря широкому применению антибактериальных средств, в том числе антибиотиков, снизилась до 15—20%. В на стоящее время она вновь возросла.

Обобщенных статистических данных об осложнении воспа лительных процессов челюстно-лицевой области сепсисом нет. Отдельные сообщения в периодической печати свидетельствуют об увеличении числа случаев сепсиса при хирургических стома тологических заболеваниях.

По данным В. А. Козлова, сепсис составляет 2,4% от общего числа больных с воспалительными заболеваниями тканей челю стно-лицевой области и шеи, госпитализированных в Ленинград ский челюстно-лицевой стационар. По более поздним данным Ю. М. Харитонова и соавт. (1997) с 1983 по 1995 гг. в клинике челюстно-лицевой хирургии Воронежской медицинской акаде мии находилось на обследовании и лечении 983 больных с острым одонтогенным сепсисом, из них у 66 возник септический шок.

238

В той же клинике с 1985 по 1994 гг. приведено комплексное об следование и лечение 34 больных со стоматогенным сепсисом (Н. Л. Елькова, 1996).

Приведенные отдельные статистические данные не отражают в полной мере частоту этого осложнения, так как, согласно со временным концепциям, сепсис представляет собой системную воспалительную реакцию, возникающую в ответ на клинически доказанную инфекцию, то есть подтвержденную бактериологи ческим исследованием крови.

Поскольку одонтогенный сепсис чаще всего бывает вторич ным, когда он присоединяется к имеющемуся прогрессирую щему местному воспалительному заболеванию (карбункулу, флегмоне), при которых больные подвергались антибактериаль ной терапии антибиотиками, бактериологическое исследование крови далеко не всегда бывает положительным.

В большинстве случаев сепсис осложняет острые воспали тельные заболевания тканей челюстно-лицевой области, для ко торых характерен ряд общих симптомов (высокая температура тела, нередко озноб, сдвиг лейкоцитарной формулы влево), по являющихся и при прогрессирующих воспалительных заболева ниях. Диагностика этого опасного осложнения трудна, тем более, что сепсис не имеет специфических признаков.

Установлено, что сепсис развивается при внедрении в орга низм патогенных микробов на фоне измененной реактивности макроорганизма. По мнению М. И. Кузина и соавт. для генера лизации инфекции необходимо наличие в очаге определенного количества микробных тел, так называемого критического уров ня бактериальной обсемененности (105 микробов на 1 г ткани).

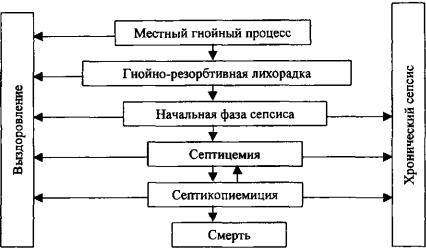

Различают динамику развития различных фаз общей гнойной инфекции (рис. 121).

Г н о й н о - р е з о р б т и в н а я л и х о р а д к а — общий синд ром, тесно связанный с местным нагноительным процессом. Симптомы гнойно-резорбтивной лихорадки при нормальной ре активности больного адекватны проявлению местного воспали тельного процесса. В то же время, как указывает И. В. Давыдов ский (1963), длительная гнойно-резорбтивная лихорадка может значительно изменить общую и специфическую реактивность и привести к истощению организма. Гнойно-резорбтивная лихо радка характерна для всех гнойно-воспалительных заболеваний тканей челюстно-лицевой области.

В тех случаях, когда после устранения гнойного очага (вскры тие флегмоны и имеющихся затеков, обеспечение хорошего дре нирования), проведения этиотропной и патогенетической меди каментозной терапии явления гнойно-резорбтивной лихорадки не исчезают, а из крови высевают патогенную микробную фло ру, диагностируют н а ч а л ь н у ю ф а з у с е п с и с а . Обычно при интенсивной терапии заболевание ликвидируется через 15— 20 дней. К тому времени повторные посевы крови становятся стерильными.

239

Рис. 121. Фазы общей гнойной инфекции.

Если общее состояние больного остается тяжелым (темпера тура тела выше 38 °С, потрясающий озноб, сильная головная боль, бессонница), пиемические очаги не выявлены, а из крови высевается патогенная микрофлора, диагностируют с е п т и ц е м и ю (токсическая фаза).

Для следующей фазы сепсиса — с е п т и к о п и е м и и — попрежнему характерны лихорадка, интоксикация организма, но в различных органах и тканях появляются метастатические гной ники и абсцессы в результате переноса бактерий гематогенным путем из первичного очага. Наиболее часто наблюдаются следу ющие симптомы септикопиемии: температура тела выше 38 °С, тахикардия (более 100 ударов в минуту), анемия (содержание ге моглобина менее 50 единиц), сдвиг лейкоцитарной формулы вле во, СОЭ более 60 мм/ч, гипопротеинемия (содержание общего белка менее 6 г/л), токсический гепатит и нефрит, выделение при посевах крови патогенных микроорганизмов (Кузин М. И. и соавт.).

Разумеется, некоторые из указанных симптомов выявляются не всегда. А. И. Неробеев и соавт. описывают случай одонтогенного сепсиса с летальным исходом, хотя в посевах крови рост микрофлоры не выявлен. Отрицательные результаты посева кро ви чаще имеют место у тех больных, которым раньше вводили антибиотики. Больным в фазе септикопиемии посевы крови ре комендуется повторять непосредственно после озноба. В случа ях одонтогенного сепсиса часто происходит метастазирование

240