Недоношенные дети

Преждевременные роды (рождение недоношенного ребенка) – это роды, происшедшие до окончания полных 37 недель беременности.

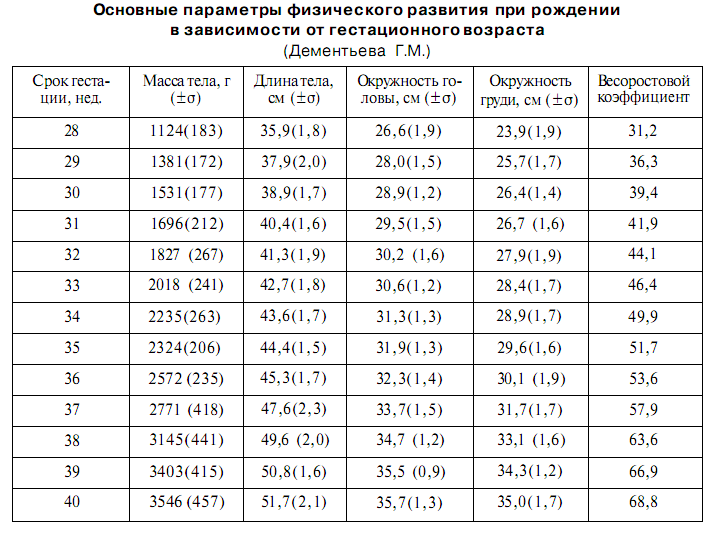

С 2012 года врачи обязаны бороться за жизнь малышей, родившихся на сроке беременности от 22 недель с весом от 500 грамм. В настоящее время при установлении диагноза «недоношенный новорожденный» указывается срок беременности в неделях, на котором произошли роды (гестационный возраст новорожденного). По соотношению масы тела и гестационного возраста как доношенных так и недоношенных детей разделяют на 3 группы:

Большие для данного гестационного возраста (БГВ)

Соответствующие гестационному возрасту (СГВ)

Малые для гестационного возраста (МГВ)

Каждой группе присуща типичная патология в новорожденном периоде.

Показатель неонатальной смертности недоношенных детей намного превышает таковой у родившихся в срок и в значительной степени зависит от эффективности оказания медицинской помощи, от срока гестации и массы тела при рождении.

Факторы риска, приводящие к увеличению смертности недоношенных детей:

Кровотечение у матери перед родами

Многоплодная беременность

Роды при тазовом предлежании

Отсутствие стероидной профилактики у матери

Перинатальная асфиксия

Мужской пол

Гипотермия

Синдром дыхательных расстройств I типа (СДР, РДС – респираторный дистресс-синдром, болезнь гиалиновых мембран)

Причины недонашивания беременности:

Социально – экономические факторы

Профессиональные вредности (работа на вредном производстве, с компьютерами, с солями тяжелых металлов и т.д.)

Уровень образования родителей

Отношение женщины к беременности (в случаях нежеланной беременности, особенно у женщин, не состоящих в браке, преждевременное рождение ребенка наблюдается в 2 раза чаще)

Курение (как матери, так и отца)

Употребление алкоголя и/или наркотиков

Социально-биологические факторы

Возраст матери (первородящие моложе 17 лет и старше 30 лет) и отца (моложе 17 лет)

Субклиническая инфекция и бактериальное носительство

Предшествующие аборты

«дефицитное» питание беременной женщины

Клинические факторы

Экстрагенитальные заболевания матери

Антифосфолипидный синдром у матери

Хронические заболевания мочеполовой системы у матери

Оперативные вмешательства во время беременности

Психологические и физические травмы и другие патологиеские состояния

Гестоз продолжительностью более 4 недель

Экстракорпоральное оплодотворение достаточно часто приводит к рождению недоношенных детей

Преждевременными родами заканчивается приблизительно половина всех многоплодных беременностей

Стандарты выхаживания гестационно незрелых детей

Изменения в окружающей новорожденного в среде, кажущиеся минимальными могут привести к глубоким временным или постоянно развивающимся повреждениям в организме недоношенного.

Тепловой режим (температурная защита)

Следует особо внимательно относиться к температуре окружающей среды при выхаживании ребенка с экстремально низкой массой тела, начиная с момента его рождения и до того времени, когда у него появится способность к самостоятельной терморегуляции. Простые процедуры, такие как контроль жизненных функций или смена пеленки, у ребенка с очень низкой массой тела связаны с риском потери тепла. В свою очередь довольно частые или пролонгированные эпизоды потери тепла у очень незрелого ребенка, у которого ограничены как продукция тепла, так и сохранение его ресурсов, ведут к холодовому стрессу. Известно, что холодовой стресс влечет за собой изменения физиологических процессов, что увеличивает риск заболевания или затрудняет выздоровление ребенка. Поддержание нормального теплового режима является критическим моментом в выхаживании гестационно незрелых детей с очень низкой массой тела при рождении.

Тепло организма — это побочный продукт метаболических процессов, его количество должно соответствовать теплу, теряемому как с поверхности кожи, так и с теплом выдыхаемого воздуха.

Продукция тепла происходит тремя путями:

произвольная мышечная активность;

непроизвольная тоническая или ритмическая мышечная активность (высокоинтенсивное, проявляющееся видимым тремором так называемое мышечное дрожание);

немышечный термогенез - это инициируемое холодом увеличение потребления кислорода и продукции тепла, которое не блокируется кураре, веществом, предотвращающим мышечную активность.

Если у взрослых значимым механизмом регуляции тепла является мышечное дрожание, то у новорожденных наиболее важен третий путь термогенеза. У новорожденных наибольший процент немышечного тепла образуется при распаде запасов бурого жира. У недоношенных его меньше, чем у доношенных, так как отложение происходит на последних неделях беременности.

Методы обогрева детей с очень малой массой при рождении

обогрев лучистым теплом

экранирование

инкубатор с воздушным контролем

инкубатор с накожным контролем (кожным датчиком)

обогрев палаты

обогреваемый матрасик

предварительно обогретое тепло

Клинические проявления.

Ранние признаки гипотермии у новорожденных:

- снижение активности, слабый крик, плохое сосание;

- ребенок очень вялый;

- стопы холодные на ощупь (холодеют до того, как упадет температура тела)

- отмечается мраморность кожных покровов

- аура холодности вокруг тела ребенка

Если не приняты меры по согреванию ребенка, гипотермия переходит во вторую стадию — декомпенсации. В этом периоде отмечается снижение активности обменных процессов и потребления кислорода. Нарушения дыхания и кровообращения приводят к кислородному голоданию, прогрессированию гипоксии, угнетению функций ЦНС (кома). Угнетение ЦНС ведет к прогрессированию нарушений дыхания, брадикардии. Нарастают гипогликемия и смешанный ацидоз. Замыкается порочный круг.

Продолжающаяся гипотермия ведет к дальнейшим метаболическим расстройствам, инактивации сурфактанта, отекам конечностей, , отекам, желтухе. Нарастают сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. Самый поразительный симптом — ярко-красная окраска кожи лица ребенка. Такой колорит кожи (который может ввести в заблуждение врача, предполагающего, что это признак хорошего состояния ребенка) обусловлен недостаточностью диссоциации оксигемоглобина при низких температурах. В некоторых случаях может быть центральный цианоз или бледность. Дыхание редкое, очень поверхностное, нерегулярное и часто сопровождается экспираторным хрюканьем. Брадикардия нарастает пропорционально степени снижения температуры. Активность резко снижена. Дрожание наблюдается редко. Со стороны ЦНС — синдром угнетения, рефлексы и реакция значительно снижены или отсутствуют. Болевая чувствительность (например, при инъекции) проявляется минимально, плач крайне слабый. Живот обычно напряжен, ребенок часто срыгивает, сливает. Метаболические нарушения: метаболический ацидоз, гипогликемия, гиперкалиемия, повышение в крови мочевины, так как развивается олигурия. Как правило, возникает массивное легочное кровотечение, сопровождающееся генерализованным нарушением свертываемости крови, ДВС-синдром, внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК).

Терморегулирующая система младенца, хотя и ограниченно, но может сбалансировать продукцию тепла, степень кровотока в коже и частоту дыхания так, чтобы температура тела оставалась постоянной в определенном контролируемом пределе температуры окружающего воздуха, но это приводит к значительным энергетическим затратам, сопровождающимся большим по треблением кислорода, что затрудняет и/или делает его выздоровление невозможным.

Цена потерь тепла:

у детей с массой тела 850 г и ниже потеря тепла нередко приводит к смерти;

снижение уровня кислорода в крови;

развитие гипогликемии;

нарастание уровня непрямого билирубина;

развитие метаболического ацидоза;

усиление процессов липолиза;

Ступени обогрева после охлаждения ребенка, перенесшего холодовой стресс средней интенсивности:

Установить температуру воздуха в инкубаторе на ГС выше, чем температура ребенка.

Надеть шапочку на голову ребенка, придать ему флексорную позу при помощи специальных укладок.

Повторный контроль температуры ребенка (аксиллярной и накожной) проводится каждые 15 мин. Это позволит постепенно, следуя за ребенком, повышать температуру в инкубаторе, выполняя важное условие — не превышать разницу температуры ребенка и окружающей среды более чем на ГС.

Отмечать регулярно (каждые 30 мин) изменения цвета кожи, дыхания и ритма сердца, чтобы наблюдать, как младенец переносит изменения температуры.

Влияние сенсорных раздражителей на недоношенного новорожденного (тактильные раздражители, свет, звук)

По одним данным Простое поглаживание недоношенного ребенка по 5 мин каждый час в течение 2 недель улучшает перистальтику кишечника, вызывает адекватный плач, повышает активность и, возможно, рост ребенка. Известно исследование, когда одного из идентичных близнецов часто укачивали на руках, а второго — нет. Первый рос быстрее.

Однако существуют и другие данные, согласно которым любая манипуляция (в том числе и простое поглаживание младенца) приводит к кратковременной гипоксии. Это убедительно доказано при использовании неинвазивного чрезкожного мониторирования напряжения кислорода в крови. Подобные наблюдения обнаружили, что в контролируемой группе недоношенных детей 75% времени пребывания в гипоксическом состоянии (Ро2 менее 40 мм рт.ст.) связано с проведением манипуляций. Таким образом, процедуры, проводимые недоношенным, могут приводить к стрессовому состоянию, а наслоение этих нарушений приведет к кумулятивному эффекту и возникновению более глубоких повреждений.

Так как же, ранняя стимуляция благотворна или вредна для недоношенного ребенка? Без сомнения, объем ее должен соответствовать индивидуальным потребностям, стадии развития недоношенного ребенка. В первые 2 — 3 недели постнатальной жизни всеми исследователями признано повреждающее действие манипуляций, но и далее должна учитываться опасность избыточной стимуляции на незрелый организм. Метод кенгуру — непитательное прикладывание к груди — эффективен да же для экстремально недоношенных в соответствующем постнатальном период

Вскармливание недоношенных детей

Сущность адекватного питания при физиологической незрелости:

рациональное вскармливание положительно влияет на клиническое течение характерных для этих детей заболеваний (поражение незрелых тканей дыхательной системы, нервной, ЖКТ, сетчатки глаза и др.).

доставляемое количество и качество питательных веществ ускоряет процессы выздоровления и продолжающегося созревания (которое не было завершено естественным образом, т.е. внутриутробно)

качество раннего вскармливания влияет на потенциал дальнейшего развития для недоношенных детей, вследствие их очень узкого диапазона толерантности по всем питательным ингредиентам

в дальнейшем, после первой недели жизни, у детей с малой массой при рождении повышенные питательные потребности. Это обусловлено, с одной стороны, недостаточными внутриутробными запасами белков, жиров, кальция, фосфора, железа, витаминов А, С и Е, микроэлементов и др., так как дети родились преждевременно или их развитие в утробе матери было нарушено; с другой стороны, у них более высокий темп роста.

Парентеральное питание

Парентеральная поддержка недоношенных детей должна базироваться на следующих принципах:

Возмещение питательных потребностей, неощутимых потерь жидкости, при необходимости — коррекции особых соматических или хирургических расстройств.

Постоянный расчет ( к а ж д ы е 1 2 — 2 4 ч) количества жидкости и электролитов.

Мониторирование (динамики массы тела, количества выведенной мочи, баланса электролитов, КОС, уровня глюкозы) и соответствующее изменение тактики с учетом клинических и биохимических данных.

Энтеральное питание

Организм недоношенного ребенка не готов к энтеральному питанию, в следствие его физиологической незрелости

Способность к сосанию и глотанию, координация этих рефлексов не развиты до 3 2 — 3 4 - й недели

Малый объем желудка и удлинение времени эвакуации его содержимого при несформированном нижнем пищеводном сфинктере приводят к склонности к срыгиваниям и рвоте.

Снижена перистальтика кишечника, что приводит к вздутию живота, перерастяжению кишечника.

Секреция иммуноглобулинов в кишечнике и иммунологический ответ снижены.

И т.д.

Длительное полное парентеральное питание после рождения (при интенсивной терапии) приводит к атрофии слизистой и задержке развития ЖКТ. Эти явления обратимы при возобновлении энтерального питания. Введение грудного молока в желудочно-кишечный тракт стимулирует его совершенно уникальным образом. Однако важно, чтобы переход от парентерального питания к энтеральному осуществлялся постепенно.