- •Под редакцией проф. В.И. Куцевляка

- •Введение

- •Раздел 1. Эпидемиология аномалий развития зубочелюстной системы и организация ортодонтической помощи

- •1.1. Организация диспансерного наблюдения за больными с аномалиями зубочелюстной системы

- •1.2. Понятия о норме и патологии в ортодонтии Первый этап развития ортодонтической диагностики (определение понятия “норма”)

- •Второй этап развития ортодонтической диагностики (определение понятия “средняя норма”)

- •Третий этап развития ортодонтической диагностики (определение понятия "средняя индивидуальная норма")

- •Четвертый этап развития ортодонтической диагностики (определение понятия "целостная норма")

- •Пятый этап развития ортодонтической диагностики (определение понятия "оптимальная индивидуальная норма")

- •Определение понятия "болезнь" в ортодонтии

- •1. Ребенок 4 лет. Признаки развития зубочелюстной соответствуют норме. Какая форма зубных дуг в норме должна быть в этом возрасте?

- •2.1. Клинические функциональные пробы.

- •2.2. Биометрические методы исследования моделей челюстей

- •Трансверзальные исследования

- •Индексы по Linder и Harth

- •2.3. Графические методы исследования моделей челюстей.

- •2.4. Фотометрические методы исследования.

- •2.5. Рентгенологические методы исследования.

- •9.Соотношение высоты зубов (по Schwarz):

- •2.6. Исследование функционального состояния зубочелюстной системы.

- •2.7. Определение степени оссификации скелета.

- •1. Ребенок 4 лет. Назовите метод исследования моделей в трансверзальной плоскости?

- •3.2. Показания к ортодонтическому лечению

- •3.3. Задачи ортодонта при лечении детей с кариесом зубов, заболеваниями краевого пародонта и плохим гигиеническим состоянием полости рта

- •3.3.1. Кариес зубов

- •3.3.2. Заболевания краевого пародонта

- •3.4. Определение степени выраженности морфологических и функциональных нарушений в зубочелюстной системе и трудности их лечения

- •3.5. Планирование ортодонтического лечения с учетом контакта больного с врачом

- •Прогнатический прикус.

- •Прогнатический прикус.

- •Раздел 4. Классификации аномалий развития зубочелюстной системы.

- •4.1. Начальный период развития классификаций аномалий зубочелюстной системы.

- •4.2. Энгелевский период классификаций аномалий зубочелюстной системы (классификация Angle, 1889).

- •4.3. Отечественные классификации аномалий зубочелюстной системы.

- •I. Аномалия отдельных зубов

- •Болезни зубов и челюстей (к00 – к07)

- •К00.6 Нарушения прорезывания зубов

- •К07.4 Аномалия прикуса неуточненная к07.5 Челюстно-лицевые аномалии функционального происхождения

- •К07.6 Болезни височно-нижнечелюстного сустава

- •5.1. Классификация ортодонтических аппаратов.

- •5.2. Конструктивные части ортодонтических аппаратов.

- •5.3. Правила распределения силы ортодонтических аппаратов (точка опоры и точка приложения сила).

- •5.4. Правила активирования ортодонтических аппаратов.

- •5.5. Адаптация к ортодонтическим аппаратам.

- •5.6. Основные конструкции ортодонтических аппаратов

- •5.6.1. Внутриротовые аппараты механического действия.

- •5.6.2. Внеротовые аппараты механического действия.

- •5.6.3. Аппараты функционального действия.

- •5.6.4. Аппараты комбинированного действия.

- •5.7. Ретенционные аппараты.

- •5.8. Выбор конструкции ортодонтического аппарата в зависимости от возраста пациента.

- •1. Ребенок 8 лет. Нижние резцы полностью перекрываются верхними. Боковые зубы смыкаются нормально. Назовите аппарат:

- •6. 1. Теории перестройки костной ткани.

- •6.2. Ортодонтические силы.

- •6.3. Биоморфологические изменения в тканях пародонта при ортодонтическом перемещении зубов.

- •6.3.1. Биоморфологические изменения в тканях пародонта при горизонтальных перемещениях зубов.

- •6.3.2. Биоморфологические изменения в тканях пародонта при вертикальных перемещениях зубов

- •6.4. Биоморфологические изменения в области небного шва.

- •6.5. Биоморфологические изменения в области височно-нижнечелюстного сустава.

- •6.6. Физиологические изменения в пульпе зуба.

- •6.7. Физиологические изменения в жевательных и мимических мышцах.

- •1. Какая сила при оптимальном расширении срединно-небного шва?

- •7.2. Аномалии величины, формы и структуры твердых тканей зубов.

- •Уродливые зубы(рис. 73). Речь идет о зубах явно неправильной - аномалийной формы и величины. Образование уродливости связано с нарушением развития этих зубов.

- •7.3. Аномалии прорезывания зубов.

- •7.3.1. Физиологическое прорезывание временных и постоянных зубов.

- •7.3.2. Нарушение прорезывания зубов.

- •7.4. Аномалии положения зубов.

- •1. Ребенок 7 лет. Соотношение первых постоянных моляров по 1 классу Энгля. Протрузия верхних передних зубов. Между ними тремы, диастема. Назовите аппарат.

- •8.2. Аномалии формы зубных рядов.

- •8.2.1. Аномалии зубных рядов в трансверзальной плоскости.

- •2) При гнатических формах - макрогнатия наследственная или приобретенная, опухоли, и др.

- •8.3. Аномалии зубных рядов в вертикальной плоскости.

- •1. Назовите ортодонтический аппарат для удлинения зубного ряда.

- •1. Ребенку 14 лет. Установлен диагноз фронтальный прогенический прикус. Какой аппарат назначить для лечения данной аномалии?

- •2. Опишите зубные признаки фронтальной прогении:

- •3. К какому типу по принципу действия относится аппарат Брюкля и каков механизм его действия

- •1. Ребенок 14 лет. Прогнатический прикус, сагиттальная щель 5 мм. Промежутков между верхними зубами нет. Какая должна быть тактика врача?

- •6. Назовите механический аппарат для лечения прогнатии

- •Ситуационные задачи

- •1. Назовите аппарат, который осуществляет дентоальвеолярное укорочения в переднем участке зубного ряда?

- •1. Ребенок 7 лет. При осмотре выявлено, что справа нижние боковые зубы перекрывают верхние, все остальные зубы смыкаются соответственно норме. Назовите аппарат для лечения данной аномалии:

- •10. 2. Классификация повреждения зубов:

- •10. 3. Ушиб зуба.

- •10. 4. Вывих зуба.

- •10.5. Переломы зубов.

- •Раздел 11. Протезирование дефектов зубов и зубных рядов в детском возрасте

- •11.1. Клинико - биологические основы зубного протезирования в детском возрасте.

- •11. 2. Причины отсутствия зубов у детей.

- •11. 3. Нуждаемость детского населения в зубном протезировании.

- •11.4. Классификации дефектов зубных рядов у детей.

- •11. 5. Конструкции детских зубных протезов.

- •11.5.1. Искусственные коронки.

- •11.5.2. Штифтовые зубы.

- •11.5.3. Мостовидные протезы

- •11.5.4. Съемные протезы.

- •11.6. Протезирование детей в период временного прикуса.

- •11.7. Протезирование детей в период сменного прикуса

- •11.8. Протезирование зубов и зубных рядов в период постоянного прикуса

- •Раздел 12. Ортодонтическое и ортопедическое лечение больных с расщелинами неба

- •12.1. Этиопатогенез расщелин губы и неба.

- •12.2. Способы и средства разобщения носовой и ротовой полости.

- •12.2.1. Монолитные обтураторы.

- •12.2.2. Обтураторы с подвижной небной занавеской.

- •12.2.3. Плавающий обтуратор.

- •12.3. Приспособления для кормления детей грудного возраста.

- •1. Кто впервые предложил специальную конструкцию для разобщения полости рта и полости носа и назвал ее „обтуратор“?

- •13.1. Удаление отдельных зубов по ортодонтическим показаниям.

- •Удаление отдельных постоянных зубов.

- •Удаление бокового резца.

- •Удаление клыка.

- •Удаление первого премоляра.

- •Удаление второго премоляра.

- •Удаление второго моляра.

- •Удаление третьего моляра

- •13.2. Хирургическая подготовка к ортодонтическому лечению.

- •Раздел 14. Физиотерапия в ортодонтии

- •14.1.1. Гальванический ток.

- •14.1.2. Ультразвук.

- •14.1.3. Лазерное излучение.

- •14.1.4. Массаж.

- •14.1.5. Очаговый дозированный вакуум.

- •14.1.6. Магнитотерапия.

- •14.2. Комбинированные методы физиотерапии (физико-фармакологические воздействия).

- •14.2.1. Лекарственный электрофорез.

- •14.2.2. Фонофорез.

- •14.2.3. Лазерофорез.

- •14.3. Методы физиотерапевтической оптимизации ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий.

- •14.3.1. Методы оптимизации активного периода ортодонтического лечения.

- •14.3.2. Методы оптимизации ретенционного периода ортодонтического лечения.

- •Приложение.

5.1. Классификация ортодонтических аппаратов.

В литературе мы встречаемся с большим многообразием ортодонтической аппаратуры, различной по механизму действия, способу фиксации, методу применения и т.д. Но в этом многообразии могут быть выделены определенные группы конструкций, и принципом этого деления большинство авторов считает механизм возникновения и трансформации сил, а также использование их при применении того или иного аппарата.

Известно, что некоторые конструкции позволяют решать только одну задачу – перемещать зубы только в одном определенном направлении; их можно назвать одноцелевыми. Другие аппараты обладают большей или меньшей универсальностью и с их помощью можно перемещать зубы и изменять форму челюстных костей в различных направлениях – они относятся к группе многоцелевых.

Разнообразие зубочелюстных аномалий привело к появлению многочисленных ортодонтических аппаратов для их устранения. Классификация конструкций ортодонтических аппаратов учитывает биомеханические принципы их действия и конструктивные особенности. Наиболее полно ортодонтическая аппаратура представлена в классификации ортодонтических аппаратов, предложенной Ф. Я. Хорошилкиной (1977).

По принципу действия различают 4 группы ортодонтических аппаратов: механически действующие, функционально направляющие, функционально действующие, сочетанного (комбинированного) действия.

По способу и месту действия одночелюстные, одночелюстные межчелюстного действия, двучелюстные, внеротовые, сочетанные.

По виду опоры реципрокные, стационарные.

По месту расположения внутриротовые – 1) оральные (небные, язычные), 2) вестибулярные, 3) назубные; внеротовые – 1) головные (лобно-затылочные, теменно-затылочные, сочетанные), 2) шейные, 3) челюстные (верхнегубные, нижнегубные, подбородочные, подчелюстные, на углы нижней челюсти), 4) сочетанные.

По способу фиксации несъемные, съемные, сочетанные.

По виду конструкции дуговые, капповые, пластиночные, блоковые, каркасные, эластичные.

В конструкцию любого ортодонтического аппарата входят фиксирующие, действующие и вспомогательные элементы. Его название и характеристика определяется с учетом вышеназванной классификации.

Предлагаемая классификация универсальна, она позволяет охарактеризовать не только известные конструкции аппаратов, но и те, которые будут разрабатываться в будущем.

5.2. Конструктивные части ортодонтических аппаратов.

Конструктивные части ортодонтических аппаратов подразделяются на 3 группы в зависимости от выполняемой функции:

1. Фиксирующие части.

2. Действующие или регулирующие части.

3. Вспомогательные части.

Фиксирующие или опорные части ортодонтических аппаратов, в зависимости от способа их фиксации, могут быть представлены различными элементами, которые служат для укрепления аппарата на зубах или челюсти, к этим элементам присоединяют вспомогательные или непосредственно регулирующие части аппарата.

Для фиксации и опоры несъемных ортодонтических аппаратов на зубах используют металлические кольца или коронки, коронковые каппы, брекеты, к которым припаивают различные соединительные приспособления в виде втулок, ортодонтические замковые приспособления и др. (рис. 17). Обычно их укрепляют с помощью фосфатных цементов (фосфат - или висфат – цемент) или стеклоиномерных цементов (Meron, Aqua Meron, Aqua Cem). Металлические кольца должны плотно охватывать коронки естественных зубов, что предотвращает их сбрасывание под действием прилагаемой силы.

К оронки

и кольца изготавливают путем штамповки

из стандартных металлических гильз,

желательно применять тонкие гильзы

(0,18 мм). Кроме того, используются

стандартные коронки и кольца разных

размеров и фасонов и для различных

функциональных групп зубов, которые

изготавливаются заводским путем из

нержавеющей стали. Стандартные коронки

и кольца могут выпускаться с приваренными

замковыми или другими приспособлениями

для фиксации будущих необходимых частей

ортодонтического аппарата.

оронки

и кольца изготавливают путем штамповки

из стандартных металлических гильз,

желательно применять тонкие гильзы

(0,18 мм). Кроме того, используются

стандартные коронки и кольца разных

размеров и фасонов и для различных

функциональных групп зубов, которые

изготавливаются заводским путем из

нержавеющей стали. Стандартные коронки

и кольца могут выпускаться с приваренными

замковыми или другими приспособлениями

для фиксации будущих необходимых частей

ортодонтического аппарата.

При фиксации ортодонтических аппаратов с помощью коронок или колец опорные зубы не препарируют. Для их припасовки и наложения необходимо провести биологическую сепарацию или истончение их апроксимальных поверхностей, край коронки должен заканчиваться на уровне десны.

Для фиксации и опоры съемных ортодонтических аппаратов на зубах используют кламмера, каппы, пелоты.

Н адежность

фиксации ортодонтического аппарата

при помощи кламмеров зависит от площади

соприкосновения плеча кламмера с

коронкой зуба и его положения по отношению

к экватору. Могут применяться кламмера

с плоскостным прикосновением плеча к

коронке зуба, кламмера с линейным

прикосновением и кламмера с точечным

прикосновением. По сравнению с

конструкциями кламмеров первой и второй

групп, кламмера третьей группы минимально

травмируют эмаль зуба, поскольку касаются

ее точечно. Они надежно фиксируют съемные

конструкции ортодонтических аппаратов.

Наибольшее применение из этой группы

нашли кламмера Адамса, стреловидный

кламмер Шварца (рис. 18).

адежность

фиксации ортодонтического аппарата

при помощи кламмеров зависит от площади

соприкосновения плеча кламмера с

коронкой зуба и его положения по отношению

к экватору. Могут применяться кламмера

с плоскостным прикосновением плеча к

коронке зуба, кламмера с линейным

прикосновением и кламмера с точечным

прикосновением. По сравнению с

конструкциями кламмеров первой и второй

групп, кламмера третьей группы минимально

травмируют эмаль зуба, поскольку касаются

ее точечно. Они надежно фиксируют съемные

конструкции ортодонтических аппаратов.

Наибольшее применение из этой группы

нашли кламмера Адамса, стреловидный

кламмер Шварца (рис. 18).

Каппы из пластмассы применяют в качестве фиксирующих приспособлений съемных ортодонтических аппаратов. Каппа должна покрывать коронки соответствующих зубов, не травмируя десневой край и межзубные сосочки. Кроме того, каппы могут изготавливаться из металла путем штамповки и литья.

З убодесневые

пелоты, предложенные М.А. Нападовым,

также применяются для фиксации съемных

ортодонтических аппаратов (рис. 19). Они

имеют проволочный каркас, отходящий от

базиса и располагающийся на вестибулярной

поверхности опорных зубов, на котором

фиксируется пластмассовый зубоальвеолярный

пелот, плотно прилегающий к опорным

зубам и альвеолярному отростку в данной

области.

убодесневые

пелоты, предложенные М.А. Нападовым,

также применяются для фиксации съемных

ортодонтических аппаратов (рис. 19). Они

имеют проволочный каркас, отходящий от

базиса и располагающийся на вестибулярной

поверхности опорных зубов, на котором

фиксируется пластмассовый зубоальвеолярный

пелот, плотно прилегающий к опорным

зубам и альвеолярному отростку в данной

области.

Действующие или регулирующие части ортодонтических аппаратов служат для создания механических сил и передачи их на перемещаемые зубы. К ним относятся: лигатуры (металлическая, льняная, шелковая, хлопчатобумажная), резиновые кольца, винты, упругие проволочные петли, вестибулярные и оральные дуги, наклонная плоскость и накусочная площадка.

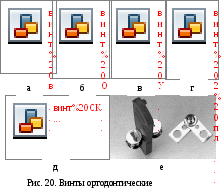

Д ействующие

части ортодонтических аппаратов могут

быть представлены винтами ортодонтическими

различной конструкции. Ортодонтические

винты – механически действующие детали

аппаратов, обеспечивающие давление или

натяжение, необходимое для перемещения

зубов, изменения формы и величины зубных

рядов или челюстей, возникающие при

раскручивании или закручивании винта

(рис. 20). Известны конструкции простого

(а), дугового (б), реципрокного (в, г),

скелетированного (д), шарнирного (е)

ортодонтического винта.

ействующие

части ортодонтических аппаратов могут

быть представлены винтами ортодонтическими

различной конструкции. Ортодонтические

винты – механически действующие детали

аппаратов, обеспечивающие давление или

натяжение, необходимое для перемещения

зубов, изменения формы и величины зубных

рядов или челюстей, возникающие при

раскручивании или закручивании винта

(рис. 20). Известны конструкции простого

(а), дугового (б), реципрокного (в, г),

скелетированного (д), шарнирного (е)

ортодонтического винта.

Д ействующие

части могут быть представлены эластичными

(резиновыми) кольцами, развивающими

усилие соответственно своей эластичности,

а также проволочной, нитяной и полиамидной

лигатурой, которая развивает усилие

при ее натяжении (рис. 21).

ействующие

части могут быть представлены эластичными

(резиновыми) кольцами, развивающими

усилие соответственно своей эластичности,

а также проволочной, нитяной и полиамидной

лигатурой, которая развивает усилие

при ее натяжении (рис. 21).

П роволочные

пружинящие элементы ортодонтических

аппаратов представлены вестибулярными

и оральными дугами, расширяющими

пружинами Коффина, Калвелиса, Коллера

и др., протракционными и рукообразными

пружинами, сила давления которых

возникает вследствие пружинящих свойств

ортодонтической проволоки, из которой

они изготовлены (рис. 22).

роволочные

пружинящие элементы ортодонтических

аппаратов представлены вестибулярными

и оральными дугами, расширяющими

пружинами Коффина, Калвелиса, Коллера

и др., протракционными и рукообразными

пружинами, сила давления которых

возникает вследствие пружинящих свойств

ортодонтической проволоки, из которой

они изготовлены (рис. 22).

Особого внимания (рис. 23) заслуживают механически действующие элементы ортодонтических аппаратов, представленные проволокой из никелида титана различного профиля и величины сечения.

Э тот

интерес и широкое применение

никелид-титановых сплавов в различных

областях медицины и ортодонтии в

частности, вызвано уникальным свойством

– эффектом памяти формы (ЭПФ) и

сверхэластичности.

тот

интерес и широкое применение

никелид-титановых сплавов в различных

областях медицины и ортодонтии в

частности, вызвано уникальным свойством

– эффектом памяти формы (ЭПФ) и

сверхэластичности.

Действующими частями ортодонтических аппаратов функционального действия (рис. 24) являются накусочная площадка (а) и наклонная плоскость (б).

Правильно сформированная наклонная плоскость должна располагаться под углом 40-450 по отношению к окклюзионной плоскости.

Н акусочная

площадка располагается перпендикулярно

продольной оси перемещаемых зубов.

Указанные действующие части ортодонтических

аппаратов обеспечивают целенаправленную

передачу силы возникающей при функции

жевательных или мимических мышц.

акусочная

площадка располагается перпендикулярно

продольной оси перемещаемых зубов.

Указанные действующие части ортодонтических

аппаратов обеспечивают целенаправленную

передачу силы возникающей при функции

жевательных или мимических мышц.

Вспомогательные части ортодонтических аппаратов служат для укрепления регулирующих частей на опорных деталях конструкций.

К ним относятся: трубки, крючки, кольца, различные рычаги, касательные балки (рис. 25)

Они

могут быть представлены – крючками для

фиксации эластичных колец или другой

лигатуры, а также для удержания пружинящих

элементов ортодонтических аппаратов.

Петли и «ушки» припаивают к коронкам

или кольцам, а также вваривают в базис съемных аппаратов

для фиксации различных пружин, лигатур,

а могут служить как упор или ограничитель.

Язычные или небные касательные штанги

или балки – отрезок ортодонтической

проволоки припаянный к коронкам или

кольцам, передающий и распределяющий

давление на группу зубов, которых

касается. Рычаги для фиксации резиновых

колец и другой лигатуры, а также для

заданного перемещения корня зуба.

Направляющие штифты препятствуют

нежелательному наклону перемещаемых

зубов.

также вваривают в базис съемных аппаратов

для фиксации различных пружин, лигатур,

а могут служить как упор или ограничитель.

Язычные или небные касательные штанги

или балки – отрезок ортодонтической

проволоки припаянный к коронкам или

кольцам, передающий и распределяющий

давление на группу зубов, которых

касается. Рычаги для фиксации резиновых

колец и другой лигатуры, а также для

заданного перемещения корня зуба.

Направляющие штифты препятствуют

нежелательному наклону перемещаемых

зубов.

Втулки и трубки припаиваются или привариваются к коронкам или кольцам и ввариваются в базис съемных ортодонтических аппаратов. Соединяют между собой отдельные части аппаратов, фиксируют или придают необходимое направление перемещения действующих частей или зубов при устранении аномалий.

Представляем наиболее краткую характеристику некоторых общих свойств часто применяемых регулирующих частей ортодонтических аппаратов. В ортодонтической практике пользуются различными видами лигатур. Резиновая лигатура применяется в виде небольших колец, обладающих большой эластичностью, поэтому она действует непрерывно на протяжении длительного времени.

Действующая сила эластических дуг может быть передана на зубной ряд двояким образом: либо непосредственно самой дугой, которая должна иметь тесный контакт с зубами, подлежащими перемещению, и давить на них, либо посредством лигатур, связывающих дугу с перемещаемыми зубами; при этом дуга находится на некотором расстоянии от них.