- •1. Определение, классификация, этиология, патогенез внебольничной пневмонии.

- •2. Клиническая картина внебольничной пневмонии. Основные шкалы оценки тяжести внебольничной пневмонии (вп).

- •3. Антибактериальная терапия внебольничной пневмонии в зависимости от тяжести течения, показания для госпитализации пациентов в стационар.

- •4. Диагностика внебольничной пневмонии

- •5. Дифференциальная диагностика внебольничной пневмонии. Понятие «медленно разрешающейся пневмонии».

- •6. Осложнения внебольничной пневмонии: классификация, причины, методы диагностики.

- •7. Определение, классификация, этиология, патогенез нозокомиальной пневмонии.

- •8. Особенности антибактериальной терапии нозокомиальной пневмонии

- •9. Хобл: определение, актуальность, патогенез.

- •10. Хобл: современная классификация, факторы риска, клиническая картина.

- •11. Фармакотерапия хобл стабильного течения в зависимости от стадии заболевания.

- •12. Понятие «обострение хобл», причины, фармакотерапия

- •13. Нефармакологические методы лечения хобл. Профилактика обострений хобл.

- •14. Бронхиальная астма: определение, факторы, влияющие на ее развитие и проявление, классификация.

- •15. Патогенез бронхиальной астмы. Клиническая картина бронхиальной астмы.

- •16. Принципы терапии бронхиальной астмы.

- •17.Фармакотерапия бронхиальной астмы в период обострения в зависимости от тяжести обострения.

- •18. Диагностика бронхиальной астмы.

- •19. Бронхоэктазии: определение, патогенез, классификация.

- •I. Анатомическая

- •II. Патоморфологическая

- •III. Этиопатогенетическая

- •20. Клиническая картина бронхоэктазий.

- •21. Диагностика бронхоэктазий.

- •22. Бронхоэктазии: лечение в период обострения. Профилактика обострений.

- •23. Абсцесс легкого: определение, классификация, этиология.

- •24. Абсцесс легкого: фармакотерапия, показания к хирургическому лечению.

- •25. Плевральный выпот: определение, патогенез, классификация.

- •26. Плевральный выпот: причины, клиническая картина, диагностический алгоритм.

- •27. Диффузные паренхиматозные заболевания легких: определение, факторы риска, классификация.

- •28. Диффузные паренхиматозные заболевания легких: клиническая картина, диагностика.

- •29. Лечение саркоидоза.

- •30. Современная терапия идиопатического легочного фиброза (илф).

- •31. Хроническое легочное сердце: определение, патогенез, классификация.

- •32. Хроническое легочное сердце: терапия в зависимости от этиологии

- •Лечение хобл

- •33. Аллергические заболевания: этиология, патогенез, классификация.

- •34. Клиническая картина хронической крапивницы и ангионевротического отека.

- •35. Лечение анафилактического шока.

- •36. Дыхательная недостаточность: патогенез, классификация, показания к длительной кислородотерапии.

- •1. По механизму

- •2. По скорости развития

- •3. По степени тяжести

- •37. Классификация гипертонической болезни. Алгоритм обследования пациента с синдромом артериальной гипертензии.

- •38. Дифференциальный диагноз синдрома артериальной гипертензии.

- •39. Классификация симптоматических артериальных гипертензий. Диагностика ренальных гипертензий. Вазоренальная гипертензия.

- •40. Феохромоцитома. Диагностика, диф. Диагноз. Купирование феохромоцитарного криза

- •41. Первичный гиперальдостеронизм. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение.

- •42. Артериальные гипертензии, связанные с патологией сердечно-сосудистой системы. Коарктация аорты. Клинические особенности, диагностика.

- •43. Осложнения артериальной гипертензии, методы их диагностики.

- •44. Лечение гипертонической болезни (немедикаментозные подходы и медикаментозное лечение). Тактика назначения гипотензивных средств.

- •45. Понятие о кардиоваскулярном риске. Пути снижения кардиоваскулярного риска.

- •1. Прекращение курения табака.

- •2. Соблюдение норм здорового питания.

- •47. Дифференциальный диагноз болевого синдрома в груди. Кардиальные причины боли в груди.

- •48. Дифференциальный диагноз болевого синдрома в груди. Внекардиальные причины боли в груди.

- •49. Клинические проявления, диагностика стенокардии напряжения. Лечение стабильной стенокардии.

- •51. Инфаркт миокарда. Классификация. Клиническая картина (типичные клинические проявления, атипичные формы). Лабораторная и инструментальная диагностика.

- •52. Ведение больного с инфарктом миокарда на разных этапах лечения.

- •53. Дифференциальный диагноз острой боли в груди.

- •54. Осложнения инфаркта миокарда (кардиогенный шок, отек легких, разрывы миокарда). Клинические проявления, диагностика, принципы лечения.

- •55. Осложнения инфаркта миокарда (эмболические осложнения, нарушения ритма сердца, синдром Дресслера). Клинические проявления, диагностика, принципы лечения.

- •56. Острый коронарный синдром. Варианты. Тактика ведения больных.

- •57. Миокардиты: классификация, диагностика.

- •58. Дифференциальный диагноз миокардита в зависимости от ведущего клинического синдрома. Лечение миокардита.

- •59. Классификация кардиомиопатий. Дилатационная кардиомиопатия. Клинические проявления, дифференциальный диагноз. Лечение.

- •61. Дифференциальный диагноз рестриктивных болезней миокарда.

- •62. Перикардиты. Классификация. Дифференциальный диагноз перикардиального выпота.

- •63. Констриктивный перикардит. Причины. Дифференциальный диагноз. Лечение.

- •64. Тампонада сердца: причины, клинические проявления, диагностика, неотложная помощь

- •65. Экстрасистолия. Причины. Алгоритм обследования пациента с экстрасистолией. Тактика ведения.

- •66. Пароксизмальные наджелудочковые тахикардии. Причины. Диагностика. Купирование пароксизмальной наджелудочковой тахикардии.

- •67. Пароксизмальная желудочковая тахикардия. Причины. Клинические проявления. ЭкГдиагностика. Купирование.

- •68. Современные подходы к ведению больных с пароксизмальными тахикардиями.

- •69. Фибрилляция предсердий. Дифференциальный диагноз. Лечение.

- •1. Если субъективные симптомы не выражены:

- •1. Удержание синусового ритма:

- •2. Контроль частоты желудочкового ритма:

- •70. Нарушения проводимости сердца. Классификация. Причины. Диагностика. Показания к имплантации искусственного водителя ритма.

- •71. Синдром Морганьи-Эдамса-Стокса. Дифференциальный диагноз.

- •72. Хроническая сердечная недостаточность. Медицинское и социальное значение. Классификация хронической сердечной недостаточности. Диагностика.

- •73. Хроническая сердечная недостаточность: дифференциальный диагноз и лечение сердечной недостаточности со снижением фракции выброса.

- •74. Дифференциальный диагноз, лечение, профилактика сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса.

- •75. Причины и клинические варианты острой сердечной недостаточности.

- •76. Лечение острой сердечной недостаточности.

- •77. Дифференциальный диагноз суставного синдрома

- •78. Острая ревматическая лихорадка: особенности суставного синдрома, варианты поражения сердца. Диагностические критерии острой ревматической лихорадки.

- •79. Лечение острой ревматической лихорадки. Вторичная профилактика.

- •80. Инфекционный эндокардит. Этиология. Группы риска. Клинические проявления. Диагностика.

- •81. Лечение инфекционного эндокардита.

- •82. Дифференциальный диагноз лихорадки неясного генеза.

- •83. Недостаточность митрального клапана. Причины. Клинические проявления. Осложнения. Дифференциальный диагноз. Показания к хирургическому лечению.

- •84. Митральный стеноз. Клинические проявления. Дифференциальный диагноз. Осложнения. Показания к хирургическому лечению.

- •85. Недостаточность аортального клапана. Клинические проявления. Дифференциальный диагноз. Показания к хирургическому лечению.

- •86. Аортальный стеноз. Клинические проявления. Дифференциальный диагноз.

- •87. Ревматоидный артрит: особенности суставного синдрома, лабораторная и рентгенологическая диагностика. Диагностические критерии ревматоидного артрита.

- •88. Висцеральные проявления ревматоидного артрита. Синдром Фелти. Синдром Стилла.

- •89. Лечение ревматоидного артрита.

- •90. Подагра: особенности суставного синдрома, висцеральные проявления, лабораторная и рентгенологическая диагностика.

- •91. Подагра. Дифференциальный диагноз. Лечение.

- •92. Анкилозирующий спондилит: клинические проявления, рентгенологическая диагностика. Принципы лечения.

- •5. Другие симптомы:

- •4. Бмарп

- •93. Дифференциальный диагноз синдрома боли в спине.

- •94. Реактивный артрит: этиология, особенности суставного синдрома, внесуставные проявления, лабораторная диагностика.

- •95. Реактивный артрит: дифференциальный диагноз, лечение.

- •96. Остеоартроз. Факторы риска. Клинические проявления. Дифференциальный диагноз.

- •97. Лечение остеоартроза.

- •1)Симптоматические лекарственные средства быстрого действия

- •2) Симптоматические лекарственные средства медленного действия

- •98. Общие черты системных заболеваний соединительной ткани.

- •99. Системная красная волчанка: клинические проявления, лабораторная диагностика.

- •2. Поражения кожи и слизистых оболочек:

- •100. Системная красная волчанка: дифференциальный диагноз, принципы лечения.

- •101. Системная склеродермия: клинические проявления, диагностика, дифференциальный диагноз, принципы лечения.

- •102. Дерматомиозит: клинические проявления, диагностика, дифференциальный диагноз, принципы лечения.

- •103. Болезнь Шегрена: клинические проявления, диагностика, принципы лечения.

- •104. Классификация системных васкулитов.

- •105. Узелковый полиартериит: клинические проявления, диагностика, дифференциальный диагноз.

- •106. Гранулематоз Вегенера: клинические проявления, диагностические критерии, дифференциальный диагноз.

- •107. Синдром Гудпасчера. Патогенез, клинические проявления, диагностика.

- •108. Принципы лечения системных васкулитов.

- •109.Сд 1 типа. Патогенез. Особенности клиники. Лабораторная диагностика

- •110.Сд 2 типа. Группа риска. Глюкозотолерантный тест. Патогенез сд 2 типа. Особенности клиники.

- •111.Синдром гипергликемии. Критерии диагностики сд. Роль НвА1с и с-пептида в диагностике сд.

- •112.Синдром» полидипсии и полиурии». Дифференциальная диагностика (несахарный диабет, первичный гиперальдостеронизм, сахарный диабет).

- •113.Понятие о микро - и макроангиопатиях. Классификация диабетической нефропатии. Критерии диагноза. Лечение.

- •114.Диабетическая нейропатия (периферическая, автономная). Клинические проявления. Методы лечения.

- •115.Диета при сд. Принцип расчета суточной калорийности пищи. Понятие о хе. Особенности питания пациентов с сд 1 и 2типов.

- •116.Лечение сд 2 типа. Группы препаратов. Основной механизм действия препаратов. Показания и противопоказания.

- •117.Лечение сд инсулином. Показания к назначению инсулина. Принцип схемы «базис-болюс». Понятие о целевых значениях гликемии.

- •118.Кетоацидотическая кома. Основные причины. Патогенез развития. Клинико – лабораторная диагностика. Принципы лечения.

- •119.Гипогликемический синдром. Причины и патогенез развития. Клинико – лабораторная диагностика. Оказание неотложной помощи.

- •121. Болезнь Грейвса. Патогенез. Клинические проявления, осложнения. Методы диагностики.

- •122. Лечение болезни Грейвса. Особенности консервативного, оперативного лечения и лечения радиоактивным йодом.

- •123. Синдром гипотиреоза. Причины развития. Лабораторная диагностика.

- •124. Первичный гипотиреоз. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •125. Надпочечниковая недостаточность (первичная и вторичная). Причины. Диагностика.

- •126. Надпочечниковая недостаточность. Клинико – лабораторные синдромы. Принципы заместительной терапии.

- •127. Гиперкортицизм (актг- зависимый и актг- независимый). Клинические синдромы. Лабораторная диагностика.

- •1. Эндогенный: вследствие чрезмерного синтеза гкс надпочечниками:

- •1) Актг-независимый гиперкортицизм (первичный гиперкортицизм):

- •128. Пищеводные и внепищеводные проявления гастроэзофагеальнойрефлюксной болезни (гэрб). Диагностические критерии гэрб.

- •129. Гастроэзофагеальнаярефлюксная болезнь. Клиническая картина. Методы диагностики. Основные принципы лечения.

- •130. Принципы лечения больных гэрб (особенности питания, медикаментозная терапия, продолжительность, дозировки, противопоказания). Пищевод Баррета.

- •131. Синдром дисфагии (ротоглоточная и пищеводная). Дифференциальная диагностика заболеваний, сопровождающихся дисфагией. Тактика ведения пациентов с синдромом дисфагии.

- •132. Перечислить методы диагностики инфицирования Helicobacter pylori, указать какие из них могут быть применены для верификации эффективности эрадикации Helicobacter pylori.

- •134. Хронический гастрит: диагностические критерии, принципы терапии. Дифференциальный диагноз между функциональной диспепсией и хроническим гастритом.

- •136. Язвенная болезнь. Принципы лечения. Осложнения язвенной болезни желудка и дпк, клиника, диагностика.

- •137. Язвенный колит. Основные синдромы. Классификация. Диагностические критерии. Дифференциальный диагноз с болезнью Крона, синдромом раздраженного кишечника, колоректальным раком.

- •140. Современные проявления об этиологии, патогенезе, клинических проявлениях синдрома раздраженного кишечника. Диагностические критерии срк. Принципы терапии больных срк.

- •141. Дифференциальная диагностика желтух (надпеченочная, печеночная, подпеченочная).

- •142. Желчнокаменная болезнь: классификация, клиника, осложнения, диагностика и лечение.

- •2 Стадия. Клиническая.

- •1. Дисфункция желчного пузыря

- •2. Дисфункция желчного сфинктера Одди

- •146. Хронически вирусные гепатиты. Диагностические критерии.

- •147. Описторхоз. Основные симптомы и синдромы. Диагностические критерии. Принципы лечения: подготовка к дегельминтизации и методика проведения дегельминтизации.

- •148. Диагностические критерии аутоиммунного гепатита: клинические и лабораторные особенности, серологические маркеры, принципы лечения.

- •149. Алкогольная болезнь печени. Диагностические критерии. Лабораторноинструментальные методы диагностики. Особенности ведения и лечения больных.

- •150. Неалкогольный стеатогепатит. Этиология. Патогенез. Особенности клинической картины. Лабораторно-инструментальные методы диагностики. Принципы терапии.

- •151. Дифференциальный диагноз между хроническим гепатитом и циррозом печени. Лечение больных циррозом печени при наличии отечно-асцитического синдрома.

- •152. Цирроз печени. Основные клинические синдромы. Лабораторно-инструментальные методы диагностики. Критерии степени компенсации цирроза печени (по Чайлд-Пью).

- •153. Цирроз печени. Основные клинические синдромы. Лечение.

- •154. Печеночная энцефалопатия. Патогенез. Клинические симптомы. Методы диагностики. Стадии пэ. Тактика ведения больных, профилактика и лечение.

- •155. Болезнь Вильсона – Коновалова. Этиология, патогенез. Диагностические критерии. Особенности лечения.

- •156. Первичный билиарный цирроз печени (пбц). Диагностические критерии. Осложнения. Особенности ведения и лечения больных пбц.

- •157. Хронический панкреатит. Классификация tigar-o. Основные клинические синдромы. Методы диагностики. Основные принципы лечения (препараты, дозировка, продолжительность приема.

- •158. Современные представления об этиологии и патогенезе острого гломерулонефрита.

- •159. Клиническая картина и диагностика острого гломерулонефрита.

- •160. Лечение при остром и хроническом гломерулонефрите.

- •161. Диагностика хгн, вопросы дифференциальной диагностики.

- •162. Дать понятие нефротического синдрома. Этиология и патогенез нс.

- •163. Лечение нефротического синдрома.

- •166. Амилоидоз почек. Этиология вторичного амилоидоза.

- •167. Диагностика амилоидоза. Лечение первичного и вторичного амилоидоза.

- •168. Дать понятие диабетической нефропатии, классификация диабетической нефропатии.

- •169. Ранняя диагностика диабетической нефропатии, лечение диабетической нефропатии.

- •170. Особенности поражения почек при миеломной болезни.

- •171. Поражение почек при синдроме Гудпасчера, дифференциальная диагностика.

- •172. Поражение почек при гранулематозе Вегенера, вопросы дифференциальной диагностики.

- •173. Поражение почек при болезни Шенлейна- Геноха, дифференциальная диагностика.

- •174. Дать понятие гематурии. Причины гематурии.

- •175. Клиническая картина и диагностика хронического пиелонефрита.

- •176. Дать понятие протеинурии, виды протеинурии. Патогенез протеинурии.

- •177. Поражение почек при скв, вопросы дифференциальной диагностики.

- •178. Острые лейкозы: определение, этиология, цитопатогенез, клиника.

- •179. Острые лейкозы: лабораторно-инструментальная диагностикна, принципы и этапы лечения.

- •180. Дифференциальный диагноз при панцитопении

- •181. Хронический лимфолейкоз: определение, этиология, цитопатогенез, клиника.

- •182. Хронический лимфолейкоз: лабораторно-инструментальная диагностика, принципы лечения.

- •183. Дифференциальный диагноз лимфоаденопатий

- •184. Хронический миелолейкоз: определение, этиология, цитопатогенез, клиника.

- •Критерии фазы акселерации и бластного криза

- •185. Хронический миелолейкоз: лабораторно-инструментальная диагностика, принципы современного лечения.

- •186. Дифференциальный диагноз при спленомегалии

- •188. Дифференциальный диагноз при эритроцитозах

- •189. Множественная миелома: определение, цитопатогенез, клиника.

- •190. Множественная миелома: лабораторно-инструментальная диагностика, основные критерии диагностики, принципы лечения.

- •191. Лимфогранулематоз: определение, патогенез,клиника

- •192. Лимфогранулематоз: лабораторно-инструментальная диагностика, принципы лечения.

- •193. Нарушения гемостаза, типы кровоточивости. Классификация геморрагических диатезов.

- •194. Геморрагический васкулит: определение, этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения.

- •195. Нарушение тромбоцитарного гемостаза: проявления, диагностика, тромбоцитопении и тромбоцитопатии.

- •196. Диагностика и принципы лечения аутоиммунной тромбоцитопении

- •197. Гемофилия: определение, тип нарушения гемостаза, клиника

- •198. Гемофилия: лабораторная диагностика, лечение, остановка кровотечения при гемофилии

- •199. Классификация гемолитических анемий. Признаки гемолиза эритроцитов (клинические и лабораторные)

- •200. Аутоиммунная гемолитическая анемия: причины, диагностика, клинико-лабораторные показатели, лечение.

- •201. Апластическая анемия: причины, клиника, диагностика, основные направления лечения.

- •202. Причины, клиника в12-дефицитной анемии, обмен витамина в12

- •203. Диагностика в12-дефицитной анемии, лечение

- •204. Причины, клиника железодефицитной анемии, обмен железа

- •205. Диагностика (клинические и лабораторные критерии) и лечение железодефицитной анемии.

137. Язвенный колит. Основные синдромы. Классификация. Диагностические критерии. Дифференциальный диагноз с болезнью Крона, синдромом раздраженного кишечника, колоректальным раком.

ЯК – хроническое заболевание толстой кишки, характеризующееся иммунным воспалением ее слизистой оболочки.

Основные синдромы:

·болевой (ноющая, реже – схваткообразная боль в животе в области сигмовидной, ободочной и прямой кишки; типично усиление боли перед дефекацией и ослабление после опорожнения кишечника.

·диарейный (многократный водянистый стул с примесью крови, гноя и слизи в сочетании с тенезмами и ложными позывами на дефекацию;

·желудочно-кишечного кровотечения (неизмененная кровь, смешанная с каловыми массами; выраженное кровотечение в случае распространения воспалительного процесса в проксимальном направлении на большую часть толстой кишки);

·анемический (↓Hb в зависимости от тяжести ЯК: легкая ˃111 г/л, средняя – 105-111 г/л, тяжелая – ˂ 105 г/л);

·интоксикационный (лихорадка, ознобы, тесно связанные с интенсивностью гнойно-деструктивного процесса в кишке, лабораторными признаками воспаления (увеличение СОЭ, лейкоцитоз)).

Классификация:

Монреальская классификация ЯК по протяженности поражения: |

|

проктит |

поражение ограничено прямой кишкой |

левосторонний колит |

поражение распространяется до левого изгиба толстой кишки (включая проктосигмоидит) |

тотальный колит |

поражение распространяется проксимальнее левого изгиба толстой кишки (включая субтотальный колит, а также тотальный ЯК с ретроградным илеитом) |

по характеру течению: |

|

острое |

менее 6 месяцев от дебюта заболевания: · с фульминантным началом; · с постепенным началом. |

хроническое непрерывное |

отсутствие более чем 6-месячных периодов ремиссии на фоне адекватной терапии |

хроническое рецидивирующее |

наличие более чем 6-месячных периодов ремиссии: · редко рецидивирующее (1 раз в год или реже); · часто рецидивирующее (2 и более раз в год). |

по тяжести атаки ЯК (согласно критериям Truelove-Witts): |

|||

|

легкая |

среднетяжелая |

тяжелая |

частота дефекаций с кровью |

˂ 4 |

≥ 4, если: |

≥ 6, если: |

пульс |

нормальные значения |

≤ 90 уд/мин |

˃ 90 уд/мин или |

температура |

≤ 37,5ºС |

˃ 37,5ºС или |

|

Hb |

≥ 105 г/л |

˂ 105 г/л или |

|

СОЭ |

≤ 30 мм/ч |

˃ 30 мм/ч |

|

контактная ранимость СО толстой кишки |

нет |

есть |

есть |

*в клин. рекомендациях есть еще такие таблицы

по тяжести атаки согласно индексу активности ЯК (индекс Мейо) |

||||

значение индекса |

0 |

1 |

2 |

3 |

частота стула |

обычная |

на 1–2/день больше обычной |

на 3–4/день больше обычной |

на 5/день больше обычной |

примесь крови в стуле |

нет |

прожилки |

видимая кровь |

преимущественно кровь |

состояние слизистой оболочки |

норма |

минимальная активность (1 балл по шкале Schroeder) |

умеренная активность (2 балла по шкале Schroeder) |

выраженная активность (3 балла по шкале Schroeder) |

общая оценка состояния врачом |

норма |

удовлетворительное состояние |

состояние средней тяжести |

тяжелое состояние |

среднетяжелая и тяжелая атака констатируются при значении индекса (сумма оценок по 4 параметрам) от 6 и выше. |

||||

в зависимости от ответа на гормональную терапию |

|

гормональная резистентность |

·тяжелая атака – отсутствие положительной динамики со стороны клинических и лабораторных показателей, несмотря на применение системных ГКС в дозе, эквивалентной 75 мг преднизолона или 60 мг метилпреднизолона в сутки, в течение более чем 7 дней или ·среднетяжелая атака – сохранение активности заболевания при пероральном приеме ГКС в дозе, эквивалентной 60 мг преднизолона, в течение 2 недель |

гормональная зависимость |

·увеличение активности болезни, возникшее при уменьшении дозы ГКС после достижения исходного улучшения в течение 3 месяцев от начала лечения или ·возникновение рецидива болезни в течение 3 месяцев после окончания лечения ГКС |

в зависимости от эндоскопической активности (по Schroeder) |

|||

0 |

1 (минимальная активность) |

2 (умеренная активность) |

3 (выраженная активность) |

норма или неактивное заболевание |

легкая гиперемия, смазанный сосудистый рисунок, легкая контактная ранимость |

выраженная гиперемия, отсутствие сосудистого рисунка, умеренная контактная ранимость, эрозии |

спонтанная ранимость, изъязвления

|

Диагностические критерии: однозначных диагностических критериев ЯК не существует – диагноз = данные анамнеза + клиника + типичные эндоскопические и гистологические изменения.

анамнез + основные симптомы |

|

возможные симптомы болезни в анамнезе |

типичные клинические симптомы в момент осмотра |

·эпизоды диареи; ·примесь крови в кале; ·тенезмы; |

·диарея; ·кровь в кале; ·ночная дефекация (чаще при выраженной активности процесса); ·тенезмы (чаще при проктитах и проктосигмоидитах); ·потеря массы тела; ·лихорадка; ·анемия; |

· внекишечные симптомы: - аутоиммунные, связанные с активностью процесса (появляются вместе с основными кишечными симптомами обострения и исчезают вместе с ними на фоне лечения) – поражение кожи (узловая эритема, гангренозная пиодермия), слизистых (афтозный стоматит), глаз (увеит, ирит, иридоциклит), суставов (артралгии, артриты); - аутоиммунные, не связанные с активностью процесса – анкилозирующий спондилит, ПСХ, остеопороз, псориаз; - обусловленные длительным воспалением и метаболическими нарушениями – холелитиаз, стеатоз печени, стеатогепатит, тромбоз периферических вен, ТЭЛА, амилоидоз. |

|

лабораторная диагностика: |

|

ОАК |

лейкоцитоз, ↑СОЭ, тромбоцитоз, ↓Hb |

б/х крови |

гипокалиемия, гипопротеинемия, ↑АлАТ/АсАТ, может быть ↑ЩФ, билирубина |

копрологическое исследование |

кровь, слизь, гной в кале |

иммунологический анализ |

IgM, IgG |

инструментальная диагностика: |

|

ирригоскопия |

отсутствие гаустр, сглаженность контуров, изъязвления, отек, зубчатость, двойной контур, псевдополипоз |

колоноскопия |

контактная ранимость (выделение крови при контакте с эндоскопом), отсутствие сосудистого рисунка и наличие эрозий и изъязвлений, псевдополипы |

гистологическое исследование |

деформация крипт, «неровная» поверхность СО в биоптате, наличие крипт-абсцессов и базальных лимфоидных скоплений |

Дифференциальная диагностика:

признак |

ЯК |

БК |

СРК |

КРР |

возраст пол |

1-й пик: 20-30 лет; 2-й пик: 60-70 лет; мужчины и женщины болеют одинаково |

1-й пик: 20-30 лет; 2-й пик: 60-70 лет; мужчины и женщины болеют одинаково |

пик: 30-50 лет; женщины болеют чаще мужчин |

пик: ˃70 лет мужчины и женщины болеют одинаково |

жалобы анамнез клиника |

-боль в животе менее характерна (носит умеренный (спастический) характер), чаще перед дефекацией; -диарея (при проктитах и проктосигмоидитах отсутствует); -частые ложные позывы могут сочетаться с запорами или оформленным стулом.

|

-боль в животе; -диарея чаще без примеси крови; -симптомы кишечной непроходимости; -лихорадка; -анемия неясного генеза; -перианальные осложнения (хронические анальные трещины, рецидивирующие после хирургического лечения, парапроктит, свищи прямой кишки). |

-боль в животе, рецидивирующая, возникающая по меньшей мере 1 раз в неделю, характеризующаяся следующими признаками (двумя или более): ·связана с дефекацией; ·сочетается с изменением частоты дефекаций; ·сочетается с изменением консистенции кала; симптомы возникают в течение последних 3 мес при общей продолжительности наблюдения не менее 6 мес. |

часто бессимптомное течение => обычно симптомы появляются на поздних стадиях! опухоль случайно выявляют при колоноскопии; -боль в животе, ноющая; -изменение частоты и формы стула, запоры; -примесь крови в кале; -возможна полная кишечная непроходимость; -анемия неясного генеза; -прогрессирующая потеря веса. |

локализация поражений |

преимущественно ректо-сигмоидный отдел; диффузное поражение |

от полости рта до анального канала; чаще – илеоцекальный отдел; прерывистый характер поражения (язвы чередуются с участками нормальной СО) |

органическое поражение отсутствует |

чаще сигмовидная и прямая, реже – слепая |

патологические выделения |

кровянисто-гнойные выделения, слизь |

слизь, редко – кровь |

нет |

иногда многократные, массивные кровотечения |

рентгенологические признаки |

трубкообразное сужение кишки («симптом «шланга»), иногда расширяется: токсический мегаколон в 10% случаев); двойной контур кишки; |

прерывистое поражение СО, стриктуры, «булыжная мостовая», свищи и межкишечные или интраабдоминальные абсцессы |

нет |

просвет кишки сужен при эндофитном КРР, экзофитный КРР редко перекрывает просвет кишки; дефекты наполнения; |

эндоскопические признаки |

контактная или спонтанная ранимость; воспаление ограничено СО, гиперемия, эрозии, множественные поверхностные язвы |

прерывистое поражение СО, симптом «булыжной мостовой» (сочетание глубоких продольно ориентированных язв и поперечно направленных язв c островками отечной гиперемированной слизистой оболочкой), линейные язвы (язвы-трещины), афты, стриктуры |

нет |

легкоранимое полиповидное или изъязвленное кратерообразное образование с приподнятыми краями, различного размера; возле опухоли СО не изменена |

гистологическое исследование |

деформация крипт, «неровная» поверхность СО, инфильтрация собственной пластинки СО, наличие крипт-абсцессов и базальных лимфоидных скоплений; ↓воспалительной инфильтрации по мере удаления от прямой кишки; |

саркоидные гранулемы (скопления эпителиоидных гистиоцитов без очагов некроза и гигантских клеток); трансмуральная воспалительная инфильтрация с лимфоидной гиперплазией во всех слоях кишечной стенки; |

нет |

>90% опухоль – аденокарцинома, затрагивает СО и прорастает глубже (если инвазивный вариант)

|

138. Язвенный колит: лечение (препараты, режим дозирования, продолжительность приема, побочные эффекты). Дифференциальный диагноз с ишемическим колитом, синдромом раздраженного кишечника, псевдомембранозным колитом.

Диета при ЯК. Пища должна содержать повышенное количество белка и состоять из механически щадящих блюд, не содержащих послабляющих веществ. Пациенты, знающие о непереносимости каких-либо пищевых продуктов, например, молока или молочных продуктов, должны избегать их. В тяжелых случаях временно применяют парентеральное питание.

Терапия Язвенного колита

Отдел |

Легкая атака |

Среднетяжелая, тяжелая атака |

Проктит |

Месалазин 1-2 г/сут (ректальные суппозитории или пена) до 6-8 недель При неэффективности лечения ректальные формы ГКС с оценкой ответа через 2 недели (ректальная пена будесонид 2 мг в сутки, суппозитории с преднизолоном 10 мг х 1-2 раза в сутки) При неэффективности местного лечения следует подключить к ректальным ГКС пероральные формы месалазина в дозе 2,4 – 4,8 г/сут При отсутствии эффекта показано назначение системных ГКС в дозе эквивалентной 30-40 мг преднизолона в сутки. |

Системные ГКС в дозе 75 мг\сут + местная терапия месалазином При рецидиве, требующем повторного назначения ГКС (системных или топических), одновременно назначают азатиоприн 2 мг/кг (или 6-меркаптопурин 1,5 мг/кг) и дальнейшая поддерживающая терапия проводится иммуносупрессорами иммуносупрессорами (азатиоприн или 6-меркаптопурин) не менее 2 лет |

Левосторонний и тотальный язвенный колит |

Месалазин перорально 2,4-3 г/сут (или сульфасалазин 4 г/сут) в комбинации с месалазином в клизмах 2-4 г/сут. до 6-8 недель. Отсутствие эффекта – назначение ректальных форм ГКС (ректальной пены будесонид 2 мг в сутки или суспензии гидрокортизона-ацетата с лидокаином 125-250 мг 1 раз в сутки, клизма) Нет ответа – системные ГКС

|

Месалазин внутрь 3-4,8 г/сут в комбинации с месалазином в клизмах 2-4 г/сут Отсутствие эффекта – комбинация системных\топических (60 мг преднизолона\ будесонид 9 мг/сут) Показана комбинация с азатиоприном 2-2,5 мг/кг или 6-меркаптопурином 1,5 мг/кг Или Биологическая терапия (инфликсимаб). Для повышения эффективности лечения инфликсимаб рекомендуется комбинировать с иммуносупрессорами (АЗА 2 мг/кг или 6-МП). Длительность биологической терапии определяется лечащим врачом. В большинстве стран лечение проводят в течение многих лет. Ранняя отмена препаратов, как правило, приводит к рецидиву ЯК в короткие сроки. Тяжелая атака: ГКС (преднизолон 75 мг в/в в течение 7 дней) + клизмами с месалазином 2-4 г в сутки + инфузионная терапия +коррекция анемии + АБ по показаниям При клиническом ответе через 7 дней перевод на пероральный прием ГКС |

Сверхтяжелый язвенный колит любой протяженности |

Госпитализация, лечение совместно гастроэнтеролог + хирург 1 линия: в/в ГКС (125 мг преднизолона) Эффект оценивается не позднее 7 суток после начала терапии. 2 линия: инфликсимаб 5 мг/кг или циклоспорин А (лучше в/в) 2-4 мг/кг с мониторированием показателей функции почек и определением концентрации препарата в крови |

|

Показания к хирургическому лечению:

Неэффективность или невозможность продолжения консервативной терапии;

Кишечные осложнения, требующие хирургического лечения

Колоректальный рак

В любом случае цепочка такая: от местного лечения к системным препаратам. От месалазина (5-аминосалициловая кислота), далее ГКС, затем подключение иммуносупрессоров, и на вершине – биологические препараты.

|

ЯК |

Ишемический |

СРК |

Псевдомембранозный |

Область поражения |

Поражается только толстая кишка (за исключением ретроградного илеита), в процесс обязательно вовлекается прямая кишка. |

Область селезеночной кривизны (80% случаев) |

Нет |

У 35% больных - изменения ограничены толстой кишкой, в остальных случаях вовлекается и тонкая кишка. |

симптомы |

диарея и/или ложные позывы с кровью, тенезмы и императивные позывы на дефекацию, ночная дефекация. |

не существует специфических клинических проявлений. Болевой синдром, повторяющиеся кишечными кровотечения и неустойчивый стул с наличием патологических примесей. |

рецидивирующая боль в животе, возникающая по меньшей мере 1 раз в неделю, + 2 или более признака: связана с дефекацией; сочетается с изменением частоты дефекаций; сочетается с изменением консистенции кала. Симптомы в течение последних 3 мес при общей продолжительности наблюдения не менее 6 мес. |

диарея различной частоты, схваткообразные боли в животе и интоксикация. При тяжелом течении заболевания возможны дегидратация и электролитные расстройства.

|

Предрасполагающий фактор: |

Генетическая предрасположенность, дефекты врожденного и приобретенного иммунитета, кишечная микрофлору и факторы окружающей среды. |

Атеросклероз, васкулиты, СД, амилоидоз, портальная гипертензия.

|

Изменения в диете, стресс, психологические аспекты, перенесенное инфекционное заболевание |

Подавление антибиотиками N кишечной микрофлоры и доминирования бактерий, которые оказались резистентными к действию применявшихся АБ |

Лабораторная диагностика: |

ЖДА, увеличение СОЭ, лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, диспротеинемия (гипер-гамма-глобулинемия, гипоальбуминемия), повышение уровня СРБ, ЦИК, IgM, IgG |

дислипидемия, повышение гематокрита, увеличение агрегации тромбоцитов и эритроцитов, тенденция к гиперкоагуляции |

Снижение уровня гемоглобина; лейкоцитоз; повышение СОЭ; наличие скрытой крови в кале; стеаторея и полифекалия.

|

Определение токсина А/В Clostridium difficile Исследование глутаматдегидрогеназы (GDH) – фермент продуцируемый штаммами С. ПЦР для токсигенного штамма C. difficile. |

ФКС |

непрерывное воспаление ограниченное слизистой оболочкой, начинающиеся в прямой кишке и распространяющееся проксимально, контактная ранимость, отсутствие сосудистого рисунка, наличие эрозий и изъязвлений, псевдополипы |

нередко эрозивно-язвенное повреждение слизистой оболочки кишки; бледность слизистой и петехиальные кровоизлияния – ранние признаки. Язвы слизистой, её отслоение и пневматоз – прогрессирование ишемии. |

Неспецифические изменения толстой кишки или их отсутствие |

псевдомембраны (на слизистой кишки определяются плёнки белого, желтоватого цвета 0,5 и более см в диаметре), при попытках удаления пленок, обнажаемая поверхность кровоточит. |

Морфологическая диагностика |

Нейтрофильная инфильтрация, особенно в криптах – крипт абсцессы. Снижение слизеобразования. Деформация крипт – наиболее достоверный признак. |

кровоизлияния, изъязвления, наличие множества гемосидеринсодержащих макрофагов |

нет |

скопления фибрина, муцина и нейтрофилов на участках между криптами |

139. Болезнь Крона. Основные синдромы и симптомы. Диагностические критерии. Осложнения болезни Крона. Принципы лечения (основные группы препаратов, дозировки, кратность приема, продолжительность). Дифференциальный диагноз с язвенным колитом.

Болезнь Крона (БК) - хроническое, рецидивирующее заболевание желудочно-кишечного тракта неясной этиологии, характеризующееся трансмуральным, сегментарным, гранулематозным воспалением с развитием местных и системных осложнений.

Симптомы: хроническая диарея (более 6 недель), боль в животе, лихорадка и анемия неясного генеза, потеря массы тела, кишечная непроходимость, а также перианальные осложнения (хронические анальные трещины, рецидивирующие после хирургического лечения, парапроктит, свищи прямой кишки), внекишечные проявления (артропатии, (узловатая эритема, афтозный стоматит, увеит, иридоциклит, псориаз, анкилозирующий спондилоартрит, серонегативный РА, ПСХ).

Диагностические критерии:

Общепринятыми являются критерии достоверного диагноза БК по Lennard-Jones, включающие определение шести ключевых признаков заболевания:

1. Поражение от полости рта до анального канала;

2. Прерывистый характер поражения;

3. Трансмуральный характер поражения: язвы, трещины, абсцессы, свищи;

4. Фиброз: стриктуры;

5. Лимфоидная ткань (гистология): афтоидные язвы или трансмуральные лимфоидные скопления;

6. Муцин (гистология): нормальное содержание муцина в зоне активного воспаления слизистой оболочки толстой кишки;

7. Наличие саркоидной гранулемы.

Диагноз БК считается достоверным при наличии 3 любых признаков или при обнаружении гранулемы в сочетании с любым другим признаком.

ОСЛОЖНЕНИЯ

К осложнениям БК относятся:

- наружные свищи (кишечно-кожные)

- внутренние свищи (межкишечные, кишечно пузырные, ректо-вагинальные)

- инфильтрат брюшной полости

- межкишечные или интраабдоминальные абсцессы

- стриктуры ЖКТ

- кишечная непроходимость

- анальные трещины

- парапроктит (при аноректальном поражении), кишечное кровотечение

ЛЕЧЕНИЕ

Лекарственные препараты, назначаемые пациентам с БК условно подразделяются на:

1. Средства для индукции ремиссии:

● ГКС - системные (преднизолон и метилпреднизолон) и топические (будесонид).

● Биологические препараты: инфликсимаб, адалимумаб и цертолизумаб пегол

● антибиотики

● 5-аминосалициловая кислота (5-АСК).

2. Средства для поддержания ремиссии (противорецидивные средства):

● 5-аминосалициловая кислота и ее производные.

● иммуносупрессоры.

● Биологические препараты: инфликсимаб, адалимумаб и цертолизумаб пегол .

3.Вспомогательные средства для профилактики осложнений заболевания и нежелательного действия лекарственных препаратов (омепразол, препараты кальция, железа и т.п.).

БК илеоцекальной локализации. Легкая атака.

Индукция: будесонид (9 мг/сут в течение 8 недель, затем – снижение по 3 мг в неделю до полной отмены), месалазин 4г/сут.

Поддерживающая: месалазин 4г/сут не менее 2 лет.

Среднетяжелая атака.

будесонид (9 мг/сут) или пероральные ГКС (преднизолон 1 мг/кг или метилпреднизолон 0,8 мг/кг) полная доза не более 3 недель. Преднизолон – снижение по 5-10 мг в неделю, метилпреднизолон – по 4-8 мг в неделю, будесонид – прием 9 мг/сут в течение 8 недель, затем снижение по 3 мг в неделю.

Одновременно назначаются иммуносупрессоры: АЗА (2 мг/кг), 6-МП (1,5 мг/кг), а при непереносимости тиопуринов – метотрексат (25 мг/нед п/к или в/м).

При отсутствии эффекта - после окончания курса биологическая терапия или хирургия.

БК толстой кишки.Легкая атака.

Перорального сульфасалазин в дозе 4 г/сут или перорального месалазин 4 г/сут. Поддерживающая также не менее 4 лет.

Среднетяжелая атака.

сГКС: преднизолон 1 мг/кг или метилпреднизолон 0,8 мг/кг (снижение доз см выше). Одновременно назначаются иммуносупрессоры: АЗА (2 мг/кг), 6-МП (1,5 мг/кг), а при непереносимости тиопуринов – метотрексат (25 мг/нед п/к или в/м).

Тяжелая атака БК любой локализации

Внутривенное введение ГКС: преднизолон 2 мг/кг/сут в течение 7-10 дней с последующим переходом на пероральный прием ГКС (преднизолон 1 мг/кг массы тела или метилпреднизолон 0,8 мг/кг). В первые 5-7 дней целесообразно комбинировать пероральные ГКС с дополнительным в/в введением преднизолона по 50 мг/сут.

Назначение иммуносупрессоров: азатиоприн (2-2,5 мг/кг), 6-меркаптопурин (1,5 мг/кг), а при непереносимости тиопуринов – метотрексат (25 мг/нед п/к или в/м).

Антибактериальная терапия : 1 линия - метронидазол 1,5 г/сутки + фторхинолоны (ципрофлоксацин, офлоксацин) в/в 10-14 дней; 2 линия - цефалоспорины в/в 7-10 дней.

Инфузионная терапия: коррекция белково-электролитных нарушений, дезинтоксикация

Коррекция анемии (гемотрансфузии при анемии ниже 80 г/л, далее – терапия препаратами железа, предпочтительно - парентерально).

Энтеральное питание у истощенных пациентов.

БК тонкой кишки (кроме терминального илеита).

Легкая атака: месалазин 4 г/сут не менее 2 лет

Среднетяжелая атака: преднизолон 1 мг/кг или метилпреднизолон 0,8 мг/кг в комбинации с иммуносупрессорами: АЗА (2-2,5 мг/кг), 6-МП (1,5 мг/кг), а при непереносимости тиопуринов – метотрексат (25 мг/нед п/к или в/м). При наличии

инфильтрата брюшной полости назначаются антибиотики: метронидазол в/в + фторхинолоны (преимущественно) парентерально 10–14 дней.

Неэффективность терапии ГКС или развитие гормональной зависимости (при любой локализации) является показанием к назначению биологической терапии: инфликсимаба/адалимумаба. Терапия инфликсимабом (Ремикейд) проводится в стартовой дозе 5 мг/кг и включает индукционный курс из трех инфузий по схеме «0-2-6», т.е. с вторым введением препарата через 2 недели и третьим введением - через 6 недель после первой инфузии. Инфузии в рамках дальнейшей поддерживающей терапии проводятся каждые 8 недель. У некоторых пациентов может потребоваться увеличение дозы до 10 мг/кг и сокращение срока введения до 6 недель для достижения эффекта.)

Хирургическое лечение: показаниями к оперативному вмешательству при БК служат острые и хронические осложнения, а также неэффективность консервативной терапии и задержка физического развития.

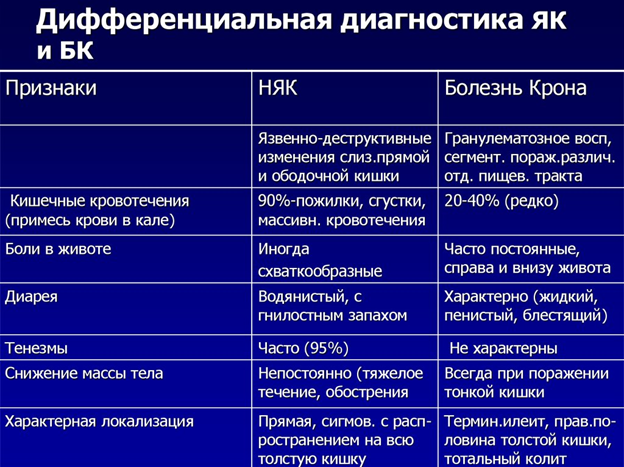

Дифференциальный диагноз с язвенным колитом

Признаки |

НЯК |

Болезнь Крона |

|

Язвенно-деструктивные изменения слизистой прямой и ободочной кишки |

Гранулематозное воспаление, сегментарное поражение различных отделов пищеварительного тракта |

Кишечные кровотечения |

90% - прожилки, сгустки, массивные кровотечения |

20-40% (редко) |

Боли в животе |

Иногда схваткообразные |

Часто постоянные, справа и снизу живота |

Диарея |

водянистый, с гнилостным запахом |

Жидкий, блестящий, пенистый стул |

Тенезмы |

Часто (95%) |

Не характерны |

Снижение массы тела |

Непостоянно (тяжелое течение, обострения) |

Всегда при поражении тонкой кишки |

Характерная локализация |

Прямая, сигмовидная, с распространением на всю толстую кишку |

Терминальный илеит, поражение тонкой кишки (кроме терминального илеита), правая половина толстой кишки, тотальный колит. |

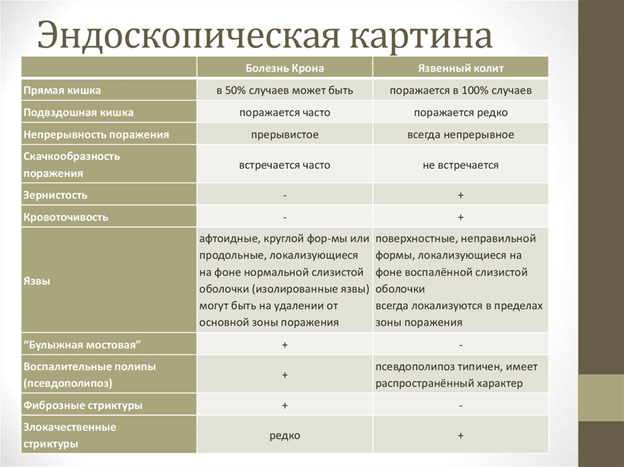

Эндоскопическая картина |

||

прямая кишка |

поражается в 100% случаев |

в 50% случаев может быть |

подвздошная кишка |

поражается редко |

поражается часто |

непрерывность поражения |

всегда непрерывное |

прерывистое |

зернистость |

+ |

- |

кровоточивость |

+ |

- |

язвы |

поверхностные, неправильной формы, локализующиеся на фоне воспаленной слизистой оболочки всегда локализуются в пределах зоны поражения |

афтоидные, круглой формы или продольные, локализующиеся на фоне нормальной слизистой оболочки (изолированные язвы) могут быть на удалении от основной зоны поражения |

“булыжная мотсовая” |

- |

+ |

воспалительные полипы (псевдополипы) |

псевдополипоз типичен, имеет распространенный характер |

+ |

фиброзные стриктуры |

- |

+ |

злокачественные стриктуры |

+ |

редко |