- •Часть III методы исследования высших корковых функции при локальных поражениях мозга (синдромный анализ)

- •1. Задачи нейро-психологического исследования при локальных поражениях мозга

- •2. Предварительная беседа

- •3. Исследование двигательных функций а) Предварительные замечания

- •Б) Исследование двигательных функций руки

- •В) Исследование орального праксиса 1

- •4. Исследование слухо-моторных координации

- •А) Исследование восприятия и воспроизведения звуковысотных отношений

- •Б) Исследование восприятия и воспроизведения ритмических структур

- •5. Исследование высших кожно-кинестетических функции

- •А) Исследование осязательной чувствительности

- •Б) Исследование глубокой (кинестетической) чувствительности

- •В) Исследование высших осязательных функций и стереогноза

Б) Исследование двигательных функций руки

Мы начинаем специальное исследование больного с анализа его двигательных функций как потому, что оно не требует речевых форм общения с больным, так и потому, что получаемые при этом. данные могут быть учтены при дальнейшем анализе. Исследование обычно начинается с анализа того, не имеется ли у больного изменения силы, точности движений, нарушения тонуса, явлений атаксии, гиперкинезов и патологических синкинетических движений.

Эта сторона анализа обеспечивается обычным неврологическим исследованием, однако бывает полезным специально проверить состояние этих элементарных, условий движения для того, чтобы правильно оценить те нарушения сложных двигательных актов, которые могут выступить при дальнейшем исследовании.

Для этой цели следует предложить больному проделывать движения пересчета пальцев (поочередное прикосновение большим пальцем ко II, III, IV и V пальцам), делая эти движения одновременно обеими руками в обычном, а затем в максимальном темпе. Наличие пареза, нарушения точности движений или патологической . дистонии и атаксии или тремора резче выявленных в одной руке, выступает при такой пробе достаточно отчетливо. Аналогичные данные можно получить, если предложить больному длительно сводить и разводить или сжимать и разжимать пальцы обеих рук и т. п.

Наблюдаемая в этих условиях разница в выполнении движений обеими руками и особенно неравномерное истощение, наступающее в обеих руках, могут служить ценными показателями нарушения силы, точности, быстроты и координированности движений. Это должно быть принято во внимание при оценке дальнейших данных о нарушении сложного построения двигательного акта.

В отдельных случаях эти двигательные дефекты легко могут быть записаны на любом устройстве, регистрирующем движения с помощью пневматической иди блоковой передачи, или, что дает значительно более точный эффект, с помощью электромиографического анализа. Характерные особенности паретических или дистонических нарушений движения могут быть получены с помощью записи непрерывного постукивания пальцем с использованием пневматического приемника; этот прием будет описан ниже (III, 4, б).

Дальнейшее исследование двигательных функций должно опираться на серию специальных проб, каждая из которых, оставаясь комплексной пробой, однако, адресуется прежде всего к исследованию сохранности одного из указанных выше видов, афферентации, необходимой для осуществления двигательного акта. Эти пробы также могут быть использованы для оценки симптомов, имеющих топическое значение.

Исследование сохранности кинестетической основы построения движений следует начать с анализа глубокой чувствительности больного, которое проводится с помощью обычных, хорошо известных в неврология приемов. В некоторых случаях можно использовать более точные приемы исследования, например кинематометр (рука или палец больного отводится в сторону на определенный угол, и ему предлагается воспроизвести этот угол). Тот же прием может быть применен в усложненном виде: больному, глаза которого закрыты, предлагается воспроизвести левой рукой тот угол, под которым ставится его правая рука (или обратно). Наличие сколько-нибудь отчетливого нарушения в выполнении этой пробы или постепенное появление ошибок при истощении

328

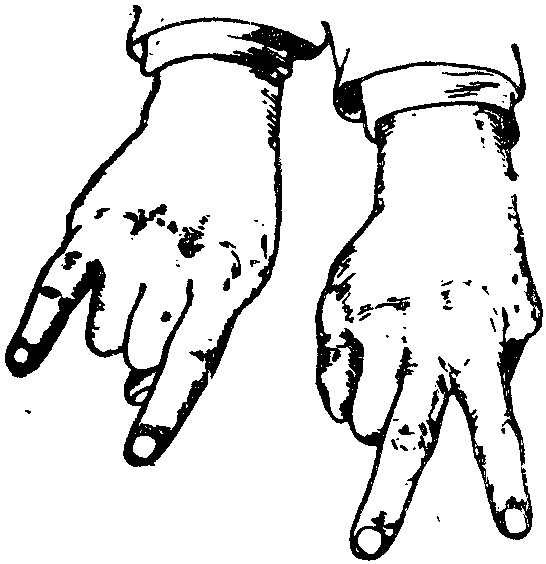

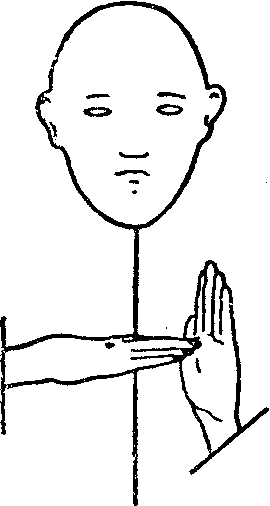

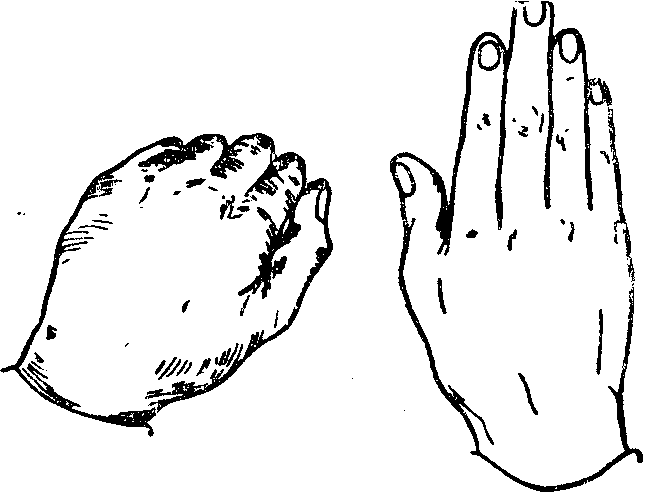

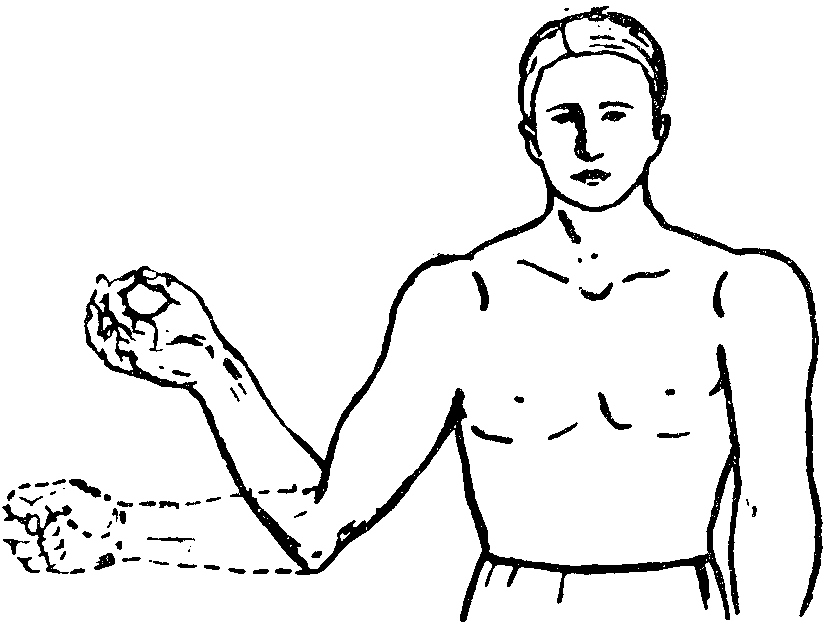

Рис.

109. Проба

на исследование праксиса позы

Ценным приемом для исследования оптико-кинестетической организации сложного движения является проба на воспроизведение различных положений пальцев руки по предлагаемому исследователем образцу. При этой пробе больному предлагается повторить одну из поз руки, приводимых на рис. 109 (вытянуть II и III или II и V пальцы, сложить пальцы в кольцо, положить II и III пальцы друг на друга и т. п.); желательно, чтобы больной как можно меньше контролировал свои движения зрением; для этого его руку можно отделять экраном с отверстием для руки.

Вторичные, не связанные с нарушением кинестетической основы движения, дефекты при выполнении этой пробы носят иной характер и легко могут быть отдифференцированы от только что описанных. Сюда относятся прежде всего явления «зеркальности» движений — больно-й, сидящий против исследующего, вытягивает мизинец правой руки, когда ему нужно вытянуть указательный палец, пытается вытянуть V и IV пальцы, когда ему нужно вытянуть II и III, не производит нужного изменения пространственных отношений и зеркально производит движения. Такие ошибки, легко исчезающие, если исследующий садится рядом с больным или если предложить больному, сидящему напротив, воспроизводить позы, предлагаемые правой рукой, его левой рукой, относятся к явлениям эхопраксии, чаще всего возникающей при пассивных состояниях больных с «лобным синдромом». Этот симптом иногда проявляется и при глубоком распаде речевого опосредствования движений, наблюдаемом при афазии, и, конечно, имеет в обоих случаях неодинаковое топическое значение.

Иное значение имеют трудности денервации возникшего движения и те двигательные персеверации, в результате которых больной, один раз сделав соответствующее движение, не может переключиться на новое и продолжает инертно воспроизводить его вместо требуемых новых движений.

Такая патологическая инертность двигательных актов при первичной сохранности «праксиса позы» чаще всего является признаком поражения передних отделов мозговой коры.

329

Сенсибилизированный характер носит проба, проверяющая, в какой мере больной может переносить позу, приданную одной руке, на другую руку. Для этой цели исследующий придает одной руке больного ту или иную позицию и предлагает с закрытыми глазами воспроизвести эти же позы другой рукой. Дефект в кинестетиче-кой афферентации движения выявляется при этой пробе особенно отчетливо.

Особым вариантом этой пробы может быть предложение больному выполнять нужное движение не по .наглядному образцу, а по словесной инструкции; это снимает зрительную афферентацию движения и может более отчетливо выявить природу наблюдаемых нарушений.

Если только что описанная проба направлена преимущественно на выявление дефектов в кинестетической основе движения (хотя, как мы уже видели, могут быть нарушения и 'в силу иных причин), то вторая группа применяемых проб направлена премущественно на выявление возможных дефектов в зрительно-пространственной организации двигательного акта.

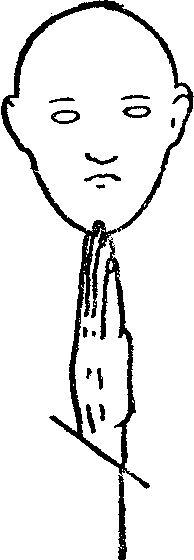

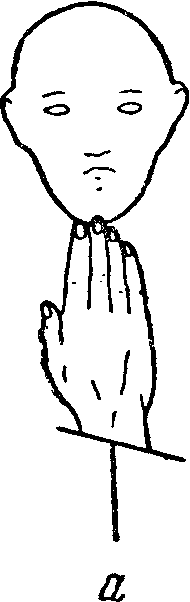

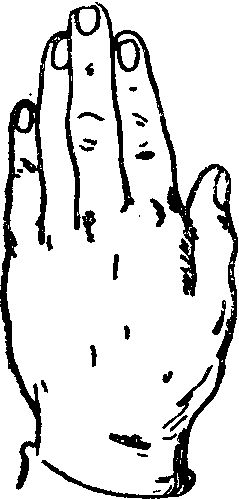

Рис. 110. Проба на исследование пространственной организации движений: а — пробы с одной рукой; б — пробы с двумя руками

Сюда относятся те пробы, при которых больному предлагается воспроизвести определенные положения руки. Они максимально просты по своей кинестетической основе (не включают дифференцированных положений пальцев), но должны располагаться в четких координатах пространства (горизонтально, фронтально или сагиттально). Такие пробы на воспроизведение положений руки изображены на рис. 110. Как видно из этого рисунка, такие движения могут выполняться либо одной

330

рукой, либо обеими руками, причем пробы с обеими руками, располагающиеся в разных пространственных плоскостях, естественно, являются более сложными.

При более простом варианте данной пробы исследующий располагается рядом с больным (тем самым снимая необходимость мысленного перемещения правой и левой руки); в более сложном (сенсибилизированном) варианте исследующий садится напротив больного. Последний, выполняя эти пробы, должен мысленно перекодировать положение обеих рук, преодолевая зеркальное воспроизведение заданной позы.

Для того чтобы выявить нарушения в особенно отчетливых формах, исследующий дает больному карандаш и предлагает придать этому карандашу соответствующее образцу положение в горизонтальной, фронтальной или сагиттальной плоскостях, тем самым полностью исключая кинестетические факторы, участвующие в придавании руке нужной позы.

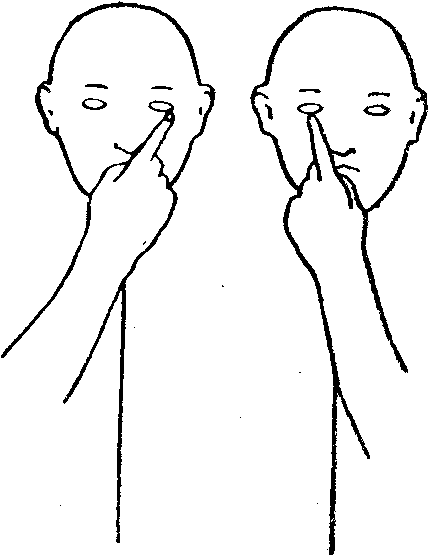

Рис.

III. Проба

Хэда

Для того чтобы исключить влияние зрительных образов, толкающих больного к зеркальному воспроизведению позы, можно перейти к опыту с выполнением данного задания по словесной инструкции («возьмите правой рукой левое ухо» и т. д.), имеющему, однако, совсем другой смысл.

Невозможность придать руке нужное положение может указывать на нарушение зрительно-пространственной основы двигательного акта. Трудность преодолеть наглядно воспринимаемую позу и зеркальное воспроизведение движения (естественное и для здорового испытуемого, но приобретающее при мозговых поражениях трудно корригируемый характер) 'может являться следствием упомянутого 'выше явления эхостраксии, указывающего на общее снижение активности, а иногда, как думают некоторые авторы, на затруднение речевого опосредствования действия.

Как и всякое ' нейро-психологическое испытание, проба Хэда имеет комплексный характер, и наблюдаемые при ее применении нарушения могут быть результатом различных патологических факторов.

331

Как уже было сказано выше, первичные дефекты выполнения этой пробы являются результатом нарушения пространственного синтеза и возникают при поражении теменно-затылочных (или нижне-теменных) отделов левого полушария. В этих случаях больной активно пытается найти нужное положение рук, часто включает речевой анализ задания, но испытывает заметные трудности при попытках придать рукам правильное пространственное расположение.

Характерные дефекты в выполнении этой пробы могут, однако, быть следствием общей инактивно'сти больного, типичной для случаев поражения лобных отделов мозга. В этих случаях больной оказывается не в состоянии приступить к тому сложному анализу и перекодированию наглядно воспринимаемого образа, которо.е требуется данной пробой, и заменяет эту 'сложную задачу простым эхопраксическим воспроизведением непосредственно воспринимаемого положения рук. В силу этой инактивности больного выполнение пробы Хэда приобретает здесь зеркальный характер, а инактивность больного выступает как в том, что он никогда не оценивает успешности своих действий, так и в том, что поправки, которые делает исследующий его врач, как правило, не приводят к улучшению выполнения данной пробы.

Характерно, что в некоторых случаях относительно легкого нарушения функции лобных долей мозга включение громкого речевого анализа (когда больному разрешается вслух анализировать заданные положения рук и лишь затем воспроизводить их практически) улучшает выполнение задания, в то время как запрещение такого развернутого речевого анализа нарушает движения больного, и он вновь начинает зеркально воспроизводить предъявляемое положение рук.

Сложный характе'р условий, вовлекаемых в пробу Хэда, делает ее хорошим способом выявления дефектов, связанных с мозговыми поражениями, но значительно затрудняет оценку этих дефектов.

Исследование зрительно-пространственной основы движения опирается на ряд проб, специально направленных 'на изучение зрительно-пространственного анализа и синтеза; относящиеся сюда пробы на «конструктивный праксис» будут рассмотрены ниже (III, 6, г) в другом контексте.

Существенное значение для уточнения топической диагностики имеют методы исследования динамической организации двигательного акта, нарушение которой отчетливо выступает при поражении премотор-ных отделав мозга (II, 4, д). Наиболее пригодными для этой цели являются те пробы, при которых больной должен совершать простую серию движений, отдельные звенья которой меняются с достаточной плавностью.

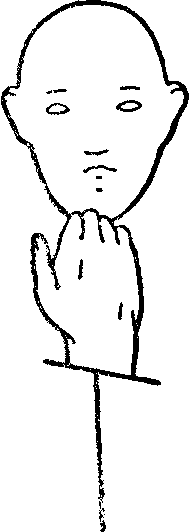

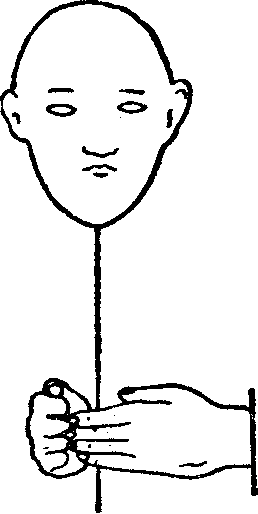

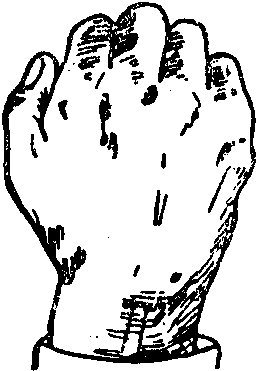

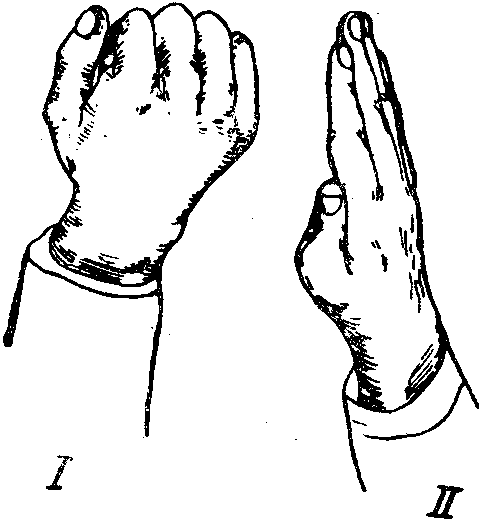

Этим задачам отвечает проба на реципрокную координацию движений обеих рук, предложенная Н.И.Озерецким (1930).Проба заключается в том, что больному предлагают положить перед собой руки, причем одна кисть сжата в кулак, другая с распрямленными пальцами (рис. 112). Затем предлагают одновременно изменять положение обеих кистей, расправляя одну и сжимая другую. Больной с поражением кинестетической основы двигательного акта может не 'выявить в этой пробе грубых дефектов. Наоборот, больной с поражением премоторных систем (и особенно с поражением передних отделов мозолистого тела) часто оказывается не в состоянии быстро и плавно производить эти движения. Он начинает либо производить каждое движение изолированно, так что вместо плавной одновременной смены положений возникает цепь отдельных изолированных движений, либо же начинает уподоблять движения обеих рук, так что 'их реципрокная координация

332

![]()

замещается аллиированной координацией. Характерно, что при поражении как премоторной, так и постцентральной области одного из полушарий эта проба 'выявляет преимущественное отставание одной (противоположной очагу) руки. При парасагиттальном поражении, влияющем на передние отделы мозолистого тела, реципрокная координация обеих рук становится полностью невозможной, хотя выполнение проб на динамическую организацию движений одной руки (о которых будет сказано ниже) может оставаться сохранным.

Рис. 112. Проба на реципрокную координацию

Аналогичное значение имеет другой вариант той же пробы. Больному предлагают положить перед собой обе кисти и попеременно постукивать правой рукой по два раза, а левой—по одному разу, плавно переходя от одной руки к другой (эта проба условно обозначается

как "^' [ ) , затем порядок ударов меняется на обратный. При

лев. ^ 1 ] /

поражении премоторных отделов коры соответствующие движения часто теряют свою плавность, каждый удар производится изолированно, больной начинает давать лишние удары ил'и легко уподобляет движения обеих рук (' или ^.Особенно отчетливые дефекты

-' ^лев. ^ II II ^ 1[У

возникают, если предложить больным выполнять эту пробу в быстром •пемпе. Характерно, что если больные с «премоторным синдромом» выполняют эту пробу недостаточно плавно, но обычно корригируют допускаемые ошибки, то' больные с процессом, вовлекающим подкорковые узлы, нередко начинают давать серию лишних импульсивных ударов, которые они не могут остановить, а больные с поражением лобных долей мозга часто упрощают заданную программу, либо начиная поочередно отстукивать ритм обеими руками ( ^, либо же начинают отстукивать ритм беспорядочно, не сопоставляют своего движения с заданием и не корригируют своих ошибок.

Некоторые близкие по своему значению пробы на динамическую организацию движения можно найти в работах Н. И. Озерецкого (1930).

В случаях, если одна рука больного находится в состоянии пареза и бимануаль-ные пробы оказываются невозможными, можно применить пробы на динамическую организацию движений, выполняемых одной рукой.

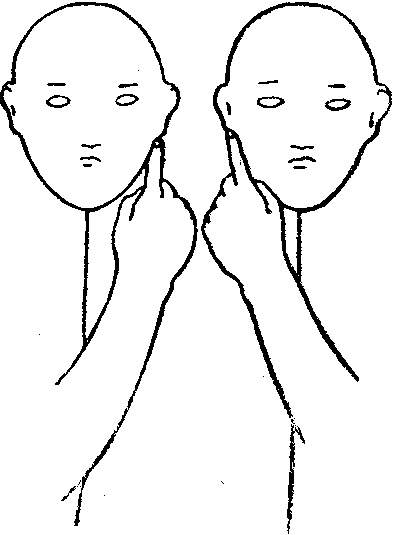

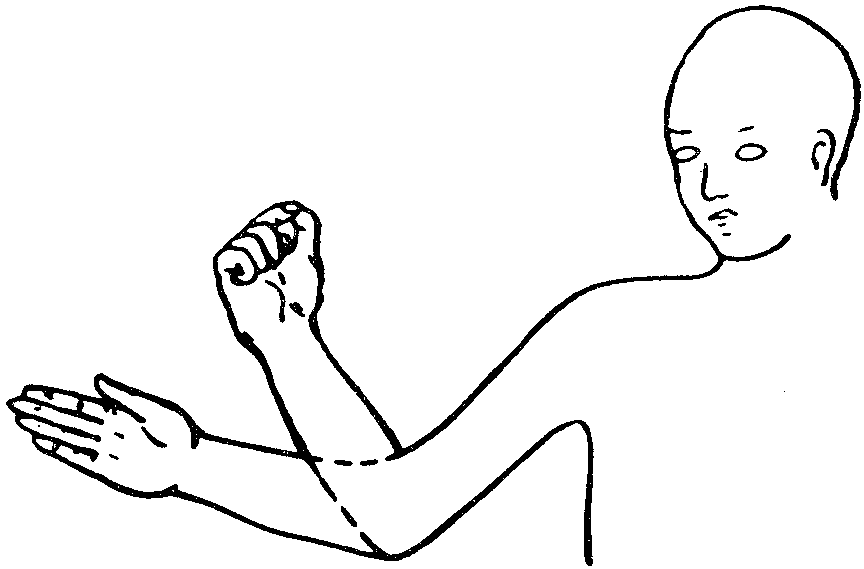

Наиболее легкой из таких проб является проба «кулак—кольцо», при которой больному предлагается попеременно выбрасывать вперед пальцы то сжатые в кулак, то поставленные в^позу кольца (рис. 113). У больного с поражением премоторных отделов коры такой навык формируется с трудом, смена движений происходит недостаточно плавно, одна из позиций руки «застревает»; больной либо выбрасывает предплечье, не меняя позиции пальцев, либо же меняет позицию пальцев, но пере-

333

ш

Рис.

115. Проба

на смену поз руки («кулак

— ребро

— ладонь»).

На рисунке даны три последовательные

позиции

(1, II, III)

334

Рис.

113. Проба

«кулак-кольцо»

Рис.

114. Проба

на динамическую координацию движений

(по М. Б. Эйдиновой)

Существенным дополнением к трем описанным выше пробам является включение в них речевой команды самого больного. Если непосредственное выполнение этих проб не удается, исследующий может предложить больному давать себе самому речевую команду (например, «кулак», «ребро», «ладонь» и т. д. или «первый», «второй», «первый», «пятый») и выполнять соответствующие движения. Если у больного с поражением премоторных систем тако'е усиление речевой регуляции действия может дать существенный эффект, укрепив нужную последовательность движения, то у многих больных с «лобным синдромом», как это было описано выше (II, 5, г), регулирующее влияние речи настолько ослаблено, что даже правильно повторяя инструкцию, больной продолжает выполнять нужное действие неправильно.

Значительную помощь при исследовании динамической организации движения оказывают графические пробы, при которых больному предлагают рисовать узор, составленный из двух сменяющихся звеньев

(например, ^—1/\/^\ )• Д^ больного с поражением премоторных

систем такая постоянная смена движений и осуществление этого задания единой «кинетической мелодией» является очень трудным делом. выполнение задания приобретает дезавтоматизированный характер, а иногда заменяется персевераторным повторением одного звена. Эти пробы были подробно описаны выше (II, 4, д).

Все предлагаемые пробы направлены на анализ отдельных условий построения двигательного акта (его кинестетической, зрительно-пространственной и динамической организации). Однако для ориентировки в особенностях праксиса можно применять комплексные пробы, хорошо известные в неврологической клинике и состоящие в исследовании того, как больной выполняет предметные движения (застегивание пуговицы, шнуровка ботинка и т. п.). Не обладая качествами аналитических проб, эти наблюдения Позволяют ориентироваться в состоянии сложных двигательных актов больного и дают возможность увидеть, как проявляются описанные выше дефекты при сложных предметных действиях.

Специальное значение имеют широко 'распространенные в неврологической клинике пробы на действие в воображаемой ситуации. .Больному предлагают произвести действие с отсутствующими предметами (например, показать, как наливают и размешивают чай, крутят кофейную мельницу, шьют иголкой или режут ножницами); эти пробы, как и пробы на выполнение символических действий (поманить пальцем, погрозить и т. п.), являются очень чувствительными пробами на сохранность сложных форм праксиса, но ввиду их комплексного характера о топическом значении наблюдаемых дефектов судить трудно.