- •1. Общие сведения

- •1.1. Предмет и метод геодезии как науки

- •2.2. Метод проекций и системы координат в геодезии

- •3. Ориентирование

- •4. Связь дирекционных углов и горизонтальных углов полигона

- •5. Прямая и обратная геодезические задачи

- •6.Топографические карты и планы

- •6.1. Понятие о плане, карте, профиле

- •6.2. Цифровые и электронные топографические карты

- •6.3.Масштабы

- •6.4. Условные знаки ситуации и рельефа [5]

- •6.5. Основные формы рельефа и их изображение на картах и планах.

- •6.6. Номенклатура топографических карт и планов

- •7. Угловые измерения

- •7.1. Принцип измерения горизонтального угла и схема угломерного прибора

- •7.2. Классификация теодолитов

- •7.3. Отсчетные приспособления теодолитов

- •7.4. Поверки и юстировка теодолитов

- •7.5. Способы измерения горизонтальных углов

- •7.6. Устройство вертикального круга. Измерение вертикальных углов

- •7.6.1. Порядок измерения угла наклона

- •7.7. Точность измерения углов

- •8. Линейные измерения

- •8.1. Способы измерения расстояний

- •8.2. Измерение длин линий землемерной лентой

- •8.3. Косвенные линейные измерения

- •8.3.1. Дальномеры геометрического типа

- •8.3.2. Физические дальномеры

- •8.4. Измерение неприступных расстояний

- •9. Нивелирование и его виды

- •9.1. Сущность и способы геометрического нивелирования

- •9.2. Классификация и устройство нивелиров

- •9.3. Поверки нивелиров с цилиндрическим уровнем

- •10. Продольное нивелирование трассы

- •10.1. Полевые работы

- •10.2. Камеральные работы

- •11. Опорные геодезические сети

- •12. Топографические съемки

- •12.1. Теодолитная съемка

- •12.1.1. Полевые работы

- •12.1.2. Камеральные работы при теодолитной съемке

- •12.2. Тахеометрическая съемка

- •12.2.1. Полевые работы

- •12.2.2. Камеральные работы

- •12.3. Электронные тахеометры

- •12.4. Нивелирование поверхности по квадратам

- •12.5. Фототопографические съемки

- •12.5.1. Аэрофототопографическая съемка

- •13. Элементы теории ошибок измерений

- •13.1. Классификация и свойства ошибок геодезических измерений

- •13.2. Средняя квадратическая, предельная и относительная ошибки

- •13.3. Средняя квадратическая ошибка функции измеренных величин

- •13.4. Арифметическая середина и ее свойства

- •13.5. Оценка точности ряда измерений по вероятнейшим ошибкам

- •14. Задачи инженерной геодезии в строительстве

- •14.1. Способы перенесения проектных углов, точек, линий и плоскостей с плана на местность

- •14.1.1. Построение на местности угла заданной величины

- •14.1.2. Перенесение в натуру линии заданной длины

- •14.1.3. Перенесение в натуру проектных точек в плане

- •14.2. Разбивка криволинейных сооружений

- •14.2.1. Способ прямоугольных координат

- •14.2.2. Способ продолженных хорд

- •14.3.3. Построение на местности горизонтальной и наклонной плоскости

- •14.4. Развитие плановой и высотной геодезической основы на строительной площадке

- •14.4.1. Геодезическая разбивочная основа для строительства

- •14.4.2 Пространственные сети из пленочных отражателей (катафоток)

- •14.4.3. Строительная сетка

- •14.5. Разбивочные работы на строительной площадке в

- •14.5.1. Нулевой цикл строительства и геодезические работы

- •14.5.2 Передача проектной отметки на дно котлована

- •14.5.3. Устройство фундамента

- •14.5.4. Вынос нулевого горизонта

- •14.6. Надземный цикл строительства

- •14.6.1. Передача осей на верхний монтажный горизонт

- •14.6.2. Установка стальных и железобетонных колонн

- •14.6.3. Контроль за вертикальностью ряда колонн

- •14.6.4. Исполнительные съемки

- •15. Наблюдения за осадками и деформациями зданий и сооружений

- •15.1. Причины деформаций оснований сооружений

- •15.2. Классификация деформаций оснований и сооружений

- •15.3. Методы и точность измерений осадок и деформаций

- •15.4. Организация наблюдений за осадками методом геометрического нивелирования

- •1. Общие сведения …………………………….……….………………4

- •1.1. Предмет и метод геодезии как науки………………...………….4

14.5.2 Передача проектной отметки на дно котлована

После обозначения в натуре осей здания и границ котлована начинаются земляные работы. Основной задачей геодезических работ в этот период является контроль за глубиной разработки котлована. Отметка дна котлована должна соответствовать проектной. Если котлован не глубокий, то контроль можно осуществлять с помощью нивелира и рейки относительно репера, расположенного вблизи строительной площадки.

а

З

Рn А

НРnА

в

П

В

НВ

Уровенная поверхность

Рис.101. Схема передачи отметки на дно котлована

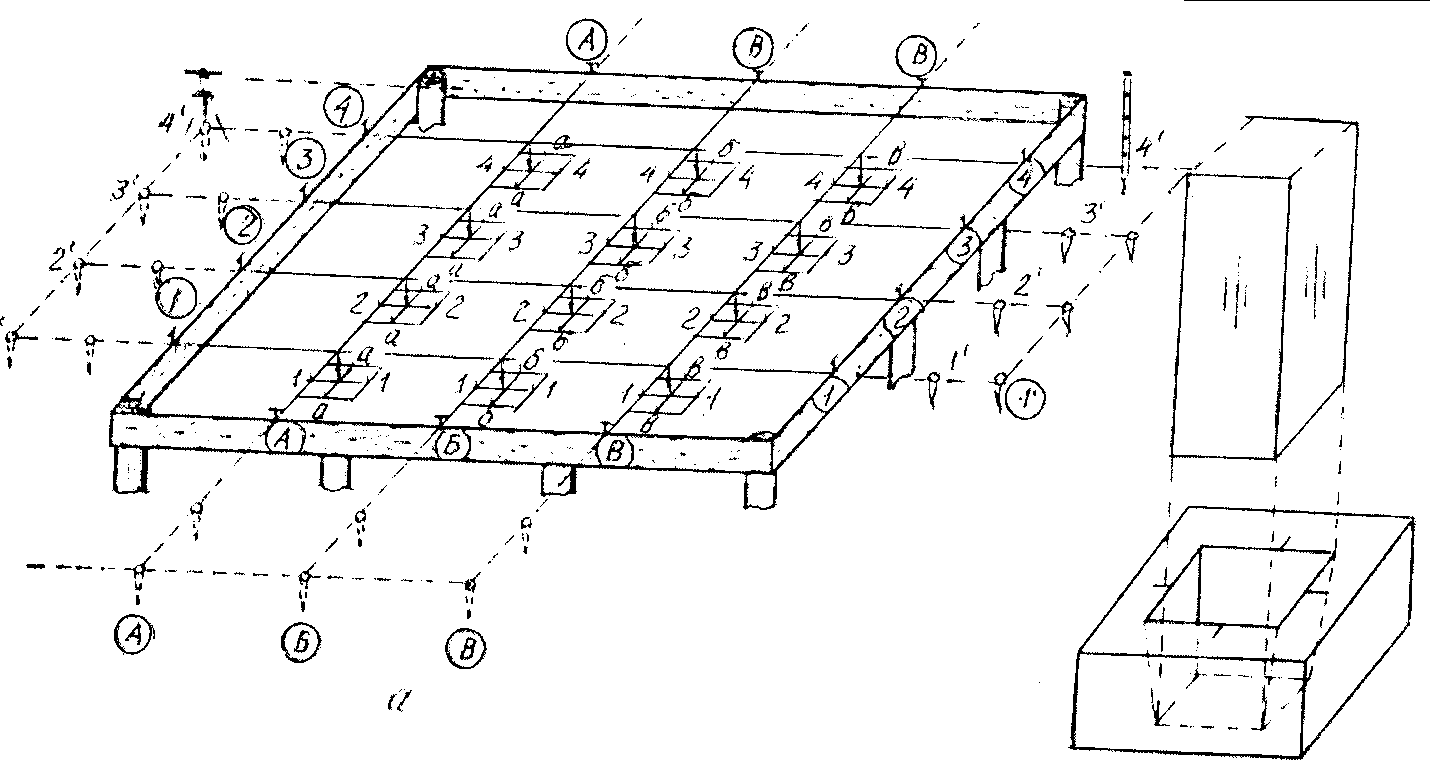

По окончании землеройных работ недобор грунта должен быть 10–15 см до проектной отметки. После производится зачистка дна и стенок котлована до проектного положения. Для зачистки дна котлована в него передают отметку, нивелируют дно по квадратам со сторонами со стороной 5-10 м, зачищают вручную или бульдозером и переносят на дно котлована продольные и поперечные оси фундаментов. Схема передачи отметки в котлован понятна из рис. 101.

НВ = НРnА + З – (а – в) –П, где НРnА – отметка исходного пункта А; НВ – искомая отметка пункта на дне котлована; З и П – соответственно отсчеты по задней рейке наверху и по передней на дне котлована, а и в – отсчеты по рулетке.

Передача осей фундаментов осуществляется путем натягивания проволок по осевым меткам на обноске и проектирования отвесами точек пересечения (рис. 102). От угловых точек разбивают сам фундамент. Завершает земляные работы исполнительная съемка основных, дополнительных осей фундамента, очертаний дна котлована и нивелирование дна. Результаты съемки сравнивают с проектом.

2

3

1

1

4

Рис. 102. Передача осей в котлован:

1 – обноска; 2, 3 – монтажная проволока; 4 – оси, спроектированные на дно котлована

14.5.3. Устройство фундамента

Дальнейшие геодезические работы заключаются в устройстве фундамента. Сплошные и ленточные монолитные фундаменты начинают с устройства опалубки, изготовленной согласно проектным размерам фун-

Рис. 103. Разбивка осей колонн

дамента. Сборка частей опалубки производится относительно перенесенных в котлован осей фундамента. По высоте опалубку устанавливают с помощью нивелира. Вертикальность стенок опалубки проверяется отвесом. Для получения проектной горизонтальной поверхности фундамента в предварительно залитый бетон вставляют металлические штыри и нивелируют. Потом бетон затирают по верхушкам штырей. После окончания бетонирования фундамента производят исполнительную съемку и на плане указывают величины отклонения от проекта в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Для выполнения дальнейших разбивочных работ в местах пересечения осей здания на фундаменте закладывают металлические пластинки 100×100 мм и переносят на них теодолитом основные оси.

Столбчатые фундаменты сооружают под стальные или железобетонные колонны. Для этого сначала на местности разбивают оси колонн и закрепляют их (рис. 103). На основе полученных осей устраивают фундаменты под колонны: подколонники с анкерными болтами для стальных и стаканы для железобетонных колонн.

Опалубку в виде короба с обозначенными на схватках осями устанавливают с помощью натянутых проволок и нивелира в проектное положение и заливают бетоном. Направление осей выносится на опалубку. Если фундамент (подколонник) готовится для металлической колонны, то перед бетонированием на опалубку необходимо установить шаблон для закрепления в теле подколонника анкерных болтов. Продольные и поперечные оси на шаблоне должны быть совмещены с соответствующими осями на опалубке. В отверстия пропускают болты и с помощью гаек и нивелира устанавливают их на проектной отметке. После этого заливают бетон.

Подколонники для железобетонных колонн (стаканы), также контролируются в плане и по высоте. Они могут бетонироваться на месте или поставляться с завода.

Если здание имеет подвальную часть, то одной из последующих задач геодезической службы является контроль за возведением стен подвала. Стены кладутся относительно осей, вынесенных на фундамент. Вертикальность стен контролируется отвесом, горизонтальность кладки – нивелиром или плотницким уровнем. На выровненные стены укладывают перекрытие и нивелируют его по квадратам со стороной 3 м для контроля плоскостности и горизонтальности.