Трубку изготавливают из эталонного вещества. При исследованиях в области температур до 1100 °С таким материалом может служить плавленый кварц, обладающий устойчивой температурной зависимостью коэффициента линейного расширения, по крайней мере, до 1100° С. Значения коэффициентов линейного расширения плавленого кварца приводятся в табл. 10. 1.

При температурах выше 1100° плавленый кварц испытывает превращение (образуется кристобалит) и его коэффициент линейного расширения резко возрастает.

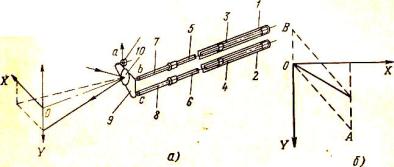

Рис. 10.3. Дилатометрический пирометр: 1 - трубка; 2—образец-эталон; 3—толкатель

При измерениях цилиндрический образец помещают в трубку с запаянным дном так, чтобы при небольшом зазоре между стенками трубки и образцом последний мог свободно удлиняться при нагреве, не испытывая сопротивления вследствие сил трения.

Таблица 10.1 Средние коэффициенты линейного расширения плавленого

кварца

Интервалы |

80 - |

300- |

300- |

300 - |

300 - |

температур, |

300 |

330 |

400 |

1100 |

1500 |

К |

|

|

|

|

|

Средний коэф- |

0,256 |

0,42 |

0,50 |

0,546 |

0,585 |

фициент ли- |

|

|

|

|

|

нейного расши- |

|

|

|

|

|

рения, ∙106, |

|

|

|

|

|

(град-1) |

|

|

|

|

|

Нижнюю часть трубки с образцом нагревают в печи или ванне так, чтобы температура по длине образца была постоянной. Верхняя часть трубки выведена из нагретой зоны и может иметь комнатную температуру. Над образцом (при вертикальном расположении) в трубке с небольшим зазором помещают стержень 3 из того же материала, что и трубка, доходящий до ее верхнего края. Стержень над образцом находится в тех же температурных условиях, что и окружающая его часть трубки, и их тепловое расширение одинаково. Таким образом, относительное смещение верхнего торца стержня и края трубки определяется только разностью удлинений образца и окружающей его нижней части трубки, находящихся в изотермической камере.

Зная коэффициент линейного расширения материала трубки (например, плавленого кварца), легко рассчитать коэффициент линейного расширения исследуемого материала. Измерение относительного удлинения может производиться либо с помощью микроскопа визуально в условиях установившейся температуры, либо путем непрерывной фотографической регистрации процесса расширения с одновременной записью соответствующих температур.

Принцип метода трубки использован в дилатометрическом пирометре Шевенара (рис. 10.3).

В качестве образца 2 (см. рис. 10.3) в пирометре применяют эталон из сплава, обладающего известной, близкой к линейной, температурной зависимостью коэффициента расширения. В этом случае расширение эталона является величиной, определяющей температуру печи, в которой он находится. Удлинение эталона можно измерять при установившейся температуре, а также путем механической записи или фотографической регистрации непрерывного процесса расширения эталона. Малые удлинения эталона могут быть увеличены с помощью механических и оптических рычагов. При использовании дилатометричеекого пирометра тепловое расширение плавленого кварца

или иного материала, из которого состоит трубка, учитывается при градуировке.

Эталонный образец (2) изготовляют обычно из сплавов на основе никеля. Наибольшее распространение получил сплав Пирос следующего химического состава (в вес. %): 82% Ni;

7% Сг; 5% W; 3% Fe; 3% Мn.

Известны также сплавы Хронин и др., но они менее распространены.

Пирос испытывает при нагреве только магнитное превращение при 200 °С, которое сопровождается настолько незначительным объемным изменением, что не оказывает влияния на точность при измерении температуры. Свыше 200 °С Пирос немагнитен и не претерпевает никаких превращений. Расширение его практически обратимо и не меняется при многократных нагревах и охлаждениях. Ниже в табл. 10.2 приводятся значения истинного коэффициента линейного расширения Пироса.

Таблица 10.2 Коэффициент линейного расширения Пироса при различных

температурах

Темпе- |

а-106 |

Темпе- |

а-106 |

Темпера- |

а-106 |

Темпе- |

а- |

°С |

|

°С |

|

°С |

|

°С |

|

0 |

12,5 |

550 |

17,64 |

250 |

15,13 |

800 |

19,6 |

50 |

13,1 |

600 |

18,04 |

300 |

15,56 |

850 |

20,0 |

100 |

13,7 |

650 |

18,44 |

350 |

15,99 |

900 |

20,4 |

150 |

14,2 |

700 |

18,85 |

400 |

16,41 |

950 |

20,8 |

200 |

14,6 |

750 |

19,25 |

450 |

16,82 |

1000 |

21,2 |

|

|

|

|

500 |

17,23 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Применение метода трубки позволило создать дифференциальные дилатометры, обладающие высокой точностью, практически безынерционные и, самое главное, дающие воз-

можность более точно исследовать фазовые превращения в твердом состоянии. Конструкцию наиболее типичного дилатометров подобного типа рассмотрим ниже.

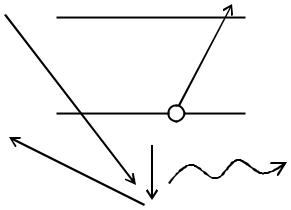

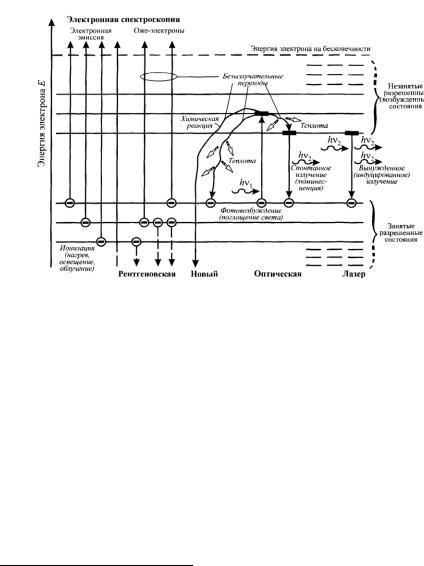

Дифференциальный оптический дилатометр. В настоя-

щее время известно несколько моделей дифференциальных оптических дилатометров, отличающихся лишь некоторыми конструктивными особенностями. Принцип действия их предложен Шевенаром и основан на одновременной записи кривых расширения эталонного и испытуемого образцов. Схема головки дилатометра Шевенара и схема записи изображена на рис. 10.4. Эталоны и образцы имеют одинаковые размеры и форму.

При испытании образец 4 и эталон 3 помещают в одинаковые запаянные с одного конца трубки из плавленого кварца 2 и 1 (см. рис. А, а). Посредством стержней из плавленого кварца 5 и б их удлинение передается стальным толкателям 7 и 5, а последние передают удлинение подвижным опорам бис оптического рычага 9, к которому прикреплено зеркальце 10. Оптический рычаг выполнен в виде пластинки из инвара с тремя опорными штифтами а, b и с, расположенными по вершинам прямоугольного треугольника.

Штифт b (вершина прямого угла) упирается в углубление на торце стержня 7, штифт с — в гладкий торец стержня 8, а штифт а — в неподвижную опору 11. При расширении образца или эталона оптический рычаг отходит от своего первоначального положения. При сокращении длины образца или эталона оптический рычаг возвращается к прежнему положению при помощи пружин, обеспечивающих плотность прилегания всех соприкасающихся частей передаточного механизма в течение всего опыта.

Пучок света от осветителя проходит через систему диафрагм и линз и попадает на зеркальце. Отражаясь от зеркала, световые лучи фокусируются в виде светящейся точки на матовом стекле или светочувствительной пленке (бумаге, пластинке).

11

Рис. 10.4. Дилатометр Шевенара: а - схема головки; б-схема записи

Нагрев образца и эталона осуществляется с помощью электрической трубчатой печи.

Перемещение световой точки на фотопластинке соответствует изменению длины образца и эталона. Удлинение образца вызывает перемещение световой точки по вертикальной оси ОВ, удлинение эталона соответствует перемещению точки по линии ОА, расположенной под углом 65° к горизонтальной оси

(см. рис. 10.4, б).

Дилатометрическая кривая на фотопластинке является результирующей обоих перемещений, соответствующих удлинению образца и эталона. Расположение кривой по отношению к горизонтальной оси (выше или ниже) определяется знаком раз-

ности lобр — lэт эт-

Градуировка дилатометра (определение коэффициентов увеличения по осям координат, построение температурной шкалы и регулировка координатных осей) осуществляется в процессе нескольких несложных операций.

Коэффициент линейного расширения испытуемого образца

485

|

|

|

|

k1 |

tg |

|

|

|

|

|

, |

(10.11) |

|

обр |

k2 |

эт |

кв |

эт |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где k1 - оптическое увеличение по оси абсцисс; k2 — оптическое увеличение по оси ординат;

dydx — угол наклона дилатометрической кривой к оси абс-

цисс; эт — коэффициент линейного расширения эталона; кв

— коэффициент линейного расширения кварца. Существуют и другие конструкции дилатометров.

11. СПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Разнообразные методы спектроскопии чрезвычайно распространены в экспериментальной физике и играют важную роль в материаловедении. В широком смысле под спектрами понимают совокупность дискретных значений физической величины или непрерывные функции, которые характеризуют какую либо систему или процесс. Исследуемой величиной могут быть: частота колебаний, энергия, длина волны, импульс, масса, время пролета частицами заданного расстояния.

Процессы в исследуемых материалах чаще всего характеризуют в терминах частот, длин волн и соответствующих квантов электромагнитных колебаний. В зависимости от используемого диапазона частот это могут быть радио-, оптические (в видимой, инфракрасной (ИК) и ультрафиолетовой (УФ) частях спектра) или рентгеновские методы и средства.

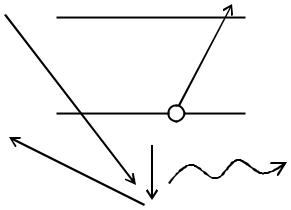

В табл.11.1 приведены некоторые основные методы спектроскопии, используемые для анализа поверхностных слоев твердых тел, классифицированные согласно типу частиц, используемых для возбуждения спектра и частиц - носителей информации о составе вещества. Методы электронной спектроскопии основаны на измерении энергетического спектра

электронов, испускаемых с поверхности твердого тела под действием тех или иных возбуждающих факторов.

Различают спектры испускания, поглощения и рассеяния. Они могут быть дискретными или непрерывными, т.е. состоять из отдельных линий или сплошных полос. Первые характерны для отдельных атомов, малоатомных молекул, кластеров, квантовых точек и т.п., вторые - для жидкостей, твердых тел при повышенных температурах. Рассмотрим некоторые из используемых методов спектральных исследований.

11.1.Оже-электронная спектроскопия

11.1.1.Физические основы Оже-спектроскопии

Это раздел электронной спектроскопии, основанный на измерении энергии и интенсивности эмиссии Ожеэлектронов, которая возникает в результате безызлучательного перехода электронов с верхних электронных уровней на короткоживущие вакантные нижние (см. рис. 11.1, где показаны и другие электронные переходы, соответствующие некоторым физическим эффектам и области их применения).

В электронной Оже-спектроскопии (ЭОС) для возбуждения используется пучок электронов, называемых первичными электронами. Обычно применяются первичные электроны с энергией от 1 до 25 кэВ. Рассмотрим процессы, происходящие в твердом теле под действием первичных электронов. Во-первых, имеет место упругое рассеяние электронов на потенциале электронных оболочек атомов. Электроны, покинувшие образец после одного или нескольких актов упругого рассеяния, имеют ту же энергию, что и первичные электроны.

Часть энергии первичных электронов (рис.11.2) может быть передана в результате неупругого рассеяния электронам внутренних оболочек атомов, в результате чего последние, вместе с неупругорассеянными первичными электронами могут эмитироваться с поверхности твердого тела. Эти

электроны называют вторичными, их количество в спектре быстро падает с ростом энергии.

Таблица 11.1 Основные методы спектроскопии, используемые для

диагностики состава поверхностных слоев

|

Средства |

|

|

|

|

|

|

возбуж- |

|

|

|

|

|

|

дения |

|

|

|

|

|

|

|

Фотоны |

Электроны |

Ионы |

|

Носители |

|

|

|

|

|

|

информа- |

|

|

|

|

|

|

ции |

|

|

|

|

|

|

|

РФС (рентгенов- |

РЭС (рентге- |

ИРС (ион- |

|

|

но-рентге- |

|

|

ская |

флуорес- |

новская |

эмис- |

|

Фотоны |

новская |

|

центная |

спектро- |

сионная |

спек- |

|

|

спектро- |

|

|

скопия) |

|

троскопия) |

|

|

|

скопия) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

РФЭС |

(рентге- |

|

|

|

|

|

новская |

фото- |

|

|

|

|

|

электронная |

ЭОС |

(элек- |

ИОС (ион- |

|

|

спектроскопия) |

ная Оже- |

|

Электроны |

тронная |

Оже- |

|

УФЭС |

(ультра- |

спектро- |

|

|

спектроскопия) |

|

|

фиолетовая фото- |

|

|

скопия) |

|

|

электронная |

|

|

|

|

|

спектроскопия) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ВИМС |

|

|

ЛМС |

(лазерная |

ИМС |

(искро- |

(вторично- |

|

Ионы |

масс- |

|

вая |

масс- |

ионная |

|

|

спектрометрия) |

спектрометрия) |

масс-спект- |

|

|

|

|

|

|

рометрия) |

Рис. 11.1. Схематическое изображение некоторых электронных процессов в твердых телах при облучении и путей их использования

. Образовавшаяся за счет неупругого столкновения вакансия на оболочке атома через короткое время ( ~ 10-16 с) заполняется электроном одного из вышележащих уровней. Избыток энергии может пойти на испускание рентгеновского кванта1 или передан третьему электрону, который может быть испущен атомом. Кинетическая энергия этого электрона зависит от разности потенциальных энергий начального (уровень K), промежуточного (L1) и конечного состояния (L2), поэтому спектр энергии таких электронов будет характеристичен для атомов каждого химического элемента.

1 Спектр эмиссии рентгеновских квантов является характеристичным и может быть использован для химического анализа; соответствующий метод называют рентгеновской эмиссионной спектроскопией

489

Первичный пучок |

Оже-электроны (II) |

электронов |

|

|

|

|

|

Вакуум |

|

|

|

V |

|

|

|

Рассеянные

электроны L2,3

L1

L1

h (I)

K

K

Рис. 11.2. Схема процесса возбуждения электронов, приводящего к образованию характеристического рентгеновского излучения (I) или Оже-электронов (II)

Процесс заполнения вакансии за счет электронных переходов между внутренними оболочками атома с передачей избытка энергии третьему электрону называется эффектом Оже, а эти электроны – Оже-электронами. Таким образом, в основе метода ЭОС лежат такие процессы, как ионизация внутренних атомных уровней первичным электронным пучком, безызлучательный Оже-переход и выход Оже-электрона в вакуум, где он регистрируется при помощи электронного спектрометра.

Точно также, как и при возбуждении электронным пучком, Оже-электроны могут испускаться и в том случае, когда вакансия на внутренней электронной оболочке атома создается под действием ускоренных ионов или за счет поглощения рентгеновского кванта с испусканием фотоэлектрона. Соответствующий метод называется Оже-спектроскопией с ионным или рентгеновским возбуждением. Эффект Оже был открыт в 1925 году Пьером Оже , работавшим с рентгеновскими лучами.

L

L K

K