внимания конструкторов и технологов. Вследствие теплового расширения возможно возникновение термических напряжений в местах сопряжения деталей или слоев из разнородных материалов, при неравномерном нагреве, в деталях сложной формы и т. д. Возможны также термические напряжения вследствие анизотропии теплового расширения в металлах и сплавах некубических систем. Во многих случаях необходимо учитывать изменение объема тел, связанное с изменением температуры; у различных емкостей, например, могут изменяться как собственный объем, так и объем содержимого.

Помимо обратимого изменения размеров, зависящего только от температуры, тела при нагреве и охлаждении могут изменять размеры в связи с фазовыми превращениями. Эти превращения могут быть связаны с полиморфизмом вещества, с распадом пересыщенных твердых растворов и другими структурными превращениям. При этом изменение размеров зависит от времени, характер его может меняться в различных температурных областях и при изменении скорости нагрева.

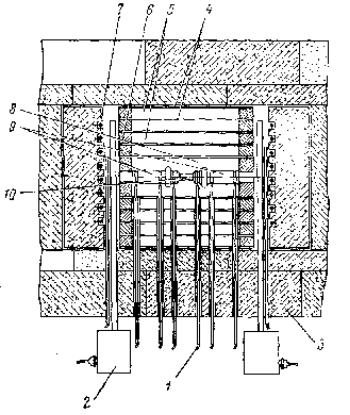

Изучением изменения размеров тел, связанным с нагревом и охлаждением, занимается дилатометрия, а приборы, служащие для исследования теплового расширения, называются дилатометрами.

Основными задачами дилатометрии являются:

1.Определение коэффициентов, характеризующих тепловое расширение материалов при различных температурах.

2.Исследование превращений в материалах в процессе их нагрева, охлаждения, а также при изотермических выдержках.

Первый аспект применения, имеющий большое практическое значение, не нуждается в толковании. Существует довольно много приборов для определения коэффициентов

расширения, основные типы которых будут описаны ниже. В том случае, когда материал испытывает фазовое превращение и монотонное изменение размеров при нагреве нарушается, определение коэффициентов расширения вблизи этих участков делается затруднительным. Обычно измеряют