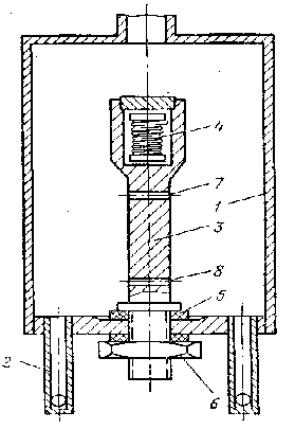

регистрирующим величину теплового потока, проходящего в единицу времени через нижнее сечение расчетного участка образца. Величина теплового потока определяется разностью температур на входе и выходе калориметра, через который протекает с постоянной скоростью вода.

В других системах иногда измеряют тепловой поток по величине теплоты испарения кипящей в калориметре жидкости. В этом случае калориметр имеет выносной холодильникконденсор.

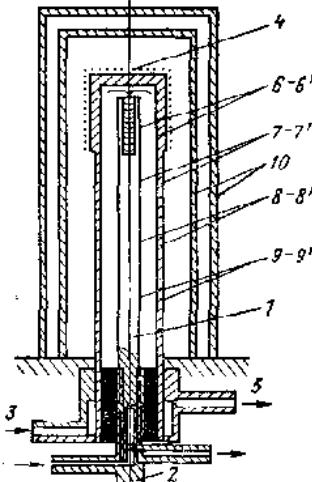

Температурный перепад на рабочем участке в большинстве случаев измеряют термопарами. При низких температурах применяют также термометры сопротивления.

Металлические образцы для исследования теплопроводности имеют обычно такое соотношение длины и поперечного сечения, чтобы задачу можно было считать одномерной.

Основными мерами борьбы с тепловыми потерями, имеющими место, главным образом, вследствие теплообмена на боковой поверхности образца, являются: тепловая изоляция или компенсационные оболочки, окружающие образец, на которых пытаются создавать такие же температурные градиенты, что и на образце.

Втех случаях, когда отсутствует боковая теплоизоляция образца, это ведет к появлению погрешностей, поскольку тепло, измеряемое в калориметре, не равно теплу, проходящему вдоль образца, так как часть тепла теряется с боковой поверхности. Теплопроводность на таких установках в основном измеряют при комнатных температурах. Потери могут быть значительно уменьшены полированием боковой поверхности, уменьшающей теплообмен излучением, и вакуумированием рабочего объема установки, что приводит к уменьшению теплообмена конвекцией и кондукцией.

Вбольшинстве установок применяется боковое экранирование образца.

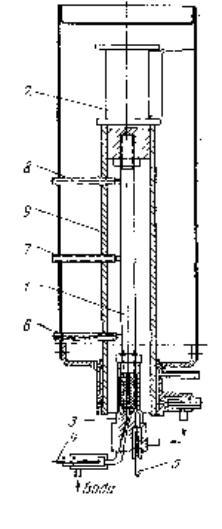

Вустановке Дональдсона образец окружен специальным металлическим цилиндром. Один конец цилиндра соединен с