ти линейный градиент плотности по высоте колонны. В такой колонне мерой плотности материала является высота, на которой исследуемый образец плавает в жидкости. Колонну калибруют при помощи эталонов, либо рассчитывают теоретически. Линейный градиент плотности можно также получить путем создания стабильного градиента температуры вдоль колонны.

Флотационный метод позволяет получать результаты с точностью до 510-6 г/см3, но применяется, как правило, при исследовании небольших образцов и большого распространения не получил. Этот метод, применяется обычно для определения плотности небольших образцов легких металлов ( 2 - 3 г/см3), однако при использовании подходящих жидкостей, метод может быть применен и при исследовании тяжелых металлов.

7.2. Определение плотности твердых тел методом гидростатического взвешивания

7.2.1. Простой метод гидростатического взвешивания

Для определения плотности твердых тел методом гидростатического взвешивания необходимо последовательно взвесить изучаемое вещество в обычной атмосфере (в воздухе) и затем во вспомогательной жидкости. Плотность и коэффициент объемного расширения жидкости должен быть заранее определен или известен с определенной точностью. Плотность исследуемого вещества рассчитывается по формуле

где T - плотность изучаемого образца при температуре Т; Р1 – вес образца в воздухе; Р2 – вес образца в жидкости при температуре Т; - плотность воздуха.

Гидростатическое взвешивание позволяет определять плотность с достаточно высокой точностью образцов любой геометрической формы.

7.2.2. Дифференциальный метод гидростатического взвешивания

Этот метод был разработан в 1950 г. Пиком и Вебером. Суть метода заключается в том, что сначала заготавливаются эталон и образец, где эталон – чистый кристалл или материал без примесей, а образец – тот же материал, но с примесями. Образец и эталон должны иметь одинаковый вес при взвешивании на воздухе. (Вес образца и эталона терпеливо подгоняют до значений меньших, чем 10-4 г. Эту разницу потом учитывают при расчетах). Затем образец и эталон взвешивают в жидкости. Если вес образца и эталона был одинаков при взвешивании на воздухе, то при помещении их в жидкость они выталкиваются с различной силой F0 и Fэ. Тогда

F F |

mg |

|

gP |

|

, |

(7.3) |

0 э |

|

ж |

|

2 |

|

|

где Р – вес образца на воздухе; - абсолютная плотность и - изменение плотности образца; g – земное ускорение. Отсюда получаем

Часто представляет интерес величина относительного изменения плотности / и тогда выражение (7.4) можно записать в следующем виде:

где V – объем образца.

При измерении плотности гидростатическим взвешиванием надо обращать внимание на учет флуктуаций температуры жидкости, в которой производится взвешивание образца и эталона. Экспериментально было показано, что флуктуации температуры жидкости редко удается сделать меньшими, чем 110-2 К. Минимальное изменение плотности, которое можно измерить при нерегулируемой разности температур, равно

|

5 10 4 |

T . |

(7.6) |

|

1K |

|

|

В случае, если Т = 110-2 |

К, / = (5-10)-6. |

Таким образом, мы видим, |

что основное влияние на |

точность измерения плотности оказывают флуктуации температуры жидкости, в которой производится взвешивание. Однако прецизионные измерения плотности не позволяют игнорировать и другие факторы, влияющие на точность измерения.

7.2.3. Выбор весов

Обычно гидростатическое взвешивание осуществляется с помощью призменных весов, которые различаются по абсолютной чувствительности (минимальное изменение веса, которое способны отметить весы при предельной нагрузке). Оптимальным критерием при выборе весов является их относительная чувствительность, т.е. отношение абсолютной чувствительности к предельной нагрузке. В общем случае, если исследуемый образец не ограничен по размерам, то желательно иметь весы с наиболее возможной относительной чувствительностью. С этой точки зрения весы, выпускаемые нашими приборостроительными фирмами, являются

равноценными. Для них относительная чувствительность = 2 10-5 г/20 г = 10-6 и 210-4 г/200 г = 10-6.

7.2.4. Выбор вспомогательной жидкости

Точность определения плотности вещества зависит от точности определения веса образца во вспомогательной жидкости. Поэтому жидкость выбирается с учетом физикохимических свойств. В таблице даны жидкости, которые наиболее часто используются при гидростатическом взвешивании, а также наиболее важные свойства этих жидкостей. Какая плотность жидкости оптимальна при гидростатическом взвешивании? Согласно уравнению (7.5) чувствительность измерения / растет пропорционально V иж. Плотность жидкости не должна превышать плотности материала образца, иначе последний будет плавать на поверхности жидкости. Вес образца ограничен максимально допустимой нагрузкой на чашки весов. В то же время необходимо учитывать то, что на погруженные в жидкость образец и эталон, согласно закону Архимеда, действует выталкивающая сила, которая тем больше, чем больше ж. С увеличением ж уменьшается нагрузка на чашки весов, причем эта нагрузка резко снижается в области ж обр., что позволяет существенно увеличить объем образца V и чувствительность измерения /. Поэтому целесообразно использовать жидкость с плотностью максимально близкой к плотности образца.

Какой коэффициент объемного расширения жидкости должен быть оптимальным? Из соотношения / = mV/ж следует, что минимальное относительное изменение плотности, которое удается обнаружить с помощью взвешивания, m, почти всегда ограничено неизбежными флуктуациями температуры жидкости. Пусть разность температур между образцом и эталоном равна Т, тогда разность выталкивающей силы составит

|

mT |

V ж ТВ ж Т , |

(7.7) |

где ж |

и ТВ - |

коэффициенты объемного |

расширения |

вспомогательной жидкости и материала образца.

Жидкости, используемые при гидростатическом взвешивании

Жидкость |

Плот- |

Коэф- |

Тплав., |

Ткин., |

Поверх. |

Вяз- |

|

ность |

фиц. |

|

0С |

натя- |

кость |

|

г/см3 |

объемн. |

0С |

при |

жение |

, |

|

при |

рас- |

, |

санти |

|

20 0С |

шир. |

|

атм. |

mH/см |

пуаз |

|

|

давле |

|

|

2010-3 |

|

при |

при |

|

|

|

нии |

|

|

К-1 |

|

|

25 0С |

|

|

|

|

20 0С |

|

|

|

|

|

|

|

Диэтило- |

1,118 |

0,878 |

-40 |

294 |

37,34 |

10,1 |

талат |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Тетрабром- |

2,9638 |

2,23 |

0,10 |

200 |

49,67 |

- |

этан |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Четырех- |

1,595 |

1,236 |

-23 |

76,5 |

25,65 |

0,969 |

хлористый |

|

|

|

|

|

|

углерод |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1-2 – |

2,1785 |

2,10 |

10 |

131,4 |

38,75 |

1,71 |

Дибром- |

|

|

|

|

|

|

этан (бро- |

|

|

|

|

|

|

мистый |

|

|

|

|

|

|

этилен) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Вода |

0,9970 |

0,207 |

0,00 |

100 |

72,25 |

1,005 |

|

|

|

|

|

|

|

Отсюда минимальное изменение плотности, которое можно измерить при наличии колебаний температуры Т, определяется выражением

Обычно величина ж на порядок больше тв. Для большинства применяемых при гидростатическом взвешивании вспомогательных жидкостей при 20 0С ж 1 10-3 К-1. Таким образом, использование жидкостей с меньшим коэффициентом объемного расширения повышает чувствительность измерений.

Несколько слов о составе вспомогательной жидкости. Нельзя использовать суспензии, т.е. жидкости, которые имеют непостоянную плотность во времени. Нежелательно использовать также растворы, так как в случае открытой поверхности жидкости плотность раствора вследствие преимущественного испарения легко летучих фракций может изменяться. Вспомогательная жидкость должна быть как можно более чистой по химическому составу.

При взвешивании определенное влияние оказывает вязкость вспомогательной жидкости, которая не должна превышать некоторых значений, при которых слишком велико противодействие движению исследуемых образцов в жидкости. Это приводит к колебанию коромысла. В случае, когда вязкость жидкости мала, при погружении в жидкость образца возможны конвективные потоки. Опытным путем было показано, что наилучшим образом удовлетворяет указанным требованиям жидкость с вязкостью 1 сантипуаз.

Поверхностное натяжение вспомогательной жидкости оказывает существенное влияние на вес образца за счет нити, которая взаимодействует с силами поверхностного натяжения жидкости. Из условий равновесия жидкости, соприкасающейся с твердой поверхностью металлической нити подвески при

наличии газовой фазы, вся система принимает конфигурацию, соответствующую минимуму суммарной потенциальной энергии. В частности, контур, по которому граничат все три фазы, располагается на поверхности твердого тела так, чтобы сумма проекций всех приложенных к элементам контура сил поверхностного натяжения на направление, в котором элемент контура может двигаться (т.е. направление касательной к поверхности твердого тела), была бы равна нулю.

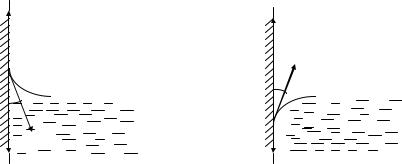

Для общего случая неполного смачивания жидкостью материала нити направление сил поверхностного натяжения показано на рис. 7.1, а, а при несмачивании нити – на рис. 7.1, б. Сила поверхностного натяжения направлена под некоторым углом (кривой угол) к поверхности жидкого тела. Для случая, изображенного на рис. 1, а: 00 < < 900, = 00 при полном смачивании; для случая, показанного на рис. 1, б : 900 < < 1800, = 1800 при полном несмачивании.

Рис. 7.1. Направление сил поверхностного натяжения при смачивании (а) и несмачивании (б) жидкостью поверхности нити для подвешивания груза

В процессе измерений, вследствие неучтенных колебаний сил поверхностного натяжения и краевого угла, возникают дополнительные погрешности, суммарное действие которых выражается в дополнительной (уменьшающейся или

387

увеличивающейся) нагрузке на нить со стороны мениска переменной длины. Эта нагрузка на нить подвеса с диаметром D в случае жидкости c поверхностным натяжением 1 записывается Р = 2 1cos. Для максимального снижения этих погрешностей нео-бходимо предельно снизить колебания размеров мениска за счет краевого угла и, если можно, его размеры. Следовательно, для этого необходимо брать очень тонкие нити с постоянным диаметром по длине. Практически диаметр может быть настолько мал, чтобы едва выдерживать вес образца. В качестве материала нити желательно использовать платину или её сплавы с иридием. Вспомогательная жидкость должна иметь малое поверхностное натяжение, слабо зависящее от чистоты жидкости.

Так как дополнительная нагрузка со стороны мениска пропорциональна косинусу краевого угла, желательно поддерживать этот угол близкий к нулю, что сводит к минимуму изменение нагрузки на нить из-за малых колебаний. Поэтому вспомогательная жидкость должна хорошо смачивать материал нити. Хорошему смачиванию способствует тщательная очистка поверхности нити перед взвешиванием. Можно достигать очень малых значений краевого угла, применяя нити со специальными покрытиями (например, нанося платиновую чернь, представляющую порошок платины из частиц размером 20-40 микрон, на

платиновую нить). При этом толщина |

покрытия может |

значительно превышать диаметр проволоки. |

|

Вспомогательная жидкость должна |

быть химически |

устойчива и не вступать во взаимодействие с материалом образца, нитью подвеса и термопарами. Этому условию удовлетворяют многие органические жидкости. В процессе измерений следует промывать образец и подвеску, поэтому нужно знать в каких средах рабочая жидкость хорошо растворяется.

Все используемые жидкости (за исключением воды) в большей или меньшей степени токсичны. Поэтому необходимо знать правила работы с такими жидкостями. Необходимы – тщательная герметизация аппаратуры, хорошая вентиляция помещения, устранение контакта жидкости с кожей и т.д.

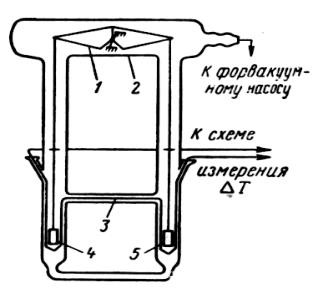

Анализ и учет всех погрешностей, которые возникают при определении плотности в обычных условиях, показывает, что точность измерения не превышает значений 7 10-6 г/см3. Для получения надежных результатов при особо чувствительных измерениях надо использовать микровесы с большой относительной чувствительностью, например, кварцевые микровесы крутильного типа, схематично изображенные на рис. 7.2. Относительная чувствительность таких весов при максимальной нагрузке 5 г не меньше чем 10-7. Эти весы можно изготовить сравнительно небольшими по размерам и разместить в верхней части герметичного стеклянного сосуда, нижняя часть которого заполнена термостатируемой рабочей жидкостью, где производится взвешивание образца и эталона. Наличие специального узла для перемешивания жидкости и высокая эффективность системы термостатирования обеспечивают постоянство температуры рабочей жидкости в пределах 10-3 0С. Разность температур между держателями образца, погруженными в рабочую жидкость, измеряется дифференциальной термопарой медь-копель, соединенной с потенциометрической схемой. Величину термо-э.д.с. термопары измеряют компенсационным методом. Точность измерения разности температур между держателями образца составляет 210-4 0С. Измерения проводятся в вакууме.

7.3. Пикнометрический метод

Пикнометрический метод состоит в определении веса жидкости, вытесненной из специального сосуда – пикнометра погруженным в него исследуемым образцом. При этом произво-

дят три взвешивания: исследуемого образца на воздухе, пикнометра, наполненного дистиллированной водой или другой вспомогательной жидкостью, и пикнометра, наполненного той же жидкостью, в которую погружен образец. Каждый раз уровень жидкости, залитой в пикнометр, должен быть строго постоянным.

Рис. 7.2. Схема устройства весов для измерения плотности в вакууме:

1 – кварцевые микровесы; 2 – герметичный стеклянный сосуд; 3 – дифференциальная термопара; 4 – образец; 5 – эталон

Плотность исследуемого вещества определяют по формуле