Экспериментальные методы исследований. Калинин Ю.Е

.pdfв зависимости от формы образца и в особенности в зависимости от кристаллографической ориентации рассматриваемой плоскости. Во-вторых, сильное влияние на доменную структуру оказывает деформация поверхности. Имея в виду первое замечание, для наблюдения четкой доменной структуры желательно использовать по возможности либо поликристалл с максимально большими кристаллическими зернами, либо монокристалл. В большинстве случаев монокристаллы достаточно большой величины получают путем медленного перевода расплава в твердое состояние. Затем с помощью оптического или рентгеновского метода определяют кристаллографические направления и вырезают образец вдоль главной кристаллографической поверхности.

Имея в виду второе замечание, необходимо достаточно хорошо отшлифовать изучаемую поверхность наждачной бумагой, затем отполировать ее окисью хрома и, наконец, провести электрополировку.

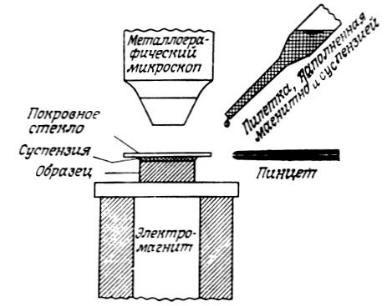

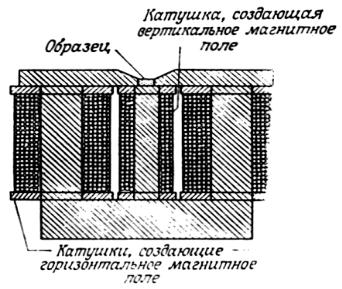

При электрополировке применяют смесь 85 %-ной фосфорной кислоты и ангидрида хромовой кислоты в пропорции 9 : 1. В качестве гальванической ванны используется лабораторный стакан объемом 100 - 600 см3, катодом служит большая медная пластина; полировка производится при больших плотностях тока (10-20 А/см2). Образец служит анодом, его зажимают железным пинцетом и погружают в жидкость. Время от времени нужно менять положение пинцета, чтобы полировке подвергалась вся поверхность. Для удаления полирующей жидкости образцы тщательно промывают водой. На отполированных образцах можно наблюдать изображения доменов. Для наблюдений можно использовать отражательный металлографический микроскоп с увеличением 70-150 Х. Для таких исследований очень хорошо иметь небольшой магнит типа показанного на рис. 6.31. С его помощью можно создавать любое необходимое магнитное поле. Электролитически отполированный образец помещают над магнитом, наносят на него сверху с помощью пипетки одну - две капли суспензии и, нало-

373

жив сверху покровное стекло, изучают образец под микроскопом (рис. 6.32). Частицы суспензии притягиваются к границам между доменами, образуя здесь черные линии.

Рис. 6.31. Электромагнит, используемый при изучении доменной структуры

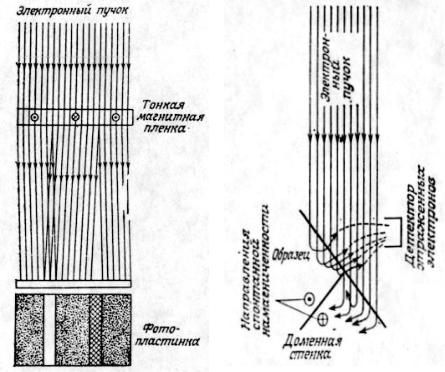

Направление намагниченности внутри доменов проще всего определить, используя то, что она перпендикулярна полоскам, которые в большом количестве видны внутри доменов. Полоски могут появляться на неровностях, возникающих на по-

верхности при электрополировке, |

или на неоднородностях |

|

концентрации сплава в |

образце, |

поскольку в этих местах |

возникают магнитные |

полюсы. |

|

Направление вектора намагниченности определяется по движению доменных стенок во внешнем магнитном поле. Если определено направление вектора намагниченности в одном домене, то, пользуясь законом непрерывности нормальной со-

374