- •Утверждено Редакционно-издательским советом университета в качестве учебного пособия

- •Введение

- •1. Происхождение восточных славян. Восточные славяне в VI – VIII вв.

- •2. Образование и развитие древнерусского государства

- •3. Феодальная раздробленность как закономерный этап в истории нашей страны

- •4. Образование единого российского государства (последняя треть XIII – первая треть XVI века).

- •5. Усиление централизации московского государства

- •11 Мая 1558 года»

- •16 Ноября 1581 года»

- •6. Россия в XVII веке

- •7. XVIII век в российской истории

- •8. Основные тенденции развития россии в XIX веке

- •10. Россия в начале хх века

- •15 Ноября 1918 г.

- •10. Социально-экономическое состояние общества в 20 - 30-е годы

- •11. Великая отечественная война советского народа. Внутренняя и внешняя политика советского государства в послевоенный период

- •12. Советское общество во второй половине XX века

- •14. Россия в современном мире

- •Заключение

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •5. Усиление централизации московского

- •394026 Воронеж, Московский просп., 14

2. Образование и развитие древнерусского государства

Образование государства у восточных славян явилось закономерным итогом длительного процесса разложения родоплеменного строя и перехода к классовому обществу. Большинство ученых поддерживают мысль академика Б.Д. Грекова о феодальном характере Древнерусского государства, так как развитие феодальных отношений стало с IX века ведущей тенденцией в социально-экономическом развитии Древней Руси.

В. М. Васнецов «Варяги»

В исторической науке еще в XVIII веке возник спор об образовании государственности у восточных славян. Долгое время общепризнанной считалась Норманская теория. Авторами ее были приглашенные в XVIII веке в Россию немецкие ученые Г.Байер, Г.Миллер и А. Шлецер. Историки - норманисты ссылаются на «Повесть временных лет» - древнейший русский летописный свод. Летописное предание рассказывает, что в 862 г. для прекращения междоусобиц жители Великого Новгорода отправили послов в Скандинавию с предложением варяжским вождям стать их правителями. «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет». На приглашение откликнулись три брата-варяга: Рюрик, стал править в Новгороде, Синеус - в Белоозере и Трувор в Изборске. С этого события и началось создание государства у восточных славян.

Н. К. Рерих «Заморские гости»

Горячим противником этой теории выступал М.В. Ломо-носов. Сам факт пребывания варяжских дружин, под которыми, как правило, понимают скандинавов, на службе у славянских князей, их участия в жизни Руси не вызывает сомнения, как и постоянные взаимные связи между скандинавами и Русью. Однако нет следов сколько-нибудь заметного влияния варягов на экономические и социально-политические институты славян, а также на их язык и культуру. Историки обладают убедительными доказательствами, что есть все основания утверждать: у восточных славян устойчивые традиции государственности сложились задолго до призвания варягов. Государственные институты возникают в результате развития общества. Действия отдельных крупных личностей, завоевания или другие внешние обстоятельства определяют конкретные проявления этого процесса. Следовательно, факт призвания варягов, если он действительно имел место, говорит не столько о возникновении русской государственности, сколько о происхождении княжеской династии. Сложившееся государство находилось в самом начале своего пути: первобытно-общинные традиции еще долго сохраняли место во всех сферах жизни восточно-славянского общества.

Датой образования Древнерусского государства условно считается 882 г., когда князь Олег, захвативший после смерти Рюрика власть в Новгороде (некоторые летописцы называют его воеводой Рюрика), предпринял поход на Киев. Убив княживших там Аскольда и Дира, он впервые объединил северные и южные земли в составе единого государства. Так как столица была перенесена из Новгорода в Киев, это государство часто называют Киевская Русь.

В. М. Васнецов «Встреча Олега с кудесником»

Во главе Киевского государства стоял князь, который именовался Великим князем; на местах управляли зависимые от него князья. Великий князь не был самодержцем; скорее всего, он был первым среди равных. Великий князь управлял от имени своих ближайших родственников и ближайшего окружения — крупного боярства, сформировавшегося из верхушки княжеской дружины и знати Киева. Титул Великого князя передавался по наследству в роду Рюриковичей. После кончины Великого князя киевский престол занимал старший сын, а после его смерти по очереди остальные сыновья.

В государственной структуре Киевской Руси наряду с монархической ветвью власти имелась также и демократическая, «парламентская» ветвь — вече. На вече участвовало все население, кроме рабов; бывали случаи, когда вече заключало с князем договор, «ряд». Иногда князей заставляли присягать вече, особенно в Новгороде. Основной силой, на которую опиралась власть, было войско. Оно состояло из двух частей: из княжеской дружины и народного ополчения.

Дружина составляла основу войска. По варяжскому обычаю, дружинники сражались пешими и были вооружены мечами и секирами. Народное ополчение созывалось в случае больших военных походов или для отражения нападения неприятеля. Часть ополчения выступала пешим строем, часть садилась на коней. Народным ополчением командовал тысячник, назначаемый князем.

В развитии Древнерусского государства традиционно выделяют три основных этапа:

1. Раннефеодальный (IX - X вв.);

2. Расцвет Древнерусского государства (конец X - XI вв.);

3. Феодальная раздробленность. Распад государства (конец XI-XII вв.).

Во время первого этапа происходило присоединение восточнославянских племен к Древнерусскому государству. На момент образования Киевская Русь протянулась узкой полосой по Днепру, и процесс покорения всех восточнославянских племен затянулся еще на столетия. Киевский князь Олег (882—912) согласно «Повести временных лет» покоряет уличей, тиверцев, древлян. Торговым партнером Руси была могущественная Византийская империя. Киевские князья неоднократно совершали походы на своего южного соседа. Так, еще в 860 г. Аскольд и Дир предприняли на этот раз удачный поход на Византию. Еще большую известность получил договор Руси и Византии, заключенный Олегом. В 907 и 911 гг. Олег с войском дважды успешно воевал под стенами Константинополя (Царьграда). В результате этих походов были заключены договоры с греками, составленные, как записал летописец, «на двое харатьи», т. е. в двух экземплярах — на русском и греческом языках. Это подтверждает, что русская письменность появилась задолго до принятия христианства.

П осле

Олега княжил Игорь (912-945).

В его княжение в 944

г. был подтвержден договор с Византией

на менее выгодных условиях. При Игоре

произошло первое народное возмущение,

описанное в летописи,— восстание

древлян в 945 году. Сбор дани в древлянских

землях осуществлял варяг Свенельд со

своим отрядом, чье обогащение вызвало

ропот в дружине Игоря. Игоря погубила

его страсть к стяжательству. Он решил

взять двойную дань с древлян, которые

до этого исправно ему платили. Древляне

перебили княжескую дружину и захватили

самого князя. Потом они нагнули два

дерева, привязали к ним Игоря и, отпустив

деревья, разорвали его надвое.

осле

Олега княжил Игорь (912-945).

В его княжение в 944

г. был подтвержден договор с Византией

на менее выгодных условиях. При Игоре

произошло первое народное возмущение,

описанное в летописи,— восстание

древлян в 945 году. Сбор дани в древлянских

землях осуществлял варяг Свенельд со

своим отрядом, чье обогащение вызвало

ропот в дружине Игоря. Игоря погубила

его страсть к стяжательству. Он решил

взять двойную дань с древлян, которые

до этого исправно ему платили. Древляне

перебили княжескую дружину и захватили

самого князя. Потом они нагнули два

дерева, привязали к ним Игоря и, отпустив

деревья, разорвали его надвое.

В. М. Васнецов «Княгиня Ольга»

После смерти Игоря остались вдова Ольга и сын Святослав, которому в то время было четыре года, поэтому править Русью стала княгиня Ольга. С именем княгини Ольги летопись связывает проведение в 946—947 гг. ряда мероприятий, направленных на укрепление княжеской власти в пределах сельских территорий: нормирование повинностей, получавших регулярный характер, устройство погостов как постоянных центров сбора дани. По возвращении из своего затянувшегося путешествия в Византию Ольга официально передала княжение своему сыну Святославу. К тому времени, в свои 16 лет он был уже вполне взрослым и весьма опытным юношей. Святослав покорил жившее по Оке славянское племя вятичей, до тех пор остававшееся независимым, ходил на хазар, победил их, взял их главный город на Дону - Белую Вежу.

В. Киреев «Князь Святослав»

В 967 году, по приглашению греческого императора Никифора, приславшего ему деньги, Святослав пошел на дунайских болгар, завоевал их землю и остался в ней жить. На самом деле Никифор пытался столкнуть Русь с Болгарией, а потом уже поодиночке подчинить их своему диктату. Но Святослав, наоборот, помог болгарам освободиться от византийского влияния. Греки скоро почувствовали угрозу безопасности своей империи. Чтобы отвлечь Святослава, Никифор спровоцировал нападение печенегов на ослабленный в военном отношении Киев. Святослав вернулся в Киев и прогнал печенегов, но не остался на Руси, а вернулся в Болгарию, где, несмотря на свою необыкновенную храбрость, не смог осилить греческого войска. При возвращении на Русь он был убит печенегами при днепровских порогах в 972 году.

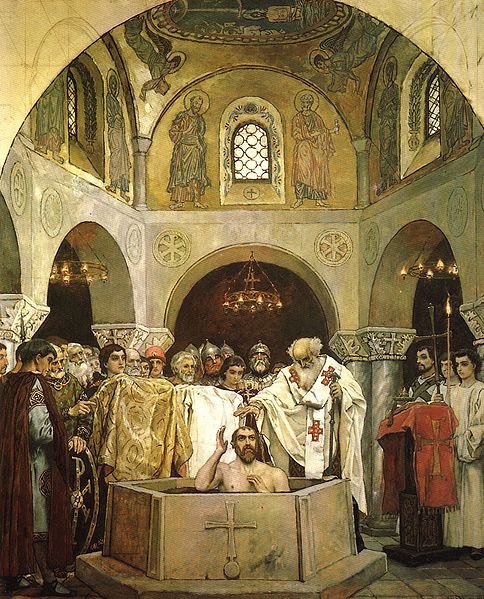

После смерти Святослава князем Киевским стал его старший сын Ярополк, по своим убеждениям — христианин, однако позднее он был вынужден уступить власть Владимиру. В 988 году при Владимире в качестве государственной религии было принято христианство.

В. М. Васнецов «Крещение князя Владимира»

Христианство с его идеей вечности человеческой жизни (бренная земная жизнь предшествует вечному пребыванию в раю или аду души человека после его смерти) утверждало идею равенства людей перед Богом. По новой религии путь в рай открыт как богатому вельможе, так и простолюдину в зависимости от честного исполнения ими своих обязанностей на земле. Принятие христианства укрепляло государственную власть и территориальное единство Киевской Руси. Оно имело большое международное значение, заключавшееся в том, что Русь, отвергнув «примитивное» язычество, становилась теперь равной другим христианским странам, связи с которыми значительно расширились. Наконец, принятие христианства сыграло большую роль в развитии русской культуры, испытавшей на себе влияние византийской, через нее и античной культуры.

Во главе русской православной церкви был поставлен митрополит, назначаемый константинопольским патриархом; отдельные области Руси возглавляли епископы, которым подчинялись священники в городах и селах.

Все население страны было обязано платить налог в пользу церкви — «десятину» (термин происходит от размеров налога, составлявшего на первых порах десятую часть дохода населения). Впоследствии размер этого налога изменился, а его название осталось прежним. В руках церкви был суд, ведавший делами об антирелигиозных преступлениях, нарушениях нравственных и семейных норм. Принятие христианства в православной традиции стало одним из определяющих факторов нашего дальнейшего исторического развития. Владимир был канонизирован церковью как святой и за заслуги в крещении Руси именуется равноапостольным.

Чтобы укрепить свою власть в различных частях обширного государства, Владимир назначил своих сыновей наместниками в различные города. После смерти Владимира между его сыновьями началась ожесточенная борьба за власть.

Один из сыновей Владимира, Святополк (1015-1019), захватил власть в Киеве и объявил себя великим князем. По приказу Святополка были убиты трое его братьев — Борис Ростовский, Глеб Муромский и Святослав Древлянский.

Занимавший престол в Новгороде Ярослав Владимирович понимал, что опасность угрожает и ему. Он решил выступить против Святополка, призвавшего себе на помощь печенегов. Войско Ярослава состояло из новгородцев и наемников-варягов. Междоусобная война между братьями завершилась бегством Святополка в Польшу, где он вскоре умер. Ярослав Владимирович утвердился в качестве Великого князя Киевского (1019-1054).

В 1024 г. против Ярослава выступил его брат Мстислав Тмутараканский. В результате этой усобицы братья поделили государство на две части: область к востоку от Днепра переходила к Мстиславу, а территория западнее Днепра осталась за Ярославом. После смерти Мстислава в 1035 г. Ярослав стал единодержавным князем Киевской Руси.

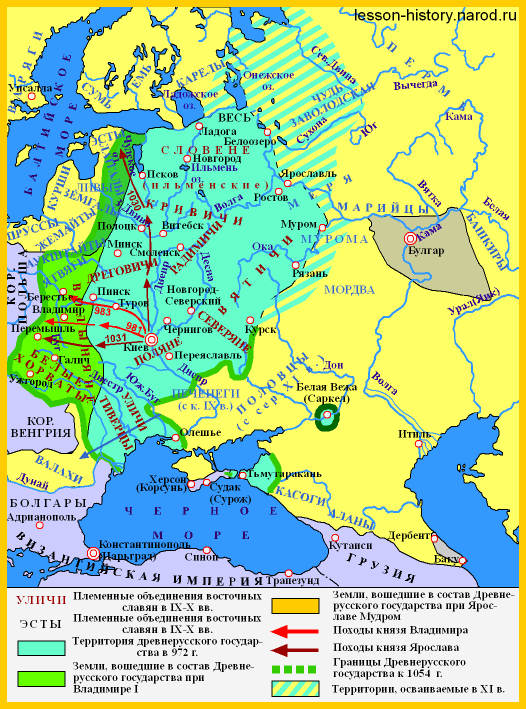

Древнерусское государство в X-XI вв.

Время Ярослава — это время расцвета Киевской Руси, ставшей одним из сильнейших государств Европы. В 1036 году у стен Киева Ярослав окончательно разгромил печенежские орды, и с тех пор они перестали являть собой сколько-нибудь заметную угрозу русским землям. В память об этой великой победе на месте решающего сражения был построен храм собора святой Софии. Воздвигая в Киеве храм, подобный крупнейшему храму православного мира - собору святой Софии в Константинополе, Киев времен Ярослава превратился в один из крупнейших городских центров всего христианского мира. Парадный въезд в город украшали великолепные Золотые ворота. В самом Киеве имелось 400 церквей, 8 рынков и пребывало множество народа. Киев по праву превратился в крупнейший экономический и политический центр государства. В нем широко велись работы по переписке и переводу книг на русский язык, обучению грамоте.

Ярослав Мудрый. Реконструкция выполнена академиком

М. М. Герасимовым.

Чтобы подчеркнуть могущество Руси, ее равенство с Византией, Ярослав, без согласования с константинопольским патриархом, назначил на Руси главу церкви - митрополита. Им стал русский церковный деятель Илларион Берестов, тогда как прежде митрополиты присылались из Византии. Традиция связывает составление «Русской Правды» с именем Ярослава Мудрого. Это сложный юридический памятник, опиравшийся на нормы обычного права (неписаных правил, сложившихся в результате неоднократного, традиционного их применения). Для того времени важнейшим признаком силы документа были узаконенный прецедент и ссылка на древность. Хотя «Русская Правда» приписывается Ярославу Мудрому, многие ее статьи и разделы были приняты позже, уже после его смерти. Ярославу принадлежат только первые 17 статей «Русской Правды» («Древнейшая Правда» или «Правда Ярослава»).

Билибин И. Я. «Суд во время Русской Правды»

«Правда Ярослава» ограничивала кровную месть кругом ближайших родственников. Это говорит о том, что нормы первобытного строя существовали при Ярославе Мудром уже как пережитки. Законы Ярослава разбирали споры между свободными людьми, прежде всего в среде княжеской дружины. Новгородские мужи стали пользоваться такими же правами, как и киевские.

«Русская Правда» говорит о различных общественных сословиях того времени. Большую часть населения составляли свободные общинники — «людины», или просто «люди». Они объединялись в сельскую общину — «вервь». Вервь обладала определенной территорией, в ней выделялись отдельные экономически самостоятельные семьи. Вторая большая группа населения — смерды; это было несвободное или полусвободное население княжеского владения. Третья группа населения — рабы. Они известны под разными названиями: челядь, холопы. Челядь — раннее название, холопы — позднее. «Русская Правда» показывает рабов полностью бесправными. Раб не имел права быть свидетелем на суде; за его убийство хозяин не нес ответственности. Наказанию за побег подвергался не только раб, но и все, кто ему помогал. Массовые народные выступления прокатились по Киевской Руси в 1068—1072 гг. Наиболее мощным было восстание в Киеве в 1068 г. Оно вспыхнуло в результате поражения, которое потерпели сыновья Ярослава (Ярославичи) — Изяслав, Святослав и Всеволод — от половцев. Восстания конца 60-х — начала 70-х годов XI в. потребовали от князей и бояр энергичных действий. «Русская Правда» была дополнена рядом статей, получивших название «Правда Ярославичей» (в отличие от первой части кодекса — «Правда Ярослава»). «Правда Ярославичей» отменила кровную месть и усилила разницу в плате за убийство различных категорий населения, отразив заботу государства о защите собственности, жизни и имущества феодалов.