- •Утверждено Редакционно-издательским советом университета в качестве учебного пособия

- •Введение

- •1. Происхождение восточных славян. Восточные славяне в VI – VIII вв.

- •2. Образование и развитие древнерусского государства

- •3. Феодальная раздробленность как закономерный этап в истории нашей страны

- •4. Образование единого российского государства (последняя треть XIII – первая треть XVI века).

- •5. Усиление централизации московского государства

- •11 Мая 1558 года»

- •16 Ноября 1581 года»

- •6. Россия в XVII веке

- •7. XVIII век в российской истории

- •8. Основные тенденции развития россии в XIX веке

- •10. Россия в начале хх века

- •15 Ноября 1918 г.

- •10. Социально-экономическое состояние общества в 20 - 30-е годы

- •11. Великая отечественная война советского народа. Внутренняя и внешняя политика советского государства в послевоенный период

- •12. Советское общество во второй половине XX века

- •14. Россия в современном мире

- •Заключение

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •5. Усиление централизации московского

- •394026 Воронеж, Московский просп., 14

15 Ноября 1918 г.

Своеобразие гражданской войны в России заключалось в тесном переплетении внутриполитической борьбы с иностранной интервенцией. Как Германия, так и союзники по Антанте подстрекали антибольшевистские силы, снабжали их оружием, боеприпасами, оказывали финансовую и политическую поддержку. С одной стороны, их политика диктовалась стремлением покончить с большевистским режимом, вернуть утерянное имущество иностранных граждан, предотвратить «расползание» революции. С другой стороны, они преследовали собственные экспансионистские замыслы, направленные на расчленение России, получение за счет нее новых территорий и сфер влияния. И потому на территории России действовали войска 14 империалистических государств: Франции, Англии, Японии, США и др.

Традиционно используется следующая периодизация гражданской войны.

С марта по ноябрь 1918 г. - первый период, который включает начало гражданской войны в условиях продолжавшейся мировой войны. С ноября 1918 г. по март 1919 г. - второй период, начинается о усиления интервенции Антанты после окончания мировой войны. С марта 1919 г. по март 1920 г. - переломный период в гражданской войне в пользу Советской России (разгром армии Колчака и Деникина). С марта по ноябрь 1920 г. - завершающий период гражданской войны, это разгром белогвардейских войск Врангеля и время отражения интервенции буржуазно-помещичьей Польши. И, хотя очаги гражданской войны и иностранные войска еще оставались на территории России до 1922 г., военный вопрос перестал быть главным в жизни страны.

Начало военной интервенции положила германская оккупация Прибалтики, Белоруссии, Украины, Крыма и части Кавказа в феврале - мае 1918 г., которая вышла за рамки Брестского мирного договора. Весной и летом 1918 г. в Мурманске и Архангельске высадились английские, французские и американские войска. Владивосток был занят японцами, англичанами и американцами. Англичане появились в Средней Азии и Закавказье. Румыния захватила Бессарабию. На территории от Пензы до Владивостока поднял мятеж чехословацкий корпус, который отправлялся во Францию, через Америку.

Гражданская

война, карта-схема

Таким образом, на Севере, Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, в Поволжье советская власть была свергнута. На Дону сформировалась армия атамана Краснова, на Кубани - Добровольческая армия Деникина. Адмирал Колчак и присоединившиеся к нему офицеры базировались в районе Уфы.

В июне 1918 г. советское правительство создало Восточный фронт. Осенью 1918 г. Красная Армия заняла Казань, Симбирск, Самару. На юге наступление войск генерала Краснова было остановлено под Царицыным. В ноябре 1918 г. после революции в Германии ВЦИК РСФСР аннулировал Брестский мирный договор. С оккупированных территорий начали выводиться австро-немецкие войска.

В течение 1919 г. против Советской России было предпринято три крупных наступления белых армий, которые поддерживала Антанта. В марте 1919 г. Колчак начал наступление от Урала к Волге. В его планы входило соединение с войсками Антанты на Севере и захват Москвы. Но в конце апреля Красная Армия перешла в контрнаступление на Восточном фронте. В июле 1919 г. ею был занят Урал. А в начале 1920 г. Колчак попал в плен и был расстрелян в Иркутске.

В июне 1919 г. Деникин с юга начал наступление на Москву. Он занял Курск, Воронеж, Орел. В октябре 1919 г. Красная Армия перешла в контрнаступление на Южном фронте. В начале 1920 г. она заняла Донбасс, Царицын, Ростов-на-Дону. Весной 1920 г. остатки деникинских войск эвакуировались в Крым, Деникин покинул Россию, передав командование генералу Врангелю.

В то время, когда велись бои с Колчаком и Деникиным, на Петроград три раза наступала армия Юденича, но захватить этот город Юденич не смог и был разгромлен.

К концу 1919 г. большинство иностранных войск покинуло Россию.

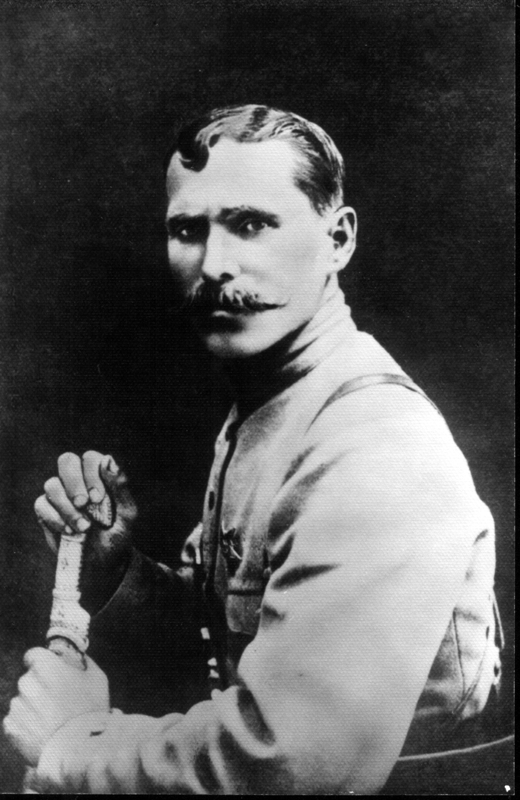

Генералы-лидеры белого движения: Л.Г. Корнилов, П.Н. Врангель, А.И. Деникин, А.В. Колчак

Легендарный

красный комдив В.И. Чапаев

Весной 1920 г. боевые действия против Советской России начала Польша. Летом 1920 г. Красная Армия перешла в контрнаступление против польских войск. Однако под Варшавой она потерпела поражение. В марте 1921 г. с Польшей был подписан мирный договор.

Осенью 1920 г. Красная Армия разгромила войска барона Врангеля в Крыму.

Гражданская война и интервенция для России явились величайшей трагедией. Ущерб, нанесенный народному хозяйству, превысил 50 млрд. руб. Промышленное производство сократилось в 1920 г. по сравнению с 1913 г. в 7 раз, сельскохозяйственное - на 40 %. Почти вдвое уменьшилась численность рабочего класса. В боях, а также от голода, болезней страна потеряла примерно 15 млн. человек.

В чем же заключались причины победы большевиков в Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войне?

Причины победы большевиков в Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войне заключаются в том, что они предложили наиболее приемлемые для большинства населения ответы на жгучие вопросы того времени и тем самым обеспечили себе наиболее широкую социальную базу.

Красные командармы С.М. Буденный, М.В. Фрунзе и К.Е Ворошилов. 1920 г.

Во-первых, их отношение к участию России в первой мировой войне нашло понимание большинства россиян.

Во-вторых, их подход к решению аграрного вопроса обеспечил им поддержку многомиллионного крестьянства и позволил сформировать массовую боеспособную армию.

В-третьих, в условиях гражданской войны они сумели политикой военного коммунизма удержать экономику страны от окончательной катастрофы. Основными составными элементами политики «военного коммунизма» были: полная национализация всех средств производства, внедрение централизованного управления, свертывание товарно-денежных отношений, организация прямого товарообмена между городом и деревней, введение на селе продразверстки, натурализация заработной платы, введение всеобщей трудовой повинности, создание трудовых армий, командно-административные методы управления всеми сферами общественной жизни, слияние функций партии с функциями госаппарата и др.

Семья красноармейцев-добровольцев Анчуговых. Екатеринбург, 1919 г.

В-четвертых, их концепция федеративного государства позволила им привлечь на свею сторону демократическую часть национального движения, создать единые многонациональные вооруженные силы.

В-пятых, внутренне прочная структура их партийной организации не только обеспечила в условиях гражданской войны единство политического, идеологического, военного, организационно-хозяйственного управления, но и стала основой государственного строительства.

В-шестых, всеобъемлющий контроль РКП(б) над Советами, организация борьбы против всех реальных противников Советской власти. Запрет деятельности всех других партий, боровшихся против экономической и социальной политики большевиков.

В-седьмых, изменение политики по отношению к среднему крестьянству и привлечение их на свою сторону.

В-восьмых, культурные, экономические кадровые ресурсы советской территории позволили в короткий срок фактически заново создать армию - Красную Армию. За 1918-1920 гг. в нее было привлечено 6,7 млн. человек. На ее стороне воевали многие офицеры бывшей царской армии: Егоров, Шапошников, Тухачевский, Каменев и др. Их деятельность находилась под контролем комиссаров, назначаемых большевистской партией. В ходе сражений выдвигались новые военачальники из солдат, рабочих и крестьян: Блюхер, Фрунзе, Думенко, Чапаев, Буденный, Миронов и др.

В-девятых, важнейшим внешнеполитическим фактором победы большевиков в Октябрьской революции и гражданской войне, в изгнании интервентов был подъем революционного движения в капиталистических странах, усиление международной солидарности с Советской Россией.

Влияние Октябрьской революции на мировое развитие огромно. Россия выпала из орбиты безраздельно господствующего капитализма, что само по себе было для него сильным ударом. Последовали и многие другие потрясения, порождавшие линию, начатую в Октябре: от ноябрьской (1918 г.) революции в Германии до перемен в Восточной Европе и Азии после Второй мировой войны. Октябрьская революция не только потрясла мир, но и изменила его. Она произошла в обстановке, когда нормой были войны, милитаризм, эксплуатация человека человеком, когда доминировали убеждения в превосходстве белой расы, когда идеи равенства мужчин и женщин только прокладывали дорогу, когда политическую карту мира расцвечивали краски огромных колониальных империй. Решающая заслуга Октября в том, что многие из этих атрибутов XX века, может быть, окончательно уйдут в небытие.

Октябрь породил альтернативы капиталистическим порядкам, что понуждало буржуазию, социал-демократов разных стран вводить элементы планирования, государственного регулирования экономики, поднимать уровень социальной защищенности трудящихся.

Нельзя упускать из виду национальное значение Октября. Он спас страну от национальной катастрофы. Однако за перемены в общемировых цивилизационных процессах была заплачена непомерная цена.

Тем не менее, шаг вперед был сделан: урбанизация, преобразование социальной и классовой структуры общества, рост образованности.

Октябрьская революция, несмотря на всю разноречивость оценок последнего времени, безусловно, - одно из выдающихся событий XX века, повлиявших на ход российской истории и на мировой исторический процесс.