Обработка осадков, выделенных при очистке природных и сточных вод. Куралесин А.В., Бахметьев А.В

.pdfМинистерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Воронежский государственный технический университет»

А.В. КУРАЛЕСИН, А. В. БАХМЕТЬЕВ,

Л.К. БАХМЕТЬЕВА

ОБРАБОТКА ОСАДКОВ,

ВЫДЕЛЕННЫХ ПРИ ОЧИСТКЕ

ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД

Учебное пособие

для студентов направления 08.03.01 «Строительство», профиля «Водоснабжение и водоотведение»

очной и заочной форм обучения

Воронеж 2018

1

УДК 628.336.3(075) ББК 38.761.2я7

К935

Рецензенты:

кафедра безопасности жизнедеятельности Воронежского государственного университета;

С. И. Корышев, начальник цеха очистных сооружений канализации станций и сетей (ЦОСКСиС) РВК «Воронеж»

Куралесин, А. В.

Обработка осадков, выделенных при очистке природных

К935 и сточных вод : учебное пособие / А.В. Куралесин, А.В. Бахметьев, Л. К. Бахметьева; ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет».– Воронеж: Изд-во ВГТУ. - 80 с.

ISBN 978-5-7731-0671-5

Рассматриваются методы обработки осадков сточных вод (уплотнение, обезвоживание, сушка) с целью подготовки их к последующей утилизации. Приведены принципиальные схемы обработки осадков в зависимости от их свойств. Описаны сооружения, применяемые для обработки осадков природных и сточных вод, даны основные технические характеристики и параметры работы этих сооружений.

Предназначено для студентов бакалавриата направления 08.03.01 «Строительство», профиля «Водоснабжение и водоотведение» очной и заочной форм обучения, а также может быть использовано студентами магистратуры.

Ил. 23. Табл. 31. Библиогр.: 14 назв.

УДК 628.336.3(075) ББК 38.761.2я7

Печатается по решению учебно-методического совета Воронежского государственного технического университета

ISBN 978-5-7731-0671-5 |

© Куралесин А. В., Бахметьев А. В., |

|

Бахметьева Л. К., 2018 |

|

© ФГБОУ ВО «Воронежский |

|

государственный технический |

|

университет», 2018 |

2

Введение

Вобщей проблеме очистки природных и сточных вод обработка осадков представляет собой наиболее сложный и еще окончательно не решенный вопрос. Если сточные воды после надлежащей очистки вновь возвращаются в кругооборот (в водоем или на повторное использование), то выделенные в процессе очистки осадки постоянно накапливаются и проблема их размещения и удаления с каждым годом становится все более острой. В особенности это относится к органическим осадкам станций биологической очистки городских и производственных сточных вод.

Проще с минеральными осадками природных и сточных вод, не содержащих ионов тяжелых металлов, они обезвоживаются, а затем увозятся и складируются в специально отведенных местах. Суммарный объем осадков составляет 0,6-1 % общего объема очищаемых сточных вод при соотношении осадков первичных отстойников к избыточному активному илу (для городских сточных вод) 1: (0,8-2) по объему и 1:(0,1-1) по сухой массе.

Висходном виде осадки представляют собой источник загрязнения окружающей среды. Поэтому необходимо не только обеззараживать и обезвреживать осадки, но и решать вопросы удаления их с территории очистных сооружений и последующей утилизации. Цель обработки осадков сточных вод – получение продукта, свойства которого обеспечивают возможность уменьшения его объема и утилизации либо сведения к минимуму ущерба, наносимого окружающей среде.

Внастоящем учебном пособии приведены основные положения разработки раздела «Обработка осадков» проектов «Подготовка воды» и «Очистка сточных вод», которые являются завершающей стадией этих проектов.

Особенно это касается проектов очистки бытовых и производственных сточных вод, поскольку без решения вопроса об утилизации или ликвидации осадков при сбросе их, например «на рельеф», вопрос эффективности очистки сводится к нулю, так как при этом осадки дождевыми потоками смываются в водоемы, присутствующие в осадках соли и ионы тяжелых металлов вместе с дождевыми и талыми водами проникают в подземные горизонты и загрязняют подземные воды, делая их непригодными для использования.

Впособии приведены типы основных сооружений для подготовки осадков к утилизации или захоронению, а также представлены нормативные и справочные данные для расчета этих сооружений.

3

1. Свойства осадков и общая схема их обработки

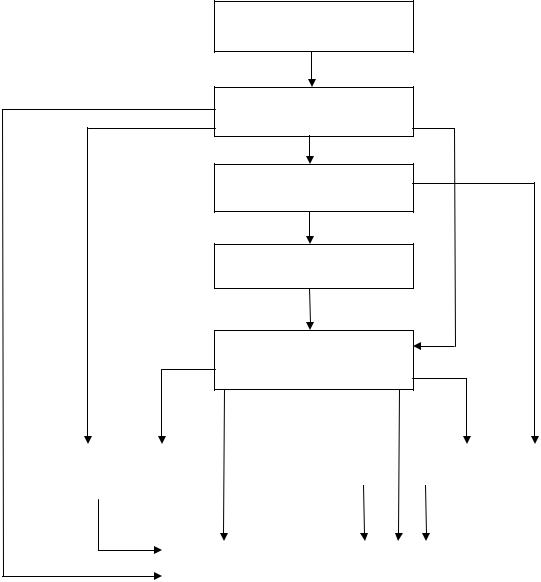

Некоторые осадки имеют малую концентрацию. Для ее повышения, например избыточного активного ила перед его дальнейшей обработкой, рекомендуется осуществлять его уплотнение (сгущение) в сооружениях и оборудовании различных типов (гравитационные, механические либо флотационные уплотнители и т.п.). Содержание сухого вещества перед подачей ила в метантенки должно быть не менее 4,5 %. Принципиальная схема процессов обработки осадков приведена на рис. 1.

Исходный осадок

Уплотнение

Стабилизация

Кондиционирование

Обезвоживание

Термическая |

|

|

|

Обеззараживание |

сушка |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ликвидация |

|

Утилизация |

|

|

|

Рис. 1. Схема процессов обработки осадков [1, с. 435]

Обобщенные показатели осадков городских очистных сооружений даны в табл. 1 [1]

4

Таблица 1 Показатели осадков станций очистки городских сточных вод

Вид осадка |

Количество осадка |

Влаж- |

Зольность |

Удельное |

|

|

на 1 чел. в сут |

ность, |

сухого |

сопротивление |

|

|

по су- |

по объему |

% |

вещества, |

фильтрованию, |

|

хому |

влажного |

|

% |

г.10-10 , см/г |

|

вещест- |

осадка, л |

|

|

|

|

ву, г |

|

|

|

|

Отбросы с решеток |

4-6 |

0,02 |

70-80 |

7-8 |

- |

(прозоры 16 мм) |

|

|

|

|

|

Песок из песколовок |

3 |

0,02 |

60 |

80-90 |

- |

Сырой осадок пер- |

25-40 |

0,5-0,8 |

93-95 |

15-30 |

50-500 |

вичных отстойников |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Сброженный осадок |

30 |

0,4-0,7 |

93-96 |

28-40 |

350-1800 |

первичных отстой- |

|

|

|

|

|

ников в мезофиль- |

|

|

|

|

|

ных условиях |

|

|

|

|

|

Сырой активный ил |

20-32 |

0,7-1,1 |

97 |

25-30 |

150-5000 |

(уплотненный) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Сброженный |

15-25 |

0,3-0,6 |

94-96 |

35-40 |

|

в мезофильных ус- |

|

|

|

|

2300 |

ловиях активный ил |

|

|

|

|

|

Смесь осадка пер- |

45-70 |

0,6-2,3 |

93-97 |

20-30 |

200-1200 |

вичных отстойников |

|

|

|

|

|

и активного ила (уп- |

|

|

|

|

|

лотненного) |

|

|

|

|

|

То же, сброженный в |

30-45 |

0,4-2,2 |

92-98 |

35-40 |

|

мезофильных усло- |

|

|

|

|

1200-1600 |

виях |

|

|

|

|

|

То же, сброженный в |

30-45 |

0,75-1,5 |

96-97 |

40 |

|

термофильных усло- |

|

|

|

|

1400-10000 |

виях |

|

|

|

|

|

Аэробно стабилизи- |

15-25 |

0,3-0,6 |

97 |

30-35 |

|

|

|

|

|

|

|

рованный активный |

|

|

|

|

4000-6000 |

ил (уплотненный) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Пользуясь данными табл. 1, зная количество человек, проживающих в населенном пункте, определяется общее количество осадка и подбирается оборудование для его обработки.

5

2.Состав сооружений по обработке осадков сточных вод

Втабл. 2 приведен состав сооружений обработки осадков для станций различной производительности.

Таблица 2

Рекомендации по выбору состава сооружений

по обработке осадков сточных вод

Типы |

Производительность станции по среднесу- |

||||||||

очистных |

точному расходу, |

|

|

|

|

||||

сооружений |

тыс. м3/сут. |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

≤10 |

15 |

20 |

|

30 |

40 |

50 |

100 |

≥100 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Обработка осадка: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

песковые площадки |

+ |

+ |

+ |

|

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

песковые бункеры |

+ |

+ |

+ |

|

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Илоуплотнители: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

а) гравитационные: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- вертикального типа |

|

|

|

|

+ |

|

|

|

|

- |

- |

+ |

|

+ |

- |

- |

- |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- радиального типа |

- |

- |

- |

|

- |

- |

+ |

+ |

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- |

- |

- |

|

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

б) флотационные |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(радиального типа) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Стабилизация, обезвоживание и сушка осадка: |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

аэробная стабилизация смеси |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

сырого осадка первичных от- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

стойников с активным илом или |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

биопленкой, обеззараживание |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

или компостирование, обезво- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

живание на иловых площадках |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- |

+ |

+ |

|

+ |

+ |

+ |

- |

- |

|

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Окончание табл. 2

Типы |

Производительность станции по среднесу- |

||||||||

очистных |

точному расходу, тыс. м3/сут. |

|

|||||||

сооружений |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

≤10 |

15 |

20 |

30 |

40 |

50 |

100 |

≥100 |

||

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Стабилизация, обезвоживание и сушка осадка: |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

раздельная обработка активного |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ила в аэробных стабилизаторах, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

сырого осадка в метантенках, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

обеззараживание или компо- |

- |

- |

- |

- |

- |

+ |

+ |

тыс. |

|

стирование смеси, механиче- |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

ское обезвоживание или сушка |

|

|

|

|

|

|

|

150 |

|

на иловых площадках |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

до |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

анаэробное сбраживание смеси |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

сырого осадка и активного ила, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

обеззараживание, механическое |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

обезвоживание или сушка на |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

+ |

+ |

|

иловых площадках |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

анаэробное сбраживание смеси |

|

|

|

|

|

|

|

250 |

|

сырого осадка и активного ила, |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

более тыс. |

||

механическое обезвоживание и |

|

|

|

|

|

|

|

||

термическая сушка |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3. Обработка осадков сооружений малой производительности

При небольшой производительности очистных сооружений обычно используют для очистки сточных вод септики, двухъярусные отстойники, осветлители. Их достоинство в том, что осадок в них сбраживается в анаэробных условиях и после дополнительной подсушки на иловых площадках практически пригоден к использованию в качестве удобрения.

Септики, двухъярусные отстойники и осветлители-перегниватели

Септики являются комбинированными сооружениями, в которых происходит осветление сточной воды и сбраживание (перегнивание) выпавшего осадка (рис. 2). Септики обычно применяют при очистке небольших количеств сточных вод (до 25 м3/сут), поступающих от отдельно стоящих зданий или группы зданий. Последующей ступенью очистки сточной воды являются поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи или колодцы.

7

Рис. 2. Септики [1, с. 450]

Взвешенные вещества, содержащиеся в сточной воде, в ыпадают в осадок, накапливающийся на дне септика. Осадок представляет со бой частицы преимущественно органического происхождения. Под действием анаэробных микроорганизмов органическ ая часть осадка превращается в газы и минеральные соединения.

Полный расчетный объем септика следует принимать равным 3- суточному притоку при расходе сточных вод до 5 м3/сут, и не менее 2,5- суточному при расходе более 5 м3/сут. Влажность осадка, сброженного в септике, составляет 90 %.

Взависимости от расхода сточных вод принимают: однокамерные септики - при расходе до 1 м3/сут; двухкамерные - при расходе до 10 м3/сут; трехкамерные - при расходе свы ше 10 м3 /сут.

Вдвухкамерных сеп тиках объем первой камеры следу ет принимать равным 0,75, а в трехкамерны х - 0,5 расчетного объема. При этом объем второй и третьей камер надлежит принимать по 0,25 расчетного объема. Эти септики выполняют из сборного ж елезобетона.

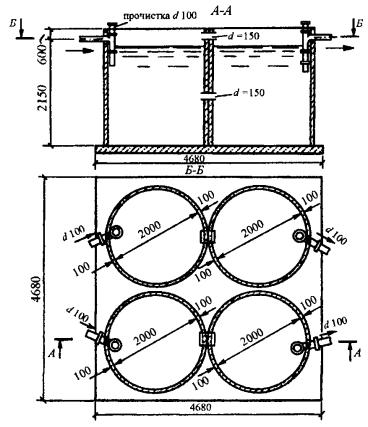

Двухъярусные отст ойники служат для осветления сто чных вод, уплот-

нения и сбраживания вып авшего осадка (рис. 3). Они примен яются на станциях пропускной способностью до 10 тыс. м3/сут.

8

Рис. 3. Парный двухъярусный отстойник с двумя желоба ми [1, с. 454]: 1 - распределительный лоток; 2 - выгрузочная иловая труба;

3 - осадочный желоб; 4 - выгрузочно-загрузочная щель; 5 - камера сбраживания осадка

Данные для подбора двухъярусных отстойников предста влены в табл. 3.

Таблица 3

|

Конструктивное исполнен ие сооружений |

|

|||||||

Основные параметры |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Монолитное |

|

|

Сборное |

|||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Диаметр, м |

6 |

6 |

9 |

9 |

9 |

|

12 |

|

12 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Общая высота |

7,6 |

8,8 |

8,5 |

9,7 |

8,5 |

|

8,2 |

|

9,4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Пропускная способност ь, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

м3/ч, при периоде отстаив а- |

13,7 |

13,7 |

37,5 |

37, 5 |

31 |

|

67 |

|

67 |

ния 1,5 ч |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9 |

|

|

|

|

|

|

|

Основным недостатком двухъярусных отстойников является большой объем иловой части, что существенно увеличивает стоимость сооружения. Большая глубина отстойников делает невыгодным их применение при высоком уровне грунтовых вод.

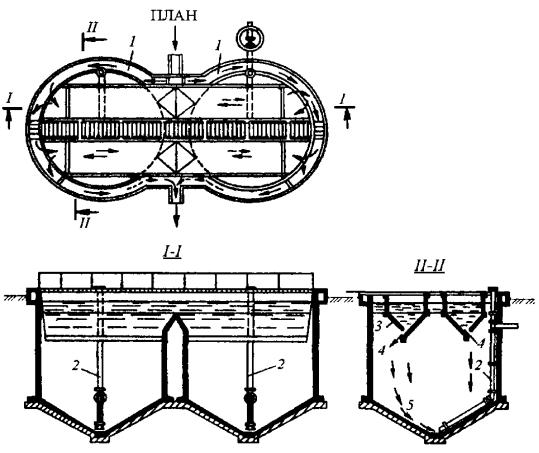

Осветлители-перегниватели являются комбинированным сооружением, состоящим из осветлителя с естественной аэрацией, концентрически располагаемого внутри перегнивателя (рис. 4).

Осветлители следует проектировать в виде вертикальных отстойников с внутренней камерой флокуляции, с естественной аэрацией за счет разности уровней воды в распределительной чаше и осветлителе.

Сточные воды по лотку 1 подаются в центральную трубу 2, к концу которой прикреплен отражательный щит.

Напор воды 0,6 м, обусловленный разностью отметок уровня жидкости на входе в трубу и в осветлителе, обеспечивает скорость движения в трубе 0,5-0,7 м/с, необходимую для засасывания воздуха из атмосферы. Воздушная смесь из трубы 6 поступает в камеру флокуляции, где сточная вода находится в течение 20 мин, затем направляется в отстойную камеру, проходя образовавшийся взвешенный слой. Продолжительность пребывания в отстойной камере не менее 70 мин.

Осадок, выпавший на дно осветлителя, по трубе 12 направляется в приемный резервуар насосной станции, откуда насосом по напорному трубопроводу подается в верхнюю зону перегнивателя, в которой осадок подвергается сбраживанию. Для предупреждения образования корки в камере сбраживания осадок периодически перемешивается. Основные размеры осветлителей приведены в табл. 4.

Таблица 4

Основные размеры осветлителей-перегнивателей

|

Параметры осветлителя, м |

Технологический |

Пропускная |

||

Диаметр со- |

|

|

объем перегни- |

способность |

|

|

площадь зо- |

||||

оружения, м |

|

вателя, м3 |

сооружения, |

||

диаметр |

ны осветле- |

||||

|

|

м3/ч |

|||

|

|

ния |

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

9 |

5 |

15,5 |

306 |

41,3 |

|

12 |

5 |

15,5 |

640 |

50 |

|

15 |

6 |

22,5 |

1060 |

73 |

|

|

|

|

|

|

|

10