- •Интерференция света методические указания

- •Предисловие

- •1.Интерференция света

- •Когерентность и монохроматичность световых волн

- •Интерференция световых волн

- •Способы наблюдения интерференции света

- •1.4 Интерференция света в тонких плёнках

- •1.5 Многолучевая интерференция

- •1.6 Применение интерференции света

- •2. Примеры решения задач.

- •3. Задачи для самостоятельного решения

- •Библиографический список

- •Содержание

- •1.Интерференция света 3

1.5 Многолучевая интерференция

1. До сих пор мы рассматривали интерференцию только двух когерентных волн. Амплитуда результирующего колебания в данной точке определяется выражением:

![]() ,

(1.21)

,

(1.21)

где

![]() ,

разность фаз складываемых колебаний.

,

разность фаз складываемых колебаний.

Если

интерферируют две волны с одинаковыми

амплитудами ![]() ,

то значения

,

то значения ![]() выражаются формулой

выражаются формулой

![]() .

(1.22)

.

(1.22)

Используя

формулу, связывающую разность фаз

с оптической разностью хода ![]()

![]() (1.23)

(1.23)

и подставляя (1.23) в (1.22), получим

![]() (1.24)

(1.24)

Г

Рис. 1.11

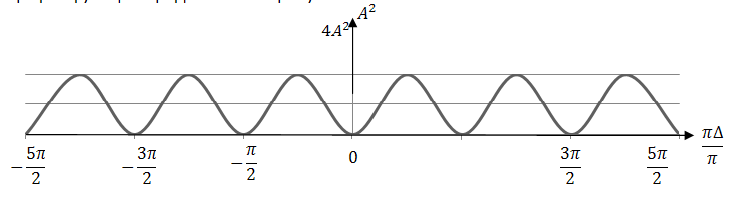

При интерференции двух волн интерференционная картина характеризуется постепенным изменением освещённости экрана от максимумов к минимумам. Максимумы “размазаны” и поэтому недостаточно чётко выделяются на общем фоне. Освещённость в различных точках экрана пропорциональна энергии результирующих колебаний, т.е. квадрату их амплитуды .

2.

Совершенно иной характер имеет

интерференционная картина в случае

наложения большого числа когерентных

волн. Это легко объяснить на примере

интерференции волн с одинаковыми

амплитудами ![]() :

:

![]() и

и

![]() . (1.25)

. (1.25)

Таким

образом, энергия результирующих колебаний

и освещённость экрана в области

интерференционных максимумов

пропорциональна квадрату числа

интерферирующих волн. В то же время

суммарная энергия этих волн пропорциональна

![]() ,

т.е. числу интерферирующих волн. Полная

энергия колебаний во всех точках экрана

пропорциональна

,

т.е. числу интерферирующих волн. Полная

энергия колебаний во всех точках экрана

пропорциональна ![]() ,

так

как, по закону сохранения и превращения

энергии, она должна равняться энергии

всех

волн. Следовательно, возрастание яркости

интерференционных максимумов с

увеличением

должно

сопровождаться их одновременным сужением

и соответствующим расширением площади

слабоосвещенных участков картины

участков картины.

,

так

как, по закону сохранения и превращения

энергии, она должна равняться энергии

всех

волн. Следовательно, возрастание яркости

интерференционных максимумов с

увеличением

должно

сопровождаться их одновременным сужением

и соответствующим расширением площади

слабоосвещенных участков картины

участков картины.

Остановимся на этом вопросе подробнее. Найдём значение амплитуды результирующих колебаний в произвольной точке О интерференционной картины.

![]() ,

(1.26)

,

(1.26)

где – число интерферирующих волн.

Для

простоты будем считать амплитуды всех

волн одинаковыми ![]() ,

а разность фаз в точке О

для

,

а разность фаз в точке О

для

![]() -ой

и

-ой

и ![]() -ой

волны не зависящей от

и равной

-ой

волны не зависящей от

и равной ![]()

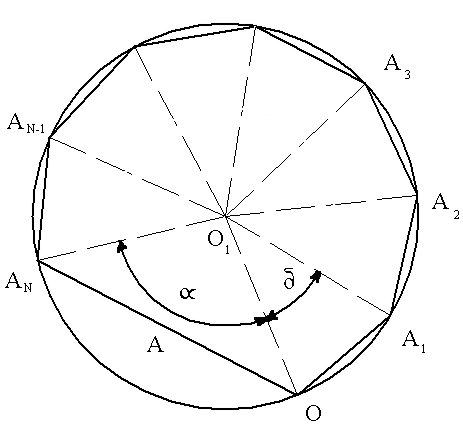

Воспользуемся графическим методом сложения амплитуд одинаково направленных колебаний.

На

рис 1.12 представлена векторная диаграмма

сложения колебаний при интерференции

волн, удовлетворяющих вышеназванным

условиям.  Амплитуда

результирующих колебаний

Амплитуда

результирующих колебаний

![]() ,

,

где

![]() ,

,

Рис.1

.12![]() ,

поэтому

,

поэтому

![]() ,

следовательно, интенсивность

,

следовательно, интенсивность

![]() ,

(1.27)

,

(1.27)

где

![]() - интенсивность колебаний, возбуждаемых

в точке О

каждой из

- интенсивность колебаний, возбуждаемых

в точке О

каждой из ![]() –

интерферирующих волн порознь.

–

интерферирующих волн порознь.

Главные максимумы интерференции волн наблюдаются в тех точках О, для которых углы либо равны 0, либо кратны , так что векторная диаграмма сложения колебаний имеет вид, показанный на рис. 1.13.

Т аким

образом, условие главных максимумов

имеет вид

аким

образом, условие главных максимумов

имеет вид

Рис.

1.13

![]() (1.28)

(1.28)

где

![]() - порядок главного максимума.

- порядок главного максимума.

Амплитуда и интенсивность колебаний в главных максимумах равны

![]() (1.29)

(1.29)

Интерференционные

минимумы (![]() )

удовлетворяют условию

)

удовлетворяют условию

![]() , (1.30)

, (1.30)

где

![]() принимает любые положительные значения,

кроме кратных

.

Между каждой парой соседних интерфереционных

минимумов находится один максимум –

либо главный, либо побочный.

принимает любые положительные значения,

кроме кратных

.

Между каждой парой соседних интерфереционных

минимумов находится один максимум –

либо главный, либо побочный.

Двум

минимумам, ограничивающим главный

максимум n-ого

порядка, соответствуют значения ![]() ,

поэтому “ширина” главного максимума,

равная

,

поэтому “ширина” главного максимума,

равная ![]() ,

обратно пропорциональна числу -

интерферирующих волн, а его интенсивность

пропорциональна

,

обратно пропорциональна числу -

интерферирующих волн, а его интенсивность

пропорциональна ![]() .

.

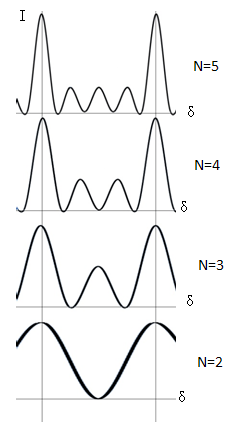

Х

N=5

N=4

N=3

N=2

арактер

зависимости

арактер

зависимости ![]() от

,

рассчитанный по формуле (1.21) показан на

рисунке 1.14.

от

,

рассчитанный по формуле (1.21) показан на

рисунке 1.14. ![]()

![]() )

добавочных минимумов и (

)

добавочных минимумов и (![]() )

добавочных очень слабых максимумов. На

рис 1.14 представлен характер зависимости

интенсивности

)

добавочных очень слабых максимумов. На

рис 1.14 представлен характер зависимости

интенсивности

![]() от

сдвига фаз

для разного количества

интерферирующих

волн.

от

сдвига фаз

для разного количества

интерферирующих

волн.

Рис.

1.14