- •Введение

- •Электромагнитные волны

- •Основные законы электромагнитного поля

- •Электромагнитные волны и их свойства

- •Общие вопросы распространения радиоволн. Основные определения

- •Тропосфера

- •Строение и основные параметры тропосферы

- •Влияние тропосферы на распространение земных радиоволн. Явление тропосферной рефракции

- •Состав и строение верхних слоев атмосферы

- •Особенности распространения сверхдлинных и длинных радиоволн

- •Общие сведения

- •Скорость распространения

- •Особенности распространения средних волн

- •Антенны. Общие понятия

- •Назначение и классификация антенн

- •Назначение передающей и приемной антенн

- •Структурная схема антенны

- •Расчет электромагнитных полей излучающих систем в дальней, промежуточной и ближней областях

- •Векторная комплексная диаграмма направленности антенны

- •Рабочая полоса частот и предельная мощность антенны

- •Шумовая температура приемной антенны

- •Взаимное сопротивление разнесенных антенн

- •Передающая антенна как четырехполюсник

- •О передаче мощности между двумя антеннами

- •Антенна как открытый колебательный контур

- •Общие характеристики антенн

- •Сопротивление излучения

- •Сопротивление потерь

- •Полное активное сопротивление антенны

- •К. П. Д. Антенны

- •Входное сопротивление антенны

- •Характеристики направленности антенны

- •Диапазонные свойства антенны

- •Максимальное напряжение в антенне

- •Эксплуатационные характеристики передающей антенны

- •Формулы идеальной радиопередачи

- •Мощность, отдаваемая приемной антенной приемнику

- •Антенны длинных и средних волн

- •Виды антенн

- •Ромбические антенны

- •Антенна бегущей волны

- •Информация в радиотехнических системах

- •Классификация радиотехнических систем

- •Количество и характер информации

- •Вероятностное описание сообщений (непрерывных, импульсных, цифровых)

- •Классификация ртс по характеру сообщений

- •Основы телевидения

- •Телевизионные радиопередатчики. Общая характеристика

- •Телевизионные приемники

- •Системы телевидения. Основные понятия и принципы

- •Телевизионная развертка изображений

- •Кодирование сигналов в системах цветного телевидения

- •Телевизионный приемник цветного изображения

- •Сотовые системы связи

- •Радиальные системы с каналами общего доступа. Сотовые системы I поколения (аналоговые)

- •Системы с сотовой структурой

- •Космические радиолинии

- •Радиолинии «земля — космос», «космос — земля», «космос — космос»

- •Ретрансляционные радиолинии

- •Принцип радиорелейной связи

- •Классификация радиорелейных линий

- •Цифровая обработка сигналов

- •Структура и характеристики цифрового фильтра

- •Цифровой фильтр

- •Синтез цифрового фильтра

- •Устройства питания

- •Назначение и параметры

- •Выпрямители

- •Заключение

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •394026 Воронеж, Московский просп., 14

Ретрансляционные радиолинии

При организации систем наземной связи в качестве активных или пассивных ретрансляторов используются ИСЗ. При этом возможны два различных способа осуществления ретрансляции через ИСЗ:

немедленная ретрансляция без задержки передаваемой информации (обычная радиорелейная связь);

ретрансляция передаваемых сообщений с задержкой (запоминанием) информации на борту ИСЗ.

В первом случае ИСЗ может быть как активным, так и пассивным ретранслятором. При этом осуществление связи между наземными станциями возможно лишь в течение времени одновременной видимости ИСЗ с обеих наземных станций.

Во втором случае ИСЗ может использоваться только в качестве активного ретранслятора, поскольку в момент пролета ИСЗ в зоне видимости передающего пункта передаваемое сообщение должно быть принято и записано в бортовом запоминающем устройстве. При пролете спутника в зоне прямой видимости приемного пункта накопленная информация передается на Землю.

Расчет энергетических характеристик при активной ретрансляции сигналов выполняют отдельно для участков «Земля — ИСЗ» и «ИСЗ — Земля». В этом случае пользуются уравнениями для односторонних радиолиний.

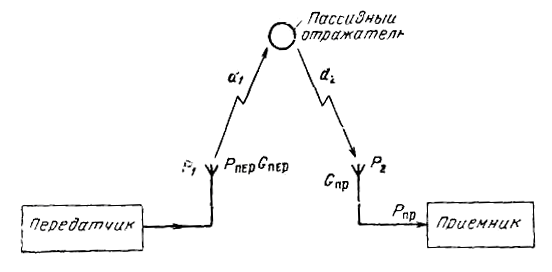

В случае использования ИСЗ в качестве пассивного ретранслятора (отражателя) уравнение радиолинии может быть получено из рассмотрения ее схематического изображения и соотношения мощностей, показанных на рис. 57.

Плотность потока мощности в точке расположения пассивного отражателя:

![]() (118)

(118)

где

![]() — расстояние от передающей антенны до

отражателя;

— расстояние от передающей антенны до

отражателя;

![]() — потери энергии сигнала в атмосфере

и ионосфере Земли на участке «Земля —

ИСЗ».

— потери энергии сигнала в атмосфере

и ионосфере Земли на участке «Земля —

ИСЗ».

Если попадающая на отражатель мощность рассеивается равномерно во всех направлениях, то плотность потока мощности в точке расположения приемной антенны:

![]() (119)

(119)

где

![]() — эффективная площадь рассеяния

отражателя в направлении на приемную

антенну;

— эффективная площадь рассеяния

отражателя в направлении на приемную

антенну;

![]() — расстояние от отражателя (ИСЗ) до

приемной станции;

— расстояние от отражателя (ИСЗ) до

приемной станции;

![]() — потери энергии сигнала в ионосфере

и тропосфере Земли, поляризационные

потери на участке «ИСЗ — Земля» и потери

в элементах антенно-фидерного тракта.

— потери энергии сигнала в ионосфере

и тропосфере Земли, поляризационные

потери на участке «ИСЗ — Земля» и потери

в элементах антенно-фидерного тракта.

Рис. 57. Схематическое изображение радиолинии

Используя выражения (118) и (119), получаем формулу для расчета мощности сигнала, принимаемого приемной антенной:

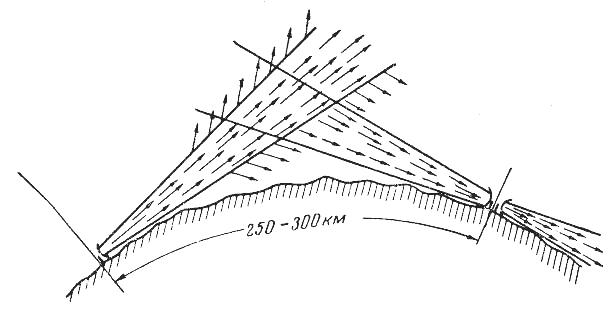

![]() (120)

(120)

где

![]() — полные потери энергии сигнала на

участках «Земля – ИСЗ» и «ИСЗ — Земля».

— полные потери энергии сигнала на

участках «Земля – ИСЗ» и «ИСЗ — Земля».

Уравнение радиолинии с пассивным ретранслятором (отражателем) может быть записано следующим образом:

(121)

(121)

Из выражений (117), (121) следует, что для расчета энергетических характеристик космических радиолиний необходимо определить следующие параметры:

пороговое отношение мощности сигнала к мощности шумов на входе приемного устройства,

полные потери энергии сигнала в радиолинии,

эффективную шумовую температуру приемной системы, ширину полосы пропускания приемного устройства.

Принцип радиорелейной связи

Радиорелейные линии обеспечивают радиосвязь в диапазоне ультракоротких волн на расстояния до нескольких тысяч километров и используются, в основном, для передачи широкополосных сигналов, таких, как телевизионные и многоканальные телефонные сигналы. Ширина спектра этих сигналов составляет несколько мегагерц, и их передача возможна только в диапазоне УКВ. Действительно, общая ширина диапазона длинных, средних и коротких волн, используемых в радиосвязи, составляет всего около 30 Мгц. Естественно, что здесь нельзя расположить значительное количество радиоканалов для передачи сигналов с шириной спектра в несколько мегагерц. Кроме того, даже в диапазоне коротких волн, т. е. при центральной частоте порядка 10 Мгц, очень сложно обеспечить ширину полосы пропускания приёмо-передающего тракта в несколько мегагерц.

Совсем по-другому обстоит дело с диапазоном УКВ. Этот диапазон включает в себя метровые, дециметровые и сантиметровые волны, и общая ширина его составляет около 30 000 Мгц. Следовательно, в диапазоне УКВ возможна одновременная работа большого числа передатчиков с шириной спектра излучаемых сигналов до нескольких десятков мегагерц. Соответственно при центральной частоте передачи в несколько тысяч мегагерц не представляет большого труда обеспечить ширину полосы пропускания приёмо-передающего тракта в несколько десятков мегагерц. Всё это даёт возможность не только передавать в диапазоне УКВ широкополосные сообщения, но и использовать различные виды модуляции, требующие широкой полосы пропускания, зато обладающие высокой помехозащищённостью, — частотную модуляцию (ЧМ), импульсную модуляцию (ИМ) и т. п.

Радиосвязь в диапазоне УКВ имеет ещё ряд дополнительных преимуществ: в этом диапазоне почти полностью отсутствуют атмосферные и промышленные помехи; здесь легко создать антенные системы с высокой направленностью для излучения узких пучков радиоволн, что даёт возможность использовать передатчики небольшой мощности; наконец, в диапазоне УКВ можно расположить в одной местности ряд передатчиков, работающих на одной частоте; благодаря большой направленности антенн эти передатчики не будут создавать взаимных помех.

Однако при всех своих преимуществах радиосвязь в диапазоне УКВ имеет одно существенное ограничение — устойчивое распространение УКВ ограничено пределами прямой видимости1); за горизонтом, вне пределов прямой видимости уровень сигнала быстро падает с увеличением расстояния. Поэтому радиосвязь в диапазоне УКВ возможна только при ретрансляции сигналов.

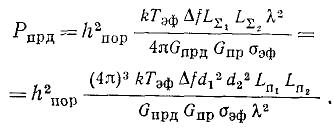

Из этих соображений и возникла идея создания радиорелейных линий связи, т. е. цепочки приёмо-передающих ретрансляционных станций. Эти станции располагаются друг от друга на расстоянии 40—50 км, причём приёмные и передающие антенны устанавливаются на опорах высотой 50—70 м так, чтобы между антеннами была прямая видимость. На каждой промежуточной станции принимаемые сигналы усиливаются и передаются дальше по линии. Такая цепочка приёмо-передающих станций радиорелейной линии показана на рис. 58.

Рис. 58. Цепочка приёмопередающих станций радиорелейной линии

Приёмо-передающая аппаратура и устройства электропитания на станциях радиорелейной линии устанавливаются обычно у подножия антенных мачт, а для передачи электромагнитной энергии к антеннам используются коаксиальные или волноводные фидерные линии. Иногда для сокращения длины этих линий приёмо-передающая аппаратура устанавливается в специальной кабине на вершине мачты; при этом уменьшаются искажения из-за отражений в фидерах, а также потери передачи.

На оконечных станциях радиорелейных линий и на узловых станциях, где имеется разветвление передачи на ряд направлений, часто используются антенные опоры в виде башен. В нижних этажах этой башни располагаются устройства электропитания и жилые помещения для обслуживающего персонала; в верхних этажах устанавливается приёмо-передающая аппаратура, а на крыше башни — антенны.

Большинство промежуточных станций радиорелейных линий могут работать без обслуживающего персонала. Для контроля за состоянием аппаратуры с этих станций передаются сигналы телесигнализации, которые поступают на несколько обслуживаемых станций (так называемых главных станций). В случае выхода из строя аппаратуры на необслуживаемой станции автоматически включаются резервные комплекты. Такое переключение на резервный комплект может производиться и дистанционно с главной станции с помощью сигналов телеуправления.

Для работы радиорелейных линий обычно используются диапазоны дециметровых и сантиметровых волн. Диапазон метровых волн используется значительно реже, так как в этом диапазоне, т. е.: на частотах в несколько десятков мегагерц, ещё не ощущаются полностью преимущества УКВ радиосвязи (широкополосность, высокая направленность антенн и т. п.). Волны короче примерно 2,3 см (частоты выше 13 000 Мгц) также не используются для радиорелейной связи), так как эти волны существенно поглощаются атмосферными осадками.

Преимущества радиосвязи в диапазоне УКВ были очевидны уже давно. Однако длительное время практическое осуществление радиосвязи на УКВ наталкивалось на трудности генерации и усиления сверхвысоких частот. Первые линии радиосвязи на УКВ, созданные в 30-е годы, работали, в основном, на метровых волнах и не были радиорелейными, так как осуществляли связь только между двумя пунктами. В 1935 г. между Нью-Йорком и Филадельфией (США) была построена первая радиорелейная линия из шести пунктов; эта линия также работала в диапазоне метровых волн и обеспечивала всего пять телеграфных и два фототелеграфных канала.

Настоящее развитие радиорелейной связи стало возможным в результате успехов, достигнутых в технике сверхвысоких частот, причём видная роль здесь принадлежит советским специалистам. Новые конструкции триодов для генерирования и усиления волн дециметрового диапазона, разработанные Н. Д. Девятковым, отражательный клистрон, изобретённый В. Р. Коваленко, теоретические и практические работы М. С. Неймана по исследованию объёмных резонаторов — все эти работы способствовали развитию техники радиорелейной связи. Важное значение имели также работы В. А. Котельникова и В. И. Сифорова по исследованию помехоустойчивых видов модуляции, которые обычно применяются на радиорелейных линиях, а также работы Б. А. Введенского и А. Г. Аренберга в области распространения УКВ.

Быстрое развитие радиорелейной связи началось после второй мировой войны. В этот период в СССР были созданы первые радиорелейные системы, однако пропускная способность их была невелика — не более 24 телефонных каналов. Успешное освоение техники радиорелейной связи началось в нашей стране после исторического XX съезда КПСС, когда партия поставила задачу в короткий срок обеспечить развитие этого нового вида связи.

За годы, прошедшие после XX съезда, в СССР созданы радиорелейные системы, предназначенные для использования на магистральных линиях с числом телефонных каналов до нескольких сот, а также для передачи телевизионных программ; созданы также малоканальные системы для обеспечения местной связи, а также для связи на железнодорожном транспорте, газопроводах и т. п.

В настоящее время радиорелейные линии связывают между собой многие города нашей страны и совместно с линиями коаксиального кабеля обеспечивают междугороднюю магистральную связь, а также обмен телевизионными программами между различными телецентрами. Радиорелейные линии используются также для международного обмена телевизионными программами в сети Интервидение, которая связывает телецентры СССР и социалистических стран Восточной Европы.

Исследования в области распространения УКВ, проведённые в последние годы, показали, что можно создавать радиорелейные линии связи с расстоянием между станциями, сильно превышающим прямую видимость, до 300—400 км.

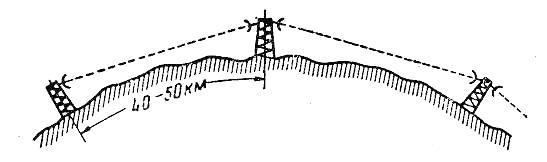

Распространение УКВ далеко за пределами прямой видимости изучено ещё недостаточно — исследования показывают, что здесь имеет место целый ряд факторов: отражение электромагнитной энергии от турбулентных и слоистых неоднородностей диэлектрической проницаемости воздуха (некогерентное рассеяние), а также нелинейная зависимость индекса преломления в воздухе от высоты (когерентное рассеяние). Во всяком случае такое дальнее распространение связано со структурой тропосферы и поэтому его обычно называют дальним тропосферным распространением УКВ, а радиорелейные линии с большими расстояниями между станциями — тропосферными. Тропосферная радиорелейная линия схематически показана на рис. 59.

Доля излученной энергии, которая благодаря тропосферному распространению УКВ попадает в точку приёма, очень невелика и поэтому на тропосферных линиях приходится сильно увеличивать мощность передатчика — до нескольких десятков киловатт и размеры антенн — до 20x20 и даже 30x30 м; на обычных линиях, станции которых расположены в пределах прямой видимости, мощность передатчиков составляет всего несколько ватт, а размеры антенн — не более 2—3 м в диаметре. Кроме того, для борьбы с замираниями на тропосферных линиях обычно используется разнесённый приём, что усложняет конструкцию приёмного устройства.

Однако следует учитывать, что на тропосферной линии при той же протяжённости требуется в пять-шесть раз меньше станций, а расстояние между станциями может достигать 300—400 км. По этим причинам строительство таких линий особенно целесообразно в районах, где создание обычных радиорелейных линий с расстояниями между станциями 40—50 км или затруднено, или вообще невозможно. К таким труднодоступным районам относятся большие таёжные или горные массивы, пустыни, водные преграды и т. п.

Рис. 59. Радиорелейная связь с использованием дальнего тропосферного распространения УКВ

В последние годы появился новый вид радиорелейной связи — радиорелейная связь с использованием искусственных спутников Земли (ИСЗ. На такой радиорелейной линии промежуточная ретрансляционная станция устанавливается на борту искусственного спутника, что обеспечивает связь между наземными пунктами, удалёнными друг от друга на расстояние до нескольких тысяч километров. В апреле 1965 г. в СССР был успешно осуществлён запуск искусственного спутника «Молния-1», предназначенного для телевизионной и многоканальной телефонной связи между Москвой и Владивостоком.