тмиэт / тмиэт / Лабы / Лабы-20210311T133815Z-001 / Защита 2 / Voprosy

.docxВ чем состоит принцип действия Термопарный вакуумметр

Термопарный вакуумметр (рис. 2) служит для проведения измерений в низком и среднем вакууме. Это устройство с 4-мя выводами. 2 вывода подключены к вольфрамовой нити, которая нагревается. Еще два контакта это - термопара. Т.к. у нас меняется давление, теплоотвод от вольфрамовой проволочки изменятся. Чем меньше давление, тем меньше частиц переносят энергию и нагрев становится сильней. И на паре возникает большее значение термоэдс. В области давлений, при которых средняя длина свободного пробега молекул газа меньше поперечных размеров баллона преобразователя, теплопроводность газа прямо пропорциональна давлению, а температура нити накала обратно пропорциональна давлению газа из-за охлаждающего действия газа на нить.

В чем состоит принцип действия ионизационного преобразователя вакуумметра

Электронный ионизационный манометрический преобразователь действует следующим образом Накаленный прямым пропусканием тока катод испускает электроны. Электроны ускоряются в пространстве между катодом и анодом. Большинство электронов пролетает анод-сетку, попадая в замедляющее электрическое поле. Поскольку замедляющая разность потенциалов больше ускоряющей разности потенциалов, электроны, не долетая до коллектора ионов, изменяют направление движения Затем, приобретая скорость в направлении к аноду, электроны вновь пролетают анод-сетку, тормозятся около катода и вновь направляются к аноду. Таким образом, электроны совершают колебательные движения около анода, как это показано на рис. 6-7.

На своем пути электроны производят ионизацию газа Положительные ионы, образовавшиеся в пространстве между анодом и коллектором ионов, притягиваются последним При постоянном токе электронной эмиссии, постоянном числе электронов, колеблющихся около анода, количество актов ионизации, т. е. количество образующихся ионов, будет пропорциональным концентрации молекул газа в пространстве, т. е. давлению. Таким образом, ионный ток коллектора служит мерой давления газа. Степень ионизации газа электронами зависит от рода газа. Соответственно показания вакуумметра также зависят от рода газа

Как действует диффузионный насос

Как действует механический насос

Рис. 1 – Схематическое изображения насосов:

а – пластинчато-роторного; б - диффузионного

В состоянии, показанном на рисунке 1, а, камера 4 заполнена газом и в ней начинается сжатие. В камере 5 завершается выброс газа. В области входного отверстия видно зарождение новой камеры, в которую начинает поступать газ из откачиваемого объема. Особенностью насосов этого типа является то, что вакуумное уплотнение статора обеспечивается вакуумным маслом 10.

Диффузионный насос (рис. 1, б) выполнен в виде открытого сверху цилиндра, в который поступает газ 2 из откачиваемого объема. На дно насоса налита вакуумная жидкость 3, которую доводят до кипения, создавая тем самым поток пара. Паропровод 5 с крышкой формирует сверхзвуковой поток пара 4. Газовые молекулы за счет диффузии попадают в паровой поток, где приобретают дополнительный импульс в направлении выходного патрубка 6. Диффузионный насос непрерывно откачивается через патрубок 6 насосом предварительного разрежения. Пар конденсируется, попадая на стенку, которую охлаждает холодильник 7, и стекает на дно насоса.

Магнетрон, его конструкция и принцип действия

Магнетронное распыление

Магнетронное распыление

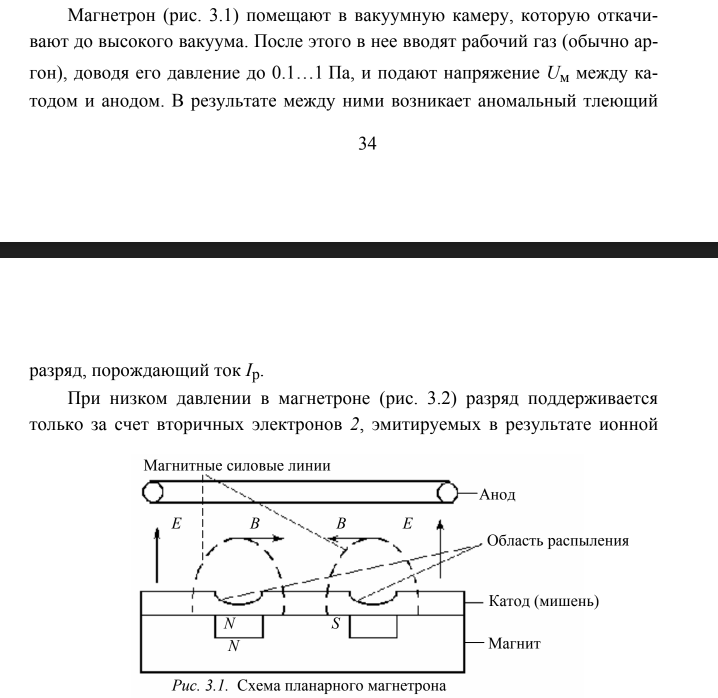

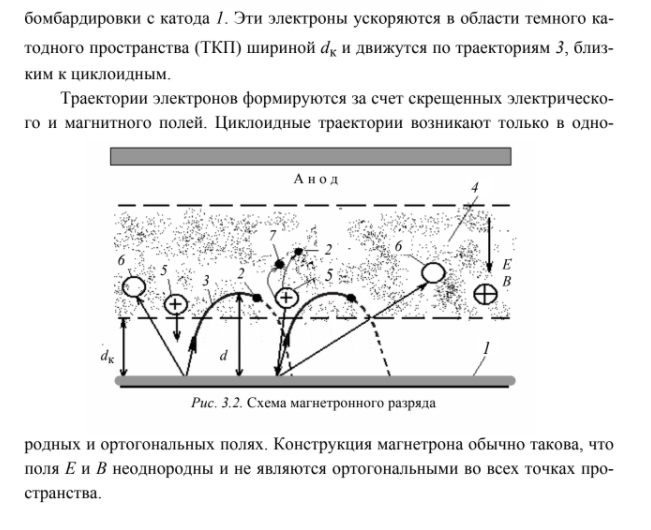

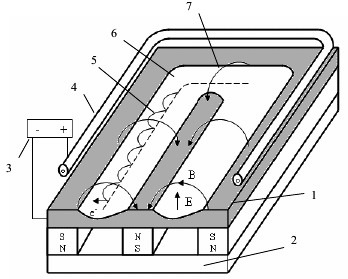

В магнетронных распылительных системах распыление материала происходит за счёт бомбардировки поверхности мишени ионами рабочего газа, образующимися в плазме аномального тлеющего разряда.

Электроны, эмитируемые из мишени под действием бомбардировки, захватываются магнитным полем и совершают сложное циклоидальное движение по замкнутым траекториям в скрещенных электрическом и магнитном полях (рис. 6).

Рис. 6. Схема магнетронной распылительной системы с плоским катодом

1 – катод-мишень; 2 – магнитная система; 3 – источник питания;

4 – анод; 5 – траектория движения электронов;

6 – зона распыления; 7 – силовая линия магнитного поля.

За счёт локализации плазмы у поверхности катода достигается высокая плотность ионного тока (на два порядка выше, чем в обычных диодных системах) и большая удельная мощность, рассеиваемая на мишени.

Увеличение скорости распыления с одновременным снижением рабочего давления позволяет значительно снизить загрязнения плёнок посторонними включениями. Локализация электронов вблизи мишени предотвращает бомбардировку ими подложек, что снижает температуру и радиационные дефекты в создаваемых структурах. Однако главными достоинствами магнетронных распылительных систем являются относительно высокие скорости осаждения и возможность получения равномерных по толщине плёнок на подложках большой площади.

Термическое распыление

Термическое напыление (также известное как термическое испарение) — широко распространённый метод вакуумного напыления. Исходный материал испаряется в вакууме. Вакуум позволяет частицам пара конденсироваться непосредственно на напыляемом изделии (подложке). Термическое напыление используется в микротехнологии и для изготовления таких изделий, как металлизированная пластиковая плёнка или тонированные стёкла.

Этапы осаждения покрытия на подложку

Осаждение тонких пленок в вакууме (физическое осаждение) включает три этапа: генерацию атомов или молекул; перенос их к поверхности заготовки (подложке); рост пленки на подложке.

Тлеющий разряд ФАЙЛ ВИПЭ

Тле́ющий разря́д — один из видов стационарного самостоятельного электрического разряда в газах. Формируется, как правило, при низком давлении газа и малом токе. При увеличении проходящего тока переходит в дуговой разряд.

Простейшим прибором для моделирования газового разряда является запаянная стеклянная трубка, в торцы которой впаяны электроды. Трубка имеет отвод, присоединенный к вакуумному насосу. Электроды подключены к источнику постоянного тока с напряжением несколько тысяч вольт. После включения источника напряжения и пуска вакуумного насоса происходят следующие явления:

1. При атмосферном давлении газ внутри трубки остаётся тёмным, так как приложенного напряжения в несколько тысяч вольт недостаточно для того, чтобы пробить длинный газовый промежуток.

2. Когда давление газа достаточно понизится, в трубке вспыхивает светящийся дуговой разряд. Он имеет вид тонкого шнура (в воздухе — малинового цвета, в других газах — других цветов), соединяющего оба электрода. В этом состоянии газовый столб хорошо проводит ток.

3. При дальнейшей откачке газа светящийся шнур размывается и расширяется, и свечение заполняет почти всю трубку. Это тлеющий разряд. При давлении газа в несколько десятых миллиметра ртутного столба (сотни Па) разряд заполняет почти весь объем трубки. Свечение разряда распределено неравномерно. У катода находится темное катодное пространство, у анода — светящийся положительный столб, длина которого прямо зависит от давления.

Плазма

Плазма – это ионизованный газ, состоящий из положительно и отри- цательно заряженных частиц, находящихся в среде нейтральных частиц, в котором электрические кулоновские силы притяжения, действующие меж- ду электронами и положительными ионами, препятствуют заметному про- странственному разделению зарядов.

Этапы получения низкого и высокого вакуума

Сначала включают форвакуумный насос (в основном это механический),а потом диффузионный насос

Элементы управления вакуумной установкой

натекатель, вентили

Виды рабочих газов при получение пленок

аргон

Рабочие напряжения при магнетронном распылении

300...1000 В сотни

Рабочие напряжения при термическом испарении

киловольты

Процесс ионизации в газовом разряде

Преимущества и недостатки магнетронного распыления

Преимущества данного метода по сравнению с другими методами нанесения покрытий:

1) высокая скорость осаждения;

2) практически полное отсутствие перегрева поверхности детали, при этом электроны захватываются магнитным полем и поэтому не вызывают образование радиационных эффектов;

3) высокая равномерность покрытий;

4) низкая степень загрязнения пленок, т. к. процесс нанесения покрытия протекает при достаточно низком давлении р=10-2 Па.

недостатки

1) При осаждении химического соединения на анод, он образует слой диэлектрика, что в свою очередь делает невозможным продолжать дальнейший процесс распыления. Это означает, что придется фиксировать дополнительными детекторами состояние анода, а после производить чистку или замену;

2) Аналогичная проблема, как и в первом случае относится к мишени, часть продукта осаждается на мишень, тем самым снижая скорость бомбардировки [6, с. 1247]. Проблему отчасти можно решить, увеличив расстояние мишень - подложка и снизив плотность ионов, но недостатком является увеличение объема камеры и снижение скорости осаждения [2, с. 34];

3) Образование дополнительных малых дуговых разрядов в области мишени, препятствует образованию готового продукта, кроме того дуги обжигают мишень и портят атомы на поверхности, которые в дальнейшем не будут участвовать в химической реакции.

Преимущества и недостатки термического распыления

Достоинствами метода термического испарения являются: 1) высокая скорость испарения веществ и возможность регулирования ее в широких пределах за счет изменения подводимой к испарителю мощности; 2) высокая производительность при групповой загрузке и обработке подложек; 3) возможность одновременно с осаждением пленки получать требуемую конфигурацию тонкопленочных элементов пассивной части ИС за счет использования металлических ("свободных") масок; 4) возможность вести процесс как в высоком вакууме, так и в окислительной и восстановительной среде разреженного газа. Недостатками метода термического испарения являются: 1) невысокая воспроизводимость свойств пленок; 2) трудность испарения тугоплавких материалов и материалов сложного состава; 3) появление поверхностных дефектов в результате вылета мелких частиц, нарушающих непрерывность пленочного покрытия; 4) небольшой срок службы и высокая инерционность испарителей; 5) загрязнение пленки материалом испарителей; 6) невысокая адгезия пленок к подложке.

• большой расход материала - конденсат осаждается не только на подложке, но и по всему объему камеры, необходимо регулярно чистить ее и дополнительно обезгаживать;

• невысокое качество получаемых пленок, наличие загрязнений и примесей, структурных неоднородностей;

• неравномерность получаемых пленок по толщине;

• невозможность распыления тугоплавких материалов, сплавов;

• невозможность распыления химических соединений;

• низкая адгезия получаемых пленок

Исследование влияния геометрических размеров элементов вакуумной системы на процесс откачки

по формулам листочек

Исследование влияния параметров вакуумных насосов на процесс откачки

что с увеличением давления увеличивается проводимость и Sef, т.к. эти величины прямо пропорциональны давлению

зависимость pпред от двух параметров Q и d. Т.к. pпред= Q/Sэф, то видно, что с увеличением Q значение pпред увеличивается.

Почему тепловой вакуумметр нельзя использовать для измерения давления в высоком вакууме?

потому что при высоком вакууме давление очень низкое, частиц мало, и отвода тепла мало. он сгорит

Как зависит равномерность пленки от расстояния «источник– подложка»?

Как зависит скорость роста пленки от расстояния «источник– подложка»?

ПРИ увеличении расстояния уменьшается

Как зависит скорость роста пленки от остаточного давления в камере?

никак

Как зависит скорость роста пленки от тока испарителя?

растет

Как зависит поток рабочего вещества от тока разряда?

Как зависит поток рабочего вещества от давления рабочего газа в камере?

Как зависит равномерность пленки от геометрических размеров подложки?

чем больше подложка, тем меньше равномерность по краям

Как зависит равномерность пленки от расстояния «источник – подложка»?

ПРИ увеличении расстояния равномерность уменьшается (ухудшается), т.к. она обратно пропорциональна расстоянию

С какой целью в магнетронном источнике применяют магнитное поле?

чтобы закрутить электрон и он приобрел большую энергию и ионизировал газ

С какой целью необходимо прогревать подложку?

Чтобы напыляемое покрытие не расплавилось?

Какие процессы приводят к охлаждению подложки?

В связи с чем происходит рассеяние потока распыляемого вещества мишени?

Характер движения распыленных частиц материала в пространстве мишень – подложка определяется вероятностью рассеяния частиц на атомах рабочего газа, т.е. зависит от давления и расстояния мишень – подложка. При малых давлениях и малых расстояниях перенос распыленных частиц происходит практически по прямолинейным траекториям, поскольку при таких условиях вероятность рассеяния частиц очень мала. По оценкам весь распыленный материал будет достигать подложки при условии, что произведение pD < 4 Па·см, где p – давление в пространстве переноса; D – расстояние мишень – подложка. При высоких давлениях часть распыленных частиц в результате многократных столкновений с атомами газа и рассеяния на большие углы будет иметь нулевую скорость по направлению к подложке. Исчезает направленность движения распыленных частиц

Как влияет давление аргона на охлаждение подложки?

чем больше давление, тем больше теплоотвод. чем меньше давление, тем меньше теплоотвод

Как влияет давление аргона на нагрев подложки?

чем больше давление, тем больше теплоотвод. чем меньше давление, тем меньше теплоотвод

Как влияет ток разряда на нагрев подложки?