- •4. Технология литографии

- •4.1. Процесс фотолитографии

- •4.1.1. Резист

- •4.2. Фотолитография

- •4.3. Литография без использования шаблонов

- •4.3.1. Лазерная литография

- •4.3.2. Электронная литография

- •4.3.3. Рентгеновская литография

- •4.3.4. Нанопечатная литография

- •4.4. Технология травления

- •4.4.1. Погрешности

- •4.4.2. Жидкостное химическое травление

- •4.4.3. Вакуумно-плазменное травление

- •4.5. Эффект загрузки

4.2. Фотолитография

Различают три типа фотолитографии:

Контактная

С зазором

Проекционная

При контактной фотолиторафии подложка, покрытая фоторезистом, находиться в непосредственном физическом контакте с фотошаблоном. Такой способ обеспечивает наилучшую разрешающую способность, так как не вносятся искажения за счет дифракции (огибания излучением препятствия). Однако, недостатком данного способа является то, что при этом уменьшается срок службы фотошаблона из-за постоянных механических контактов, приводящего к его повреждению и загрязнению. Метод фотолитографии с зазором схож с контактным, однако зазор (порядка 20-30 мкм) между шаблоном и фоторезистором уменьшает вероятность поломки шаблона, увеличивая срок его службы.

Проекционная фотолитография позволяет полностью исключить повреждения шаблона, так как изображение топологического рисунка проецируется на покрытую резистом пластину, расположенной на расстоянии от шаблона. Для достижения высокого разрешения отображается только небольшая часть рисунка шаблона, которая впоследствии сканируется и перемещается синхронно с пластиной. Недостатком такого метода является его высокая цена.

Стоит

отметить, что распространение

экспонирующего излучения вблизи края

непрозрачного участка фоторезиста не

является прямолинейным. Часть излучения

проникает в область геометрической

тени из-за дифракции. Поскольку

распределение энергии излучения,

падающего на пленку резиста, равно

распределению интенсивности излучения,

умноженному на время экспозиции, то

край изображения на резисте определяется

краями дифракционный картины в положении,

где энергия энергия экспонирования

равна предельному значению энергии для

резиста. При изменеии времени экспонирования

или характера дифракционной картины,

изображение на резисте может быть

увеличено или уменьшено по отношению

к соответствующему изображению на

шаблоне. Это изменение часто является

неконтролируемым.

Стоит

отметить, что распространение

экспонирующего излучения вблизи края

непрозрачного участка фоторезиста не

является прямолинейным. Часть излучения

проникает в область геометрической

тени из-за дифракции. Поскольку

распределение энергии излучения,

падающего на пленку резиста, равно

распределению интенсивности излучения,

умноженному на время экспозиции, то

край изображения на резисте определяется

краями дифракционный картины в положении,

где энергия энергия экспонирования

равна предельному значению энергии для

резиста. При изменеии времени экспонирования

или характера дифракционной картины,

изображение на резисте может быть

увеличено или уменьшено по отношению

к соответствующему изображению на

шаблоне. Это изменение часто является

неконтролируемым.

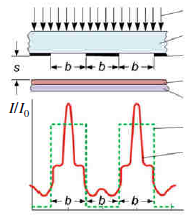

Рис.

4.6. Параметры,

отвечающие за разрешающую способность

при фотолитографии

есконтактное

экспонирование осуществляется в области

Френеля (ближней дифракционной области).

Изменение расстояния между шаблоном и

пластиной приводит к значительным

изменениям дифракционной картины

изображения шаблона, что в свою очередь,

вызывает изменения размеров элементов

изображения на резисте. Проекционная

фотолитография выполняется в области

Фраунгофера (дальней дифракционной

области), распределение интенсивности

в которой не коллимируется проекционной

оптикой, что обеспечивает некогерентное

разрешение.

есконтактное

экспонирование осуществляется в области

Френеля (ближней дифракционной области).

Изменение расстояния между шаблоном и

пластиной приводит к значительным

изменениям дифракционной картины

изображения шаблона, что в свою очередь,

вызывает изменения размеров элементов

изображения на резисте. Проекционная

фотолитография выполняется в области

Фраунгофера (дальней дифракционной

области), распределение интенсивности

в которой не коллимируется проекционной

оптикой, что обеспечивает некогерентное

разрешение.

Как

говорилось выше, разрешающая способность

является важным показателем при

отображении фотошаблона на резист,

поэтому стоит дать ему определение.

Разрешающая способность (R)-

это максимально возможное число раздельно

передаваемых полос на единице длины

поверхности:

Как

говорилось выше, разрешающая способность

является важным показателем при

отображении фотошаблона на резист,

поэтому стоит дать ему определение.

Разрешающая способность (R)-

это максимально возможное число раздельно

передаваемых полос на единице длины

поверхности:

,

где

,

где

-

разрешение- минимальный размер, который

может быть неоднократно перенесен на

резист, где λ-

длина волны излучения, s-

ширина зазора между маской и резистом,

z-

толщина резиста. Для повышения разрешающей

способности в данном случае необходимо

уменьшить разрешение, а значит нужно

уменьшать длину волны, ширину зазора,

или толщину резиста.

-

разрешение- минимальный размер, который

может быть неоднократно перенесен на

резист, где λ-

длина волны излучения, s-

ширина зазора между маской и резистом,

z-

толщина резиста. Для повышения разрешающей

способности в данном случае необходимо

уменьшить разрешение, а значит нужно

уменьшать длину волны, ширину зазора,

или толщину резиста.

При проекционной фотолитографии точечный источник ввиде лазера или ртутный лампы создает излучение, которое, проходя через коллимирующую линзу, преобразуется в плоскую волну. При прохождении через отверстие за счет дифракции происходит ее уширение, поэтому ставят фокусирующею линзу, которая обеспечивает фокусировку изображения на поверхности резиста. Наблюдаемая при этом дифракционная картина носит названия диска Эйри и представлена на рисунке 4.7 (б). Для проекционной фотолитографии разрешающая способность определяется как:

,

,

где

NA-числовая

апертура проекционной оптики, k1-

эмпирический коэффициент, зависящий

от применяемой технологии (0,6

0,8). Для повышения разрешающей способности

в данном случае необходимо уменьшить

k1

или увеличить NA,

и так же, как и для контактной модели,

уменьшать длину волны.

0,8). Для повышения разрешающей способности

в данном случае необходимо уменьшить

k1

или увеличить NA,

и так же, как и для контактной модели,

уменьшать длину волны.

Для

уменьшения длины волны необходимо

воспользоваться другим источником

излучения. Стандартными источником

является ртутная лампа. По ее спектральной

характеристике на рисунке 4.8 (а) видно,

что наибольшие пики интенсивности

приходятся на длины волн в 365 нм и 436 нм.

Достойной заменой является эксимерный

лазер, который имеет очень сильную

интенсивность излучения в области

глубокого ультрафиолета (248 нм для KrF

и 193 нм для ArF).

Однако, применение эксимерных лазеров

требует использование вакуума, так как

воздух поглощает излучение на такой

длине волны.

Для

уменьшения длины волны необходимо

воспользоваться другим источником

излучения. Стандартными источником

является ртутная лампа. По ее спектральной

характеристике на рисунке 4.8 (а) видно,

что наибольшие пики интенсивности

приходятся на длины волн в 365 нм и 436 нм.

Достойной заменой является эксимерный

лазер, который имеет очень сильную

интенсивность излучения в области

глубокого ультрафиолета (248 нм для KrF

и 193 нм для ArF).

Однако, применение эксимерных лазеров

требует использование вакуума, так как

воздух поглощает излучение на такой

длине волны.

Повысить разрешающую способность также поможет фазосдвигающая маска λ/3. В таком шаблоне на одно из двух соседних окон дополнительно накладывают фазовый фильтр, изменяющий фазу проходящей волны на 180о. В результате интерференции соседних противофазных полей происходит их взаимное ослабление в области между окнами. Это позволяет повысить разрешение в полтора раза, что делает различимыми линии шириной до λ/3.

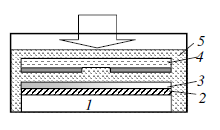

Рис.

4.10.

Модель иммерсионной фотолитографии,

где 1-подложка, 2-рабочая пленка, 3- резист,

4- фотошаблон, 5- иммерсионная среда

Использование

иммерсионной фотолитографии также

повышает разрешающую способность,

позволяя сделать различимыми линии

шириной до λ/4,5.

В этом случае рисунок шаблона переноситься

на поверхность фоторезиста, покрытого

слоем специальной иммерсионной жидкости

с высоким коэффициентом преломления

n.

Благодаря этому, длина электромагнитной

волны, проходя через это вещество,

уменьшается в n

раз. В данном случае разрешающая

способность рассчитывается как:

Использование

иммерсионной фотолитографии также

повышает разрешающую способность,

позволяя сделать различимыми линии

шириной до λ/4,5.

В этом случае рисунок шаблона переноситься

на поверхность фоторезиста, покрытого

слоем специальной иммерсионной жидкости

с высоким коэффициентом преломления

n.

Благодаря этому, длина электромагнитной

волны, проходя через это вещество,

уменьшается в n

раз. В данном случае разрешающая

способность рассчитывается как:

,

где

,

где

Метод

двойной экспозиции основан на том, что

вместо одного шаблона применяют два,

независимо друг от друга, тем самым

удваивая число экспозиций фоторезиста.

Благодаря этому мы получаем два раздельных

максимума, соответствующих двум

независимым элементам. Использование

суммарного фотошаблона позволяет

совместить маски с точностью до нанометра

и получить суммарную картину ввиде

суммы двух волн.

Метод

двойной экспозиции основан на том, что

вместо одного шаблона применяют два,

независимо друг от друга, тем самым

удваивая число экспозиций фоторезиста.

Благодаря этому мы получаем два раздельных

максимума, соответствующих двум

независимым элементам. Использование

суммарного фотошаблона позволяет

совместить маски с точностью до нанометра

и получить суммарную картину ввиде

суммы двух волн.

Глубина

резкости —расстояние вдоль оптической

оси объектива между двумя плоскостями

в пространстве предметов, в пределах

которого объекты отображаются в

сопряжённой фокальной плоскости

субъективно резко. Увеличение разрешающей

способности требует возрастания числовой

апертуры (NA) и уменьшения длины волны,

что приводит к меньшей величине глубины

резкости и требует более точного

позиционированная и контроля толщины

резиста в процессе литографии высокого

разрешения.

Глубина

резкости —расстояние вдоль оптической

оси объектива между двумя плоскостями

в пространстве предметов, в пределах

которого объекты отображаются в

сопряжённой фокальной плоскости

субъективно резко. Увеличение разрешающей

способности требует возрастания числовой

апертуры (NA) и уменьшения длины волны,

что приводит к меньшей величине глубины

резкости и требует более точного

позиционированная и контроля толщины

резиста в процессе литографии высокого

разрешения.