- •2. Взаимодействие концентрированных потоков энергии с твердым телом

- •2.1. Взаимодействие ускоренных электронов с твердым телом. Вторичные эффекты. Система координат.

- •2.1.1. Торможение электрона

- •2.1.2. Траекторный и проекционный пробеги

- •2.1.3. Диффузионная модель

- •2.1.4. Электронно-лучевой нагрев

- •2.1.5. Применение электронного пучка.

2. Взаимодействие концентрированных потоков энергии с твердым телом

2.1. Взаимодействие ускоренных электронов с твердым телом. Вторичные эффекты. Система координат.

Концентрированные

потоки энергии (КПЭ) создают с помощью

заряженных частиц, ускоренных в

электрическом поле, или фотонов,

генерируемых, например, лазером. При

взаимодействии КПЭ с твердым телом

происходит отражение и поглощение

потока

:

:

Отражённую

энергию уносят во внешнюю среду частицы

и фотоны.

Отражённую

энергию уносят во внешнюю среду частицы

и фотоны. .

Появление во внешней среде частиц и

фотонов с суммарными энергиями

.

Появление во внешней среде частиц и

фотонов с суммарными энергиями

и

и

соответственно, может быть обусловлено

как отражением части па-дающего потока,

так и эмиссией из твердого тела под

воздействием КПЭ.

соответственно, может быть обусловлено

как отражением части па-дающего потока,

так и эмиссией из твердого тела под

воздействием КПЭ.

Поглощённая энергия расходуется на возбуждение и ионизацию атомов, генерацию точечных дефектов и нагрев мишени. Эти процессы могут инициировать в мишени фазовые переходы (плавление, кипение, перестройку кристаллической структуры и т.д.) и химические реакции. Отметим особенности нагрева материала мишени под воздействием КПЭ. Можно выделить два типа процессов:

1)

при плотности потока мощности

Вт/м2

скорость тепловыделения меньше скорости

отвода тепла из зоны нагрева за счет

теплопроводности. Это так называемый,

мягкий

режим,

при котором до 60 % мощности отводится

из зоны нагрева, а на плавление и испарение

расходуется примерно 35 % и 5 % соответственно.

Вт/м2

скорость тепловыделения меньше скорости

отвода тепла из зоны нагрева за счет

теплопроводности. Это так называемый,

мягкий

режим,

при котором до 60 % мощности отводится

из зоны нагрева, а на плавление и испарение

расходуется примерно 35 % и 5 % соответственно.

2)

при

Вт/м2

скорость тепловыделения становиться

сравнимой со скоростью теплоотвода,

или превышает её. Это жесткий

режим.

Он характерен для электронного и

лазерного пучков. При такой высокой

плотности мощности большая её часть

расходуется на разогрев зоны тепловыделения

и выброс расплава из неё. Возникает

эффект кинжального проплавления, при

котором диаметр возникающего канала

существенно меньше его длины.

Вт/м2

скорость тепловыделения становиться

сравнимой со скоростью теплоотвода,

или превышает её. Это жесткий

режим.

Он характерен для электронного и

лазерного пучков. При такой высокой

плотности мощности большая её часть

расходуется на разогрев зоны тепловыделения

и выброс расплава из неё. Возникает

эффект кинжального проплавления, при

котором диаметр возникающего канала

существенно меньше его длины.

Следует иметь в виду, что на пути к поверхности объекта первичные электроны могут терять энергию и изменять направление движения. Изменение направления движения может происходить за счет электронно-оптических систем, которые обеспечивают фокусировку потока электронов с помощью системы магнитных и электрических линз. Число актов рассеяния на частицах определенного сорта пропорционально концентрации этих частиц, сечению соответствующего процесса и протяженности электронного потока. Поддержание высокого вакуума значительно снижает число актов рассеяния и ионизации. Однако в области все равно присутствуют остаточные газы и поток атомов с поверхности мишени, чья ионизация будет происходить, тем самым уменьшая энергию потока

Рассмотрим процессы, происходящие непосредственно в твердом теле и на его поверхности. При прохождении границы раздела вакуум - твердое тело первичные электроны ускоряются в поле сил поверхностного потенциального барьера и продолжают движение в веществе с возросшей кинетической энергией. На своем пути они испытывают многочисленные акты взаимодействия с атомами твердого тела, которые можно разделить на два основных класса - упругие и неупругие.

Под упругими понимают взаимодействие, при котором участвующие в нем частицы обмениваются кинетической энергией, а их внутренняя энергия не изменяется. При таком типе соударения происходит перераспределение кинетической энергии и возбуждение фотонных колебаний. Если при упругом соударении электрон не может передать атому энергию, достаточную для возбуждения фонона, то после рассеяния изменится только направление его движения, а энергия останется неизменной.

Неупругими называют такие взаимодействия, в которых кинетическая энергия переходит в изменение внутренней энергии (ионизацию внутренних энергетических уровней). Они обеспечивают торможение и разложение химических связей. Нагрев обеспечивает испарение (сублимацию).

Возбуждение фотонных колебаний приводит к нагреву мишени. Ионизация приводит к появлению вторичной фотонной эмиссии неупруго и упруго отраженных электронов. Если внутри тела происходит ионизация и возбуждение, то происходить химические изменения за счет перестройки связей.

Пусть электроны с энергией Е0, которые сфокусированы на поверхности мишени, проникая в мишень, распространяются по ломанным траекториям длинной R, в узлах которых происходит упругое рассеяние. Тогда Rp – нормаль среднего траекторного пробега на ось вглубь материала- проекционный пробег.

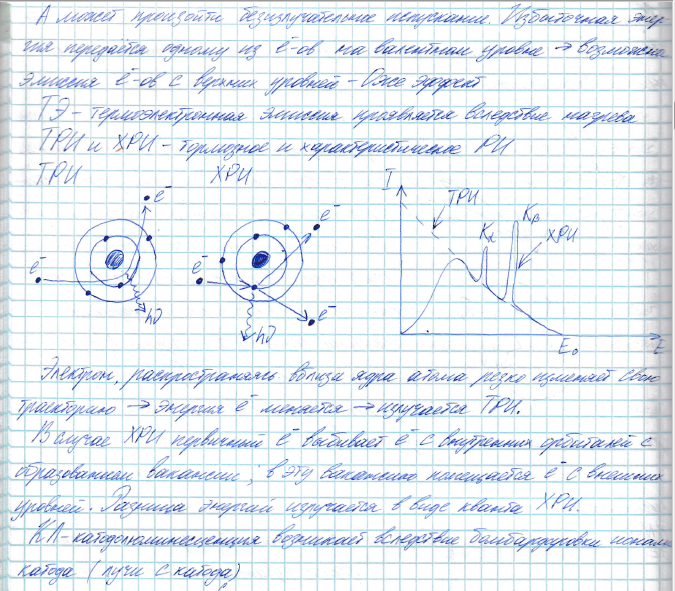

Рассмотрим энергетический спектр данных электронов. Как видно по рисунку 2.2 б максимальной энергией обладают упруго отраженные электроны (УЭ), пик ВЭ соответствует вторичным электронам, выбитым с орбиталей атомов. Между пиками расположены оже-электроны- это электроны, выбитые с внутренней оболочки атома. Энергии больше 50 эВ характерны для неупруго рассеянных электронов и оже-электронов.

Рассмотрим

подробнее оже-эффект. В

результате

неупругого рассеяния электрон

выбивается

с одной из внутренних оболочек атома,

а электроны

с

верхних уровней занимают освободившееся

место. Если выделяемая в результате

энергия Ek-EM

предаётся электрону, расположенному

на внешнем уровне, то такой электрон

будет

в состоянии покинуть мишень.

Рассмотрим

подробнее оже-эффект. В

результате

неупругого рассеяния электрон

выбивается

с одной из внутренних оболочек атома,

а электроны

с

верхних уровней занимают освободившееся

место. Если выделяемая в результате

энергия Ek-EM

предаётся электрону, расположенному

на внешнем уровне, то такой электрон

будет

в состоянии покинуть мишень.

ТРИ излучается, когда электроны, распространяясь вблизи ядра атома резко изменяют свою траекторию, что приводит к изменению их энергии. В случае ХРИ первичные электроны выбивают электроны с внутренних орбиталей с образованием вакансий, в которую переходят электроны с внешних уровней, излучая квант ХРИ. Катодолюминесценция возникает вследствие бомбардировки ионами катода (мишени).

Рассмотрим системы координат, применяемые для изучения процессов взаимодействия электронов с твердым телом.

В

лабораторной

системе координат

электроны с массой М1

и скоростью υ0

налетают на частицу с массой М2.

Здесь ρ- прицельный параметр-

это

расстояние, на котором М1

прошла бы мимо M2, если бы взаимодействие

между ними отсутствовало. В модели

жестких сфер частица распространялась

бы по пунктирной траектории, в нашей же

модели между частицами действуют

кулоновские силы, которые отталкивают

их, что приводит к упругому взаимодействию.

Однако в такой системе координат очень

сложно описывать взаимодействие ионов

с электронами. Чтобы этого избежать

рассмотрим другую систему.

В

лабораторной

системе координат

электроны с массой М1

и скоростью υ0

налетают на частицу с массой М2.

Здесь ρ- прицельный параметр-

это

расстояние, на котором М1

прошла бы мимо M2, если бы взаимодействие

между ними отсутствовало. В модели

жестких сфер частица распространялась

бы по пунктирной траектории, в нашей же

модели между частицами действуют

кулоновские силы, которые отталкивают

их, что приводит к упругому взаимодействию.

Однако в такой системе координат очень

сложно описывать взаимодействие ионов

с электронами. Чтобы этого избежать

рассмотрим другую систему.

В системе координат центра масс движутся не частицы, а их центр масс. Благодаря этому можно видеть, как разлетаются частицы. Получается, что частица М1 движется со скоростью υ0-υцм, а частица М2 ос скоростью υцм. В этом случае задача рассеяния описывается одним углом. Минимальное расстояние rmin, на которое сближаются частицы, определяется из условия, когда кинетическая энергия, с которой распространяется один заряд, будет равна его потенциальной энергии. Приведем основные соотношения для данной системы координат:

-

максимальная

кинетическая энергия, передаваемая

частице при столкновении, при этом ρ=0.

-

максимальная

кинетическая энергия, передаваемая

частице при столкновении, при этом ρ=0.

-

угол,

на который будет происходить рассеяние,

где

-

угол,

на который будет происходить рассеяние,

где

-

потенциальная энергия взаимодействия

двух частиц,

-

потенциальная энергия взаимодействия

двух частиц,

-

энергия движущейся частицы в данный

системе координат. Не трудно понять,

что если

-

энергия движущейся частицы в данный

системе координат. Не трудно понять,

что если

,

то

это лобовое столкновение, а при

,

то

это лобовое столкновение, а при

удара

не происходит, следовательно, энергия

не передается. Также получается, что

из-за угла

удара

не происходит, следовательно, энергия

не передается. Также получается, что

из-за угла

передаваемая энергия будет меньше чем

TM

и

принимает значение равное:

передаваемая энергия будет меньше чем

TM

и

принимает значение равное:

Перейти из системы координат центра масс в лабораторную можно с помощью следующих соотношений:

Если М1 << М2, то это рассеяние электрона на атоме, тогда:

Если М1 = М2, то это рассеяние двух одинаковых частиц, тогда:

Мы рассмотрели столкновение лишь двух частиц, хотя в реальности сталкивают пучки, состоящие из большого число частиц, рассеяние в которых, к тому же, происходит под разными углами. Поэтому введем понятие дифференциального сечения рассеяния- вероятность рассеивания частиц в выбранном направлении:

,

где dN-число

частиц, рассеивающихся на углы в диапазоне

от

до

.

.

Для

случая, представленного на рисунке 2.6,

нужно найти число частиц, рассеянных в

сторону детектора (закрашенной области)

к общему числу частиц. В лабораторной

системе координат можно ввести величину

Для

случая, представленного на рисунке 2.6,

нужно найти число частиц, рассеянных в

сторону детектора (закрашенной области)

к общему числу частиц. В лабораторной

системе координат можно ввести величину ,где

,где

- телесный угол, характеризующую какая

доля частиц попадает внутрь детектора.

Так как дифференциальное сечение можно

представить как

- телесный угол, характеризующую какая

доля частиц попадает внутрь детектора.

Так как дифференциальное сечение можно

представить как

,

мы можем выразить число частиц в рамках

телесного угла к общему числу частиц

как:

,

мы можем выразить число частиц в рамках

телесного угла к общему числу частиц

как:

При взаимодействии двух заряженных частиц между ними возникает сила, описать которую можно при помощи закона Кулона:

,

,

где V(r)- потенциальная энергия взаимодействия. Чтобы найти связь между ρ и подставим полученную формулу в уравнение для угла рассеяния. Получившееся выражение справедливо только для упругого взаимодействия и показывает вероятность рассеяния под различными углами. Оно также называется формулой Резерфорда:

Для электронов, рассеивающихся на атомах, выражение принимает вид: